« Le Cercle des poètes disparus »: une adaptation scénique vivante malgré un manque de singularité

par Lou Valette12.09.2025

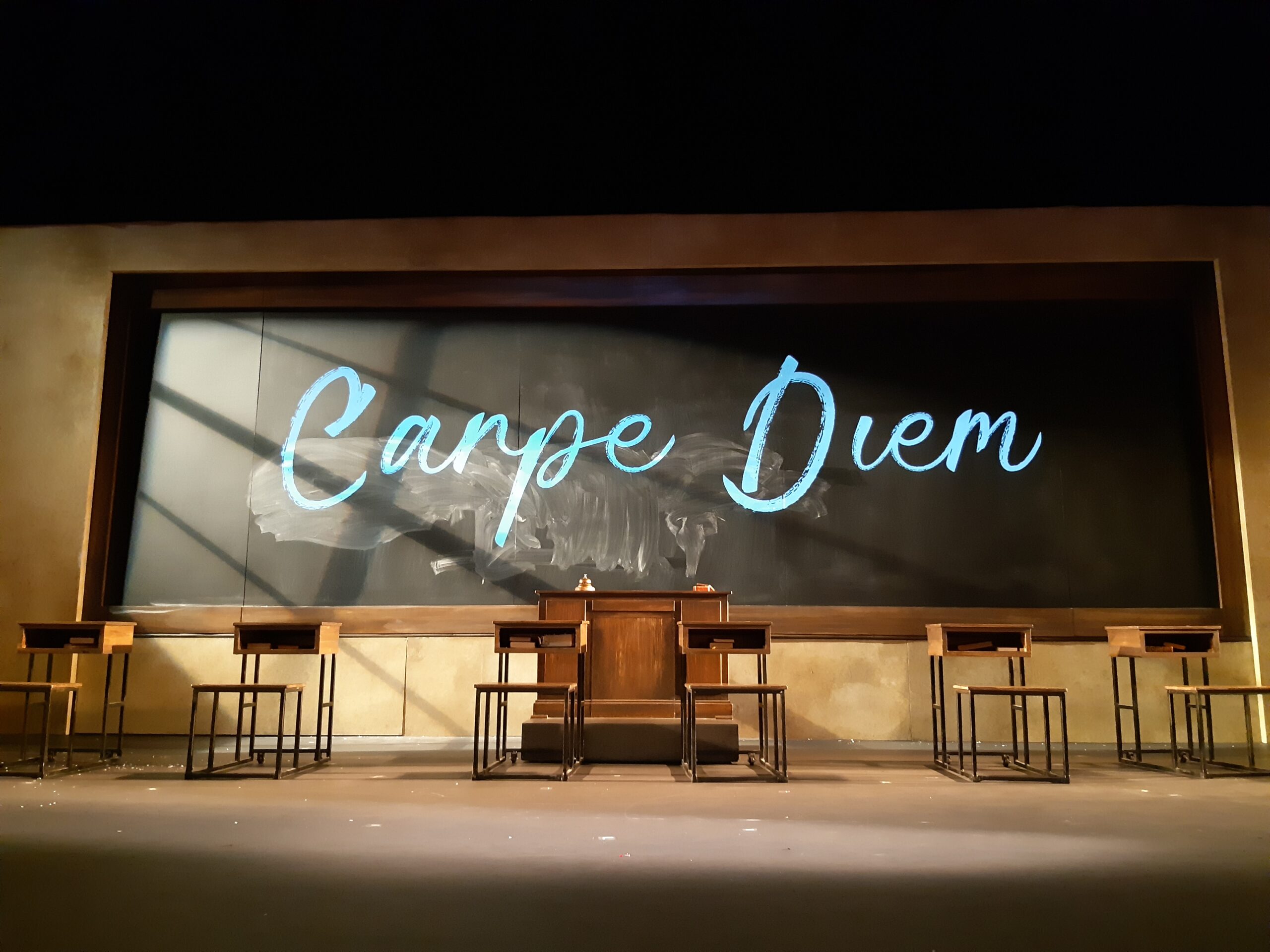

Le Cercle des poètes disparus, mis en scène par Olivier Solivérès, revient au Théâtre Libre jusqu’au 3 janvier, après le succès de l’an passé (2 Molières). Une transposition trop fidèle au film, mais qui parvient malgré tout à nous transporter.

Une fidélité de rigueur à l’œuvre cinématographique

Porter à la scène un classique de l’histoire du cinéma n’est pas chose facile. Pour qui a bien en tête le film de Peter Weir, devenu mythique, avec le légendaire Robin Williams, il est difficile, dans un premier temps, de ne pas être dérangé par cette transposition théâtrale trop fidèle à l’œuvre cinématographique. Le Cercle des poètes disparus, une mise en scène d’Olivier Solivérès au plus près de l’œuvre cinématographique, quitte à prendre le risque de se répéter.

Les dialogues sont identiques au mot près. Les costumes entièrement calqués sur ceux du film. Seul le charismatique professeur, John Keating, interprété par l’acteur Stéphane Freiss (qu’on retrouve avec surprise dans ce rôle) a le droit à une tenue plus moderne. Le texte connaît quelques nuances, légères. Le metteur fait le choix de tirer sur la corde du comique au risque néanmoins de perdre en profondeur. Il modernise légèrement les tournures de langage.

Cependant, il est difficile de résister aux répliques hilarantes des comédiens.

Une scénographie qui se révèle peu à peu

Dans les premiers moments de la pièce, on s’interroge sur le choix des décors qui laissent un peu dubitatif.ve. Une sorte de gravure mouvante en noir et blanc est projetée pour représenter une forêt nocturne. Des couleurs qui jurent, sans cohérence, avec le rose saumon des murs environnants. Mais petit à petit, la scénographie prend son envol et surprend le spectateur. Les décors ne s’attachent plus à imiter l’atmosphère rétro du long-métrage, mais plutôt à traduire visuellement l’émotion des protagonistes. Ainsi, les gravures sont remplacées par un fond uni et lumineux dont les couleurs varient selon l’humeur du personnage. S’ensuit un jeu de lumière travaillé qui offre certainement le moment le plus saisissant de la pièce. L’acteur interprétant le jeune Neil Perry, torse nu, revêt sa couronne, entouré de fumée et sous la seule lumière d’une ampoule jaune qui suspendue bouge frénétiquement dans les airs, reflétant la solitude et le désarroi de l’adolescent. Dernière image avant le coup de feu, assourdissant, qui fait sursauter la salle. C’est le cri du jeune homme face à l’incompréhension de son entourage pour son esprit artistique.

En novembre dernier, au théâtre de l’Odéon résonnait un autre coup de feu. Le metteur en scène Stéphane Braunschweig s’emparait du texte de Tchekhov, La Mouette. On y trouvait également un jeune homme, Trépliev, qui, face à l’incompréhension, au refus du parent pour son talent artistique, décidait de mettre fin à ses jours. Ce n’était pas la lumière, mais bien la mouette qui personnifiait la douleur du jeune artiste. Et ce n’était pas à la violence du père, mais à celle de la mère que le protagoniste faisait face.

Des performances qui frappent juste

Qu’on n’aime ou qu’on n’aime pas, la mise en scène est belle et bien magnifiée par la remarquable présence scénique des jeunes comédiens. L’union du groupe est saillante, les comédiens font corps avec justesse. La mise en scène trouve sa singularité grâce aux divers talents des comédiens. Dans le film, un des élèves pratique un instrument mais de façon amateur. Ici on nous livre un très joli tableau de l’acteur qui interprète le rôle de Charlie Dalton (alias Nuwanda) jouant du saxophone au milieu du décor qui représente la grotte. De même, les acteurs jouent en cœur des percussions. La chorégraphie musicale n’est pas copiée sur le film. De temps à autre, la pièce s’apparente à une comédie musicale et la salle applaudit au rythme de la performance des comédiens. La force du groupe est ainsi redoublée par la dimension musicale de la mise en scène, elle sublime l’interprétation.

Un succès porté par le talent et l’universalité du récit

Si l’adaptation théâtrale du Cercle des poètes disparus connaît un franc succès ce n’est pas tant grâce à la singularité de la mise en scène, malgré quelques trouvailles notables, mais plutôt grâce aux performances des jeunes acteurs et à la puissance d’un texte qui se prête aussi bien à l’écran qu’à la scène. C’est parce que chacun prend plaisir à (re)découvrir ce récit d’apprentissage. C’est grâce au caractère universel et intemporel de la thématique de cette narration. Parce qu’il fait exister un peu plus cette œuvre cinématographique qui a parlé à chacun.es.

Un avenir féminin pour Le Cercle des poètes disparus ?

Cependant, l’universalité du texte ne gagnerait-elle pas à être modernisée ? Et si une metteuse en scène s’emparait du scénario de Tom Schulman, ou si le casting très masculin était remplacé par un casting exclusivement féminin ? Quelles nouvelles perspectives et dynamiques cela pourrait-il apporter à l’histoire ?

Le cercle des poètes disparus au Théâtre Libre peine à trouver son envol, mais réussit néanmoins à emporter les spectateurerices.

Visuel: © Lou Valette

« Molière et ses masques » : Simon Falguières nous emporte avec toujours le même bonheur dans son imaginaire

par Julia Wahl18.01.2026

→ Lire l’article

Emma Dante, Molière, « Les femmes savantes » et La Comédie Française : le plaisir à l’état brut

par Thomas Cepitelli16.01.2026

→ Lire l’article