La transmission par la possession. Faire revivre les ancêtres – Cat-Gut Jim de Connor Scott à la Galerie Au Passage

par Beatrice Lapadat10.11.2025

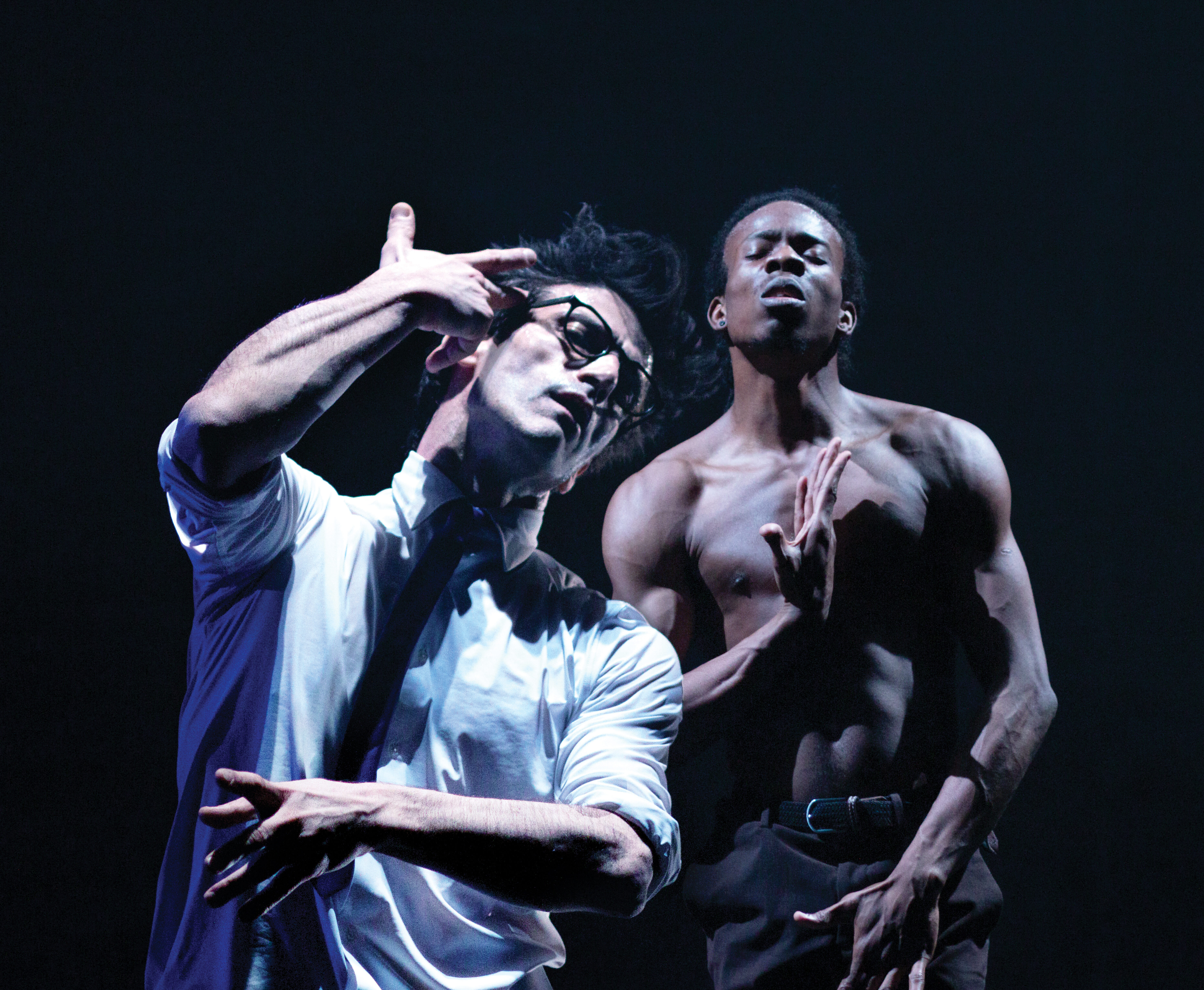

Invité par la galerie parisienne Au Passage pour présenter sa performance Cat-Gut Jim, hommage à son ancêtre Edward « Ned » Corvan (1827-1865), le danseur et chorégraphe britannique Connor Scott, actuellement installé à Lisbonne, transporte le public parisien dans un rêve mi-grotesque mi-féerique. Entre les sons du violon, l’inspiration butô et la grâce qu’émane de ses métamorphoses aussi étonnantes qu’envoûtantes, Connor Scott livre une performance libérée des confins de la scène pour investir le passage Saint- Anne du 2ᵉ arrondissement.

Un corps en héritage

Dans son essai intitulé « Teleplastic Abduction : Subjectivity in the Age of Art », le critique et théoricien américain André Lepecki invoque le concept de téléplastie pour parler de l’acte chorégraphique comme d’une « transmission des corps : des corps morts et des corps vivants », soulignant le rôle des danseuses en tant qu’hôtes dont le corps est un « amalgame d’une série sans fin d’autres corps ». Le « collapse des frontières » entre le corps-hôte et le corps incarné résulte en une dynamique perpétuelle entre « excorporations et incorporations » interconnectées au tissu social. Ou, dans les termes d’Isabel de Návaren, citée dans la note d’intention de la performance, Connor Scott fait apparaître « un corps migrant en quête d’une géographie personnelle portable et hors catégorie ».

Difficile de ne pas penser à l’approche de Lepecki sur ce qu’il appelle « teleplastic abduction/enlèvement téléplastique » lorsque Connor Scott se présente devant le public parisien venu assister à sa performance entre les parois du passage Sainte-Anne, dans le cadre d’un événement plus ample organisé par la galerie Au Passage avec le même artiste à l’affiche. Dans un premier temps, Scott occupe une chaise à l’entrée du passage pour changer de vêtements, à une température d’environ 10 degrés, et revêt un costume censé imiter celui de son ancêtre Edward Corvan, tel que dépeint dans l’autoportrait Cat-Gut Jim datant de 1861 (costume Lambdog).

Artiste excentrique ayant vécu au nord de l’Angleterre au milieu du XIXᵉ siècle, Edward « Ned » Corvan a écrit des chansons à la fois tragiques et satiriques, imprégnées de touches politico-sociales. Ses performances dans la rue se sont montrées inédites, y compris en ce qui est des instruments employés, puisque les cordes de son violon étaient fabriquées « d’intestins d’animaux, y compris des bovins » – d’où le titre de la performance, catgut faisant référence à un type de fil fabriqué à base de boyaux d’origine animale. Si l’on soupçonne Connor Scott d’être bien plus écologique, à l’image de son siècle, il ne lésine point sur les moyens esthétiques qui l’aident à se créer une image bien éloignée de son époque.

Identités fantasmées

Chemise blanche, veste foncée, pantalons bouffants remontés aux mollets, chaussettes rouges épaisses et, un peu plus tard, un immanquable violon pour que l’incarnation se produise dans les plus fins détails : combien de « Connor Scott » voit-on, et combien d’« Edward Corvan » ? Ce qui résulte de cet « amalgame d’autres corps », pour revenir au vocabulaire lepeckien, nous donne-t-il une image d’un Connor Scott du XXIᵉ siècle cherchant à recycler une image du passé familial pour mieux se retrouver lui-même aujourd’hui ? Voit-on un Connor Scott qui cherche à se réfugier et à se transporter dans un siècle passé ? Ou encore assiste-t-on tout simplement à une créature hybride qui joue avec des identités fantasmées par simple amour de la métamorphose ?

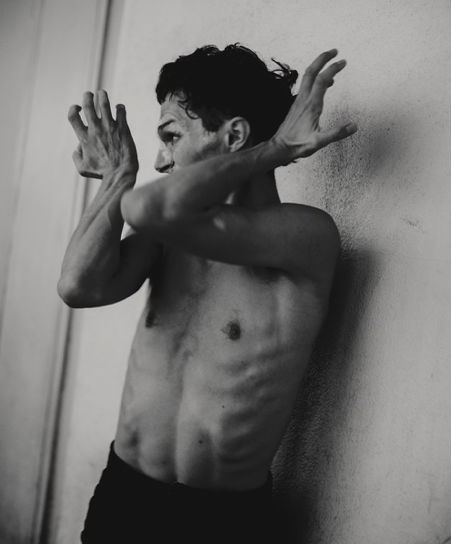

Après avoir revêtu les habits évoquant la figure picturale de Cat-Gut Jim, le performeur se lance dans une déambulation où les influences butô ressurgissent sans tarder : le corps secoué, les yeux révulsés, les mouvements stylisés oscillant entre chute et exploration extatique à tâtons de l’espace. Au milieu du chemin, un arrêt dans l’une des vitrines alors vides de la galerie : une éponge, de la poudre blanche et du fard rouge appliqués sans économie sur son visage pour récréer l’effet fantomatique sans lequel la transformation ne serait pas envisageable. Le violon est traîné au sol avec une lenteur qui amplifie la sensation de lourdeur, comme si l’objet était un cadavre à la fois effrayant et fascinant.

Charme androgyne, étrangeté butô

Parfois collé aux murs, parfois figé dans de longues pauses qui privilégient de brefs moments d’interaction portant les spectateurices sur le territoire de l’uncanny valley, l’artiste intensifie ainsi l’esthétique spectrale qui domine la performance dans son ensemble. Se déplaçant soit de dos, soit en instaurant un régime frontal qui rompt la solitude dans laquelle l’artiste semble vouloir se dissoudre, le rapport avec les témoins de la performance se fonde sur une forme de pouvoir négociée en permanence. Si la créature a, par moments, l’air d’être un mendiant romantique aliéné parmi les mortel.le.s soumis.e.s aux normes sociales, il y a des instances où le caractère fantomatique même du personnage déstabilise celleux qui regardent, « Cat-Gut Jim » s’imposant comme le roi d’un empire obscur qu’il régit à travers sa simple présence.

Une fois clos dans l’une des vitrines de la galerie, seul avec son violon, l’artiste met fin au contact frontal avec les membres de l’audience, contraint.e.s de tisser du sens à partir des fragments performatifs auxquels iels ont accès depuis leur positionnement le long des parois du passage. Entre les sons de plus en plus dramatiques qui envahissent l’espace (musique Mayah Kadish et Cormac Begley) – alors que le performeur ne joue plus du violon – et le corps dansant qui crée une perception de désintégration, les spectateur.ices se voient en quelque sorte abandonné.e.s par le maître de cérémonie. L’impossibilité d’apercevoir le performeur depuis un angle donnant accès à l’intégralité de ses mouvements et de ses expressions faciales les poussent, en revanche, à plonger dans une sorte de spectacle parallèle, où l’environnement architectural et les interactions silencieuses avec les autres spectateurices ajoutent une couche décisive à la réception du geste artistique.

Vers la fin de la performance, le charme androgyne et les regards fluctuant entre insolence et désir de séduction font place à un corps davantage marqué par les traces de l’esthétique butô, sujet à des convulsions et à des mouvements violents qui suscitent par moments la pulsion d’intervenir pour apaiser la souffrance. Cat-Gut Jim se conclut dans la rue, après une dernière déambulation bien plus angoissante qu’au début dans le passage Saint-Anne. Fidèle à l’esprit subversif de son ancêtre Ned Corvan, Connor Scott achève sa performance sous les regards ébahis des passant.e.s du 2ᵉ arrondissement, accompagné des applaudissements de celleux qui ont eu l’opportunité d’assister à l’intégralité de la démarche.

L’artiste et les marges du pouvoir

Proposer une version outdoor de la performance au public parisien est aussi une manière d’accepter le hasard, les interventions intempestives et tout autre risque inhérent à ce type de format. Il importe donc de préciser que les implications de ce choix vont au-delà d’une simple sortie dans la rue, car il est ici question d’assumer les interruptions involontaires et légitimes des habitant.e.s dont les immeubles se trouvent à l’intérieur du Passage St-Anne ou d’autres passager.e.s complètement extérieur.e.s à la démarche en cours. Et c’est ainsi que surgissent des enjeux de pouvoir dégagés par la présence de l’artiste dans un tel cadre. Pour les « habitué.e.s des lieux » – bienveillant.e.s, poli.e.s et confus.e.s devant la représentation inattendue –, l’artiste est un acteur sociétal marginal, dont l’acte de jeu ne devrait idéalement pas être interrompu, mais qu’on estime néanmoins autorisé à perturber. En revanche, lorsqu’une personne s’y présente pour demander de l’argent, le rapport de pouvoir se déplace instantanément pour mettre l’artiste en position de supériorité en tant que fournisseur d’un bien culturel ouvert à tous mais pas moins cryptique pour une partie de l’audience.

Entre l’hypostase d’artiste nomade et celle de la figure avant-gardiste, à l’instar de son ancêtre Ned Corvan, Connor Scott a livré en cette fin octobre, à la veille de la Toussaint, une performance où la transmission entre le corps-hôte de son ancêtre et le corps-réceptacle a également permis d’articuler un commentaire social pertinent sur la place – physique et symbolique – de l’artiste dans la cité.

Vu à la Galerie Au Passage, Paris

Visuels : © Paul Phung

Francfort : Les « Brigands » d’Offenbach deviennent « Die Banditen » dans une version allemande très réussie

par Helene Adam09.11.2025