« La Nuit imaginaire » de Hugo Lindenberg : Paris et moi et moi et moi

par Julien Coquet14.09.2023

Deuxième roman de l’auteur d’Un jour ce sera vide, La Nuit imaginaire se concentre sur un jeune homme mal dans sa peau. Le style laisse parfois perplexe, et la description du milieu parisiano-parisien effraie.

Les deuxièmes romans sont compliqués : si les premiers romans sont souvent portés longtemps par l’auteur, travaillés et retravaillés, les seconds romans sont souvent accouchés dans la douleur, pressés par les attentes d’un éditeur qui peut sentir le bon filon marketing. Après avoir reçu en 2021 le prix du Livre Inter 2021 pour Un jour ce sera vide (publié chez Christian Bourgois), Hugo Lindenberg revient avec un roman vide, qui ne tient pas par la seule force de son style.

Le narrateur n’est pas au top de sa forme : il apprend par sa tante les circonstances du suicide de sa mère, qui n’y est pas allée avec le dos de la cuillère : « Elle a marché jusqu’à l’horloge de la gare de Lyon, la nuit du changement d’heure. Là, elle a avalé des barbituriques et s’est couchée sur la voie ». Paf, ça fait quelque chose au jeune homme qui décide de mener l’enquête sur celle qui fut sa génitrice, tout en noyant son chagrin dans des soirées au Hangar, une boîte de nuit gay.

La Nuit imaginaire, sans être ridicule, porte suffisamment de défauts en lui pour susciter le rire, et surtout l’ennui. Premier cliché, toute l’intrigue tourne autour du jardin du Luxembourg, comme si le milieu de l’édition se concentrait sur ce quartier ultra chic, vraiment peu représentatif de la population française. Ensuite, le héros, gay, déteste tout le monde. On l’entend cracher sur ses amis, une cigarette à la main, se sentant supérieur et en même temps minable, incapable d’aller en cours (le jeune homme n’a pas l’air d’avoir de problèmes d’argents). Pour s’occuper, il lit à voix haute avec son ami du Flaubert en rêvant d’Orient, ou il s’amuse à relier chaque pièce d’un appartement à un réalisateur (« le bureau c’est Comencini, la chambre c’est Bergman et la salle de bains Almodovar »). Et puis, pour faire chic, on boit du thé, mais pas n’importe lequel : « Oui, du lapsang si vous avez » (là on pense au sketch de Florence Foresti sur le jus de papaye).

L’intrigue tourne en rond, et le lecteur s’ennuie ferme, de boîte de nuit gay en soirée alcoolisée. On reste totalement externe à ce narrateur pour lequel on n’éprouve aucune compassion. La Nuit imaginaire se pare, en plus, de phrases grandiloquentes que l’on imagine inspirées : « Ce soir, je vends ma tristesse pour faire diversion. », « Les larmes sur mes joues coulent parce que personne ne me retient la nuit », « Il faudra aligner le réel aux exigences de l’ivresse pour ne pas se cogner. », « Je fixe le vide, cet espace entre les objets où l’esprit projette ses fantômes ».

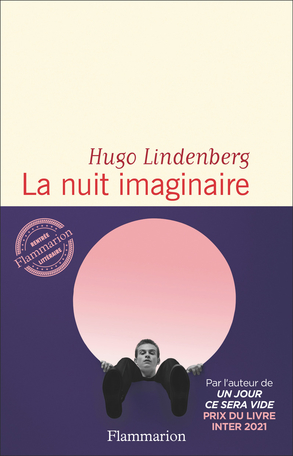

La Nuit imaginaire, Hugo LINDENBERG, Flammarion, 224 pages, 21 euros

Visuel : Couverture du livre

« La Danse des oubliés » : l’enquête aux confins de Johanna Krawczyk

par Yael Hirsch22.07.2024

«Feu Saint Antoine», amitié lettrée et quête de soi par Bruno Messina

par Yael Hirsch22.07.2024