« velvet », un voyage sensoriel au cœur du théâtre

par Angélina Zarader17.02.2025

Le vendredi 14 février, Nathalie Béasse présentait velvet au Théâtre Louis-Aragon. Plasticienne, metteuse en scène, chorégraphe et scénographe, elle propose des œuvres où le sensible prime sur le spectaculaire. Son travail, déjà salué lors du Festival d’Avignon en 2021 avec Ceux-qui-vont-contre-le-vent, se distingue par une approche immersive et poétique. Avec velvet, elle invite le spectateur à se perdre dans un théâtre en mouvement, où la matière, la lumière et la musique deviennent des partenaires de jeu.

Une invitation à la rêverie

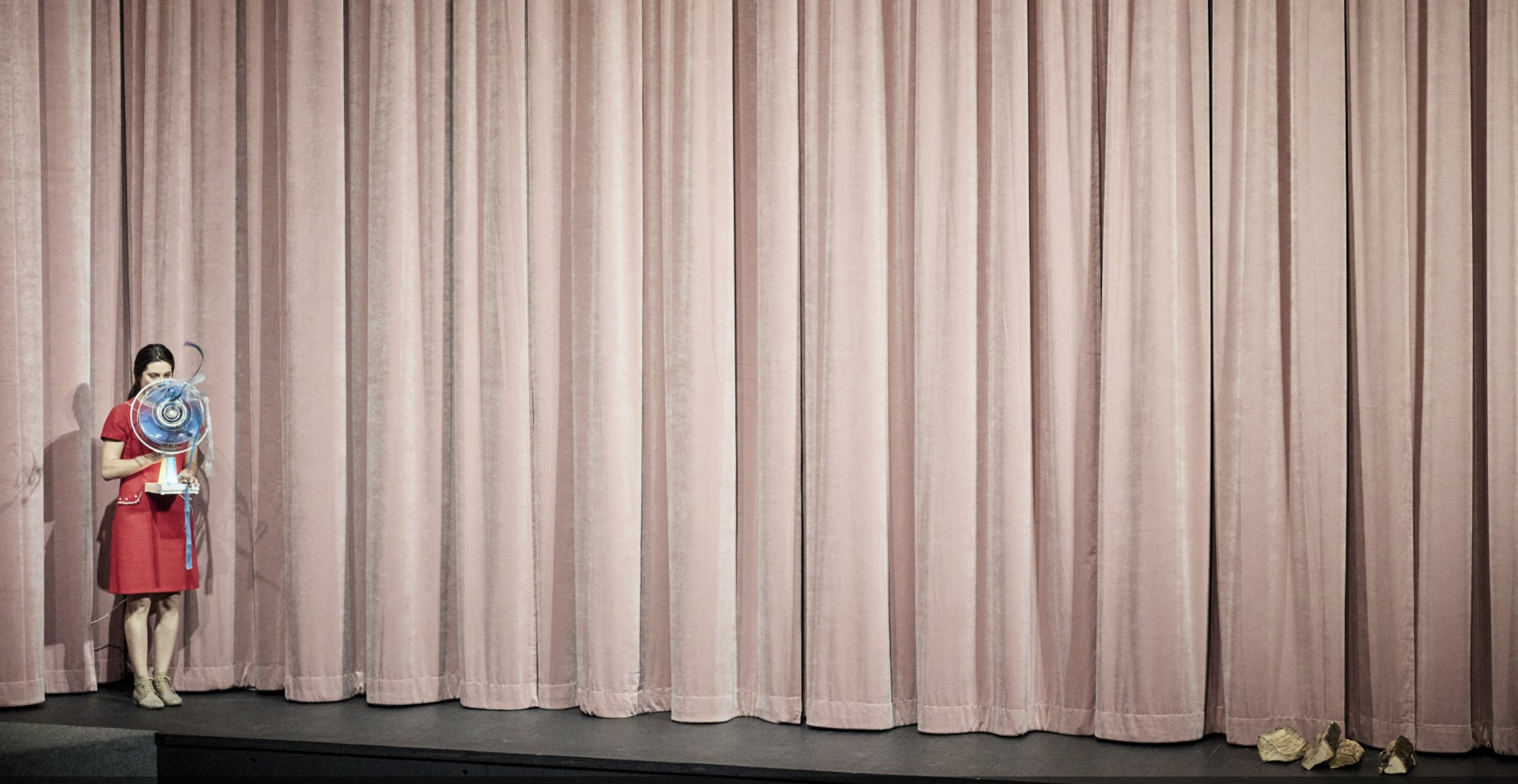

La salle est plongée dans le noir, le temps de se laisser respirer et aspirer par le rideau de velours rosé. Progressivement, des sons émergent, l’on distingue enfin le galop des chevaux, qui accélère avec le bruissement chaotique des rideaux en mouvement. Puis, le silence s’installe, le chaos laisse place au printemps : les chants d’oiseaux au petit matin, la lueur d’un soleil levant et les fleurs qui tapissent le sol, laissé à découvert par le rideau. Un monde imaginaire se révèle alors, il prime sur toute narration.

L’envers du décor, un espace vivant

Sur scène, les objets et les corps se déplacent de manière organique. Les acteurs entrent et sortent, comme projetés par un envers du décor qui en raconte encore davantage que la scène elle-même. Une tête se déplace, une valise laisse sortir ses bûches de bois, autant de tableaux dessinés par les objets eux-mêmes, comme s’ils se révélaient au public pour transmettre leur histoire. Sur scène, on remercie les costumes, qu’on prend à bras le corps, qu’on projette sur le sol comme autant de services rendus à la compagnie. Cette mise en abyme du théâtre dans le théâtre est au cœur du processus de création de Nathalie Béasse.

Le velours, matière vivante et symbolique

Avec velvet, Nathalie Béasse prend le velours comme point de départ. Ce tissu, à la fois lourd et fluide, crée une scénographie mouvante où les rideaux deviennent de véritables acteurs. Le rideau rosé finit par s’échouer sur le sol, laissant enfin place à cet envers du décor que l’on imaginait, dans lequel on se projetait. Une sorte de taverne apparaît alors, pleine de tissu et de mystère, éclairée à demi-mot, comme une porte ouverte à l’infinie des possibilités. Peu à peu, les tissus s’infiltrent sur scène, reprennent l’espace qui leur est dû, se froissent et se plient dans une chorégraphie hypnotique, avec beaucoup de poésie. La matière s’étire jusqu’aux premiers sièges du public, comme pour abolir la frontière entre la scène et la salle. Le temps semble suspendu, comme les toiles qui peuplent l’arrière de la scène.

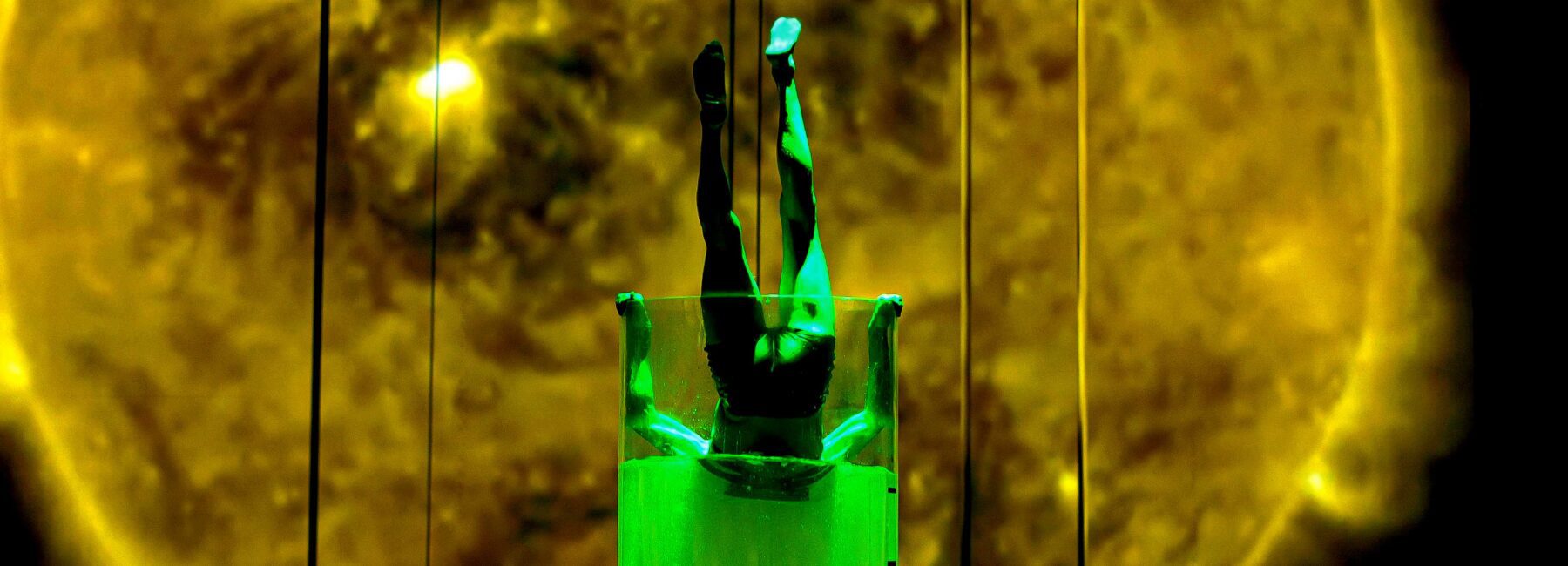

Un final onirique et hypnotique

Dans la scène finale, une actrice drapée d’un rideau d’or incarne la quintessence de ce théâtre du sensible. Son mouvement accompagne l’évanouissement du tissu sur la scène, laissant une dernière image suspendue, à la manière d’un tableau qui s’efface sous nos yeux. Cette attention au détail et à la texture rappelle le travail du peintre James Abbott McNeill Whistler, une influence assumée par Béasse.

Une peinture en mouvement

Whistler, figure majeure du XIXe siècle à Londres, New York et Paris, prônait un art libéré de toute narration, centré sur l’esthétique pure. Ses tableaux, composés de peu d’éléments, dégagent une force impressionnante, tout comme la mise en scène épurée et évocatrice de Béasse. Dans velvet, la scène devient une grande toile où chaque élément – corps, objets, lumière, sons – participe à une composition en perpétuel mouvement.

Quand l’humour s’invite dans la poésie

Si velvet séduit par sa poésie visuelle et son atmosphère onirique, il n’en oublie pas pour autant l’humour. Nathalie Béasse joue avec l’absurde, multipliant des situations aussi cocasses qu’imprévisibles. Les dialogues, rares, mais percutants, surgissent là où on ne les attend pas, renforçant cette impression d’un théâtre en train de se construire sous nos yeux.

Un théâtre du mystère et du jeu

Loin d’un récit linéaire, velvet est une expérience sensorielle, un espace où le visible et l’invisible s’entrelacent. Comme le souligne la metteuse en scène : « La scénographie sera une partenaire de jeu, ainsi que la lumière et la musique. » Les interprètes, à la fois danseurs, accessoiristes et personnages, dévoilent un monde caché derrière les rideaux, comme si le plateau lui-même avait des histoires à raconter.

Entre poésie et humour, velvet déconstruit les codes du théâtre traditionnel pour mieux en révéler la magie. Une invitation à la rêverie, où l’imaginaire du spectateur devient le dernier acteur de cette fresque mouvante.

© Christophe Raynaud de Lage

Il nous est arrivé quelque chose : quand Olivier de Sagazan pousse la performance à saturation

par Agnès Lemoine15.02.2026

→ Lire l’article