« Pistes » : Penda Diouf suit les traces du génocide namibien

par Julia Wahl29.03.2025

Le Théâtre 13 accueille Pistes de Penda Diouf, une pièce qui nous entraîne sur les traces du génocide namibien.

Relever les traces du génocide namibien

Piste : ce mot désigne tout à la fois les « suite[s] d’empreintes laissées par un être vivant sur le sol où il s’est déplacé » et le « parcours réservé à la pratique d’un sport ». Ce sont ces deux sens que les Pistes de Penda Diouf convoquent : la piste du stade et celle des traces laissées par le génocide namibien.

Quel lien entre les deux ? L’autrice de La Grande Ourse mêle dans son texte histoire personnelle et intérêt pour ce pays dont la colonisation allemande et le génocide ont été largement oublié·es. Elle nous raconte ainsi des bribes de son propre périple en Namibie, de ses rencontres et de ses découvertes, mais aussi de sa vie personnelle, de son enfance à sa découverte, adolescente, du coureur Franckie Fredericks, dont les exploits sportifs lui apparaissent comme un pied de nez aux colons. Ainsi, le couloir de course de l’un devient l’indice de l’autre.

Ravauder les linceuls

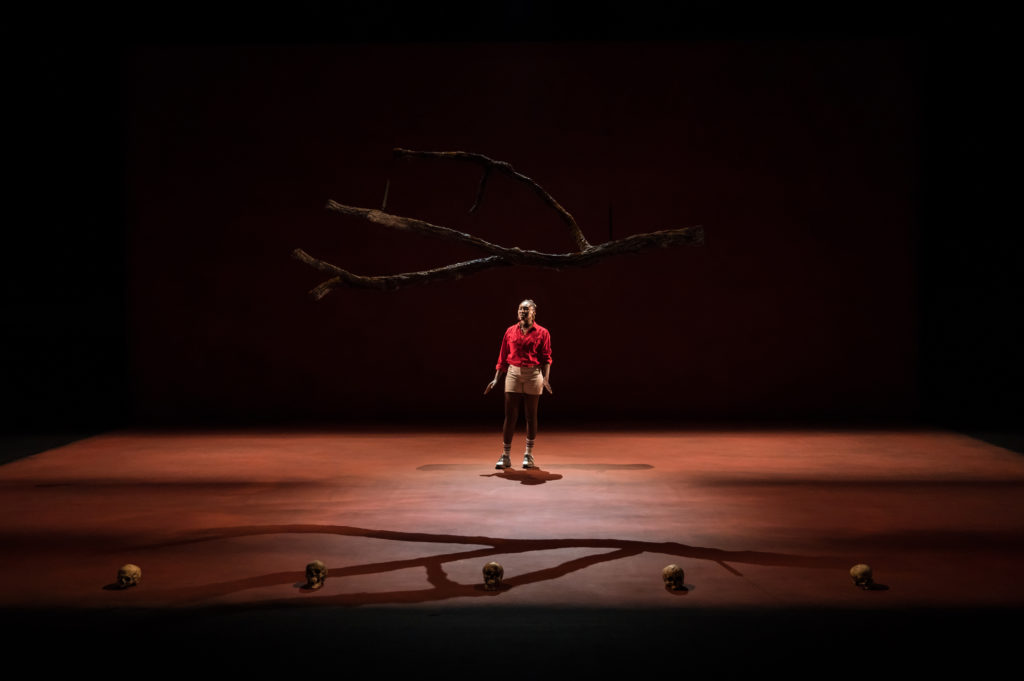

Ce jeu sur la polysémie du mot « piste » informe une bonne part de la scénographie, signée David Bobée et Léa Jézéquel : un immense tapis recouvre d’une piste de course le centre du plateau. Le public ne le découvrira toutefois que progressivement, la création lumière de Claire Gondrexon ne laissant au début apparaitre que les lignes du stade, dont le caractère longiligne évoque la toile d’une immense araignée. Cette ressemblance ne doit rien au hasard : le leitmotiv du fil que l’on coud et de l’aiguille qui s’enfonce douloureusement dans la chair traverse tout le spectacle.

La métaphore des travaux d’aiguille est en effet au cœur du dispositif dramaturgique : il s’agit pour Penda Diouf de tisser et ravauder un linceul symbolique pour ces morts sans sépulture que sont les victimes du génocide rwandais. La comédienne Nanyadji Ka-Gara adresse alors son texte au public, auquel elle fait face, à la manière tout à la fois d’une confidence et d’une longue oraison. Sa voix calme et ferme sert le texte avec justesse et précision et son immense ombre portée, à cour, la dédouble en même temps qu’elle convoque la mémoire des absent·es. Quelques gestes, chorégraphiés par Robyn Orlin, empruntent à la danse.

Filmer la Namibie

La pièce est d’une grande force lors de ces moments simples où la seule présence de la comédienne suffit à solliciter l’imaginaire du public. La projection en fond de scène de la figure de Franckie Fredericks, dont l’immense visage semble dominer la petite taille de Nanyadji Ka-Gara jouant Penda Diouf, fonctionne également, marque symbolique de la figure tutélaire qu’il fut pour l’adolescente.

Toutefois, les écrans finissent rapidement par envahir la scène et font perdre aux spectateurs et spectatrices une part de leur attention. Les mots du texte suffisent en effet à évoquer le désert namibien, sans qu’il ne soit nécessaire, comme c’est le cas à la toute fin du spectacle, de rendre celui-ci visible par la projection de vidéos. Cela n’empêche cependant pas la pièce de faire son office ni de saisir le public.

Pistes, texte et mise en scène de Penda Diouf, chorégraphie de Robyn Orlin, scénographie de Léa Jézéquel et David Bobée, avec Nanyadji Ka-Gara.

Au Théâtre 13 jusqu’au 29 mars et au Méta-CDN de Poitiers le 3 avril.

Visuel : © Frederic Iovino

« Forcenés » : le livre de Philippe Bordas vu par Jacques Vincey

par Julia Wahl22.02.2026

→ Lire l’article

Le théâtre vivant ressuscité avec RUMBA : L’âne et le bœuf de la crèche de Saint François sur le parking du supermarché

par Marie Anezin19.02.2026

→ Lire l’article