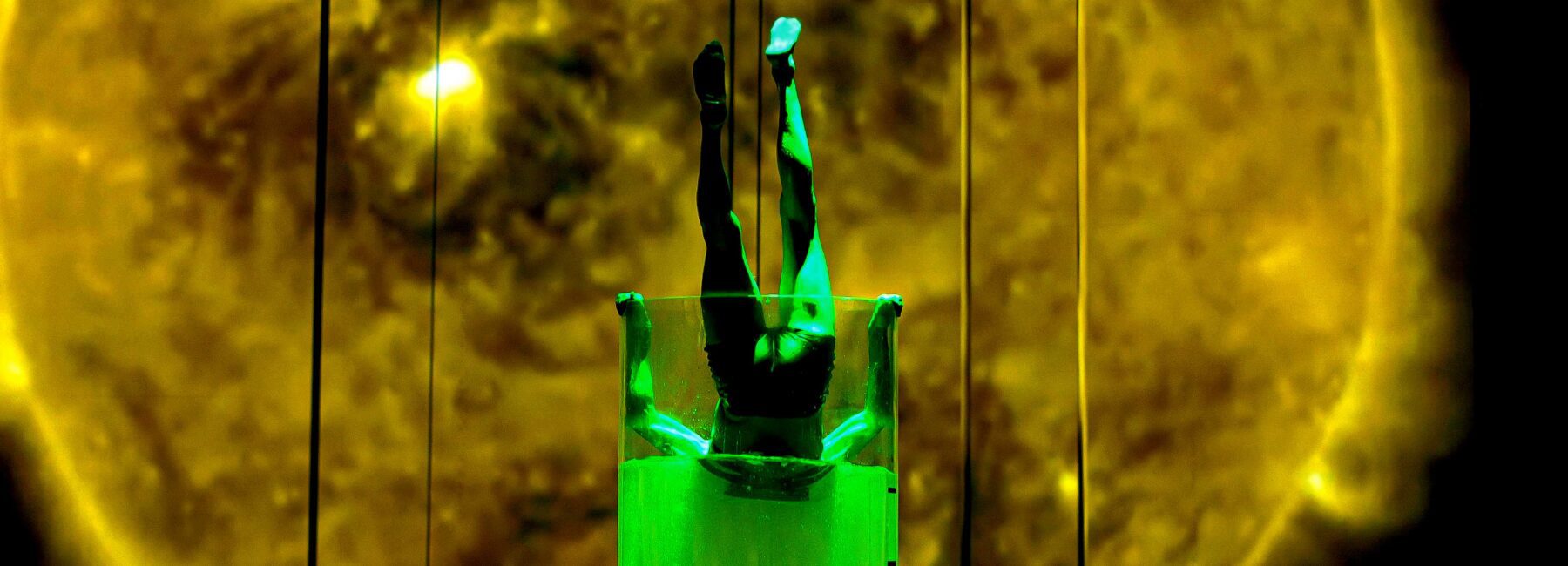

Le roi, la reine et le bouffon : cabaret horrifique et jubilatoire à la Tempête

par Anne Verdaguer17.02.2026

En jouant à saute-mouton entre les règles du conte, les codes de l’absurde et les nerfs du drame horrifique, Le Roi, la Reine et le Bouffon installe un triangle aussi réjouissant que venimeux. Trois figures s’y observent, se testent, se piquent et se dévorent, comme si le jeu était la meilleure manière de mettre à nu la mécanique de la violence… et l’ivresse de son retournement. Ju-bi-la-toire.

Il y a des spectacles qui ressemblent à une petite boîte à musique : on l’ouvre en pensant entendre un air familier, et l’on découvre à l’intérieur un mécanisme grinçant, délicieusement inquiétant. Avec Le Roi, la Reine et le Bouffon, Clémence Coullon emballe une fable très actuelle dans du papier cadeau de conte : la couronne n’y sert pas à faire rêver, mais à disséquer, sans ménagement, ce que le pouvoir impose aux corps… et extorque au rire.

Un royaume en huis clos, un trio déjanté

Le point de départ a la simplicité des récits qu’on raconte aux enfants — un roi, une reine, un bouffon — sauf qu’ici, le merveilleux se dérègle très vite. Le trio se retrouve coincé ensemble dans une sorte de palais-prison : l’espace se resserre, les nerfs s’effilochent, et le vernis du prestige s’écaille à vue d’œil. On assiste alors à une comédie sombre, follement drôle et sarcastique, où la domination n’a rien d’abstrait : elle s’incarne dans des gestes, des postures, une manière de prendre (ou de réclamer) la place. Ainsi, le Roi, ne supporte plus d’être celui qui ne tue pas à mains nues. Il va passer une partie de la pièce perché sur un échafaudage, menaçant de se tuer et, par la même occasion, de liquider la Reine et le bouffon.

On est dans la farce dans ce qu’elle a de plus absurde, et le public est pris dans un jeu virevoltant, porté par des acteurs de haut vol, au premier rang desquels, la talentueuse Clémence Coullon qui joue la Reine, mais signe aussi le texte et la mise en scène et dont le sens comique est indéniable. Il serait injuste de ne pas citer ses camarades, impressionnants Tom Menanteau dans le rôle du Roi, et Guillaume Morel dans celui inoubliable du bouffon à qui l’on a coupé la langue.

Le récit ne se raconte pas tout seul. Une figure de conteuse (désarçonnante Myriam Fichter) — non pas voix douce et rassurante, mais présence qui cadre, relance, interroge — vient rappeler que toute histoire est une machine : elle fabrique des images, distribue des rôles, et peut aussi, si l’on insiste un peu, révéler ses coutures.

On pense à ces traditions où le grotesque est un instrument de lucidité : le clown ne distrait pas, il expose (et explose). Ici, la drôlerie n’est jamais décorative ; elle sert à rendre visible le dysfonctionnement des rapports humains, surtout quand le cadre — social, affectif, politique — se ferme comme un étau.

La pièce avance par glissements : un jeu peut devenir une menace, une réplique peut faire basculer le rapport de force, un silence peut peser plus lourd qu’un discours. Et quand la trajectoire du roi s’assombrit (jusqu’à l’idée d’en finir), le spectacle ne cherche pas l’effet de choc : il montre plutôt l’épuisement comme symptôme d’un système.

Musique live : cabaret, ritournelles et pouvoir en représentation

Un des charmes de la proposition tient aussi à son univers musical : le plateau devient par instant un petit cabaret, avec piano en direct et chansons qui viennent à la fois souligner et contredire ce qu’on voit. La reine, notamment, fait de la performance un territoire : chanter, c’est briller, occuper l’air, rappeler à tous qui mène la danse. Cette dimension musicale ne “jolie-fie” pas le récit : elle le rend plus ironique, plus instable — comme si le spectacle se mettait lui-même en scène, se moquant gentiment de sa propre grandeur.

La dramaturgie, elle, a l’intelligence de ne pas sanctuariser les places. Le roi n’est pas seulement “le tyran”, la reine n’est pas seulement “la manipulatrice”, le bouffon n’est pas seulement “la victime”. Chacun circule entre fragilité et violence, entre besoin d’être aimé et pulsion de contrôler. Et quand les cartes se rebattent, ce n’est pas un happy end : plutôt une question laissée ouverte, presque amusée, sur ce que vaut une révolution si elle reconduit — avec un autre costume — les mêmes réflexes.

On sort de Le Roi, la Reine et le Bouffon avec l’impression d’avoir vu un conte qu’on aurait passé au révélateur : le papier doré disparaît, restent les taches, les plis, les empreintes. C’est intelligent sans être pédant, sombre sans être plombant, et surtout traversé d’une joie de jeu communicative — cette joie particulière des spectacles qui savent que le théâtre, même quand il parle de pouvoir, reste un art de l’illusion… et donc, un art de la liberté.

Le roi, la reine et le bouffon, de Clémence Coullon, au théâtre de la tempête , du 5 au 22 février 2026 à 20h30, dimanche à 16h30. Relâche le lundi

Visuel ©Christophe Raynaud de Lage

Il nous est arrivé quelque chose : quand Olivier de Sagazan pousse la performance à saturation

par Agnès Lemoine15.02.2026

→ Lire l’article