« HAMLET TAKE AWAY », un seul en scène déroutant à savourer au théâtre de la Luna

par Alice Pilette10.07.2025

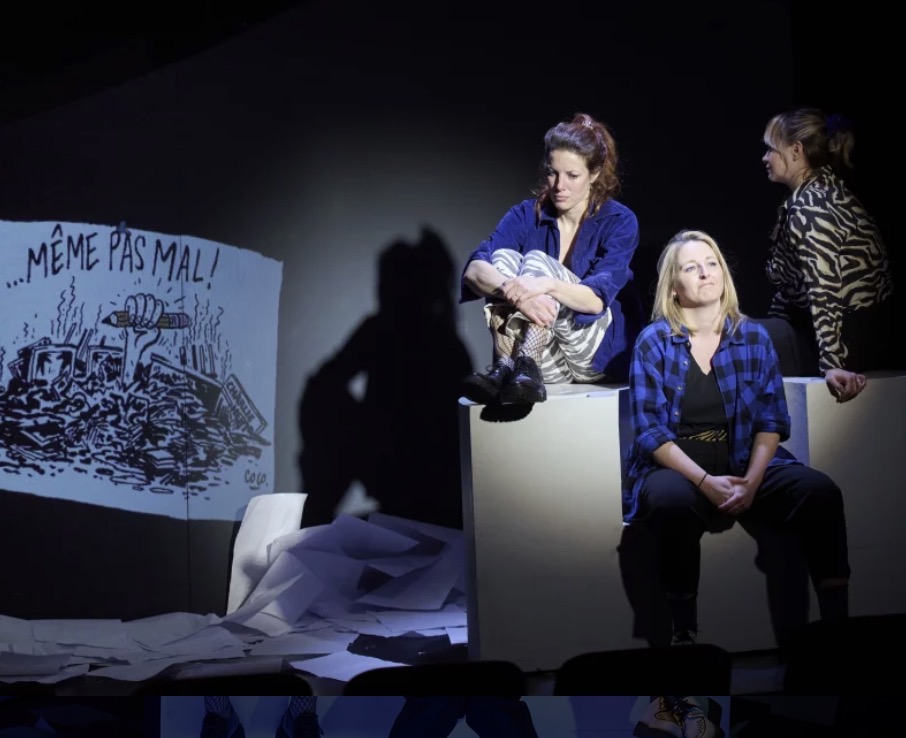

Gabriella Casolari et Gianfranco Berardi proposent une adaptation (très) contemporaine d’Hamlet, dans un seul en scène fougueux où l’extravagance des personnages survoltés parle aussi des ratages et autres déchirures de notre époque…

D’amleto à Ophélie, la performance de Gianfranco Berardi

Il est seul mais plusieurs ; il est Hamlet / amleto un brin ringard avec un maillot de l’inter, Ophélie éplorée et vilement jetée, Claudio / Claudius agacé de voir son neveu sombrer dans la dépression, l’incitant à se secouer : l’époque n’est plus où l’on pouvait s’émouvoir des adultères incestueux, fait-il remarquer à son neveu devenu planche de bois, pantin maniable à souhait. Si l’histoire racontée sur scène n’a pas grand-chose à voir au niveau de l’économie dramatique avec la pièce de Shakespeare, le destin de ce Hamlet polymorphe peut pourtant y ressembler symboliquement. Tout comme dans la pièce originale, Amleto est un héros déchiré, malheureux, dans le doute perpétuel, mais déterminé à nous balancer la clairvoyance qu’il a du monde dans lequel nous évoluons. Beaucoup de choses y passent : des cours de théâtre où l’on reçoit des conseils convenus sur « l’authenticité » du jeu à la drague 3.0 superficielle et malheureuse en passant par la dureté des annonces du corps médical, sans compter les accrocs de la toujours difficile filiation. On se perd parfois avec perplexité dans ce foisonnement satirique qui oscille entre discours méta-théâtral plutôt fin et critique plus convenue des usages actuels du numérique. De manière assez surprenante étant donné la force sombre de certains passages du texte, la salle est souvent écroulée de rire ; est-ce la grâce du comédien passant d’un rôle à l’autre avec talent ? Est-ce un rire de reconnaissance devant ces vérités dévoilées, ces références partagées, ces vies que l’on connaît tous de près ou de loin ? En tout cas, le texte de Gabriella Casolari, guide attentive et discrète du comédien pendant toute la durée de la pièce, ne laisse personne indifférent.

Amleto-Christ : la passion jusqu’au bout

Le tableau initial donne le ton ; crucifié d’un bout à l’autre d’une scène de théâtre, le comédien, visage halluciné et corps tressautant, crie son écœurement et son tiraillement existentiel : notre monde est absurde où coexistent « des emplois qui n’existent pas » et, même au théâtre, métier qu’il a pourtant choisi contre la volonté paternelle et « par passion » – et donc, étymologiquement, dans la souffrance – on hésite entre « des avant-gardes incompréhensibles et des traditions insupportables ». Cette pièce est à cet égard indécidable, ni incompréhensible, ni insupportable, mais étrange par les réactions qu’elle suscite ; à l’instar du comédien sur scène qui passe d’une forme de frénésie discursive en passant d’un rôle à l’autre, les spectateurs, eux, passent facilement du rire le plus franc à l’attention la plus concentrée. Car enfin, on a beau rire de la prestation (remarquable il est vrai) du comédien, il est bien triste, au fond, ce Hamlet à emporter, dans ce qu’il expose aux spectateurs de la réalité de notre monde contemporain. Par exemple, ce qu’il dit du théâtre et de la relation acteur-spectateur est intéressante ; qui est-on l’un pour l’autre une fois effrité le quatrième mur ? Sommes-nous des êtres ou des consommateurs ? L’art de l’apparence peut-il encore exister pleinement à l’époque où le selfie remplace impunément le to be ? Finalement, la question la plus importante de la pièce est peut-être celle de (la fin de) l’amour et de l’irrémédiable solitude, réflexion qui prend toute son ampleur tragique dans un des plus beaux tableaux finaux, où l’on sent le lien puissant unissant Gianfranco Berardi et Gabriella Casolari ; mais le mal d’amour est-il un trait de notre époque postmoderne, ou vient-il de plus loin ? Vous en déciderez en sortant de ce tourbillon scénique étonnant.

Pièce à retrouver à La Luna à 14h40 jusqu’au 26 juillet / relâche les jeudis

Le Festival d’Avignon se tient jusqu’au 26 juillet. Retrouvez tous nos articles dans le dossier de la rédaction.

Visuel : ©chacomdif.fr

Philippe Besson et Mathieu Touzé au Théâtre 14 : quand la littérature cherche sa scène

par Thomas Cepitelli06.03.2026

→ Lire l’article

Hassane Kassi Kouyaté sur le Festival des Francophonies : « Chaque année, on a au minimum 25 nationalités qui se rencontrent »

par Julia Wahl04.03.2026

→ Lire l’article