« Le même corps jamais pareil d’après Esther Ferrer » : Latifa Laâbissi incarne la reproductibilité de l’art action

par Amélie Blaustein-Niddam16.11.2025

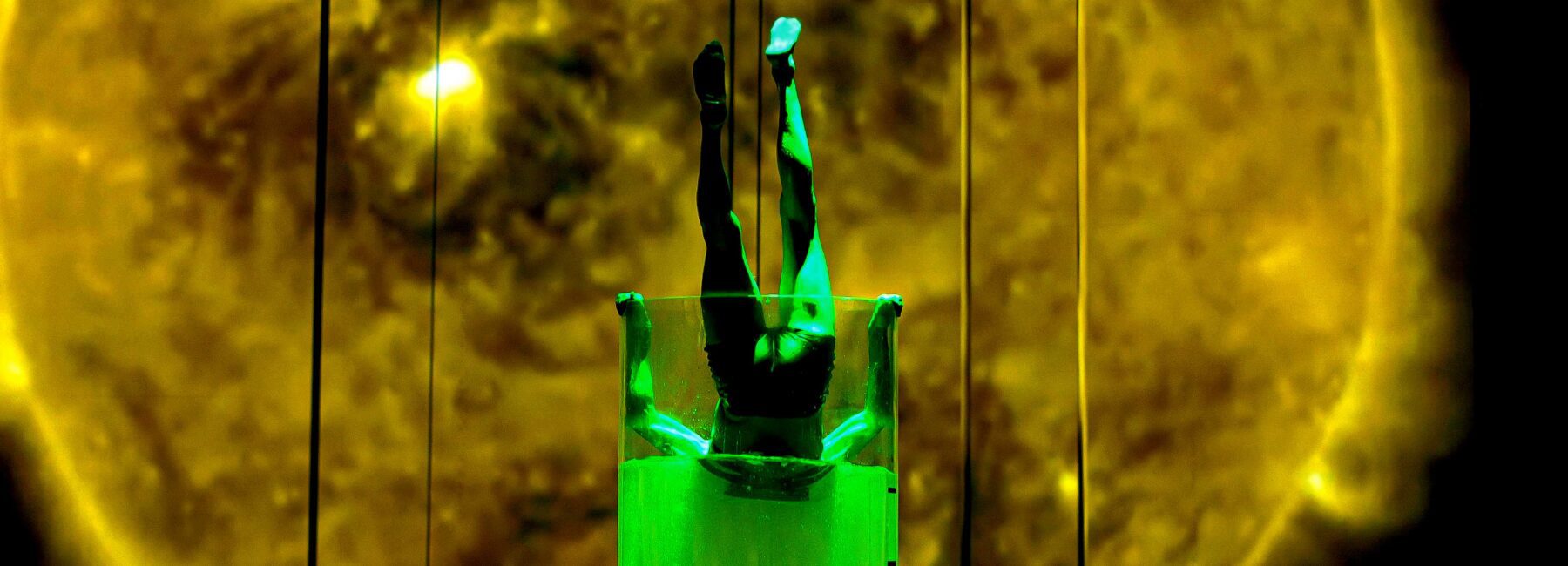

Présenté au FRAC Bretagne dans le cadre du Festival du TNB, avant d’arriver aux Inaccoutumés de la Ménagerie de Verre, le spectacle, qui se compose de trois pièces de la performeuse Esther Ferrer, est l’occasion de comprendre, par l’exemple vivant, l’apport de cette pionnière à la performance, mais aussi d’interroger l’éternel débat que seul cet art pose : est-ce qu’une performance peut survivre à son ou sa créateur·rice ? Latifa Laâbissi assume cette possibilité pour notre plus grande joie.

« Art action »

Nous assistons à trois pièces : Memoria (1984), Intime et personnel (1977) et Las Cosas (1990). Trois solos, tous les trois assez absurdes, qui reprennent bien tout le travail minimal d’Ether Ferrer. Cette performeuse espagnole, installée à Paris depuis longtemps. vient de l’art contemporain et de la musique expérimentale. Proche de John Cage, elle a commencé à faire des happenings marqués par une rigueur méthodique, une simplicité du geste, une radicalité du mouvement et une épure des matériaux utilisés. Le carton, le papier, le feu, la nudité et quelques objets du quotidien suffisent à créer des univers dont l’abstraction est bannie et où la littéralité devient une arme politique : on voit ce que l’on voit, c’est tout, sans interprétation, dans un naturalisme qui déroute encore plus de 30 ans après ces créations. Il s’agit de faire une action devant un public, c’est ça, l’art action. En l’occurrence, marcher le long d’un carré composé d’enveloppes blanches, ouvertes, à cacheter, prendre la mesure de son corps et devenir un objet parmi les objets.

« La rigueur de l’absurde »

En rassemblant ces trois pièces, la chorégraphe en fait une œuvre à part entière. Cela, elle en a parlé avec Esther Ferrer, qui a accepté que ses performances sortent de son seul corps. C’est la question la plus cruciale du genre performatif dans toute sa diversité. Caterina Zevola, curatrice du festival Perfomissima, nous le disait en interview : « Un détail important est la non-reproductibilité de la chose. » La même question se pose autour de Steven Cohen, qui a donc décidé d’arrêter de performer et a décidé dans le même temps de transmettre sa méthode, son savoir-faire de construction de ses chaussures et de son maquillage très singulier. Ainsi, l’acte de Latifa Laâbissi apporte une nouvelle pierre à ce monumental problème. Comment garder l’archive de la performance ? Il y a des vidéos, beaucoup de cet art né au XXᵉ siècle, mais le vivant change tout. Car en refaisant, forcément, on modifie, on transforme. Les mêmes corps ne produisent pas les mêmes effets.

« Simple appareil »

Le décor de ce spectacle tient en peu de place. Quelques feuilles de papier et du carton pour Mémoria. Latifa, en veste à carreaux, pantalon noir et derby marron, fait le tour de cette enceinte constituée d’enveloppes vides, ouvertes. Elle les ferme lentement en marchant dessus, elle diffuse au bout d’une pancarte le mot « mémoire » et son versant « oubli ». Pour Intime et personnel, elle se déshabille, mesure chaque centimètre de son corps, par exemple cinq par sourcil, et inscrit chaque donnée sur une petite étiquette qu’elle colle sur l’endroit en question. Elle rassemble toutes ces marques, les brûle, puis elle inscrit sur son corps les mots Intime et Personnel. Pour Las Cosas, elle s’assied face à nous, à côté d’une table ; elle sort d’un sac en toile de jute un paquet de trucs qu’elle pose l’un après l’autre sur sa tête : un lapin en peluche à la bouche scotchée, puis des bananes, puis la brosse d’un balai, puis un marteau… et cela continue jusqu’à ce qu’elle refasse la même chose dos à nous.

Les trois temps sont des manifestes sur l’objectivation des corps, leur marchandisation dans un travail répétitif pour Memoria, les injonctions faites aux femmes d’avoir le corps qu’il faut pour l’époque où elles vivent pour Intime et personnel et l’idée que porter un objet nous transforme en ready-made, en œuvre d’art un peu absurde pour Las Cosas . En réactivant au sens premier du terme ces trois performances pour en faire un corps, Latifa Laâbissi rappelle la modernité du geste d’Esther Ferrer et, malheureusement, la permanence des sujets qu’elle dénonce en les montrant.

À voir au Festival du TNB le 16 novembre à 15 heures et du 25 au 30 à la Ménagerie de Verre dans le cadre du programme hors les murs du Théâtre de la Bastille

Visuel : ©Arnaud Monnet

Antigel, laboratoire vivant des arts en hiver

par Kenza Boumahdi24.02.2026

→ Lire l’article

Il nous est arrivé quelque chose : quand Olivier de Sagazan pousse la performance à saturation

par Agnès Lemoine15.02.2026

→ Lire l’article