Bryan Campbell surréaliste qui s’ignore

par Gérard Mayen29.11.2024

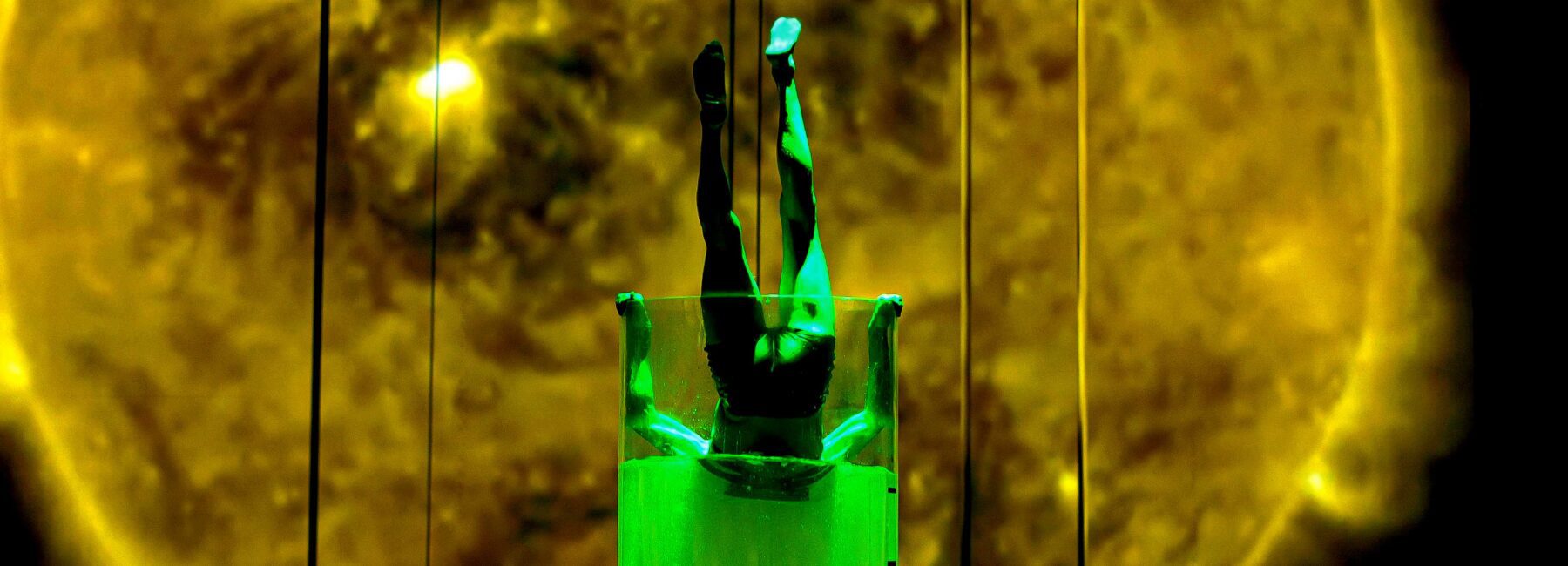

Chantée, dansée, lue, imagée, Deep Cuts est une fascinante installation-performance. Elle réfléchit de manière insolite, onirique et indisciplinée, aux liens de l’artiste avec le vivant

L’héritage Bagouet

Il existe à Montpellier une merveilleuse réalisation architecturale. C’est le Studio Bagouet, installé dans le bâtiment du Centre chorégraphique national sis dans cette ville languedocienne. Chorégraphe brillantissime des années 80, Dominique Bagouet avait pu concevoir cette installation, strictement conforme à ses vœux d’artistes. Il rêvait d’un studio de travail, où préparer ses pièces dans les conditions les plus semblables possibles à celles des plateaux qui ensuite les accueilleraient pour les temps de représentations publiques.

Résultat : les spectateurs du petit gradin qui borde ce studio se retrouvent immergés dans le volume même d’une cage scénique idéale, avec ses quinze mètres d’ouverture, autant que de profondeur, ses neuf mètres de hauteur. Vastitude. Respiration maximale. Et pourtant, grande proximité. Y voir, récemment, la pièce Deep Cuts, de Bryan Campbell, tenait d’un luxe de spectateur.

Au plus près de Bryan Campbell

Interprète en solo, l’artiste n’a de cesse d’arpenter inlassablement tout ce grand espace, parfois le fendre en cavalant, d’autres le fouiller dans une action statique, et toujours le faire résonner. Même depuis le gradin, on se sent comme descendu sur scène pour l’y accompagner. À touche-touche. D’emblée, il faut souligner l’extraordinaire travail de volumes sonores, remontées lointaines, échos, frappes rythmiques et grondements, traité par Aria de la Celle. Et pareillement l’installation scénographique et vibration lumineuse conduites par Bruno Faucher.

Cet espace est un immense atelier de menuisier charpentier. Le bois y est très présent, parfois en bûche encore fruste, le plus souvent artificialisé en tasseaux, panneaux, agglos. Certains pans font écrans de projection. Sur ceux-ci s’animent les sous-bois, les futaies, les frondaisons. Comme au son, cette démultiplication des plans, des échappées, des recoins, des perspectives, des matières, a un super effet de relances imaginaires, pleines d’évocations oniriques, qui tiennent en haleine.

La temporalité de la performance est à cette image. Fragmentée, cisaillée, relancée, suspendue, elle n’en finit pas moins par générer un immense déploiement – une heure trente en solo. C’est formidablement maîtrisé, tendu, équilibré, sous l’apparence généreusement foutraque.

À la hache, à la scie, à la tronçonneuse, à la perceuse, à la visseuse

Bryan Campbell s’active dans cet univers, juste vêtu tel un bûcheron en salopette ou menuisier à l’établi. Il y va à la hache, à la scie, à la tronçonneuse, à la perceuse, à la visseuse, et ça fait des copeaux, des affaissements, des tailles et des giclées échappées de cannettes de boissons énergétiques. Sans s’y attarder, il faut mentionner l’apparence physique de l’artiste, hors canons des corps sveltes de la danse. La silhouette Campbell est dans le replet, le rebondi, et on le verrait autant en acteur de comédie américaine (dont il livre une nuance d’accent savoureuse), sinon en gnome ou lutin dans la forêt des dessins animés. C’est fort en trait, de caractère.

Quand il ne tape pas sur ses planches, ni ne torture ses bûches, ni ne plante ses clous, Campbell est tout autant danseur, d’un corps qui embrasse l’espace et les éléments, en respiration physique, aisance atypique, non démonstrative. Il n’est que voir l’instant superbe d’énergie maximale, jetés inouïs, rythme endiablé, frappe furieuse, sauts déhanchés, mais qu’il ne livre qu’en pénombre profonde, d’un corps alors spectral, stupéfiant.

Faites bruit, on coupe !

Car enfin, dans Deep Cuts, on est dans un monde inouï, qu’il annonce comme spectacle de « chansons pour une pastorale sadiste ». Qu’est-ce à dire ? Parlons d’abord des « cuts » du titre, aux multiples significations possibles. Nous choisirons d’y entendre des « cuts » dramaturgiques, qui multiplient les embardées, les collisions de situations, les foucades suggestives, dans un collage furieusement ennemi de toute linéarité narrative. C’est labyrinthique, essoufflant, époustouflant, d’évocations sans nombres : souvenirs, descriptions, comptines, saillies philosophiques. Tout cela souvent rendu par le chant, qui émane, et zigzague en sources stylistiques très diverses. Forme de douce ivresse, gentiment envoûtante.

La « pastorale » nous renvoie au grand héritage romantique du questionnement de la nature. Mais elle est « sadiste ». Quand Bryan Campbell se confronte à la matière, soit en déambulation agreste sur les écrans, soit en action directe au plateau avec ses outils, c’est tout dans une puissance d’engagement organique, d’excitation sensitive prégnante, voire sensuelle. C’est confrontant, dans l’étreinte, la frappe, ou le souci de l’ouvrage ; c’est total, physique, et tend vers l’érotique. Une écologie frissonnante de se faire punitive, sous le martinet des pratiques BDSM de sous-bois. La nature, c’est rude aussi.

Tout cela est si foisonnant, inattendu, follement libre, parfois délirant jusque dans les positions physiques incongrues, et puis insolent, et sans bouder l’humour, indisciplinaire et indiscipliné, porté au rêve comme à la sensualité, qu’on s’est pris à se dire qu’on découvrait enfin, avec Deep Cuts, une pièce à la hauteur contemporaine d’un surréalisme, dont le centenaire officiel fait qu’on nous encombre par ailleurs de références poussives et muséales, à rebours de la charge émancipatrice qui souleva ce mouvement artistique en son temps.

Bon, en écrivant cela, on trahit toutes les intentions affichées par Campbell lui-même (le romantisme étant la référence qu’il cite le plus évidemment). Mais au vu du résultat, toute licence interprétative et jouissive, nous semble autorisée.

Visuel : © Antoine Billet

La « Gouineraie » joyeuse et enthousiasmante de Rébecca Chaillon et Sandra Calderan

par Julia Wahl11.03.2026

→ Lire l’article

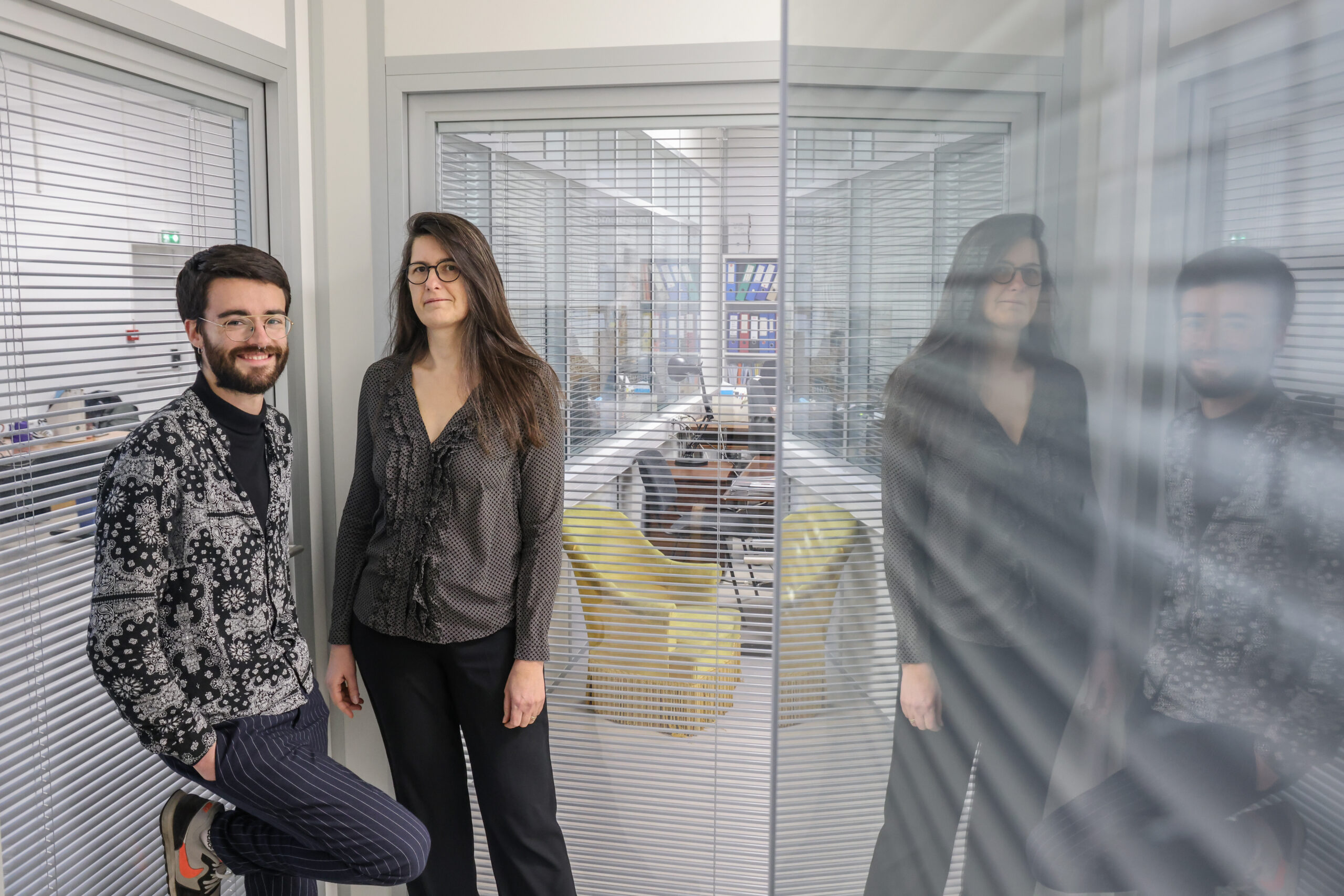

Anouchka Charbey et Jérémy Mazeron : « Artdanthé met en visibilité l’art chorégraphique et l’émergence »

par Amélie Blaustein-Niddam04.03.2026

→ Lire l’article