Pierre-Emmanuel Rousseau : « Chaque mise en scène est un portrait en creux du metteur en scène »

par Philippe Manoli08.11.2024

Le metteur en scène Pierre-Emmanuel Rousseau a accordé un entretien en vidéo à Philippe Manoli le 2 novembre. Celui-ci en a profité pour l’interroger sur sa mise en scène de la Thaïs de Massenet qu’il va présenter à l’Opéra de Saint-Étienne à partir du 15 novembre, et sur son travail en général.

Bonjour Pierre-Emmanuel. Merci de vous rendre disponible entre deux répétitions pour répondre à nos questions. Est-ce la première fois que vous faites une production à Saint-Étienne ?

Bonjour, Philippe. Non, j’avais fait une reprise du Barbier de Séville en 2018, mais je n’avais pas beaucoup travaillé sur place parce que c’était mon assistante qui avait repris la production. Cette fois j’assure tout le travail d’une création.

Comment choisissez-vous les œuvres que vous mettez en scène ? Vous alternez de grandes raretés comme L’Amant jaloux de Grétry, Les Fées du Rhin, Pomme d’Api, Monsieur Choufleuri d’Offenbach, Tancredi de Rossini, Der Schauspieldirektor de Mozart avec des œuvres du grand répertoire comme Le Comte Ory de Rossini, Le Barbier de Séville et Il Turco in Italia de Rossini, Don Pasquale de Donizetti. Est-ce que ce sont les directeurs qui vous confient une œuvre ou avez-vous déjà en tête des œuvres que vous voulez monter et qui peuvent ensuite correspondre à un projet des directeurs ?

Un peu des deux. Dans certaines maisons comme Rouen, pour laquelle je travaille depuis longtemps, et où j’ai été initialement formé, on décide ensemble. Mais en général, ce sont plutôt les directeurs qui initient les projets. Les directeurs font leurs saisons et appellent ensuite les metteurs en scène. Pour ce qui est de Thaïs, j’avais l’idée en tête depuis longtemps et je n’avais pas eu l’opportunité de la monter. Quand l’Opéra de Saint-Étienne m’a fait des propositions, j’ai sauté sur l’occasion. Mais par ailleurs, il existe aussi des œuvres que je ne veux pas monter. J’ai toujours refusé La Vie parisienne d’Offenbach, par exemple. J’ai longtemps refusé Carmen avant de la mettre en scène dernièrement en Estonie. Si je n’ai rien à dire sur une œuvre, ou si je ne me sens pas prêt pour elle, il faut refuser.

Thaïs est une œuvre fascinante et mal-aimée. Il est heureux qu’on puisse trouver en région des opéras comme celui de Saint-Étienne, assez courageux pour monter une œuvre qui n’a pas été vue à l’Opéra de Paris depuis 1956, alors que la maison ligérienne ne dispose pas de gros moyens.

Cette désaffection tient peut-être au fait que cette œuvre est très compliquée à monter pour diverses raisons, outre la beauté de la musique. D’une part, sur le plan musical, on peut considérer que l’inspiration de Massenet est plus inégale dans cette œuvre que dans Manon et Werther, ses titres les plus joués. On n’a plus l’habitude de cela. Mais le problème principal est le sujet. A l’époque, l’idée sulpicienne d’une fille de mauvaise vie qui se sanctifie, c’était finalement assez bien vu, alors qu’aujourd’hui le sujet est assez loin des préoccupations du temps. Et puis Massenet a été méprisé pendant longtemps. Et pour ce qui est de cette œuvre, le compositeur lorgne vers le Grand Opéra, avec les ballets, les pages symphoniques. Cela nécessite pas mal de moyens finalement, pour le monter.

C’est sans doute justement pour cela que l’on attend de la première scène nationale, qui en a les moyens, qu’elle la monte…

Bien sûr, mais le dernier problème est de trouver la distribution idoine, ce qui n’est pas une mince affaire. Et il faut réunir une équipe artistique qui a vraiment envie de le faire, ce qui a sans doute manqué ces dernières années.

Il me semble que quatre options sont possibles pour une mise en scène de Thaïs : l’option réaliste, qui suit les didascalies et représente l’Antiquité ; l’option de l’épure, avec la représentation d’une époque indéfinie ; la transposition à une autre époque ; et le retour à l’époque de la création. Vous avez choisi la dernière.

Oui. D’abord parce qu’il s’agit d’une œuvre très française, et qui plus est d’une œuvre solidement ancrée dans son époque. L’Antiquité était un prétexte pour Massenet comme pour Anatole France, d’ailleurs, pour représenter la France de leur temps. Il me semble que la France est un des rares pays où les courtisanes ont eu une telle influence politique, sociétale. Et c’est circonscrit dans une période de vingt ans à peu près. Cela relève de l’évidence de revenir au cadre de la création, la musique elle-même étant très typique de la fin du XIXe siècle. Ainsi on peut relier Thaïs aux grandes courtisanes comme la Païva, la Castiglione, la belle Otero, voire Hortense Schneider, un peu plus tard. Même si on peut aussi sans doute faire une transposition contemporaine avec Zahia par exemple, ou d’autres plus célèbres « grandes horizontales » qui ont réussi dernièrement à se propulser jusqu’aux plus hautes sphères de l’État. Comme souvent je suis influencé par le cinéma, le film L’Apollonide de Bertrand Bonello m’a donné un cadre dans lequel j’ai voulu faire évoluer Thaïs, avec le décor de la maison close. J’ai aussi été frappé par la grande exposition qui a eu lieu il y a quelques années au musée d’Orsay et qui était intitulée Splendeurs et misères des courtisanes. La période de la création de l’ouvrage me permettait aussi d’aller plus loin dans un certain nombre de domaines, surtout celui du fanatisme religieux, pour analyser et dénoncer la foncière hypocrisie de la position d’Athanaël.

Comment intégrez-vous cette dimension mystique et religieuse justement ?

Dans ma mise en scène, la rigueur des Cénobites est représentée par une sorte d’épure : une grande croix de cinq mètres accrochée au cintres par des chaînes, des bancs, et c’est tout. Cela permet un contraste très fort avec le monde de Thaïs. Athanaël, qui est un véritable psychopathe, s’est retiré dans un ordre religieux extrêmement rigoriste pour combattre ses démons intérieurs. C’est littéralement un chemin de croix pour lui, et par extension pour mon Athanaël, Jérôme Boutillier, qui se flagelle en scène. Seule la souffrance lui permet de calmer son désir charnel. Cela a été théorisé par Thérèse d’Avila. La musique reste suave, alors que le texte est particulièrement révélateur : le Cénobite ne cesse de dire qu’il brûle intérieurement, qu’il veut posséder Thaïs, et qu’il se flagelle pour extirper le mal qui est en lui. J’ai voulu créer un autre contraste avec l’ermitage d’Albine, qui, lui, est complètement noir.

Cette focalisation sur le rôle de courtisane de Thaïs et son contexte dix-neuvièmiste ne tire-t-ils pas trop Thaïs vers Violetta de La Traviata, autre courtisane des plus célèbres, et que Ruth Iniesta a justement incarnée sur cette même scène ?

Non, je ne le pense pas. Violetta n’est pas un personnage si intéressant théâtralement, dans son évolution. C’est une victime, qui meurt dans d’atroces souffrances, mais qui n’a pas vraiment de moment de libre arbitre. Elle subit la loi de sa société. Thaïs est bien plus complexe : elle a une révélation, une sorte d’épiphanie. À la différence de Violetta, qui est déjà malade et condamnée au départ, Thaïs a un point de bascule. Elle arrive, lors de la méditation à un point où elle est peut-être en fin de carrière, et le vieillissement la mine. Il faut le montrer très tôt à mon sens. Dans la production, elle est opiomane, comme tant d’autres à cette époque, car il faut bien tenir le coup dans son milieu. Chez Anatole France, sa conversion est longuement préparée par un processus assez complexe, contrairement au livret de Gallet. Dans le roman, elle a déjà été en contact avec la religion catholique, et a été baptisée. Elle a ce souvenir qui va être revivifié plus tard. Dans l’opéra, c’est très rapide : les menaces d’Athanaël suffisent à la faire basculer. J’ai préféré utiliser Nicias, qui, pour moi, est un noceur cynique, qui la paie pour ses charmes. Dans ma proposition, elle se refuse à lui et il la viole, et c’est cela qui crée la bascule. Elle se défigure, c’est un point de non-retour. Elle part, et met le feu à son palais, pas Athanaël. De sorte qu’elle prend des décisions fortes, elle n’est pas le jouet des hommes. La scène du désert, souvent éludée, est un vrai chemin de croix pour elle.

Trouve-t-elle une nouvelle sorte de plaisir dans cette souffrance ?

Pas chez moi. Non, comme Athanaël, elle va au bout de ses forces. On voit trop souvent Athanaël fringant au sortir du désert. Ce n’est pas possible. Il l’emmène là parce que partout ailleurs il finirait par lui sauter dessus. La mort de Thaïs n’est pas glorieuse, elle souffre atrocement. Pour moi, Albine n’est pas une sainte non plus, elle est plus rigoriste encore qu’Athanaël, c’est pourquoi il emmène Thaïs vers elle, pour qu’elle expie jusqu’au bout sa vie passée.

Il n’y a donc pas de transfiguration, pas d’extase mystique dans votre vision de la fin de Thaïs ?

Non. Elle dit qu’elle voit des anges, elle est dans une autre dimension. « Je vois Dieu », ce n’est pas comme dans Suor Angelica de Puccini, où la protagoniste voit la Vierge descendre des cieux. Non, Thaïs va au-delà de ses ressources humaines, sa raison défaille. Pour moi, c’est la seule possibilité de rendre cette histoire crédible pour un spectateur contemporain.

Vous avez insisté sur la difficulté de réunir une distribution qui corresponde aux profils exigeants des rôles principaux. Avez-vous eu un droit de regard sur la distribution, ou vient-elle de la direction de l’opéra ?

Elle vient de la direction de l’opéra. J’ai juste choisi Marie Gautrot pour Albine, qui l’avait chantée à Monte-Carlo.

Vous parlez de « direction bicéphale » concernant le metteur en scène et le chef d’orchestre. Comment avez-vous travaillé avec Victorien Vanoosten, qui a dirigé l’œuvre à Toulon en janvier, notamment au sujet de la version de la partition que vous avez eu à déterminer ?

Nous nous sommes très bien entendus. Il a une vision très architecturée, ce qui est important, vu l’orchestration spécifique de Massenet. Nous avons voulu mélanger les versions de la partition, celle de 1894 et celle de 1898. Nous avons gardé trois numéros du ballet d’origine. Nous y avons adjoint une pièce symphonique très rarement jouée, qui se tient entre la fin du deuxième tableau du premier acte et le début du second acte dans la chambre de Thaïs. Ce sera une première, il n’existe pas d’enregistrement de cette pièce musicale. Au troisième acte, quand Thaïs apparait en songe à Athanaël, avant qu’elle meure, nous avons ajouté un ballet qui n’est jamais donnée, appelé Les sept Esprits de la Tentation, dont on a gardé deux parties, Les Sirènes et Le Sabbat. La version de 1894 est mieux construite dramatiquement mais les ballets de la version de 1898 sont intéressants à réintroduire, et Victorien Vanoosten tenait à faire connaître cette musique rare. Pour le ballet, j’ai invité un magnifique danseur italien, Carlo d’Abramo. Car monter Thaïs demande des moyens énormes, et nous ne pouvions bénéficier d’un corps de ballet, alors j’ai choisi de travaille avec un danseur solo. J’ai créé un rôle pour lui. Il est en binôme avec le personnage de Thaïs. C’est une figure de l’hermaphrodite antique, avec un costume spectaculaire. On s’est aussi posé la question de la fin alternative de Thaïs, où Albine revient, comme dans le roman, au moment où Athanaël est quasiment en train de violer Thaïs morte. Albine crie « C’est un vampire ! » et les religieuses l’excommunient. Cette fin avait du sens à l’époque, avec l’obsession de la figure du vampire, mais cela nous a paru trop grand-guignolesque, et nous avons décidé de revenir à la fin traditionnelle.

Vous avez donc testé beaucoup de choses. Vous dites souvent venir sur une production avec des idées mais pas un schéma intangible, on dirait cela a été le cas de façon très nette sur cette production.

En fait, je suis très prêt à l’avance dans la mesure où je crée moi-même les décors et les costumes. Je crée l’espace dont j’ai besoin. Je structure mon récit : ici autour de deux idées fortes, Thaïs qui se défigure, et son point de bascule qui ne devait pas venir seulement d’Athanaël. Après, je travaille avec les chanteurs. Je ne peux pas arriver avec un script figé. On travaille avec des artistes vivants qui apportent leur personnalité. Cela fait tellement évoluer notre façon de raconter l’histoire. Ne serait-ce que les corps, qui donnent beaucoup de possibilités. Ruth Iniesta est petite, Jérôme Boutillier est très grand. Le rapport physique est ici primordial. Je ne peux pas ignorer ce que les corps racontent d’eux-mêmes du rapport entre les personnages. Et on ne peut pas balayer du revers de la main les idées que les chanteurs se font des personnages. Les discussions sont très enrichissantes des deux côtés, même si j’essaie de les amener là où je veux. Et cela me semble la seule façon de faire de la bonne direction d’acteurs. Car ce sera à eux de défendre les options retenues sur scène, pas à moi. Ils doivent être suffisamment convaincus pour être crédibles.

Est-ce que cela ne pose pas de problèmes de gestion du temps de la production ?

Non. Je ne suis jamais en retard. Sauf problème technique. J’aime être prêt assez tôt, comme cela lors des scènes-orchestre je peux faire du détail avec les chanteurs. C’est d’autant plus important pour des prises de rôle, comme c’est le cas pour Ruth Iniesta et Jérôme Boutillier. Ce sont des rôles très lourds et longs, il faut vraiment qu’ils puissent doser leurs efforts pour arriver au bout. Je les accompagne dans ce sens. Ce n’est pas devant le public qu’il faut se retrouver à apprendre à gérer ces Everest. Il leur faut pouvoir faire suffisamment de filages pour intégrer l’ensemble du rôle dans le corps, et ne pas tout donner tout le temps. Tel ou tel moment doit être aménagé pour leur permettre de lever le pied. Dans certains ensembles, ils doivent se ménager, s’économiser, surtout sur une prise de rôle où ils ont tendance à vouloir tout faire à fond. Et sur ce genre de rôles extrêmement intenses (Athanaël dans le désert tombe, gratte le sol…), à certains moments il faut un peu « tricher » pour aller au bout des scènes, alors qu’au contraire à d’autres moments ils doivent vraiment tout donner pour que cela fonctionne. C’est sur le dosage de tout cela que je dois les aider.

Dans une autre perspective, je me demande quel rapport personnel vous entretenez avec les œuvres que vous montez. Y a-t-il des invariants qui reviennent souvent dans votre travail, plus ou moins consciemment, qui sont caractéristiques de votre personnalité?

Comme je fais à la fois les décors, les costumes, en effet, il existe des constantes assez inconscientes. Je m’en rends compte parfois en discutant avec mes assistants. J’ai un tropisme de couleurs, avec le rose de Schiaparelli : même dans un spectacle en noir et blanc il y en aura une touche. Ici il est dévolu à la robe de Thaïs. C’est peut-être moins évident que pour un metteur en scène de théâtre, mais chaque mise en scène, je crois, est un portrait en creux du metteur en scène. Il y a toujours quelque chose de très personnel dans mes mises en scène. Et je dirais même que j’y ajoute des effets personnels. J’ai plusieurs fois utilisés des rideaux de ma grand-mère pour faire des costumes, j’utilise ma collection personnelle d’accessoires sur les plateaux. Bien sûr, certaines œuvres font écho de façon beaucoup plus forte avec ma vie. Pour moi, c’est Hänsel et Gretel d’Humperdinck qui résonne le plus, et d’ailleurs cela a été assez difficile pour moi de le monter. C’est la mise en scène où j’ai mis le plus de choses de moi-même. Plus généralement le rapport à la religion est présent dans beaucoup de mes spectacles, ce qui a d’ailleurs le don d’irriter mes parents – je dois avoir de petits comptes à régler avec ça. Pour les gens qui me connaissent très bien, certains éléments sont assez flagrants.

Vous n’aurez l’occasion de jouer cette Thaïs que trois fois, ce qui est la norme actuelle dans beaucoup de maisons. Cela vous frustre-t-il ?

Ah, oui ! C’est très compliqué d’ailleurs pour les artistes. Quand j’ai monté Tancredi de Rossini, une œuvre rare, sur la quelle personne n’aurait beaucoup misé, nous avons joué aussi trois représentations devant des salles complètes, et nous avions une liste d’attente. Les artistes auraient voulu une quatrième représentation. Mais c’est financièrement impossible. Cela coûte trop d’argent à la maison.

Et s’il n’y a pas de coproduction, la mise en scène ne sera pas reprise ?

Non, ce n’est pas prévu pour le moment. Pour des prises de rôle, on ne peut pas trouver ses marques en seulement trois représentations. Mais bien sûr, c’est déjà très courageux pour une maison comme Saint-Étienne de monter une telle œuvre, qui plus est en intégrant les ballets. Mais on ne fait peut-être pas assez de coproductions. Je vais faire mes débuts bientôt aux États-Unis à Cincinnati avec Les Contes d’Hoffmann, il est hors de question pour eux de le monter seuls. Ils vont faire une coproduction avec quatre ou cinq maisons importantes des États-Unis. Peut-être cette œuvre de Massenet est-elle moins « bankable » que d’autres, mais je pense que cette production suscite de vraies attentes, notamment en raison de la version de la partition que nous proposons. Je ne suis pas certain que le public va encore accourir pour une énième Traviata. Mais une ouverture de saison avec une œuvre assez rare et excitante, cela peut très bien fonctionner.

Éric Huchet, au nom d’UNISSON, dans une récente interview, annonçait une saison 2024-25 « fantôme » au vu de la conjoncture économique restreinte en France. Apparemment la situation a été moins grave que prévu, mais la saison 25-26 pourrait être compliquée notamment pour les chanteurs français qui voient moins de contrats arriver. Qu’en est-il de votre point de vue ?

Je pense qu’il faut relativiser, car de plus en plus de contrats se font à la dernière minute, ce qui est un changement majeur. De mon côté, j’ai des contrats pour 2028, et très peu pour 2026. Et pour les chanteurs ce doit être la même chose. Une des données actuelles aussi est le nombre croissant de chanteurs. La concurrence est beaucoup plus rude qu’auparavant. Et le niveau a monté, ce qui accroît les difficultés. Et les chanteurs français s’exportent mal.

Peut-on dire ce que l’on pense dans ce métier ? J’ai été frappé dernièrement de voir le baryton espagnol Juan Jesús Rodríguez, l’un des meilleurs barytons Verdi du monde, refuser un prix du meilleur chanteur en Espagne pour protester notamment contre son manque d’engagements dans les grandes maisons (et le manque de soutien de ces maisons aux jeunes chanteurs espagnols, voir ici).

Oui, ça m’a frappé aussi. Le voir dans des distributions B, vu son niveau de baryton Verdi, c’est scandaleux. Il est impressionnant de le voir prendre la parole ainsi. Le milieu est un peu corseté, peu de gens disent ce qu’ils pensent. J’en fais partie cependant, je parle sans langue de bois, je dis ce que je pense. C’est incroyable qu’on en soit là, que la plupart des artistes se sentent contraints de se contrôler pour ne pas dire ce qu’ils pensent. On fait un métier honnêtement, on doit pouvoir en parler aussi honnêtement, quitte à dire des choses qui déplaisent. Je ne suis pas là pour dire sans cesse qu’on est « une grand famille », etc. La limite est de respecter les maisons qui nous font vivre. Il ne faut pas cracher dans la soupe, mais il faut rester honnête avec soi-même et avec les autres. À la fin, on sait qu’il y a un prix à payer pour cette honnêteté. On se coupe de beaucoup d’opportunités, et on se retrouve assez seul. On est loin d’une grande famille, on a peu de vrais amis dans le métier, très peu.

Merci beaucoup pour cette passionnante discussion, et bon courage pour mener cette production à bon port, Pierre-Emmanuel. Il vous reste quelques encablures avant la première du 15 novembre (les autres représentations se tenant les 17 et 19 novembre).

Merci à vous !

Le lecteur pourra retrouver ci-dessous deux films, une rencontre avec Pierre-Emmanuel rousseau, et un extrait de répétitions du début du premier acte, publiés par l’Opéra de Saint-Etienne:

Et voici le teaser:

Visuels : portrait PE Rousseau : © Nicholas Efimtsev ; décor 1 : © Achille Jourdain ; répétitions : © Cyrille Cauvet – Opéra de Saint-Étienne

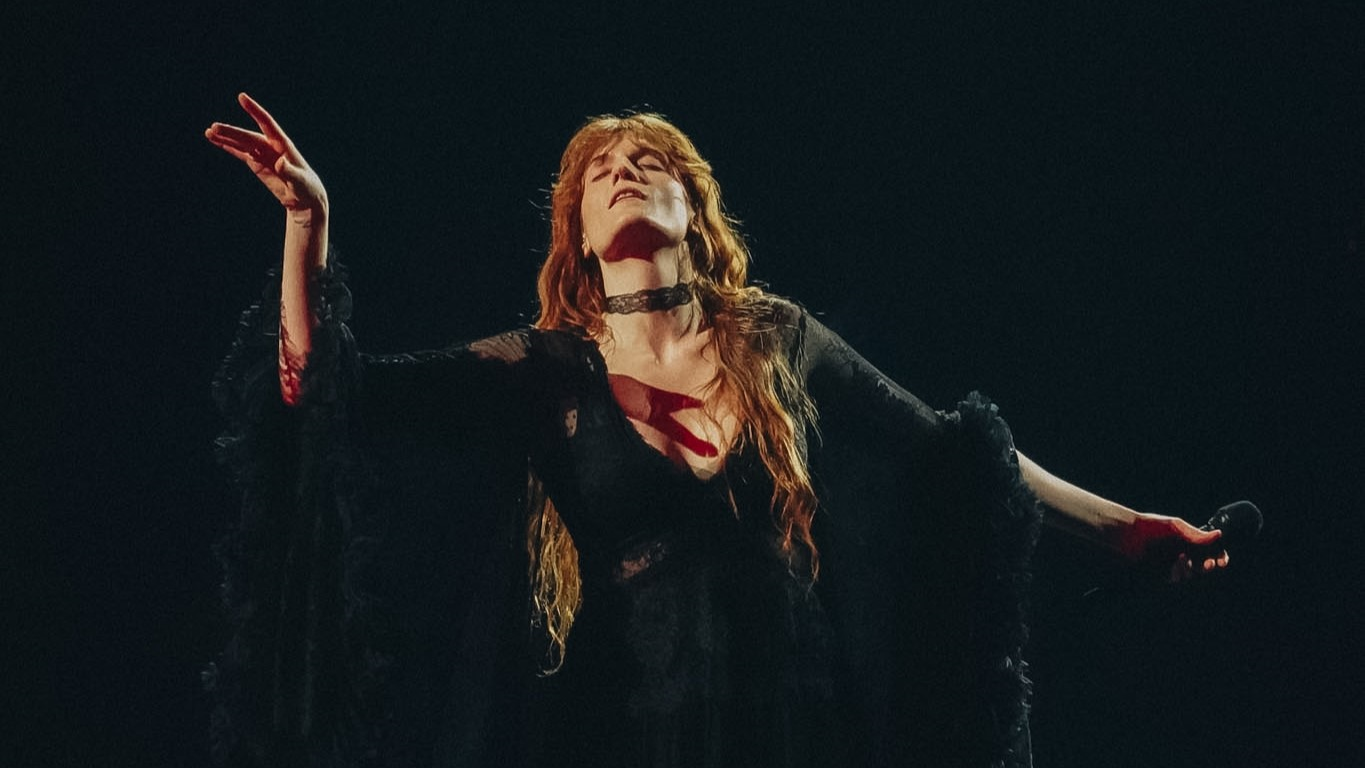

Florence + The Machine, la procession de la maturité à l’Accor Arena de Paris

par Yves et Mélodie Braka25.02.2026

→ Lire l’article

Elle compose la musique du film Gourou, rencontre avec Chloé Thévenin

par Amélie Blaustein Niddam et Yaël Hirsch24.02.2026

→ Lire l’article