Nino Rota (et Labiche) pétillent à l’Opéra de Liège

par Paul Fourier27.11.2025

Avant de devenir le compositeur de sublimes musiques de films, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, Nino Rota s’était précocement essayé à l’opéra. L’œuvre est légère, mais le spectacle réussi car la mise en scène, la distribution et la direction s’accordent à l’action trépidante issue du vaudeville d’Eugène Labiche.

Nino Rota fut l’un des plus géniaux compositeurs de musiques de films du XXe siècle.Il a travaillé avec Fellini, Copolla, Visconti… et il est indiscutable que, sans lui, il aurait manqué une composante aux chefs-d’œuvre que sont 8 et demi, Le guépard ou Le parrain.

On sait moins que, dès 1926 (avec Il principe porcaro) et jusque dans les années 70, Rota s’est également essayé à l’art lyrique, qu’il a aussi été l’auteur de concertos, de symphonies, de musique de chambre, etc.

Sa prolifique carrière de compositeur de films a débuté en 1933 – il avait alors 22 ans. Puis, ce sera sa rencontre avec Fellini – dont il va devenir un complice privilégié – qui va sceller une collaboration sur la durée, collaboration qui se concrétisera dans I Vitelloni, La strada, Il bidone, Les nuits de Cabiria, La dolce vita, Huit et demi, Juliette des esprits, Satiricon, Amarcord, Casanova, Prova d’orchestra.

Il accompagnera les plus grands, Comencini, Verneuil, Vidor, Visconti (Rocco et ses frères, Le Guépard), Clément (Plein soleil), Bolognini, De Sica, Zeffirelli (La mégère apprivoisée, Roméo et Juliette), Coppola (Le parrain)…

Alors, bien sûr, au regard des mélodies entêtantes de ces films, Le chapeau de paille de Florence apparaît comme une œuvre légère, une œuvre dans lequel Rota s’inscrit dans la continuation de l’opera buffa traditionnel du XIXe siècle (l’on pense à Rossini, Donizetti et Verdi) et non dans les évolutions parfois radicales qui ont marqué le XXe siècle. Il disait que sa musique est faite « d’un peu de nostalgie, de beaucoup d’optimisme et d’humour », sans peur d’être « mélodique et accessible ». C’est Riccardo Muti, un chef d’orchestre que Rota a formé, qui, à partir de 1994, va entreprendre de réhabiliter cette musique qui avait tendance à être méprisée.

Pour autant, en optant pour la fameuse pièce de Labiche, chef d’œuvre d’absurdité à la mécanique implacable, le compositeur n’a pas nécessairement choisi la facilité, car le vaudeville – et singulièrement celui-là – exige une rythmique redoutable et l’on peut témoigner que bien de « grands » metteurs en scène de théâtre s’y sont cassé les dents… Pourtant, Rota est parvenu à faire concorder sa musique – et le livret qu’il a écrit avec sa mère – à cette aventure échevelée de noces contrariées.

Qui dit Vaudeville dit mise en scène périlleuse et portes qui claquent…

L’on a dit que la plus grande difficulté pour faire briller Labiche repose dans les mains du metteur en scène., et ce, car ce sommet d’absurdité donne à voir les péripéties de personnages pratiquement tous « au bord de la crise de nerfs ».

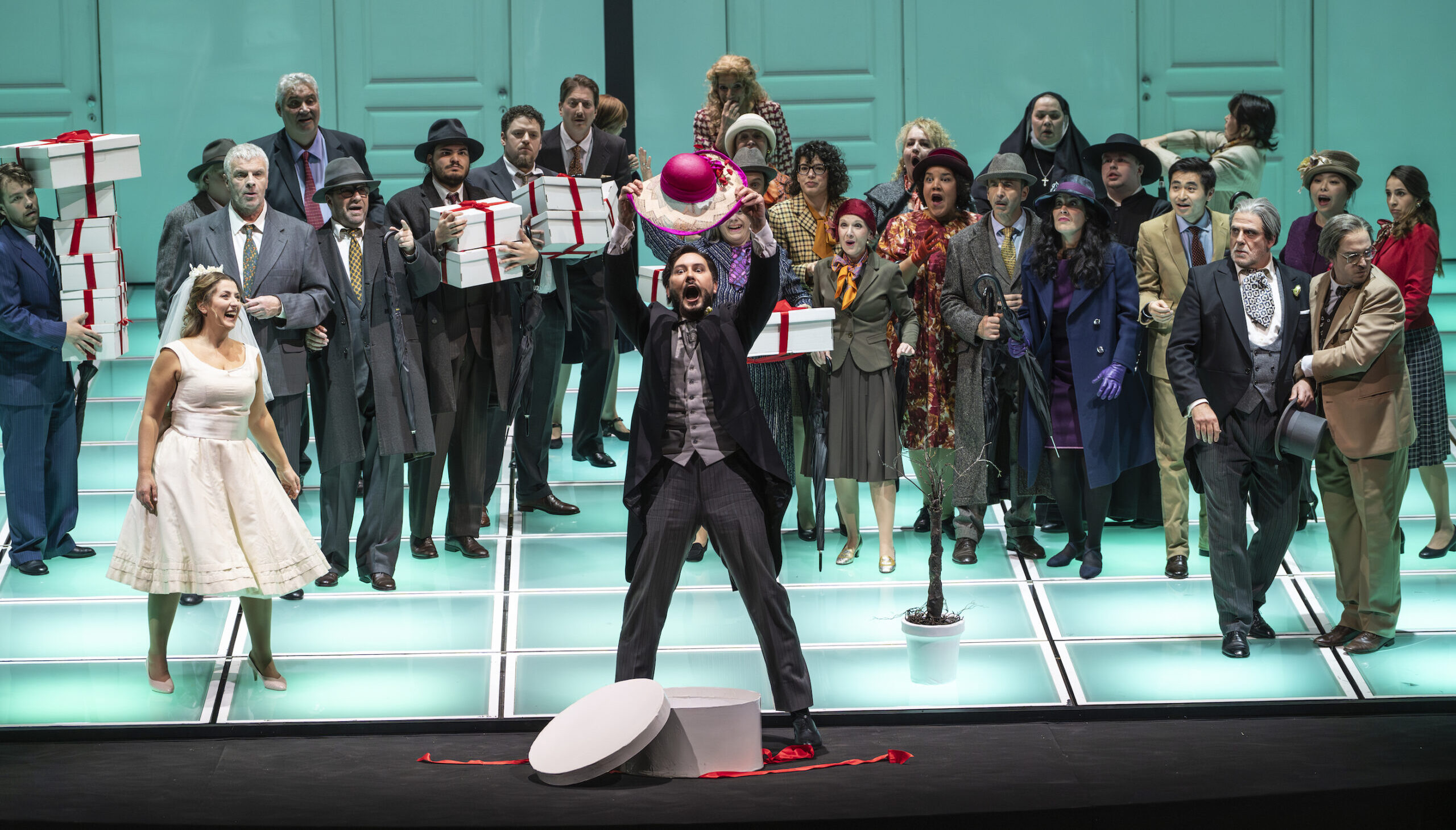

Fadinard, un homme prêt se marier, se retrouve entraîné dans Paris avec toute sa noce à la recherche d’un chapeau de paille ; un chapeau de paille appartenant à une femme infidèle, mariée à un mari très jaloux ; un chapeau de paille dont le cheval de Fadinard a fait son déjeuner…

Damiano Michieletto remplit le contrat haut la main. D’abord, parce sa multitude de portes, ses murs amovibles blancs qui ne sont pas loin de figurer un labyrinthe – au moins mental -, s’accordent idéalement avec l’idée simple qui associe vaudeville et « portes qui claquent ». Ce même décor exprime l’absurdité par sa conception pentue qui, au moindre mouvement des protagonistes, donne une apparence d’escalade.

Et quelle riche idée que de faire trimbaler aux personnages un petit arbre qui résiste aux aventures échevelées, mais qui y laisse progressivement tout son feuillage ! Quant à la direction des acteurs-chanteurs, parfaitement à l’aise dans l’exercice, elle est au cordeau et correspond là aussi, à la dynamique même du vaudeville.

Le chef Leonardo Sini parvient tout autant à donner toute la légèreté requise à la musique trépidante de Nino Rota, tout en réussissant aussi, à trouver le ton juste pour les quelques moments plus « sérieux » Et l’orchestre comme le chœur (direction : Denis Segond) de l’Opéra Royal de Wallonie – épousent la cavalcade dans cette folie absurde.

Enfin, c’est une brillante équipe de chanteurs qui donnent corps aux personnages virevoltants de ce Chapeau de paille, à commencer par le Fadinard à la filiation rossinienne et aux aigus tenus de Ruzil Gatin.

L’Élena de Maria Grazia Schiavo, de sa voix légère et mélodieuse, avec ses jolies demi-teintes, apporte la touche de féminité naïve de ce mariage contrarié ; une féminité bien différente et moins excessive que celles des excellentes Elena Galitskaya (Anaide, « la femme au chapeau »), Josy Santos (La baronesse de Champigny) et Elisa Verzier (la modiste).

Les hommes ne sont pas à la fête non plus, car au père de marié, ce Nonancourt « revêchement drôle » de Pietro Spagnoli qui veut tout annuler à tout moment s’accorde l’oncle dépassé par les évènements de Didier Pieri. Marcello Rosiello est désopilant en mari jaloux, quant à Rodion Pogossov en Emilio, il nous offre un convaincant personnage de militaire brutal qui envoie tout valser.

Alors, dira-t-on, ce Chapeau de paille de Florence n’était sûrement encore que l’œuvre d’un compositeur, un papillon non encore complètement sorti de sa chrysalide, qui, à la fin de la guerre, avec ses meurtrissures, avait décidé d’amuser son public. Cela appelait en tous cas une nouvelle reconnaissance, si tant est que l’équipe réunie savait s’engouffrer dans l’esprit de ce vaudeville chantant.

Après la création du spectacle au Teatro Carlo Felice de Gênes, c’est donc là, une excellente idée que cette reprise dans une saison, rappelons-le, particulièrement variée par l’Opéra de Liège.

Visuels : © J.Berger / ORW Liège

Une « Lucia di Lammermoor » ambitieuse, partiellement réussie à l’opéra de Rennes

par Philippe Manoli11.02.2026

→ Lire l’article

« I Masnadieri » de Verdi servi par un quatuor de rêve à Marseille

par Paul Fourier09.02.2026

→ Lire l’article