Munich : le retour de « Pénélope », l’unique opéra de Gabriel Fauré, dans une mise en scène peu valorisante

par Helene Adam24.07.2025

Merci à l’opéra de Munich d’avoir assuré, lors de cette saison, les « retours » sur scène de deux œuvres du vingtième siècle fort peu jouées, Pénélope de Gabriel Fauré d’une part, Die Liebe der Danae de Richard Strauss d’autre part. Pénélope, œuvre splendide où la lenteur et l’intériorisation sont portées au paroxysme, souffre du parti pris d’une mise en scène brillante, mais qui accentue encore cet immobilisme quitte à frôler l’ennui. Dommage, l’œuvre est musicalement plus innovante que sa réputation !

Fauré et l’art lyrique

Gabriel Fauré avait soixante-huit ans quand il composa ce premier et unique véritable opéra (appelé poème lyrique par ses propres soins) après la composition d’une musique de scène pour la pièce Prométhée créée en 1900 aux Arènes de Bézier, soit plus de dix ans auparavant. C’est la rencontre de Fauré avec la soprano dramatique Lucienne Bréval qui décida le compositeur à réaliser cet unique opéra. Elle lui présenta en effet celui qui écrivit le livret, René Fauchois, alors jeune dramaturge.

Au départ, le librettiste imagine construire un ambitieux « grand opéra » en cinq actes avec ballet, selon la configuration classique des œuvres françaises du dix-neuvième siècle. Mais finalement, à la demande du compositeur lui-même, il réduira ses ambitions à trois actes, supprimant toutes les scènes où apparaissait le fils d’Ulysse, Télémaque, et en concentrant le propos sur les (longues) retrouvailles entre Ulysse et Pénélope.

Notons que Lucienne Bréval s’illustra également, dans la création de la Montagne noire d’Augusta Holmès (1895), cette magnifique partition « oubliée » qu’on a pu voir récemment à Dortmund et dans quelques autres œuvres « rares » de la même époque comme Salammbö d’Ernest Reyer (1899) et l’Étranger de Vincent d’Indy (1903).

Donné en 1913 pour trois représentations seulement à l’Opéra de Monte-Carlo, Pénélope ne rencontre pas de vrai succès immédiat et reste dans l’ombre durant des décennies. En interprétant le rôle-titre en 1956 au Théâtre des Champs-Élysées, Régine Crespin lui redonne une belle visibilité, mais il faut attendre encore quelques décennies avant de voir se succéder plusieurs séries de représentations plus régulières, dont cette « Première » à l’Opéra de Munich qui n’avait jamais encore monté cette œuvre et lui fait les honneurs de son festival d’été 2025, audace largement saluée par la presse allemande.

Si la composition musicale est très séduisante et s’accorde bien à un livret qui comporte beaucoup de poésie, l’absence de véritable action tout comme de grands airs emblématiques, peut rendre difficile l’approche d’un public non averti. Mais, dans la même veine, Tristan et Isolde de Richard Wagner ou Pelléas et Mélisande de Debussy, deux œuvres rêveuses et poétiques, auxquelles on songe en découvrant Pénélope, font partie des opéras très souvent joués sur toutes les scènes et même très recherchés. Et l’on ne peut que recommander de voir et d’entendre ce Pénélope en saluant l’audace de la programmation de l’opéra de Munich.

Le parti pris contemplatif

L’unique opéra de Fauré est basé sur les souvenirs des uns et des autres, vingt ans après le départ d’Ulysse pour Troie, son retour inopiné, alors que la guerre est terminée depuis dix ans et que plus personne – sauf Pénélope – ne l’attend. On y voit se déployer les intrigues de cour, les ruses et ambitions des uns et des autres, tandis que Pénélope et Ulysse sont encore séparés, lui, ayant décidé de ne pas dévoiler son identité, elle rêvant toujours du retour auquel elle croit fermement. La concentration des faits sur cette période comporte peu de dialogues directs puisque l’un et l’autre ne se retrouvent réellement qu’à l’issue de l’épreuve de l’arc.

C’est donc en quelque sorte un opéra des « pensées » qui doit être chanté par des artistes lyriques dramatiques puissants capables de traduire de manière intimiste presque chambriste leurs états d’âme. En effet il faut « passer » un orchestre très luxuriant et dont la partition est passionnante tout en étant volontairement au service de la voix. Une sorte de paradoxe qui conduit à devoir choisir des interprètes capables d’exprimer l’intériorité de leurs personnages tout en brillant vocalement dans les moments climax.

L’écriture de Fauré en forme de poème lyrique (terme qu’il revendique) indique que la voix mène l’orchestre et non l’inverse. D’où l’absolue nécessité d’avoir des interprètes capables de dominer en permanence les déferlements instrumentaux tout en exprimant sensualité, doute, peines, rêveries, passions…

La voix doit mener le jeu

Et de ce point de vue, on regrettera, tout en saluant la beauté sonore de l’orchestre dirigé par Susanna Mälkki, que ce dernier les couvre assez souvent (sans les rendre inaudibles, mais en les faisant passer au second plan alors qu’ils devraient dominer). Dans une interview donnée à BR Klassik, Susanna Mälkki donne d’ailleurs sa propre analyse de l’écriture musicale de Fauré en ces termes « Fauré a écrit de magnifiques mélodies dans cet opéra, pas forcément beaucoup d’airs. Surtout pour Pénélope et Ulysse, il a créé des lignes vocales qui s’élèvent au-dessus de l’orchestre comme deux aigles. Il n’y a aucun doute : Fauré était un expert de la voix, et il savait exactement comment façonner des histoires et des émotions à partir de textes. » que nous partageons totalement.

À la tête de l’orchestre de l’opéra de Bavière, la cheffe se montre comme à son habitude, très brillante pour valoriser cette œuvre musicalement aux accents et inflexions d’une grande richesse harmonique. Malheureusement cette fougue de la fosse se fait parfois au détriment de la scène, les chanteurs étant assez régulièrement relativisés dans leurs rôles et desservis par des postures immobiles.

Et malgré l’acoustique très favorable de la belle salle du Prinzregenttheater, valorisée d’ailleurs par les décors en petites boites de Raimund Orfeo Vogt, les voix ne dominent que rarement le plateau. On le regrette, car, quand c’est le cas, justice est vraiment rendue à Fauré. On citera notamment ce magnifique final où les chœurs célèbrent le triomphe de la vérité et la victoire d’Ulysse sur ses prétendants tout comme ses retrouvailles réelles avec Pénélope qui termine la soirée en apothéose sur cette note optimiste à l’instrumentation presque euphorique que Fauré a prévue pour signifier une fin résolument heureuse.

Une mise en scène complexe trop erratique

Comment exprimer sur scène ce déroulement de près de trois heures de musique quand il se passe aussi peu d’actions réelles et que l’essentiel est suggéré ? Le parti pris d’Andrea Breth est résolument original et la metteuse en scène a travaillé en profondeur son sujet, mais en première vision, le résultat est trop complexe pour être réellement convaincant.

Certes, tout le monde connait ce pilier de la littérature légendaire méditerranéenne qu’est l’Odyssée, le récit du voyage forcé d’Ulysse. Comme Monteverdi dans « le retour d’Ulysse dans sa patrie », Fauré s’empare de la fin du voyage quand Ulysse débarque incognito, déguisé en vieux mendiant (précaution élémentaire pour un roi que l’on croit mort depuis longtemps) et va éprouver sa femme (est-elle dupe d’ailleurs ?) qui a remarquablement résisté à l’épreuve terrible du temps et aux multiples tentations de refaire sa vie, et surtout les « prétendants », ces guerriers avides de gloire et qui voudraient chacun usurper le trône vaquant pour son propre compte.

Pénélope est contemplative et obstinée. Elle tisse le jour et défait son ouvrage la nuit pour que son travail dure le plus longtemps possible. Tant qu’il ne sera pas entièrement tissé, aucun prétendant n’aura sa main. Elle croit donc fermement au retour d’Ulysse et surtout n’envisage pas sa vie avec un autre que son héros. Côté femmes, outre Pénélope, Fauré met en scène la nourrice d’Ulysse, Euryclée, qui sera la première à le reconnaitre grâce à une cicatrice sur sa jambe, et les cinq servantes qui entourent Pénélope, et discourent un peu à la manière dont Strauss met en scène l’entourage d’Elektra au début de son opéra qui, créé en 1909, est contemporain du poème de Fauré (1913).

Côté hommes, outre Ulysse, la symétrie est parfaite : un berger qu’on situera comme la nourrice, du « bon » côté, et les cinq prétendants, chacun avec ses propres sentiments et ambitions qui aboutiront à leur anéantissement.

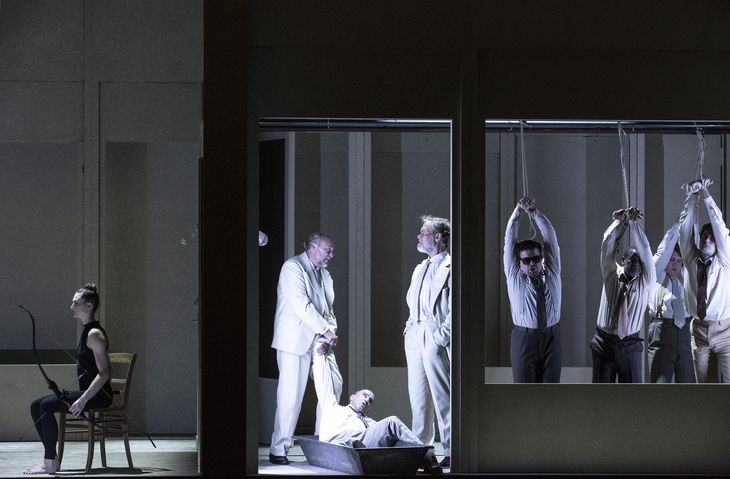

Breth joue d’entrée de jeu et tout au long de la scénographie, sur cette vision-miroir entre les cinq femmes et les cinq hommes, similaires dans leurs rôles et leurs allures respectives et qui apparaissent successivement dans les diverses alvéoles qui défilent lentement de droite à gauche représentant le très lent mouvement du temps et de l’attente.

La nourrice de son côté, le berger du sien, sont entourés de leurs propres symboles, et passent d’un état actif lors de leurs interventions musicales, à un état statufié entre deux scènes, comme les statues fidèles de la vérité qui finira par triompher.

Et comme Breth veut d’abord et avant tout souligner la pesanteur du temps qui passe, Ulysse apparait doté d’un double (acteur) à différents âges de sa vie, y compris l’enfance et l’extrême vieillesse, tout comme Pénélope. Et c’est sans doute dans ce procédé déjà souvent utilisé à l’opéra, que l’on se perd un peu dans les intentions de l’auteur. Choisir d’accentuer volontairement le caractère contemplatif de l’œuvre et d’en souligner pesamment tous les aspects n’est pas le plus judicieux pour lui rendre justice.

Trop de symboles tue le sens même des symboles et rend le propos confus, voire trivial. L’on sait – et c’est logique dans le récit mythologique- qu’Ulysse devra tuer les prétendants après l’épreuve de l’arc (très brillamment représenté dans la production de Breth). Ce n’était pas forcément indispensable de montrer d’abord longuement la chambre froide d’un équarisseur avec ses carcasses suspendues, avant de calquer en quelque sorte la scène avec les malheureux vaincus pendus par les poignets.

Ce que Breth réussit bien par contre, c’est l’illustration de la magnifique ouverture de Fauré, en offrant une scène dépouillée, avant l’arrivée des cases alignées et défilant, juste occupée par des statues antiques toutes mutilées, anonymes, usées par le temps, où apparaissent Ulysse et Pénélope comme des fantômes de leur propre histoire millénaire.

De la même manière Breth conclut brillamment la représentation quand la foule des chœurs marche vers Ulysse pour le fêter envahissant tout l’espace et lui rendant la vie. En permanence le jeu des lumières (d’Alexander Coppelman), éclairant telle ou telle case pour souligner l’importance de la scène qui s’y déroule, et des costumes (de Ursula Renzenbrinck), tous en noir ou en blanc, donne à l’ensemble cette allure des tragédies grecques telles qu’elles se déroulaient dans les théâtres de l’antiquité, où les « bons » et les « méchants » étaient ainsi représentés dans l’imaginaire populaire.

Mais l’ensemble ne crée pas la dynamique dramatique que l’on attend et qui est bien présente dans la musique quasi-hypnotique de Fauré, ce qui prive le spectateur d’une grande partie de ses émotions devant la tragédie. Breth impose en effet un jeu figé, limite statufié, à ses héros, leur interdisant de fait une interaction qui leur permettrait d’incarner sérieusement leurs personnages. Et l’on a souvent l’impression que chacun a pour mission d’être une pièce d’un grand puzzle qui se déplace lentement. Cela ne facilite pas le chant.

Une distribution honnête, mais avec quelques insuffisances

Si orchestre et chœurs brillent de mille feux dans cette écriture musicale complexe et variée, il n’en est pas tout à fait de même pour les valeureux solistes de ces rôles difficiles qui ne leur conviennent que partiellement.

La partition de Pénélope est écrite pour une soprano dramatique, ce qui signifie que l’interprète doit posséder de brillants aigus, tout en assurant une voix puissante dans le medium et le grave, souvent sollicités alors que l’orchestre donne du volume. Le choix de la mezzo Victoria Karkacheva se révèle adéquat de ce point de vue puisqu’à l’instar d’une autre Pénélope accomplie, également mezzo, Anna-Catherina Antonacci, elle possède une solide assise dans le grave tout en donnant des aigus lumineux, jamais criés, parfaitement maitrisés et sans aucune rupture de registre. Son timbre est magnifique et son chant rayonnant et profondément touchant. Elle traduit très bien les pensées de notre Pénélope, le plus souvent en position immobile, voire prostrée, celle imposée par la production, et c’est l’expressivité de sa voix qui assure une incarnation sensible et intelligente. Le problème commence avec la maitrise de la prosodie française qui lui fait défaut et rend souvent incompréhensible ses propos, d’autant plus qu’elle « savonne » tout particulièrement les consonnes ce qui dans le français lyrique est très problématique (notons qu’elle n’est pas la seule à avoir ce défaut…).

Plus problématique est l’Ulysse de Brandon Jovanovich, très inégal sur l’ensemble de la prestation, avec de beaux moments dans la première partie puis en réelle difficulté vocale pour le dernier acte, celui où il a les parties les plus héroïques et souvent à la peine dans les aigus « spinto ». Son français est meilleur quoique perfectible et il incarne scéniquement relativement bien, cet Ulysse qui ruse pour s’imposer tout en se remémorant ses aventures diverses. Ce n’est pas la première fois que nous trouvons le ténor américain en difficulté vocale et nous tenons à préciser qu’il souffre de maladies qui le handicape sérieusement ces dernières années.

Il a été, malgré ses difficultés, très applaudi, le public de Munich se montrant toujours généreux pour les artistes authentiques et sincères, fidèles de sa scène, dont il fait partie sans aucun doute. On regrettera là encore que Breth ne lui ait pas facilité la tâche, lui qui est généralement un excellent acteur sur scène, en lui confiant l’interprétation d’un Ulysse usé jusqu’à la corde qui semble ne guère croire à son retour et à son futur triomphe.

Le grand nombre de rôles secondaires qui évoluent autour des protagonistes principaux, permet à chacun de montrer son talent dans quelques répliques. Parmi eux se détachent incontestablement la belle et mystérieuse Euryclée de Rinat Shaham, l’Alkandre de Martina Myskohlid, l’Eumée de Thomas Mole et surtout l’Antinoüs du ténor guyanais Loïc Félix qui rappelle, par sa voix claire et sa prosodie impeccable, quel est le style du chant français requis par la belle partition de Fauré. Si l’ensemble des seconds rôles est comme à l’habitude de bonne tenue, on regrette franchement que la prosodie française ne soit pas davantage respectée à l’exception de Loïc Félix, très remarqué par le public d’ailleurs.

Le public de Munich accueille très favorablement et avec un bel enthousiasme cette œuvre, probablement inconnue pour beaucoup. Les limites de la mise en scène comme de la distribution n’empêchent pas la découverte heureuse et utile d’un opéra original et qu’il fallait réhabiliter. C’est chose faite !

Pene Pati éblouit dans une production de Werther en demi-teinte à l’Opéra-Comique

par Philippe Manoli29.01.2026

→ Lire l’article

Entretien avec la soprano Claire de Monteil : la passion de chanter !

par Helene Adam27.01.2026

→ Lire l’article