L’impressionnant « Elias » de Mendelssohn vu par Bieito à l’opéra de Lyon : la violence du Prophète aux ailes d’ange

par Helene Adam18.12.2023

Tandis que Raphaël Pichon proposait l’oratorio de Mendelssohn en version concert à la Philharmonie de Paris, l’Opéra de Lyon se lançait dans la reprise d’une audacieuse mise en scène de Calixto Bieito, qui donne une lecture terrifiante du récit biblique, valorisant la force du texte. Un spectacle haut en couleurs porté par un chœur sublime et l’interprète fascinant du rôle-titre, le baryton Derek Welton.

L’interprétation passionnée de Bieito

Elias serait-il l’opéra que Mendelssohn n’a jamais composé ? On peut raisonnablement se poser la question tant l’intensité dramatique, en partie révélée par la mise en scène de Calixto Bieito, en fait beaucoup plus qu’un oratorio. L’œuvre méritait ce traitement théâtral et nous regardons différemment cette histoire de prophète à l’influence déterminante pour faire basculer le peuple d’une religion à l’autre. Nous sommes dans l’Ancien Testament, au Livre des Rois, donc bien avant le prophète Jésus que les chrétiens adopteront comme leur Dieu. Mais nous sommes déjà dans l’affirmation du monothéisme, celle du sauveur suprême unique et bien des épisodes ont été repris plus tard dans les Évangiles. Elias (Elie) est un prophète qui accomplit des miracles telles les soudaines pluies tant attendues par un peuple affamé soumis à la rigueur d’une sécheresse implacable ou la résurrection de l’enfant d’une veuve éplorée. Mais c’est aussi un homme, qui doute soudain face à l’adversité, et voudrait que ses souffrances s’arrêtent tout comme l’on prête à Jésus supplicié sur la Croix le fameux « Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?».

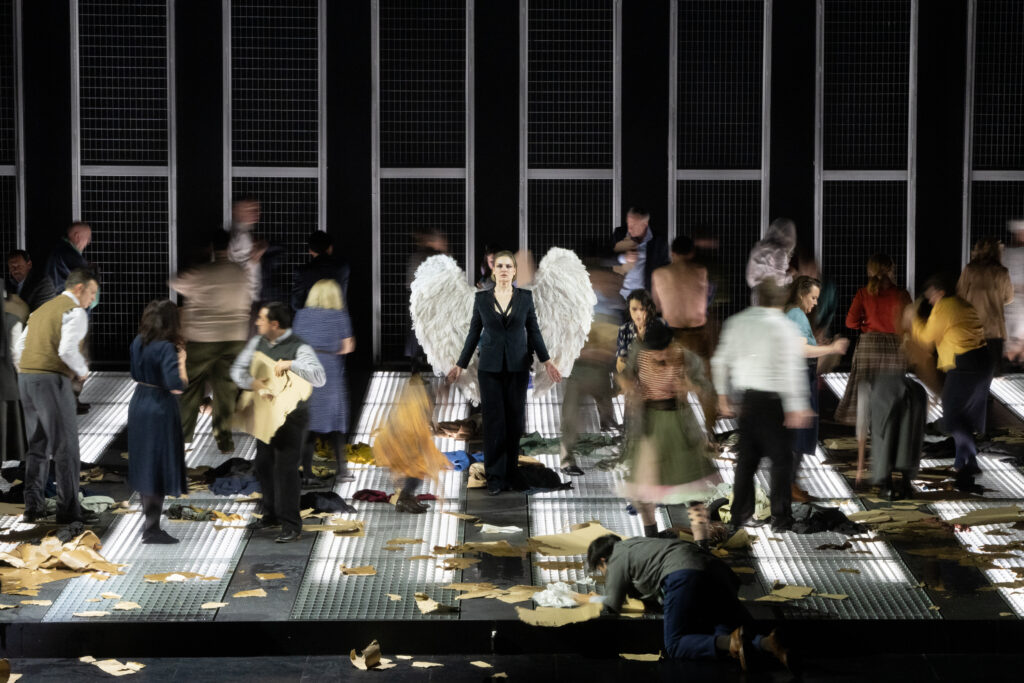

La figure du Prophète doit avoir une dimension surnaturelle, être portée par sa mission divine, mais aussi une dimension humaine plus prosaïque. Mendelssohn l’imagine « vrai prophète, comme il nous en faudrait un de nos jours, puissant, fervent, mais aussi volontiers coléreux et ombrageux, opposé au ramassis de courtisans et de canailles et à presque tout le reste, et cependant soutenu par les ailes des anges ».

Calixto Bieito, qui avait déjà mis en scène le Requiem de Verdi, les Vêpres de la Vierge de Monteverdi, la Passion selon Saint-Jean de Bach ou la Résurrection de Haendel, a créé cette production – saluée – d’Elias au Theater an der Wien en 2019. Il s’est attaché à rendre toute la spiritualité de l’œuvre – dont les textes ne permettent pas une intrigue théâtrale classique – tout en faisant « jaillir des images ». Le metteur en scène catalan précise d’ailleurs, dans le cadre d’un entretien avec Bettina Auer, qu’il « apprécie beaucoup de ne pas être lié à une intrigue rigoureuse ».

Ses détracteurs feront sans doute remarquer que l’un des enfants terribles de la mise en scène moderne, sait souvent s’en détacher, mais en l’espèce, pour cet oratorio, nous ne bouderons pas notre plaisir : son travail est remarquable et emporte le spectateur durant plus de deux heures, sans entracte, dans un monde où les ravages de la misère et de la crédulité conduisent une foule, où sont représentés quelques archétypes du genre humain, à adorer puis à brûler ses idoles.

Selon Calixto Bieito, Elias « ne raconte pas seulement un épisode biblique, il montre aussi la brutalité et la violence que des motivations religieuses peuvent faire jaillir ». Mendelssohn voyait-il dans ce portrait d’un héros déchiré, son propre écartèlement spirituel entre les origines juives de son grand-père rabbin et celles de son père luthérien convaincu ?

La sombre violence du récit biblique

Car tout commence par une véritable épreuve de force entre le peuple d’Israël, converti au culte de Baal, par l’étrangère (La Reine) que le roi Achab a épousée, et le Prophète, révolté par cette trahison qui a conduit le bras vengeur de dieu à les priver d’eau. Elias a donc pour mission de démontrer, miracles à l’appui, la supériorité du culte du Dieu (d’Abraham, d’Isaac et de Jacob selon la Bible) sur les superstitions de Baal.

Pour symboliser cette apostasie du peuple, Bieito fait apparaitre sur la scène, alors nue et sombre, qui s’éclaire peu à peu, une église en carton qui sera détruite tandis que les protagonistes, vêtus de costumes ordinaires (d’Ingo Krügler) mais représentant une panoplie de catégories sociales (le pêcheur, le paysan, la nonne, l’homme en habit, la fille de joie, le séraphin kleptomane), gardent par-devers eux, un morceau du temple dont ils se serviront à plusieurs reprises au cours de la représentation.

Les décors de Rebecca Ringst ont le mérite de la simplicité et de l’efficacité : pas d’accessoires, juste de grandes poutres métalliques à claire-voie, horizontales et verticales, dont une partie s’abaissera sur la foule après l’avoir menacée dans un mouvement de va-et-vient très pianistique. S’y ajoutent un beau jeu de lumière (Michaël Bauer) valorisant les clairs-obscurs alternant avec de grands éclairages soudains, une vidéo (Sarah Deredinger) représentant le visage torturé du Prophète lors de la grande scène du doute puis la tête du corbeau (qui nourrissait Elie matin et soir selon la Bible), la fumée et d’odeur de l’encens (réelles), l’eau divine qui tombe enfin en cascades rafraichissantes et le briquet qu’Elie tiendra à la main pour symboliser son ascension dans un « char tiré par des chevaux de feu ».

Les Chœurs, le héros de l’œuvre

L’une des grandes qualités de la scénographie est cette présence quasi permanente de l’ensemble des chanteurs, et cette valorisation puissante du chœur qui n’est pas seulement une « foule » ou un « narrateur », mais un acteur à part entière, voire l’acteur principal. Dans un décor très dépouillé de tout accessoire, les membres du chœur ne restent jamais immobiles, mais opèrent en permanence un mouvement fort bien chorégraphié, chantant en dépeçant la chapelle en carton, en brandissant ses morceaux, en frappant le sol avec rage, en s’agenouillant avec respect, en s’allongeant de crainte, en s’aspergeant joyeusement de l’eau enfin tombée du ciel comme une rédemption, en s’abritant derrière les grilles laissant seul le Prophète face à son destin lors de la dernière scène. Ce travail admirable des chœurs est servi par une phalange de grande qualité, sopranos, ténors, altos, basses, qui forment l’ossature de l’oratorio comme de la scénographie. Et leurs airs sont variés, sollicitant parfois uniquement tout ou partie des sopranos, ou des altos, en quatuor ou trio, en récitatif ou en arias.

Derek Welton, un immense interprète

Les solistes s’intègrent au chœur et s’en séparent sporadiquement pour dialoguer avec le prophète avant de se fondre à nouveau dans la masse. Ils en sont partie prenante, sont habillés dans le même style et ne se distinguent que pour de courtes interventions.

Ce qui renforce encore la solitude et le caractère hors du commun, du prophète, d’abord opposé au peuple, puis leader et exécuteur – il assassine lui-même les prêtres de Baal – avant d’être saisi de doutes, plongé dans une grave dépression suicidaire et enfin, élevé au rang d’élu de Dieu pour l’éternité. Il faut un artiste exceptionnel pour incarner Elias, surtout dans cette mise en scène qui renforce son individualisation face à la foule. Il faut qu’il chante plus fort que chacun des autres solistes, qu’il soit plus grand, plus impressionnant, qu’il paraisse immortel tout en étant humain.

Christian Gerhaher avait créé le rôle dans cette mise en scène à Vienne. À l’Opéra de Lyon, c’est le baryton australien Derek Welton qui incarne brillamment le Prophète. Il avait été un Amfortas remarqué l’été dernier dans la nouvelle mise en scène de Parsifal au Festival de Bayreuth et le sera à nouveau l’été prochain. Il confirme ici un très impressionnant talent de chanteur-comédien, campant un personnage charismatique, très haute silhouette et voix puissante, timbre sonore et onctueux tout à la fois, technique superlative lui permettant d’oser les aigus flamboyants comme les graves soutenus, les nuances et les couleurs, et d’être à la fois autoritaire et coléreux dans son « Rufet lauter » et désespéré et suppliant dans son « Es ist genug ». Il domine le plateau vocal conformément à son rôle, toujours en contrepoint par rapport au reste des solistes et au chœur.

Une belle équipe de solistes

Nous avons dit tout le bien qu’il fallait penser du chœur de l’Opéra de Lyon. Les solistes sont également remarquables à commencer par la Reine (die Königin) impressionnante de la mezzo-soprano Beth Taylor, à la voix sombre riche en harmoniques, souple et colorée, dont le « Warum darf es weissager in Name der Konig » (de quel droit prophétise-t-il au nom du Seigneur) est fantastique.

Nous avons beaucoup apprécié également la très belle veuve (die Witwe) de la soprano Tamara Banješević dont la présence magnétique et le timbre tout à la fois velouté et percutant font merveille dans la scène de la résurrection de l’enfant. La mise en scène montre l’ange comme l’ombre portée, gardien du Prophète et il se trouve souvent juste derrière lui, ne montrant que ses ailes blanches protectrices, dans un tableau remarquable de sens et visuellement très beau. C’est la mezzo-soprano estonienne Kai Rüütel-Pajula qui en est l’interprète, beau timbre fruité, élégance racée sur scène, mais incarnation d’un ange souvent menaçant qui distribue des baisers de mort et ne représente pas l’espoir, mais la peur.

Certains solistes sont issus du Lyon Opéra Studio et chantent donc chez eux. C’est le cas du ténor Robert Lewis, qui chante le serviteur du Prophète, Ovadyah, et n’a pas paru toujours très à l’aise avec sa partie et ce, dès le « déchirez vos cœurs » un peu tremblotant, du charmant Séraphin de Giulia Scopelliti, et des rôles très bien tenus de Celui Qui Est Perdu de Pete Thanapat et de Celle Qui Attend de Thandiswa Mpongwana. Le ténor Yannick Berne campe un très bel Achab, juste ce qu’il faut de royal dans sa hargne contre Elias qui « trouble Israël ». Et l’on note agréablement les prestations de Celui Qui Cherche par Tigran Guiragosyan et de Celui Qui Implore par Kwang Soun Kim, petits rôles qui montrent de vraies qualités de comédiens comme de chanteurs.

Quant au petit garçon en chemise d’hôpital de Martin Falque il est plus émouvant qu’il ne chante vraiment juste, mais on lui pardonnera sans problème.

Soulignons également une très belle diction de l’ensemble des chanteurs, dans un allemand impeccable, parfaitement compréhensible et qui sonne bien.

La baguette efficace de Constantin Trinks

L’interaction entre les solistes et les chœurs se double d’une très grande osmose avec l’orchestre de l’Opéra de Lyon, énergiquement dirigé par Constantin Trinks. La battue est soutenue, créant une très grande tension musicale qui correspond parfaitement à la spectaculaire et nerveuse mise en scène de Bieito et donne une lecture de l’œuvre plus dramatique que sentimentale qui correspond au parti pris de la matinée. Le chef d’orchestre dirige depuis la fosse avec une attention précise, les chœurs, les solistes, les instrumentistes, non sans ménager de grandes plages musicalement plus calmes avant de déchainer la tempête des cordes et des cuivres. Les qualités de l’orchestre ne sont plus à démontrer, surtout dans le répertoire romantique.

Une très belle ovation finale a accueilli l’ensemble des artistes, récompensant l’interprétation originale et de grande qualité de l’Opéra de Lyon.

Nuit sans aube, entretien avec Matthias Pintscher

par Yaël Hirsch11.03.2026

→ Lire l’article

Riccardo Muti dirige Macbeth à Turin : un rare privilège

par Paul Fourier09.03.2026

→ Lire l’article