Les magnifiques couleurs de la glace et du feu dans « Turandot » à Paris

par Paul Fourier08.11.2023

La reprise du spectacle de 2021 est en tous points supérieure à ce qu’avait été la production d’alors. Dans le rôle-titre, Tamara Wilson s’affirme comme l’une des plus grandes titulaires actuelles du rôle-titre et Marco Armiliato, à la baguette, est le l’immense chef puccinien que l’œuvre réclame.

Turandot, opéra atypique et singulier

Atypique, car sa structuration même interpelle. Ainsi, ce n’est qu’après plus de 50 minutes de musique que le rôle-titre apparaît, avec un air terrifiant. Jusqu’à cet instant, trois seconds rôles, en revanche, ont déjà longuement occupé la scène… Quant au traditionnel duo d’amour, le déroulement de l’histoire de la cruelle Princesse le renvoie en toute fin d’ouvrage.

Singulier, car Puccini est décédé le 29 novembre 1924, après avoir composé le passage de la mort de Liu et que la fin (tronquée cependant) telle qu’on peut l’écouter dans cette production, a été ajoutée par Franco Alfano pour la création de 1926 (l’autre magnifique final de Luciano Berio sera donné, en 2002, grâce à l’audace de Pierre Audi).

Certes, le travail d’Alfano ne manque pas d’efficacité, mais, toutefois, l’on descend d’un cran par rapport au génie du compositeur de Tosca et de Madame Butterfly. L’on pourrait longuement gloser sur ce qu’aurait pu être le dénouement musical et dramatique de l’œuvre sous sa plume, mais l’histoire lyrique est ainsi faite d’opéras rendus mystérieux par leur inachèvement…

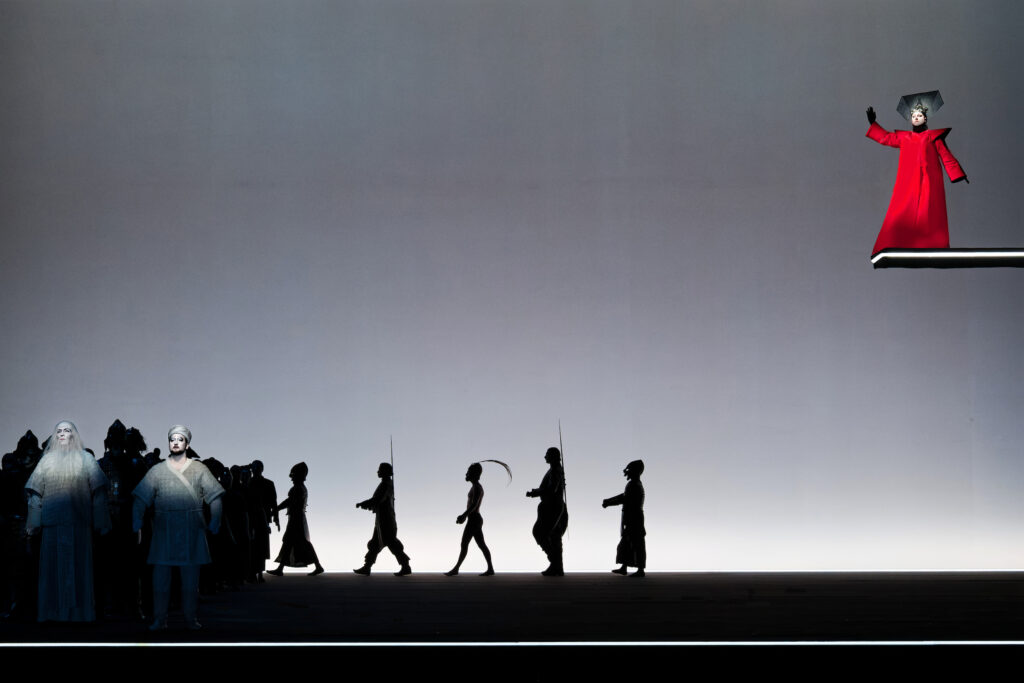

Bob Wilson en accord avec l’action et l’esprit de l’histoire de la Princesse de glace

Turandot est un opéra extrêmement statique. En conséquence, il apparaît alors logique que l’univers de Robert Wilson lui convienne. Le metteur en scène ne varie ni dans son approche élégante des œuvres ni dans la gestuelle de ses interprètes.

Et l’on doit dire que cette production créée à Madrid en 2018, puis reprise en 2021 à l’Opéra Bastille, est une incontestable réussite comme le furent, ici même, celles de Madame Butterfly (1993) et de Pelleas et Mélisande (1997).

Le travail de Wilson convient bien à une action linéaire, resserrée et, avec son esthétique épurée, s’accorde, de surcroît à une action située dans une Asie théâtrale et fantasmée.

Retrouvant la gestuelle habituelle et très calculée de l’Américain, on remarque aussi la vivacité qu’il octroie à Ping Pang et Pong, soulignant leur liberté de propos et leur côté provocateur de bouffons de l’Empereur.

Le procédé est (parfois trop) répétitif – une marque de fabrique de Wilson – et « sportif » pour les chanteurs. Ceci étant, les sauts et pirouettes ont l’avantage de mieux faire passer la très longue scène tunnel des « trois P » au deuxième acte.

Comme à l’accoutumée, visuellement, c’est la beauté pure des couleurs (de Robert Wilson et John Torres), leurs variations, et le choix des costumes extravagants de Jacques Reynaud, qui charment et éblouissent, ainsi que la manière dont l’ensemble s’accorde aux sentiments des personnages. Certains spectateurs, agacés par le statisme wilsonien, crieront, sans aucun doute, à l’ennui, mais la grande part du public semble savourer cette fascinante explosion picturale.

Armiliato, le chef qu’il faut pour Turandot !

En 2021, l’arrivée de la production madrilène à Paris avait provoqué une réelle déception, en partie à cause d’une distribution très moyenne et en raison de la battue de Gustavo Dudamel qui manquait étonnamment de tension.

À l’inverse, pour cette reprise, Marco Armiliato démontre l’importance d’un grand chef rompu à ce répertoire afin de sublimer l’écriture singulière de Puccini dans son chef-d’œuvre inachevé.

Il nous plonge dans un univers passionnant en insufflant toute l’énergie nécessaire dans cette production foncièrement statique. Il met aussi bien en évidence les dimensions « symphoniques » que coloristes du compositeur. La masse orchestrale peut se faire grondante lorsque la foule envahit la scène à l’acte II, voire même aller vers une saturation impressionnante grâce aux percussions (très présentes ce soir) qui font trembler les murs de la salle Bastille à la fin du même acte. À d’autres instants, on peut entendre émerger chaque corps d’instruments. Enfin à l’acte III, l’orchestre se pare de sombres couleurs dramatiques d’où émergent les voix puissantes de la Princesse et du Prince qui l’a vaincue. Armiliato sait combiner, de surcroît, l’intensité de la musique de Puccini et le respect de ses chanteurs qu’il accompagne toujours finement, ne les mettant jamais en difficulté. Il est, enfin, parfaitement en adéquation avec le chœur de l’Opéra de Paris, magnifiquement réglé par Ching-Lian Wu, qui impressionne par son homogénéité et sa puissance dès son entrée en scène.

Un chef et des interprètes à la hauteur

A-t-on besoin de dire que Turandot exige une distribution et, notamment, un excellent trio de tête ? L’Opéra de Paris a réussi le tour de force en réunissant pour cette reprise une équipe qui relève magnifiquement le défi.

Après qu’elle ait été une grande Turandot (invisible) dans la production de Barrie Kosky à Amsterdam, Tamara Wilson s’affirme là, définitivement, comme l’une des grandes titulaires actuelles du rôle. Dramatiquement, elle soutient, sans problèmes la gestuelle statique de la Princesse de glace conçue par Robert Wilson.

Mais surtout, dès le « Questa reggia », puis dans la scène des énigmes, elle fait montre d’une puissance de feu et des aigus lancés sans vibratos, capables de littéralement « transpercer » la salle, sans, pour autant, rien céder sur les failles émotionnelles de la femme. La scène des énigmes qu’elle commence par un « Straniero, ascolta » terrifiant est extraordinaire de domination, mais aussi d’ambivalence tandis que l’on voit la Princesse perdre de sa superbe et douter de plus en plus jusqu’à l’effondrement. Dans le final (d’Alfano), descendue de son piédestal, elle confirme qu’elle n’est pas une Turandot monolithique en parvenant à montrer cette humanité retrouvée qui la mène enfin vers l’Amour.

Si Brian Jagde n’a jamais eu un chant très subtil, il démontre qu’il possède, en revanche, suffisamment de puissance dans la voix et n’est jamais pris en défaut pour camper ce « Prince inconnu » capable d’affronter la terrible Turandot sur son terrain. Dès le début, avec un « Turandot » lancé à pleine voix, il prouve que son médium comme ses aigus resteront infaillibles. Il sait aussi faire montre d’un véritable contrôle lors de son « Non piangere, Liu » du premier acte. Le talent du ténor atteint néanmoins ses limites lorsque son « Nessum dorma », certes efficace, est plus basé sur l’intensité physique du chant que réellement apte à trouver des nuances pour sublimer cet air emblématique.

Certes, le grave d’Ermonela Jaho n’a jamais été son point fort et son médium est, en cette première, parfois instable. Mais ce qui fait que la soprano reste l’une des grandes titulaires du rôle de Liu, c’est de nous mener vers une douceur incomparable, essence même de la jeune héroïne, amoureuse et qui résiste.

Elle sait, par le miracle de ses fabuleux aigus flottants, donner à Liu cette féminité exacerbée qui s’oppose à celle, littéralement frigide, de Turandot. Son premier air « Signore, ascolta ! Ah signore, ascolta ! » est très beau et couronné par une sublime note prise en crescendo puis en diminuendo, devenant finalement comme impalpable. Mais c’est lors de la grande scène de la mort de Liu (« Tanto amore, segreto e inconfessato… Tu, che di gel sei cinta ») que Jaho prouve totalement l’étendue de son talent lorsque le chant subtil se mariant à la tragédie nous offre un instant d’une intense émotion.

Les seconds rôles ne sont pas en reste de l’excellence de cette soirée. Ping, Pang et Pong (Florent Mbia et Nicholas Jones, tous deux membres de la troupe de l’Opéra, et Maciej Kwaśnikowski, issu de l’Académie) montrent leur capacité à incarner vocalement brillamment les trois bouffons tout en se prêtant à un exercice physique, et de mime, parfaitement convaincant. L’Empereur de Carlo Bosi est de bonne facture, mais c’est Mika Kares qui impressionne une fois de plus dans le rôle de Timur. Quant à Guilhem Worms, il ne manque pas de se faire remarquer pour un Mandarin de belle classe.

En sortant de la représentation, le souvenir assez mitigé de la production donnée en 2021 semblait comme évanoui. Grâce à une direction et une distribution d’un tel niveau, de somptueuses couleurs musicales ont enfin rencontré celles, picturales, de la mise en scène de Robert Wilson.

La série de Turandot permettra également, du 6 au 29 novembre, d’écouter Anna Pirozzi et Irène Theorin dans le rôle-titre, Adriana Gonzalez dans le rôle de Liu et Gregory Kunde dans celui de Calaf. Michele Spotti prend le relai de Marco Armiliato le 22 novembre.

Visuel : © Charles Duprat / ONP

La discult’opéra épisode 11 : petit tour opératique de début d’année

par Paul Fourier04.03.2026

→ Lire l’article

La Discult ép.37 : entretien avec Marina Rebeka et Edgardo Vertanessian

par Paul Fourier04.03.2026

→ Lire l’article