Le plaisir de retrouver « La Rondine » de Puccini à Turin !

par Paul Fourier22.11.2023

L’opéra de Puccini est rarement donné. C’est fort regrettable, car si, en 1915, le compositeur s’était éloigné du spectaculaire de Tosca ou Butterfly, la partition n’en est pas moins un bijou de délicatesse. Une distribution homogène, une direction de grande classe et une mise en scène adaptée complètent la réussite pour cette nouvelle production turinoise.

En 1915, Puccini a déjà composé La Bohème (1896), Tosca (1900) et Madame Butterfly (1904). Comme la plupart des compositeurs dont les chefs d’œuvre ont enraciné le succès et la gloire, il se prend alors envie à faire des pas de côté. Récemment, en 1910, il y eut La Fanciulla del west, son « opéra western » ; le composite triptyque sera créé en 1918 à New-York. Les derniers coups de plume viendront, en 1923, signer le testament inachevé et la Chine fantasmagorique de Turandot.

En cette année, alors que la Première Guerre mondiale vient de débuter, Puccini opte pour une œuvre légère. Malgré les propositions de deux théâtres viennois, il refuse, cependant, le genre opérette, style que pratiquent, dans le même temps, Leoncavallo ou Mascagni avec Lodoletta et il se décide pour une « comédie lyrique ».

Là où en fin de carrière Verdi, choisissait, avec son Falstaff (1893), une farce truculente, Puccini emprunte des chemins sentimentaux, mais pour une intrigue où la femme n’est pas, comme par le passé, une victime des hommes ou de la maladie, mais la maîtresse de son destin.

En 1915, Puccini n’est plus le compositeur qui exaltait le sentimentalisme de La Bohème. En ces années de maturité et de guerre, il paraît presque désenchanté. Sa Rondine rejette les bons sentiments et ce serait même le cynisme (ou le bon sens !) de Prunier qui semblerait, in fine, l’emporter.

Certes, la romance de Magda fait penser aux amours malheureuses des héroïnes de La Bohème et de La Traviata. Mais, contrairement, à ses illustres devancières, Magda ne court pas à une mort romantique et inéluctable. Elle est, bien sûr, une femme qui recherche le grand amour, mais est, aussi, libre et volontaire.

Magda, contrairement à Mimi, est une femme du XXe siècle, une femme qui, de son propre chef, n’hésite pas à tourner le dos à un morne avenir avec son amoureux pour rejoindre les avantages (financiers) de sa vie entretenue avec le banquier Rambaldo.

Magda est cette hirondelle (la « rondine » en italien) qui vole selon son instinct, ne va pas à l’encontre ses intérêts et sait revenir au confortable nid.

La partition de La Rondine est d’une magnifique subtilité. Elle rappelle le talent d’instrumentiste, mais, également, le modernisme renouvelé de Puccini quand il choisit d’épouser les danses à la mode à son époque comme le one-step, le tango, le slow-fox et… la valse.

Mais c’est là une valse désormais plus proche de celle, mélancolique, du Rosenkavalier (opéra de Strauss (1911) que Puccini aimait beaucoup) ou de celle, à venir, de Ravel (1920). La Chauve-souris est loin (1874) à tous égards, et cette valse éclate, dans le second acte, avec une forme de rage comme si la folle danse pouvait combattre la guerre, omniprésente.

En raison du conflit mondial, La Rondine sera créée dans un « petit coin de paix », à l’Opéra de Monte-Carlo, le 27 mars 1917 avec Tito Schipa dans le rôle de Ruggero et sera un joli succès. L’œuvre sera ensuite remaniée à deux reprises, en 1920 et 1924, mais c’est bien la version de 1917 qui nous est présentée au Teatro Regio de Turin. Dans la centaine d’années qui a suivi, la carrière de La Rondine, qui souffre de sa réputation d’opus mineur de Puccini, sera relativement erratique.

Back to the seventies !

Le metteur en scène, Pierre-Emmanuel Rousseau a fait le choix de situer l’action en 1973 et ceci pour deux raisons : la première, en forme d’hommage à la maison turinoise puisque cette date est celle de la reconstruction du Teatro Regio ; la seconde, parce que ces années soixante-dix sont celles de la libération sexuelle issue des 60’s et de 1968 et que cela peut parfaitement coller aux fantaisies amoureuses de Magda, Prunier, Lisette et Rambaldo.

À force de considérer La Rondine comme une œuvre mineure, on a parfois eu tendance à en faire un marivaudage sucré sans consistance, une sorte de continuité voire d’avatar de La Bohème.

Ici, l’histoire fait un saut dans l’avenir et rappelle le progressisme des mœurs qui s’annonce dans le XXe siècle naissant. Pierre-Emmanuel Rousseau ose tendre un pont entre deux parenthèses libertaires, les années 20 qui suivent la Première Guerre mondiale, et les années 70, avec ses fêtes et son disco, ces années qui précèdent les terribles années SIDA.

Ainsi, au premier acte, les invités du loft de Magda, manifestement alcoolisés ou drogués semblent en « after » d’une soirée très chargée. Au deuxième, la fête « au bal Bullier » donne à voir un monde interlope fait de ces créatures – qui n’étaient pas encore tout à fait des drag queens – et que l’on pouvait croiser dans les grandes boîtes de nuit des 70’s tel que le Palace parisien.

Rousseau s’inspire aussi de personnages hauts en couleur de cette époque, rapprochant, à juste titre, le décadent poète Prunier de Jacques de Bascher, le sulfureux amant de Karl Lagerfeld et d’Yves Saint-Laurent.

La grande force de la mise en scène est donc de savoir mettre en parallèle le modernisme et les ambiguïtés du livret (vis-à-vis de l’argent, vis-à-vis de la sexualité…) avec les désenchantements des années de maturité de Puccini et le terrible arrière-fond, celui du conflit mondial. Peut-être, pourra-t-on juste relever que, dans le deuxième acte qui est d’une construction parfaite mais aussi un beau concentré d’énergie, Rousseau semble s’être un brin laissé entraîner par son élan en misant plus sur le décorum que sur ses chanteurs, et en mettant un peu trop systématiquement en avant les excentricités des drag-queens avec leur « voguing ».

Enfin, à Turin, l’une des difficultés majeures est de parvenir à occuper la grande scène du Regio et, dans le cas de La Rondine, avec des actions somme toute parfois intimistes. Rousseau y arrive très bien dans le deuxième acte, mais, même si la scène est coupée en deux espaces dans le premier et le troisième, les protagonistes se retrouvent nécessairement un peu perdus dans cet espace. Quoi qu’il en soit, indépendamment de la transposition, l’action reste extrêmement linéaire et lisible et la direction d’acteurs est parfaite.

La rondine et son étonnante répartition des rôles : deux ténors, deux sopranos : 4 très beaux chanteurs.

Puccini et Adami, qui était son nouveau librettiste, ont pour cet opéra fait des choix audacieux en termes de répartition des rôles. Car, si le couple vedette est celui composé de Magda et Ruggero, une grande place est laissée à deux autres tourtereaux, Prunier et Lisette qui, de plus, bénéficient de très belles plages vocales, même si, conformément à la tradition, Puccini a gardé les somptueux duos sentimentaux pour son couple principal.

Et, malgré le dédain que d’aucuns peuvent avoir pour La Rondine, certaines plages sont d’une écriture splendide, le second acte est un miracle de construction musicale avec son alternance de duos et cet apogée que constitue le concertato d’ensemble de l’acte II, sans omettre le sublime duo désespéré de la fin de la fin de l’ouvrage.

L’on citait précédemment les rapprochements faciles entre La Bohème et La Rondine, il ne faut pas oublier que, vocalement, Magda et Ruggero ont aussi trop souvent été confondus avec Mimi et Rodolfo… et que bien des chanteurs nous ont renvoyé une version esthétisante, voire mièvre, à la scène comme au disque. Les interprètes de cette nouvelle production, aidés par Pierre-Emmanuel Rousseau, ne tombent nullement dans ces travers.

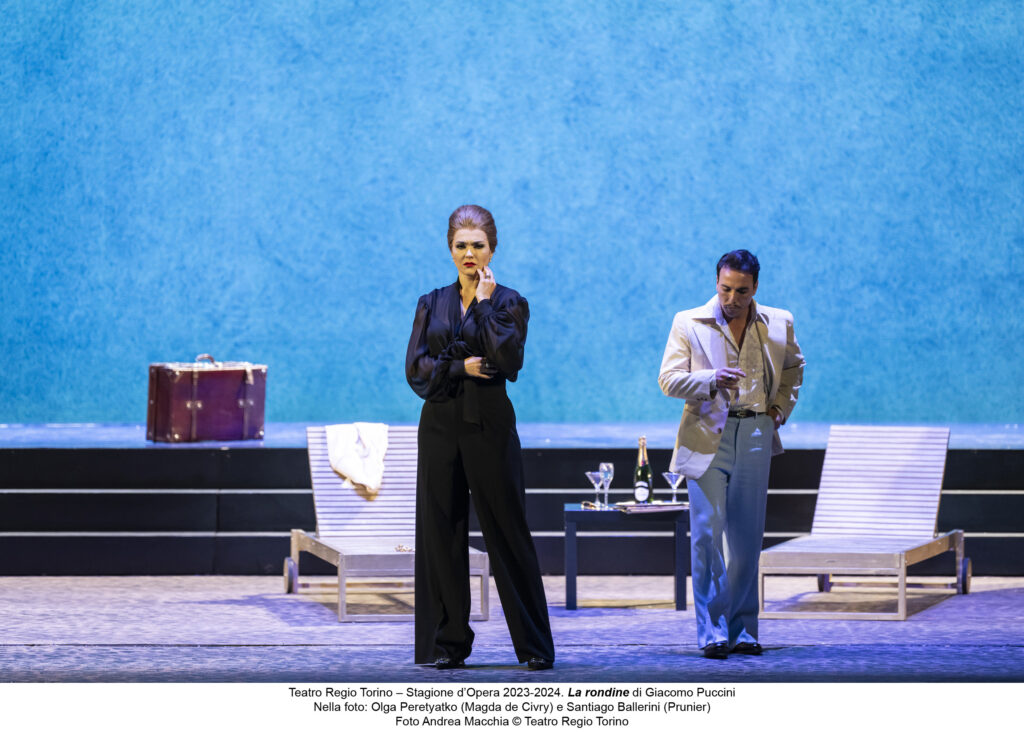

Olga Peretyatko est une belle (voire hautaine Magda avec son strict chignon) ; elle est gâtée par les costumes, mais elle n’a toutefois pas tout à fait la voix du rôle. On ne peut que saluer le fait que la soprano refuse de se laisser enfermer dans des rôles belcantistes plutôt légers (cf. sa magnifique Adelaide di Borgogna, cet été, à Pesaro). Mais, en l’occurrence, avec Puccini, cela la mène à ses limites vocales, mettant en évidence un médium peu consistant et des aigus qu’elle se retrouve à devoir souvent forcer afin d’affronter le chœur (notamment dans le terrifiant Concertato du deuxième acte) où l’orchestre de Puccini, nettement plus riche que celui de Rossini…

Plus mystérieusement, alors qu’elle ne devrait à avoir là aucune difficulté, elle élude, à l’acte I, les sons filés du « Chi il bel sogno di Doretta ». Mais le récit de son amour de jeunesse où elle s’appuie sur son registre grave s’avère très touchant puis elle démontre, accompagnée par les cordes pucciniennes, sa sensibilité dans le « Forse, come la rondine ». Sa Magda prend progressivement de la consistance vocale et dramatique durant l’acte II, même si elle est mise à rude épreuve dans les scènes d’ensemble. Mais c’est au moment des doutes et de la rupture, à l’acte III, lorsqu’elle est seule avec Ruggero, qu’elle montre une superbe musicalité et atteint les sommets par sa capacité à endosser le personnage avec toute la profondeur et la mélancolie requise.

Mario Rojas, en Ruggero est une très belle découverte. Il investit le rôle tant par le jeu dramatique que par la voix. Très modeste au début dans son chant, il fait transparaître, avec naturel, son innocence de jeune homme de province en entonnant son « Parigi ! è la città dei desideri » au premier acte. Le deuxième acte le voit monter crescendo en tension lors des duos de l’acte II. Les tonalités de son Ruggero et de Magda sont alors en plein accord alors que les duos, d’abord d’une timide approche s’affirment de plus en plus amoureux jusqu’à les engloutir dans ce que Puccini savait probablement écrire de mieux. À l’acte III qu’il fait des merveilles, car sa voix ronde, totalement adaptée à Puccini, apporte alors une forme de noblesse au seul personnage foncièrement loyal de cette histoire, à cet amoureux qui s’est progressivement transfiguré et dont la teneur des interventions est en opposition avec celles de tous les autres protagonistes, Magda y comprise. Avec son air « Dimmi che vuoi seguirmi alla mia casa », il apparaît comme l’amant convaincu de l’avenir radieux qui l’attend. Cela ne l’empêche nullement de montrer passionnément ses élans de désespoir lorsque Magda lui aura annoncé la rupture.

Face à Rojas, Santiago Ballerini, interprète le rôle de Prunier d’une voix sonore, plus brute, plus volontaire aussi alors qu’il démarre l’air de Doretta. Son arietta au premier acte (« Forse, come la rondine ») est luxueux. Il sait, à tout moment, jouer de l’ambiguïté de l’ami de Magda, de sa part de cynisme de ce fêtard certes peu scrupuleux, mais conseiller réaliste de la jeune femme. Aussi roublard que Ruggero est modeste, il habite la scène dès qu’il est présent et n’est pas avare en très beaux aigus (à revoir).

Face à lui, la Lisette de Valentine Farcas se montre être une soubrette haute en couleur avec sa voix fruitée qui, elle aussi, s’affiche s’exprime avec une voix au pendant plus « populaire » que la voix de sa maîtresse. Ses duos du premier et du troisième actes avec Prunier sont de très bonne facture.

À côté de ce très beau quatuor, Vladimir Stoyanov, de son indéfectible voix grave, campe un Rambaldo austère. Les complices de Magda (Amélie Hois, Irina Bogdanova et Ksenia Chubunova) sont pétillantes à souhait ; quant à Matteo Mollica, Pawel Zak et Rocco Lia, ils complètent brillamment cette petite société joyeusement décadente.

Dirigé par Ulisse Trabacchin, au deuxième acte, le chœur du Teatro Regio brille de ces 1000 feux même si les solistes sont, alors, mis à rude épreuve pour émerger dans ce flot impressionnant.

Francesco Lanzillotta conduit l’orchestre du teatro Regio avec une maestria toute puccinienne. Il épouse les subtilités de la partition, met l’accent sur les plages sentimentales, et joue de la dynamique d’ensemble notamment dans les extraordinaires scènes de foule du deuxième acte. La valse est un excellent révélateur, spectaculaire au deuxième acte, elle devient, sous la baguette du chef, au troisième, un souvenir fugace de grande mélancolie. En trouvant le ton juste dans les différentes parties, le chef sait, indéniablement, transmettre toutes les dimensions et ambiguïtés de cet opéra tardif de Puccini.

C’est donc avec le constat d’un formidable travail d’équipe que l’on ressort de cette représentation, car chacun a travaillé de conserve pour rappeler que La rondine, souvent éclipsée par Tosca et Bohème, loin d’être une œuvre mineure de Puccini est absolument passionnante pour peu que l’on accepte d’en saisir l’ambiance et les subtilités.

Visuels : © Andrea Macchia

Encore de très beaux « Masnadieri » ! Cette fois-ci au Teatro Real de Madrid

par Paul Fourier16.02.2026

→ Lire l’article

Berlin : Une « Turandot » à la fin tragique et meurtrière

par Helene Adam16.02.2026

→ Lire l’article