La toute-puissance d’« Otello » au Teatro Real de Madrid

par Paul Fourier07.10.2025

La nouvelle production du chef-d’œuvre de Verdi a atteint les sommets grâce à la direction de Nicola Luisotti, à la mise en scène de David Alden et aux interprétations superlatives de Brian Jagde, Asmik Grigorian et Gabriele Viviani.

Une sortie de retraite et une opération secrète

Quinze ans ! C’est la durée qui aura séparé la Première milanaise d’Aïda (1872) de la création d’Otello à la Scala (1887). Certes, pendant ce temps, Verdi n’est pas resté inactif puisqu’il compose alors son Requiem, propose une nouvelle version de Simon Boccanegra, revoit plusieurs fois la partition de Don Carlos. Il est néanmoins probable que ces quinze années correspondent également à une longue période de doute pour Verdi. Il est alors respecté comme un patriarche dans son pays, a participé à la naissance de son jeune État, mais il est aussi critiqué, considéré par certains (et peut-être même par lui-même) comme vieux et « has been » ; autour de l’Italie, de nouvelles influences musicales fleurissent, en France comme en Allemagne avec Wagner, avec lesquelles il ne se sent peut-être pas l’énergie de se comparer.

Lorsque l’on écoute ce chef-d’œuvre absolu qu’est Otello (qui sera seulement suivi, 6 ans après, de Falstaff, une œuvre autrement controversée), l’on ne se doute pas, pour autant, que sa conception ait pris des airs de complot et d’opération secrète visant à inciter le Maître à sortir de son inactivité.

C’est la persévérance de – entre autres – Giulio Ricordi (de la célèbre maison d’édition qui porte son nom) et d’Arrigo Boito, le librettiste (et compositeur de Mefistofele, avec lequel Verdi était brouillé), qui va cependant permettre d’activer une collaboration et correspondance secrète (mot de passe : « Chocolat », mais oui !) pour aboutir à un nouvel opéra inspiré, une fois encore, de l’œuvre de Shakespeare.

Le secret éventé, les chanteurs se bousculent évidemment au portillon, et la création prend des airs d’évènement mondial tant Verdi est devenu une légende vivante.

Naturellement, cette création est une nouvelle consécration et l’œuvre – que les « tenori di forza » se sont accaparée – va entamer une marche triomphale dans le reste du monde lyrique. Un ballet est ajouté pour la création parisienne de 1894, une création lors de laquelle un jeune violoncelliste au nom d’Arturo Toscanini officie en fosse. Ce sera ensuite le règne des Melchior, Martinelli, Lauri-Volpi et Vinay, avant la suprématie de Del Monaco puis viendront Vickers, Domingo et enfin, plus récemment, Cura, Alagna ou Kaufmann.

S’attaquer à une œuvre emblématique de Shakespeare n’a, certes, jamais été une mince affaire. Lorsque Boito cherche à convaincre Verdi, il lui fait savoir qu’il travaille sur une adaptation en prose d’Othello, en prenant comme point de départ la traduction de Shakespeare réalisée et publiée par François-Victor Hugo, le fils du grand dramaturge. L’histoire va néanmoins subir plusieurs modifications notables, des scènes étant retranchées, d’autres ajoutées. L’opéra manque d’ailleurs de s’appeler Iago.

L’« autre »

On sait, par ailleurs, que dans l’œuvre originale de Shakespeare, une dimension raciste vis-à-vis de ce « Maure » qui conquiert la blanche et pure Desdémone apparaît dans les mots du père de la jeune fille (« O toi, infâme ravisseur, où as-tu recélé ma fille ? Damné que tu es, tu l’as subornée par tes maléfices ; car je m’en rapporte à tous les êtres raisonnables : si elle n’était liée par des chaînes magiques, une fille si jeune, si belle, si heureuse, si ennemie du mariage qu’elle dédaignait les amants riches et élégants de notre nation, eut-elle osé, au risque de la risée publique, quitter la maison paternelle pour fuir dans le sein basané d’un être tel que toi, fait pour effrayer, non pour plaire ? »). Si cette dimension est quelque peu gommée par Verdi et Boito, elle est fréquemment évoquée pour expliquer le comportement d’Otello en retour du rejet qu’il subit.

Mais, même si l’on atténue cet aspect, Otello reste aux yeux des Chypriotes un « autre », un intrus reconnu seulement grâce à ses victoires sur les musulmans et dont la violence intrinsèque est l’une des caractéristiques évidentes.

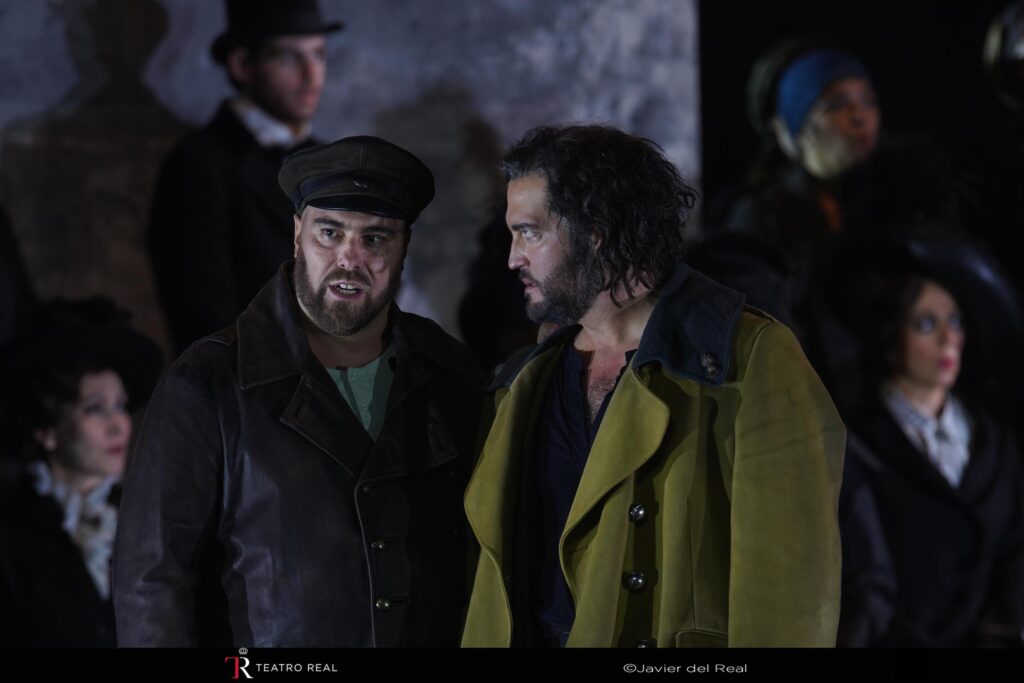

Et c’est ainsi qu’il apparaît dans la mise en scène de David Alden, un être barbu, hirsute surgissant puis confiné dans un espace hostile que l’on imagine être le baraquement des soldats et autres « brutes » de son espèce. Régulièrement, comme s’il avait conscience de l’aberration qu’il représente, il se tapit dans l’ombre, cherchant presque à disparaître. Et lorsqu’il réapparaît à la lumière, c’est finalement pour exhiber sa bestialité.

Dans cet espace entre Desdémone, une créature sophistiquée, insouciante, vêtue de beaux atours, dont l’apparence tranche avec celle d’Otello et de ses compères (dont Cassio qui lui ressemble étonnamment). Quant à cet être malfaisant qu’est Iago, il va évoluer en maître du jeu jusqu’à rester à la fin, par un léger détournement de l’histoire, le seul vivant en scène.

Certes, le décorum est sobre, vide diront certains, mais il accentue le sentiment de trouble, comme si ces murs dépouillés étaient quasiment ceux d’un hôpital psychiatrique dans lequel on va voir se développer la folie d’Otello dont la gradation aura rarement été mieux rendue dans une production. Contrairement à d’autres mises en scène dans lesquelles les riches tentures fleurissent, le décor contribue au malaise qui va grandissant pour aboutir à un moment particulièrement signifiant. Au dernier acte l’espace nu est juste occupé par un petit lit sur lequel Desdémone, restée seule, s’assoit. Par une porte située à l’opposé du plateau, l’ombre d’Otello apparaît et l’on croit voir la terreur dans le regard de son épouse. Avec Othello, Shakespeare inscrivait dans le marbre l’un des premiers féminicides emblématiques de la littérature. Dans le vide de la scène, dans l’absence de meubles derrière lesquels Desdémone pourrait se cacher, le meurtre prend forme sous nos yeux dans toute sa violence et sa crudité. C’est du grand art tant le drame d’Othello, né au tout début du XVIIe siècle, revu à la fin du XIXe, est ici d’une totale actualité.

La folie grandissante d’un personnage roc

Naturellement, pour prendre pied dans le drame, il fallait des acteurs chanteurs d’exception ; et pour figurer cet Otello désaxé, un ténor prêt à se sacrifier dans le chemin pentu de la démence. Pas toujours convaincu comme nous l’avions été par Brian Jagde, nous ne l’attendions pas forcément à un tel niveau… et devons faire amende honorable. Non seulement, il a su arborer cette puissance de feu immédiatement lancée à la face du monde avec un puissant « Esultate » (ce cadeau empoisonné de Verdi pour ses ténors) à l’issue de la scène de la tempête. Ensuite, sa voix ne se dépare jamais de cette assise massive à laquelle il sait cependant insuffler des nuances. Dans le duo d’amour avec son épouse, l’on sent la « supériorité du mâle », mais c’est bien sûr dans les confrontations qui suivent, celles où il la suspecte, puis l’accuse, que d’une phrase l’autre, il va basculer dans la violence des gestes et des mots. Menant parfois sa voix dans ses limites (ces « Sangue » de fin de l’acte II), Jagde n’a aucun problème pour montrer l’irrémédiable descente dans l’enfer de la folie, et cet Otello d’un bloc va admirablement aller jusqu’au bout de son chemin, jusqu’au sacrifice de Desdémone et à sa propre mort.

Violence du mâle versus pureté de l’épouse

Face à cet Otello qu’on a dit peint comme un soldat crasseux, une brute hirsute, se tient donc une créature dont tout indique la différence de tenue, de comportement, de pensées avec son époux. Et il fallait une Asmik Grigorian pour ne pas en faire néanmoins une oie blanche, mais bien une femme qui semble appartenir à une autre société, presque à un espace parallèle, et que guette la totale incompréhension des enjeux. Car si les attitudes trahissent un décalage flagrant avec celles d’Otello, la voix est celle d’une femme mûre, nullement versée dans une victimisation intrinsèque. Et si corporellement, dans les scènes où elle est maltraitée, elle ne peut que s’incliner sous les coups de boutoir d’Otello, vocalement, elle lui tient toujours tête tout en émettant ces instants de douceur dont les véhicules sont des aigus d’une rondeur et d’une pureté envoutantes. Bien sûr, Desdémone, dans l’histoire de l’opéra, est une héroïne un peu sacrifiée dont le moment phare, qui à lui seul doit la caractériser, n’apparaît qu’à la toute fin. Dans ce passage, Grigorian réussit le mariage fascinant de la féminité qui se réfugie derrière le sort de la pauvre Barbara dans l’air du saule, avec la raison qui refuse d’abdiquer et qui veut regarder la mort en face. De fait, sa mort se révèle comme le moment tragique d’une femme absurdement victime d’un homme englouti dans sa folie destructrice. Et si son « Ave Maria » semble un cri de révolte, l’air se termine avec un aigu impalpable qui meurt doucement avant que le reste du corps suive.

Finalement, la fureur avec laquelle la folie d’Otello surgit fait de Iago le simple catalyseur d’un état qu’il suffisait juste de faire émerger des profondeurs. De fait, le Iago de Gabriele Viviani apparaît moins diabolique que d’habitude. Sa puissance peut se mesurer avec celle de Jagde, et s’il a moins à en faire dans la construction de sa monstruosité (le « Credo in un Dio crudel » est néanmoins admirable), le jeu d’acteur est tiré au cordeau alors même qu’il va voit sa créature lui échapper et semble le premier effrayé de la violence incontrôlable d’Otello qui éclate dans le duo « Si pel ciel ». En dépit de la fin (où Iago reste seul en scène), Otello n’en est pas moins le personnage principal, dont la déchéance est un spectacle auquel Iago, en la personne de Viviani, assiste avec délectation et quelques applaudissements.

Un autre chanteur qu’il faut saluer est le Cassio d’Airam Hernández qui, physiquement, semble être un frère d’Otello. La voix est puissante (et pourrait probablement être celle d’un Otello), mais la différence scénique avec le « Maure » est que son démon personnel est l’alcool qui l’empêche absolument de voir ce qui se trame. Et si, comme Otello, il s’assoit contre les murs, c’est plus, dans son cas, pour se soutenir, perdu dans les effluves de la boisson. Ainsi ce « petit Otello » peut user d’accents proches de l’autre, mais dans son propre aveuglément.

Enfin, quoi que leurs costumes soient décalés (montrant l’autre « monde », sophistiqué, celui qui n’est pas celui d’Otello), Enkelejda Shkoza est une magnifique Emilia et Albert Casals un honorable Roderigo.

La tempête

Par sa géniale composition, par l’attention que Verdi a portée à cette partition surgie de la retraite interrompue, par l’ampleur shakespearienne qu’il y a mise, Otello a toujours été un opéra de chef. Car l’Orchestre (et le Chœur par moments, somptueusement dirigé) est un acteur clé du drame. Il nous offre une tempête qui n’a pas d’équivalent dans l’histoire de l’opéra (et ce soir les percussions ont fait trembler les murs du Real). C’est peu de dire que Nicola Luisotti a « mené cette barque » de main de maître. Dans cette acoustique incomparable du Teatro Real (l’une des meilleures imaginables), l’orchestre, sous sa baguette, a su rugir, nous envelopper ou nous ébaubir (cette fin d’acte II !) ou se mettre en un fond de décor toujours très présent du chaos dans lesquels les protagonistes dont les voix avaient la projection nécessaire ne demandaient qu’à être portés par une magnifique et intransigeante dynamique.

En pénétrant dans la salle du Real, nous nous disions que nous n’avions pas vu cet Otello de Verdi depuis longtemps. Les premières minutes et cette tempête à réveiller les fous nous ont rappelé pourquoi, en raison de la nécessité d’interprètes et d’un orchestre d’exception. Si l’on ajoute la mise en scène simple et signifiante, cette dernière représentation de la série (avec cette distribution) a constitué l’une des plus belles soirées qu’il nous ait été donné de voir. Après cela, il ne restait plus qu’à descendre de notre nuage avec quelques tapas dans une capitale espagnole baignant délicieusement dans un bel été indien.

Visuels : © Javier del Real

CD Classique, sortie : « Simon Boccanegra » dominé par les prestations de Ludovic Tézier et Marina Rebeka, chez Prima Classic

par Helene Adam06.02.2026

→ Lire l’article

Bogdan Volkov : « C’est un moment d’éternité, qui vaut toute une vie »

par Maria Sidelnikova06.02.2026

→ Lire l’article