« La Bohème » à l’Opéra de Paris… dans un espace empli d’émotion

par Paul Fourier18.09.2025

La mise en scène controversée de Claus Guth revient à l’Opéra Bastille. Loin des commentaires des premières années, c’est enfin l’occasion de l’apprécier à sa juste valeur, d’autant qu’elle est portée par une direction et une distribution qui magnifient le chef d’œuvre de Puccini.

Souvenirs, souvenirs…

En 2017, les premières représentations de La Bohème de Claus Guth avaient déclenché un tombereau de critiques, hissant probablement la mise en scène parmi les plus conspuées de la vénérable Maison. Les incongruités avec le Paris du milieu du XIXe en avaient fait une « Bohème sur la lune (ou dans l’espace) ».

De l’eau ayant coulé sous les ponts de Paris, il est désormais possible de l’apprécier dans sa justesse et sa subtilité.

Si l’on en revient aux origines, Puccini a travaillé à partir de « Scènes de la vie de Bohème » d’Henry Mürger, c’est-à-dire d’un kaléidoscope de situations de vie à l’ordre chronologique aléatoire. La concision et la perfection de l’opéra qui a pris le pas sur le roman originel, nous ont fait oublier qu’à la fin de l’ouvrage de Mürger, les personnages devenus âgés, se tournent vers leurs jeunes années qui se présentent comme autant de souvenirs.

Souvenirs donc ! Et c’est-là l’élément fondamental de la mise en scène de Claus Guth… si ce n’est que le temps a finalement beaucoup passé.

Si le metteur en scène avait situé son action au XXe siècle, l’on aurait vu cela comme une transposition de plus. Faire disparaître toute trace de notre monde et de Paris avec son imagerie d’Épinal, enfermer les personnages dans un vaisseau spatial ou les faire déambuler sur une planète s’avère donc, paradoxalement, un procédé qui permet de pleinement placer toute la pertinence de « souvenirs » lointains et ancrés à jamais dans la mémoire.

Les protagonistes Colline, Schaunard, Marcello et Rodolfo sont donc enfermés dans un vaisseau, de surcroît en perdition, et ils vont mourir, l’un après l’autre – Rodolfo étant le dernier – en voyant défiler les douces images de leur passé. La conséquence de leur mort imminente ne rend les souvenirs que plus puissants dans leurs imaginaires, des souvenirs qui sont même sublimés, prenant fréquemment la forme de fantasmagories.

Les scènes qui nous sont présentées sous la conduite d’un maître de cérémonie (l’excellent Virgile Chorlet) n’ont, en termes de figuration, rien à envier avec ce que l’on verrait dans une représentation classique de La Bohème ; bien au contraire puisque la poésie est là, très souvent présente. Certes, les personnages apparaissent souvent « en représentation » des rêves auxquels on assiste, mais l’imagerie s’accorde au propos telle cette neige surprenante qui tombe sur une planète autre que terre. Ces clés apportées, le mieux est de laisser aux spectateurs le plaisir de découvrir ou de redécouvrir cette œuvre avec la bienveillance de ceux qui peuvent se laisser emmener par la main, prêts à découvrir les subtilités d’une mise en scène.

L’émotion aussi, est pleinement au rendez-vous et, dimension nouvelle pour l’opéra de Puccini, elle est présente, dès le début, et ce, en direct, avec la souffrance de Rodolfo face à sa regrettée Mimi.

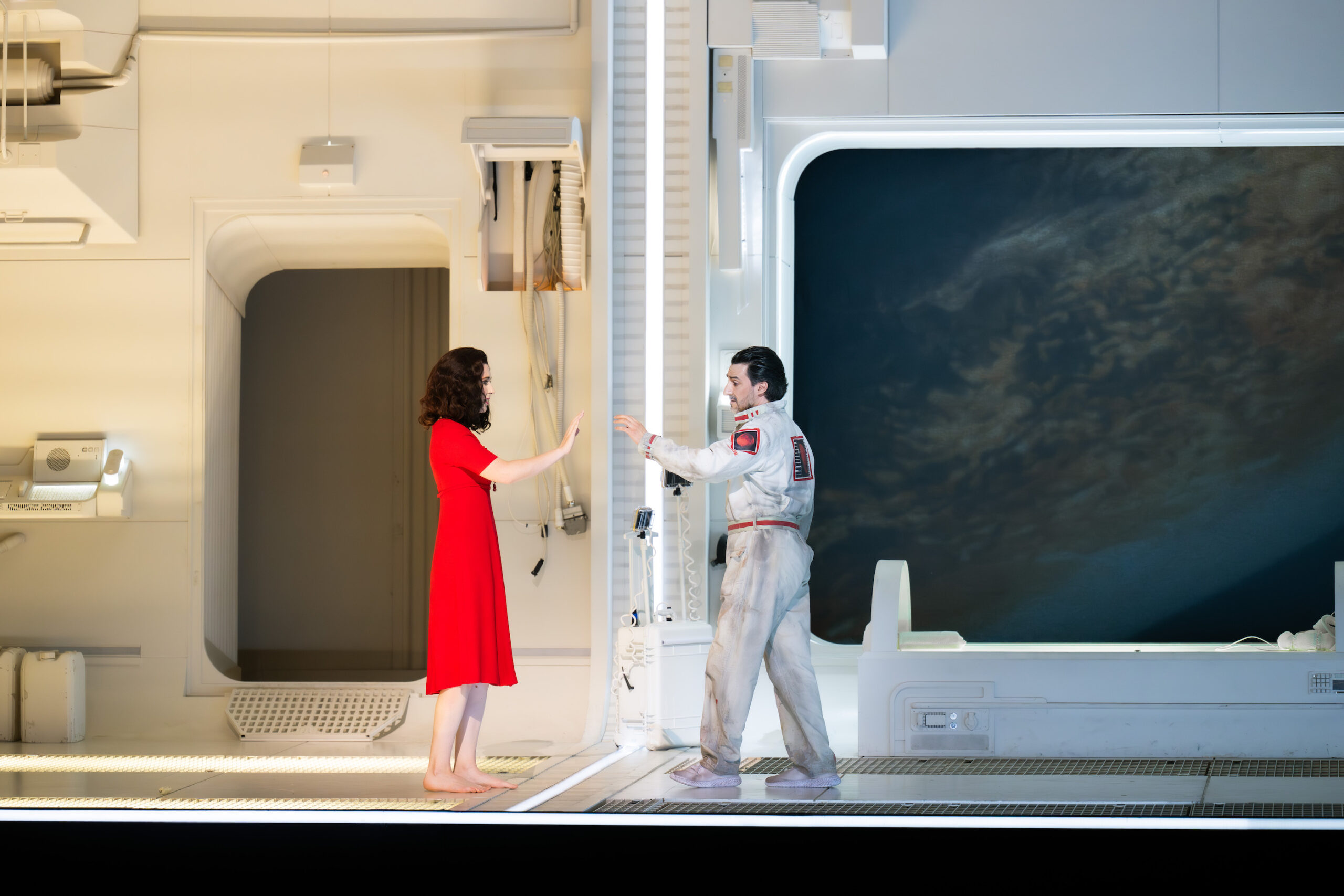

Voir ce cosmonaute agonisant, se dirigeant vers le précipice de la mort, tendre la main vers cette jeune femme en rouge comme s’il voulait de nouveau pouvoir la toucher est une image d’une émotion rare.

Ainsi, au fur et à mesure du déroulement de l’action, on réalise que loin d’être aussi disruptive qu’on a bien voulu le dire, la mise en scène de Guth a, avec l’agonie de Rodolfo, ajouté une dimension inattendue, les deux amoureux se rejoignant dans la mort et notre émotion sur la fin de Mimi se double de celle sur cet homme qui va disparaître emportant les souvenirs de ses belles années avec lui. Dans cette production, le cri final de Rodolfo est, au moins, aussi émouvant que la mort revécue de Mimi…

Quelle direction !

La force de La Bohème, premier véritable succès de Puccini qui est toujours l’un des compositeurs, des plus populaires au monde, repose avant tout, outre sur la qualité du livret, sur ces enveloppements pucciniens propres à toucher immédiatement notre corde sensible. De surcroît, mises à part quelques chicaneries, le mal est absent de cet opéra et, dans notre monde cruel, c’est aussi cela qui nous met du baume au cœur alors que nous pouvons nous émouvoir sur le sort de la pauvre Mimi.

Ces beautés musicales emportent l’opinion que La Bohème est aussi un opéra de chef, et de fait, celui qui officie dans la fosse de l’Opéra de Paris est un esthète en la matière. Sans jamais tomber dans la sensiblerie, Domingo Hindoyan nous présente une musique luxueuse qu’il ne brutalise ni ne cherche à rendre plus sirupeuse qu’elle ne l’est en réalité. Il parvient surtout à sublimer les moments d’émotion et cela en adéquation totale avec les images qui nous sont présentées.

Et, comble de bonheur, l’Orchestre de l’Opéra de Paris, si bien dirigé, excelle parfaitement, ce soir dans Puccini (pendant que le chœur dirigé par Alessandro Di Stefano) confirme cette excellence tant de fois constatée).

Et une distribution idéale !

On l’a dit, avec sa mise en scène, Claus Guth, sans pervertir l’histoire, a ajouté une couche supplémentaire à l’histoire avec l’agonie des personnages. De fait, ceux-ci s’en retrouvent modifiés et notamment Rodolfo qui prend de l’épaisseur en se retrouvant promu victime, plutôt que seul amoureux observateur.

Et l’on prend plaisir à entendre Charles Castronovo dans le rôle, avec sa voix prenant parfois des couleurs sombres et dont le cri final nous arrache les larmes. Outre cette voix qui traduit le désespoir, l’artiste dont la présence est, dès lors, déterminante, s’avère être alors un acteur tout à fait convaincant.

Face à lui, Castronovo a la chance d’avoir la Mimi irradiante de Nicole Car, une artiste que l’on retrouve toujours avec un immense plaisir. Déambulant, tel un fantôme, dans sa simple robe rouge, sa prestation, dénuée de toute sensiblerie, repose sur un jeu juste et sur sa voix aux harmoniques si bien équilibrées et cela, à un point de perfection tel, que sa Mimi, débarrassée des habituels oripeaux de sentimentalisme s’en trouve plus émouvante que jamais.

Les trois compères qui, eux aussi, se retrouvent embarqués dans l’aventure spatiale sont irréprochables : Étienne Dupuis apporte sa magnifique voix de bronze à un Marcello qui, des années (ou des siècles ?) après, continue à se chicaner avec sa Musetta ; dans le rôle de Colline, Alexandros Stavrakakis, ce chanceux qui, des trois est le seul à bénéficier d’un solo, nous offre, lui, de sa voix profonde un magnifique « Vieccha zimarra » qui sera récompensé par une belle ovation. Incarnant le personnage plus effacé de Schaunard, Xiaomeng Zhang n’en est pas moins parfaitement convaincant.

Si pour « faire son show », la Musetta d’Andrea Caroll se retrouve « en représentation » sur une scène imaginaire sortant d’un compartiment du vaisseau ce qui, de fait, modifie un peu la force de la scène dont elle est censée être la vedette, ce sont les interventions, où elle s’affirme en personnage plein d’empathie, qui emportent franchement l’adhésion.

Finalement, revoir cette « Bohème de Claus Guth », voire même la réhabiliter tant elle est puissante, est un véritable moment de bonheur, ce que n’a nullement démenti le triomphe offert à la fin de la soirée (notamment par le public jeune, et malgré les quelques grincheux qui, bien minoritaires, continuaient à pester…).

Visuels : © Monika Rittershaus / Opéra national de Paris

Une « Lucia di Lammermoor » ambitieuse, partiellement réussie à l’opéra de Rennes

par Philippe Manoli11.02.2026

→ Lire l’article

« I Masnadieri » de Verdi servi par un quatuor de rêve à Marseille

par Paul Fourier09.02.2026

→ Lire l’article