Francfort : un « Boris Godounov » somptueux dans sa version longue de 1872

par Helene Adam10.11.2025

Après Kiril Serebrennikov à Amsterdam, Keith Warner met en scène la version monumentale de 1872 du « Boris Godounov » de Modeste Moussorgski à l’Opéra de Francfort avec Alexander Tsymbalyuk dans le rôle-titre. Dense et complexe, l’opéra fleuve propose une véritable chronique des souffrances du peuple, des affres du pouvoir et de l’âme poétique et musicale russe. Sous la direction de Thomas Guggeis, l’Orchestre de Francfort déploie une sonorité d’une intensité puissante et d’une grande clarté dans l’orchestration de 1939 de Chostakovitch, rarement jouée. Une réussite !

La version 1872 orchestrée par Chostakovitch

Nous avons récemment vu la version dite de 1869 de Boris Godounov, mise en scène par Barkhatov à l’Opéra de Lyon. Sans revenir sur la genèse des différentes versions de cette œuvre-monde, il est frappant de constater à quel point le Boris de 1869 parait étriqué, presque noyé dans la fresque totale avec acte dit « polonais » telle que Francfort nous la propose depuis quelques jours.

Les sept scènes de la première version (qui dure environ deux heures) se retrouvent bien dans la deuxième version en quatre actes et un prologue, mais, outre que cette dernière offre trois heures trente de musique, son aspect touffu, foisonnant, réduit singulièrement la place centrale du rôle-titre pour développer de façon saisissante le rôle central du peuple russe.

Et ce choix, déjà présent dans le roman historique de Pouchkine dont Moussorgski s’est inspiré, modifie substantiellement l’approche générale de l’œuvre.

Il faut en effet au chef et au metteur en scène, savoir maitriser la longueur et la diversité sans créer l’ennui ou l’incompréhension.

Boris Godounov 1872 conserve de nombreuses scènes intimistes concernant le tsar, sa famille, ses peurs et ses folies, en rajoute même avec une bonne partie de l’acte polonais, mais il ne se focalise pas sur les malheurs de Boris, et traite surtout l’aspect fresque historique et malheurs du peuple pris en tenaille entre l’Église et le pouvoir et réduit à la misère durant les incessantes querelles de légitimité de ceux d’en haut.

Francfort fait le choix de l’orchestration composée par Dmitri Chostakovitch entre 1939 et 1941, et représentée au théâtre Kirov de Leningrad en 1959 seulement. Nous sommes davantage familiarisés avec l’orchestration de Nikolaï Rimski-Korsakov plus ronde et plus classique. C’est donc une découverte. Le dernier tableau sera dans cette version, non pas la mort de Boris, mais la prise de pouvoir du faux Dimitri.

Moins originale que les premiers écrits de Moussorgski, elle est dotée d’une instrumentation beaucoup plus puissante notamment au niveau du nombre de percussions requises, y compris les fameuses cloches. Mais elle dilue en grande partie cette obsessionnelle thématique de Moussorgski qui identifie si bien la mélodie de Boris tout en gardant le côté sombre et coupant, sans concession romantique, de la composition initiale de Moussorgski.

L’esprit russe est moins présent, la réalisation s’éloigne de cette revendication slavophile dont Moussorgski était l’un des porte-paroles. On y trouve plutôt une atmosphère style film soviétique à la gloire du peuple travailleur du vingtième siècle avec cris de joie et chant choral assez grandiloquents, mais aussi ce sarcasme musical avec lequel Chostakovitch critiquait le stalinisme. L’orchestration pour neuf instruments ne trahit pas le caractère spirituel et presque mystique de l’œuvre, mais il l’interprète différemment : des cuivres plus aigus et plus profonds, des bois grinçants, le son funèbre du xylophone et les sonorités évoquant le glockenspiel d’un célesta, instrument auquel Moussorgski n’avait même pas encore accès.

L’ambitieuse mise en scène de Keith Warner

Keith Warner dont nous avions apprécié les Wreckers à l’opéra de Karlsruhe, il y a un an, semble hésiter entre plusieurs styles, décidant finalement de les mêler sans observer toujours une cohérence parfaite entre les scènes. C’est un peu le reproche qu’on pouvait également formuler concernant son célèbre Otello récent à Londres.

Globalement la dramaturgie est respectée, les leitmotivs inventifs, l’ensemble plutôt bien dirigé et les décors – de Kaspar Glarner accompagnés des effets vidéo de Jorge Cousineau – admirables. Ce qui n’est pas si mal pour une mise en scène.

On reste juste parfois sur sa faim en cherchant parfois le fil rouge du récit. On ressent à plusieurs reprises des sortes de sauts de registre qui, par suite de deux jetés de rideaux dans la très longue première partie (deux heures), nous transportent d’un lieu à l’autre, d’une époque à l’autre, sans « transition ».

Il est clair que Warner a voulu respecter les descriptions de la Russie profonde voulues par Moussorgski tout en glissant quelques traits des critiques implicites du régime stalinien de l’orchestration de Chostakovitch.

Il choisit un découpage classique pour cette version isolant l’acte polonais entre deux entractes (le deuxième étant dispensable).

L’œuf et le temps

Il s’appuie sur deux symboles du décor omniprésents sous différentes formes : l’horloge qui égrène le temps qui passe, puisque l’histoire s’étend sur plusieurs décennies, mais symbolise aussi le caractère historique du récit qui plonge aux racines de la Russie séculaire, et l’œuf, d’où tout part et où tout s’achève dans un cycle de la vie inéluctable où chacun, puissant ou misérable ne fait que passer. La couronne de Boris comme son trône évoquent l’œuf Fabergé présent dans plusieurs scènes.

Le prologue se divise en deux tableaux et scènes de foule que Warner assume comme telle lui donnant un décor volumineux, sorte de paroi grise incurvée avec coursives en hauteur, d’où de longues cordes descendent symbolisant le pouvoir des tout-puissants sur leurs administrés réduits en quasi esclavage. L’innocent, le fou est déjà là, semblant sortir du ventre de Boris Godounov et rampant sur le sol avant de se lover dans un recoin. La foule a envahi le plateau, Warner ne mégote pas sur l’impression du nombre ni de la misère et la scène est proche du premier degré sans interprétation particulière au contraire des visions plus sophistiquées et compartimentées de Serebrennikov et Barkhatov récemment. Boris est sommé de devenir empereur puis il est acclamé lors de son couronnement. Il apparaît plus résigné qu’enthousiaste tandis que la présence de Dmitry assassiné l’obsède et le pourchasse.

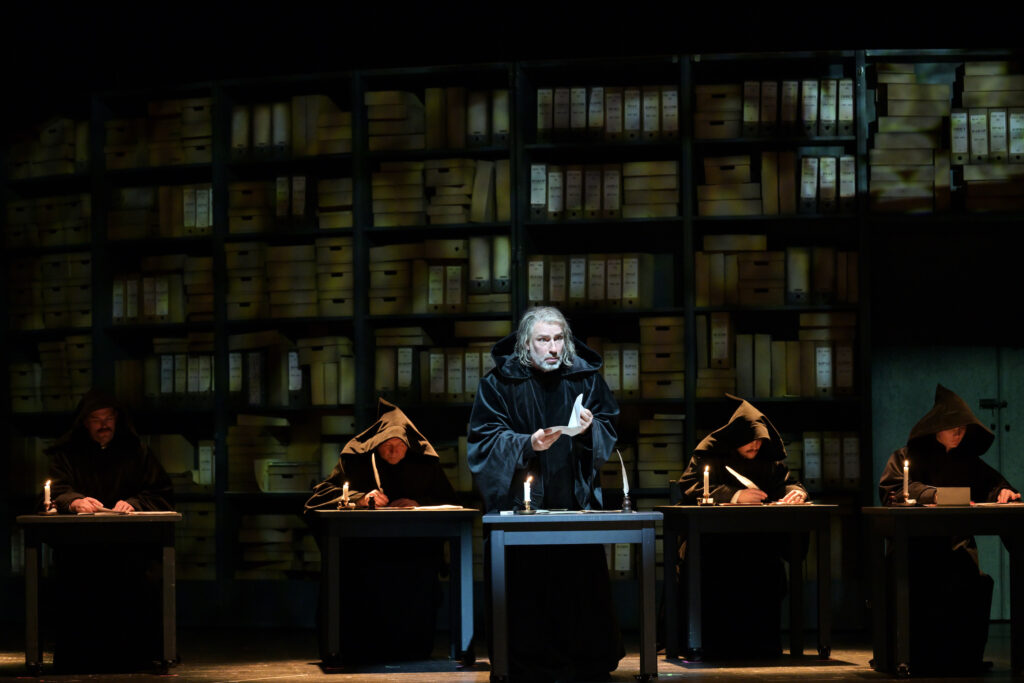

Cela souligne sans nul doute de manière adéquate le contraste avec l’acte 1 qui voir le moine Pimène dans son immense et austère bibliothèque aux hauts murs chargés de livres, raconter les faits du passé qui hantent Boris et donnent des idées au novice Grigori, suivie de la scène à la frontière lituanienne où Grigori témoin de ce récit essaye de se faire passer pour Dimitri, le tsarévitch assassiné.

Mais le vrai contraste dans ce récit dont Warner souligne la linéarité et la logique, se situe lorsque l’on arrive dans la grande salle du palais de Boris Godounov qui règne depuis plusieurs années à présent : l’intimité est relative puisqu’à l’inverse des scènes de foule où l’espace se resserre, la grande salle du palais parait immense et presque vide, avec ce bureau majestueux où travaille un Boris très affairé, le magnifique tapis gigantesque qui orne le mur du fond et les coussins ronds qui entourent la pièce comme les marques d’une horloge qui tourne sur le sol et cette réplique au-dessus de la scène, une magnifique horloge dont les aiguilles tournent inexorablement tandis que les chiffres s’effacent, l’ensemble faisant place à l’issue de la scène, au mécanisme complexe qui régit le temps.

Les différents personnages occupent furtivement l’espace le temps d’une partie de ballons pour les enfants, d’une déploration face à la mort pour la fille de Boris que ce dernier console, d’une scène affectueuse entre Boris et son fils au moment de la leçon de géographie. Tout ceci est traité avec élégance, sans grande originalité, mais avec efficacité.

De nombreux détails montrent que Warner ne se contente pas d’illustrer le récit, mais donne régulièrement des pistes de réflexion sur l’enchainement des faits.

L’acte polonais

L’acte II (dit « polonais ») qui suit un long entracte constitue à son tour une rupture de style dans la présentation de Warner.

On sait que son ajout a permis de répondre aux souhaits du Comité de l’Opéra de Saint-Pétersbourg qui trouvait l’histoire trop dépourvue d’amour et de personnages féminins.

Warner donne aussitôt un cadre moderne très festif, avec projections de paysages sublimes en vidéo, de magnifiques robes de bal avec des danseurs évoluant sur la scène comme lors du gigantesque bal du Guépard, sans oublier un lit à baldaquin de toute beauté, clin d’œil sans doute au chevalier à la Rose. Marina Mnišek et le faux prétendant au trône, Grigori, deviennent des personnages centraux du récit, au travers de leurs passions et des intrigues qui les entourent Grigori, Marina et Rangoni forment alors un trio dont l’histoire tragi-comique illustre le lien étroit entre amour, érotisme et pouvoir.

Et l’on ne lésine pas dans la composition sur les absolus contrastes entre jeux sadomasochistes sans gravité et tortures diverses infligées au peuple, sur amusement avec musique douce et massacre de masse des populations sur base de coup d’État.

Rien de plus logique que de revenir ensuite, à cette foule qui meurt de faim et crie misère, après s’être moquée d’un innocent qui refuse de prier pour le tsar meurtrier, dans un cadre similaire au début du Prologue auquel se rajoute l’étrange présence du tsar sur un trône en forme d’œuf de luxe tandis qu’il sent sa fin approcher et forme son fils à sa succession, menacé de destitution par les boyards menés par Chouisky. Dmitry est brièvement placé à son tour sur le trône, mais le final revient au fou, à l’innocent, qui sort d’un œuf et tout semble recommencer.

D’autres interprétations auront certainement lieu concernant nombre des détails de la mise en scène de Warner, notamment ces costumes tous somptueux, mais d’époques différentes que l’on doit à Kaspar Glarner, ces symboles pas toujours explicites au premier abord. On doit toutefois lui reconnaître une certaine esthétique, pas de contre sens perceptibles et une fluidité d’ensemble. Il ne sombre jamais ni dans le vulgaire ni dans la facilité, et offre une vision complète assez somptueuse de ces sombres épisodes de l’histoire de la Russie. Comme une chronique dont l’éternel recommencement serait inscrit dans ses propres prémices.

L’impressionnant Boris de Tsymbalyuk

Et l’ensemble est servi par la qualité vocale exceptionnelle qui est l’une des marques de fabrique de cet opéra qui possède l’un des plus beaux ensembles qui soient. L’équipe est rodée, fonctionne très bien collectivement et les solistes sont habitués à plusieurs styles, toujours dans « leur » maison dont ils connaissent l’acoustique, souvent avec les mêmes chefs avec lesquels ils sont en confiance.

Nous avions déjà eu l’occasion de découvrir le Boris Godounov de la basse ukrainienne Alexander Tsymbalyuk qui chantait le rôle-titre en alternance avec Ildar Abdrazakov, à l’opéra de Paris dans la version 1869 mise en scène par Ivo van Hove.

Il livre à Francfort une incarnation encore plus fouillée, plus complexe, où s’entremêlent la tendresse paternelle, le doute pathétique, les obsessions et les effets ravageurs de la culpabilité, la résignation et la grandeur impériale. La voix grave et profonde n’a pas vieilli ni été altérée. Elle garde cette beauté spécifique des clés de fa slaves, résultat d’une technique de chant qui leur est propre, et qui privilégie toujours l’expressivité vocale à la théâtralité. Les basses sont ainsi capables de manifester leur peine, leurs peurs, leur amour sans bouger un cil tout en nous bouleversant.

Tsymbalyuk confère à Boris Godounov une stature royale ; il est magistral dans les marques d’affection à ses enfants, impressionnant dans la scène de la folie, émouvant jusqu’aux larmes dans la scène de la mort. Rarement une incarnation n’aura paru si fouillée et si étonnamment passionnante.

Une distribution exceptionnelle

Et l’on est également impressionné par l’autre basse, Andreas Bauer Kanabas, qui incarne un moine Pimène majestueux et implacable. Sa chronique à l’acte 2 est un parfait exemple de réussite dans le cadre d’une maturité vocale. Basse puissante, profonde, il garde cette sobriété empreinte d’une piété absolue tandis que le volume exceptionnel de sa voix emplit la salle sans difficulté.

C’est le ténor russe Dmitri Golovnine qui campe Grigori le faux Dimitri sans lui conférer la moindre noblesse. Il en fait une sorte de raté, anti-héros par excellence, un personnage qui aspire à la gloire, mais n’est qu’un traître – faux, fourbe, ambigu et totalement corrompu.

La mezzo-soprano Sofija Petrović fait ses débuts à Francfort dans le rôle de Marina, et s’impose avec conviction. Véritable force de la nature, elle règne sur l’acte polonais avec une aisance confondante, la voix est puissante et perçante, l’autorité apparait naturelle et ses relations avec l’excellent Rangoni de Thomas Faulkner sont l’une des grandes réussites de la soirée.

On ne présente plus le ténor A.J. Glueckert que l’on a vu et apprécié ici dans de nombreux emplois. Il interprète le rôle de l’opportuniste Chouïski, confirmant son statut d’acteur de caractère de premier plan au sein de l’ensemble de Francfort, incarnant un personnage tiraillé entre mensonge et autodestruction.

C’est la jeune Karolina Makuła qui campe le tsarévitch Fiodor avec une voix juvénile de mezzo-soprano d’une innocence naïve et rayonnante parfaite dans le rôle tandis que la Xenia d’Anna Nekhames nous touche profondément par sa détresse.

Il faudrait bien sûr citer tous les autres rôles, tous parfaitement à leur place, parmi lesquels on note la présence de quelques artistes de l’ensemble qui chantent également dans Die Banditen, comme les ténors Peter Marsh (Missail) ou Michael Mccown (un Fou et un membre du corps des Boyards).

Il faut reconnaître aux chœurs de l’Opéra un savoir-faire phénoménal, hier dans la légèreté de l’opéra-bouffe pour Offenbach, aujourd’hui dans les interventions solennelles au gigantisme saisissant du peuple russe mis en scène dans Boris Godounov. Et on aura rarement vu également un jeu collectif aussi impressionnant dans l’ensemble des scènes de foule notamment lors du soulèvement populaire sanglant.

D’une manière générale, outre les chanteurs russophones, tous les choristes présentent une qualité de prononciation russe tout à fait correcte.

L’Orchestre de l’Opéra et du Musée de Francfort ne cesse de nous surprendre également par sa plasticité et le caractère brillant de ses démonstrations. Il déploie, pour ce Boris, une élégante et énergique sonorité sous la direction de Thomas Guggeis, son directeur musical. Ce dernier maintient un équilibre parfait, ne laissant jamais l’orchestre dominer le chant, et incarne l’idéal de Moussorgski qui privilégiait le livret, écrit également de sa main, à la musique. L’intelligibilité du texte, si importante pour Moussorgski, demeure parfaitement intacte.

Mise en scène et interprétation sont suffisamment exceptionnelles pour garantir le succès de Boris Godounov à Francfort. Le public a répondu présent et félicité l’ensemble de la production d’une très chaleureuse ovation.

Opéra de Francfort, Boris Godounov, nouvelle production. Réservations : ici.

Visuels : © Barbara Aumüller

CD Classique, sortie : « Simon Boccanegra » dominé par les prestations de Ludovic Tézier et Marina Rebeka, chez Prima Classic

par Helene Adam06.02.2026

→ Lire l’article

Bogdan Volkov : « C’est un moment d’éternité, qui vaut toute une vie »

par Maria Sidelnikova06.02.2026

→ Lire l’article