Bonté divine : Damiano Michieletto réenchante « La Cenerentola » de Rossini au Théâtre des Champs-Élysées

par Philippe Manoli18.10.2023

Michel Franck a eu la très bonne idée de participer à une coproduction avec la Semperoper de Dresde pour monter La Cenerentola de Rossini imaginée par le metteur en scène italien Damiano Michieletto. Juste après la création dresdoise en septembre, la même équipe de chanteurs se produit à Paris et si, en fosse, ce n’est pas la prestigieuse Staatskapelle de Dresde qui officie, on n’y perd pas au change avec les instruments anciens et l’excellent chœur masculin de l’Ensemble Balthasar Neumann, dirigés de main de maître par son fondateur Thomas Hengelbrock.

Le public parisien connaît bien la mise en scène du Barbier de Séville de Rossini créée par Damiano Micheletto, en 2010, à Genève et reprise, plusieurs fois, à l’Opéra national de Paris. En 2018, il y avait déjà monté Don Pasquale de Donizetti. Et ce sera également le cas avec le Don Quichotte de Massenet plus tard dans la saison actuelle. Le prolifique metteur en scène italien fait partie de la short list des créateurs que toutes les grandes maisons se disputent, au risque d’ailleurs de tomber, comme d’autres, dans une sorte de routine dans la mesure où ils sont sursollicités et finissent parfois par ne plus donner le meilleur d’eux-mêmes.

Rien de tel au Théâtre des Champs-Élysées qui accueille donc La Cenerentola de Rossini, dernière mise en scène de Michieletto, avec la même équipe de chanteurs et dans la foulée de sa création à Dresde en septembre. Le metteur en scène vénitien s’est en partie inspiré de la comédie à l’italienne des Risi et Scola pour caractériser certains de ses personnages, particulièrement Don Magnifico, dont il fait un « padre pardone » en marcel aux deltoïdes velus, frappant Angelina pendant l’ouverture puis manipulé dans son sommeil par des filles en jogging qui en profitent pour piquer dans la caisse de la cafétéria sur laquelle il sommeillait. Cette pantomime est peut-être le seul moment peu convaincant de son travail, sa direction d’acteurs se révélant bien plus affûtée après ce moment initial.

Ici Don Magnifico est un personnage veule et détestable, plus ou moins « affreux, sale et méchant », privé de la facette débonnaire qu’on lui concède le plus souvent. Ses filles, comme lui, refusent d’ailleurs toute réconciliation avec Angelina lors de la dernière scène, où la petite souillon – ici autant serveuse de cafétéria que femme de ménage – devenue la reine du bal et la future épouse du roi (déjà en robe de mariée) finit par exercer une petite vengeance personnelle en forme de chute : elle distribue des paquets cadeaux blancs à tous, chœur compris (sauf Dandini et Ramiro), paquets qui contiennent des gants de ménage en latex jaune. Tout ce petit monde se met à récurer le sol, genoux à terre, en tablier, avec des seaux descendus des cintres d’où jaillissent des bulles de savon pendant qu’Angelina disserte sur les vertus du pardon.

Un Alidoro protéiforme et virtuose

Cette entorse mineure au livret, outre qu’elle permet une surprise amusante lors de la scène ultime, pourrait faire craindre que la lecture de Michieletto fasse perdre au conte son caractère merveilleux. D’autant que la scénographie de Paolo Fantin fait du palais délabré de Don Magnifico une cafétéria aux murs blancs, dotée d’une mezzanine et d’un grand escalier à cour, un dispositif qui permet, par ailleurs, une grande fluidité de déplacement aux chanteurs. Le palais de Ramiro est un loft cossu et sobre, avec un grand bar à jardin et des canapés au centre. Angelina sert, à la cafétéria, un Ramiro en jeans et casquette de banlieusard et range les plateaux sur une desserte à roulettes, quand elle ne joue pas du balai à franges. Le carrosse du prince est une BMW qui fracasse la vitre du fond de la cafétéria sans crier gare.

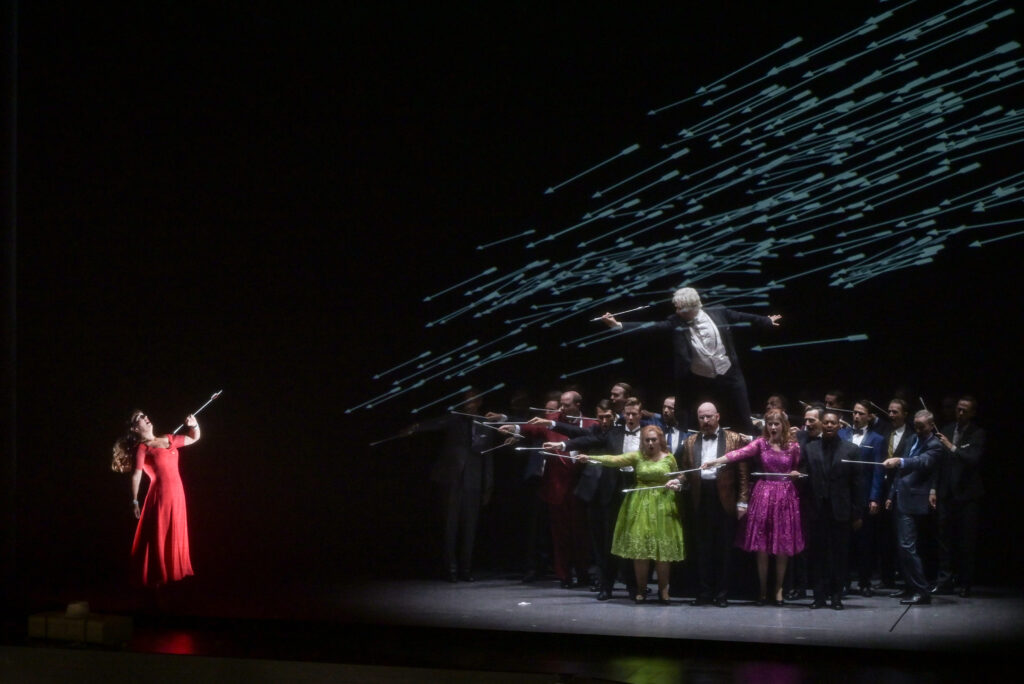

Mais nos craintes quant à un réalisme froid ou manquant d’âme s’estompent vite car le metteur en scène décide justement de faire d’Alidoro, philosophe et précepteur du prince, seul élément qui chez le librettiste Ferretti garde un lien avec un surnaturel bien plus fourni chez Perrault (les citrouille, souris et pantoufles de verre ont disparu du livret, où la philosophie des Lumières remplace la magie) le grand ordonnateur de l’histoire. À rebours de l’adaptation de Ferretti, qui incrimine le hasard (« Mi seconda il destino » à la scène 4 de l’acte 2, juste avant l’orage providentiel qui fait se renverser le carrosse du prince à côté de chez Angelina), Michieletto réenchante l’histoire, avec un Alidoro thaumaturge omniprésent et omnipotent, littéralement tombé du ciel en projection pendant la sinfonia, et qui non seulement tire les ficelles du drame et lance les flèches de l’amour, se substituant à Cupidon à la fin du premier acte, mais aussi de façon bien plus subtile incarne avec son costume entièrement blanc (même ses cheveux sont immaculés) une sorte d’ange gardien du couple amoureux et surtout d’Angelina. Il pourrait bien être le père défunt d’Angelina, revenu du ciel pour la protéger : les allusions dans le récitatif avant son grand air alors qu’il l’appelle « Figlia », vont dans ce sens (ne s’appelle-t-elle pas elle-même Angelina, ou Angiolina, petit ange ?). Michieletto lui fait déposer des plumes blanches mystérieuses sur le parcours du prince, et réveille Angelina avec des plumes après l’orage. Alidoro va jusqu’à devenir metteur en scène, en dirigeant les lumières du quintette, tandis que sa valise blanche, toujours ouverte à l’avant-scène à jardin, symbolise le magicien et ses tours. Après avoir arboré le costume d’un livreur de colis au moment de l’invitation au bal d’Angelina, Alidoro se transforme, lors du finale du premier acte, en chef d’orchestre en frac. Et après avoir envoyé les flèches de Cupidon dans la nuque de Ramiro et le cœur d’Angelina, puis dans le cœur des choristes, il dirige les chanteurs avec une flèche dans une pantomime (et dirige le pianoforte depuis la scène au début du second acte).

Au-delà même de la conception de ce personnage, Michieletto joue la carte de l’humour sans arrière-pensée : Angelina arrive au bal en robe rouge, lunettes noires et fichu sur la tête comme une Bardot au festival de Cannes. Mise en valeur par un projecteur, elle prend une pose de star qui lui permet de descendre le bras sur la rambarde de l’escalier à la rencontre de la main de Ramiro qui fait le chemin en sens inverse. Ce jeu permanent avec les clichés permet d’agréger le sourire au rire, et de faire de cette mise en scène une pièce montée riche de sens et légère à la fois.

Burla, swing et ascension

Michieletto joue deux cartes maîtresses, celle du burlesque et celle de la verticalité. Le burlesque permet de faire naître le rire. Fondé sur une direction d’acteurs très fouillée, il fait en sorte que le rythme de la mise en scène, entre mouvements et gags, soit coordonné avec le rythme volontiers trépidant de la musique du cygne de Pesaro. Ainsi Don Magnifico se frappe le crâne en chantant « ding dong » dans « Miei rampolli femmininini », les sorelle apparaissent en peignoirs bigoudis, des rondelles de concombre sur les yeux au premier acte, et sont même avinées au début du second acte. Le chœur d’hommes est grimé en femmes à l’arrivée de Dandini, jouant les groupies du faux prince arrivé en voiture comme un acteur hollywoodien, et ils/elles se pâment en tombant à la renverse quand il se retourne vers elles. Alidoro dépose un masque d’âne sur la tête de Don Magnifico durant son aria « Miei rampolli femminini » où il se rêve en âne reproducteur, et dépose sur ses épaules un manteau d’hermine quand il se voit couvert d’honneurs, croyant qu’une de ses filles est proche d’épouser le prince au second acte. Lors du sextuor du second acte (« Questo è un nodo avviluppato »), il va jusqu’à entourer les protagonistes avec un film alimentaire et les emballe dedans : tout cela sort assez directement du texte mais un peu comme dans un rêve, puisqu’ils chantent à ce moment que cette histoire est un embrouillamini inextricable. Michieletto part toujours du mot et du sens pour en tirer des allusions et symboles chargés d’humour autant que de sens. Cela donne un caractère littéralement virtuose à sa mise en scène.

Ce mouvement perpétuel, qui jamais ne lasse l’œil, va jusqu’à intégrer quelques pas de danse pour les protagonistes, que ce soit Ramiro, Dandini, Don Magnifico ou Angelina. Cette joie déborde naturellement des crescendi et des rythmes chaloupés de la partition.

Mais par ailleurs le metteur en scène utilise aussi beaucoup la verticalité sur le plan symbolique. Ainsi le décor de la cafétéria reste-t-il suspendu en l’air comme une épée de Damoclès sur la tête d’Angelina, qui risquerait de revenir à la situation initiale. Après l’orage, elle dort sur une table de la cafétéria qui sort du plancher et s’élève sur la scène (ne va-t-elle pas s’élever dans la société ?). Alidoro fait descendre des cintres l’invitation d’Angelina au bal, au bout d’un fil, après que Don Magnifico a déchiré celle qui lui revenait. Le magicien fait descendre par le même chemin une voiture miniature qui annonce celle du prince qui intervient ensuite de façon fracassante en taille réelle. Ce jeu sur les symboles et les faux-semblants rebondit avec les pantomimes et ombres chinoises qui évoluent autour de l’espace de la sortie au fond du décor.

Tout cela produit une tension positive entre le réalisme et une sorte de réenchantement par la magie assumée par le personnage d’Alidoro. La mise en scène évolue donc en permanence entre cruauté et tendresse, emballement et apaisement, embarquant le spectateur dans un rythme toujours renouvelé et captivant. Évitant l’écueil du cynisme autant que celui de la niaiserie, il émeut en mettant le spectateur dans la position d’un enfant face à un prestidigitateur : il se laisse emporter.

Il Tedescho, et tutti gli altri

Pour mettre une faveur luxueuse sur ce paquet-cadeau, il fallait une direction musicale à la hauteur de la mise en scène. Thomas Hengelbrock était l’homme de la situation, à la tête d’une phalange munie d’instruments anciens, et d’un chœur d’hommes à la diction parfaite et à l’homogénéité sans défaut. Le volume de l’orchestre est toujours très maîtrisé, ses couleurs délicieuses, typiques des instruments anciens, forment ici un camaïeu pastel des plus délicats. Si comme souvent les cuivres montrent parfois leurs limites en termes de justesse, les bois et les cordes apportent une suavité et une sensualité bienvenues grâce à la profondeur unique de leurs timbres, et l’ensemble des pupitres fait preuve d’une cohésion épatante. Les flûtes offrent de magnifiques volutes dans l’accelerando qui mène au quintette du premier acte, et l’orchestre va jusqu’à participer à la comédie, en donnant un énorme effet de glissando appuyé sur « Ih, ih ! La bella Venere » dans le quintette « Signor una parola ». Les accélérations n’ont jamais rien de brutal, et les harpes font entendre leur transparence dans les accompagnements répétés de la chanson de Cendrillon (« Una volta c’era un Re»), les triangles même ne manquent pas d’être audibles dans les mêmes phrases. Si le rythme des imprécations des sœurs au tout début manque de hardiesse (« Cenerentola, finiscila »), ce sera le seul moment où on ne louera pas le sens du rythme du chef. Durant tout le reste de la représentation les ensembles ont la précision de mouvements d’horlogerie, et le chef couve ses chanteurs avec bienveillance, leur autorisant un très large éventail de nuances, enveloppant leur chant d’un nuage de timbres délicats. Si les chanteurs osent peu de variations (une seule pour le rôle-titre dans le rondo final), le respect du style rossinien règne en maître, sans sécheresse ni précipitation, toujours fondé sur la pulsation liée au chant. La sinfonia et l’orage, bien sûr, permettent à l’orchestre de se monter sous son meilleur jour, mais c’est peut-être dans le récitatif et le grand air d’Alidoro qu’il réussit aussi un coup de maître en portant le chant de la basse, en lui offrant plus qu’un écrin, un tremplin vers les sommets de l’émotion.

Des chanteurs de haut vol

La distribution réunie pour cette production mise beaucoup sur la jeunesse, à la notable exception de Don Magnifico, confié à la basse expérimentée du Hongrois Peter Kalman. Celui-ci, après avoir fait ses armes avec moult Bartholo, Mustapha ou Magnifico, est passé maître dans la caractérisation du buffo rossinien. Loin de la mauvaise tradition des acteurs-chanteurs gloussants et peu chantants dans ce type de rôles, il en domine l’ambitus avec maestria, n’éludant jamais les aigus, offrant les ressources d’un grave profond et joliment ambré. Il ne fait qu’une bouchée du sillabato rapide de son duo avec Dandini, et ses deux arias sont magistrales de maîtrise vocale comme de caractérisation. Car c’est un acteur de premier plan, et s’il se permet quelques coquetteries comme le falsetto de « baroncino » dans « Sia qualunque delle figlie », il s’en tient à quelques détails épicés qui relèvent le plat, comme le faisait Enzo Dara auquel il n’est pas inférieur en cette matinée. Il joue sur les ralentissements rythmiques en parfait musicien dans « Io Don Magnifico », et offre partout un italien gouleyant et théâtral, aux accents parfaitement caractérisés, comme l’« Altezza » plein de veulerie face à Dandini qu’il prend pour le prince, « buona a niente », plein de mépris envers sa belle-fille, et son « Altezza… a voi mi prostra » face à Cendrillon sonne admirablement faux pour dépeindre l’hypocrite barbon refusant de céder même face au retournement de situation.

Les plus jeunes ont fort à faire pour se hisser à la hauteur de ce portrait, et tous n’y réussissent pas.

Les deux pestes de demi-sœurs sont incarnées par la soprano italienne Alice Rossi, et la mezzo polonaise Justyna Olow. Cette dernière offre un ample mezzo coloré à Tisbé, juste un rien strident dans les fortissimi des ensembles. Alice Rossi projette fièrement son soprano lumineux et dense, et toutes deux caractérisent les pimbêches avec brio.

Le baryton carlifornien Edward Nelson impressionne par des qualités d’acteur de haut niveau en incarnant un virevoltant Dandini en costume bleu électrique (et aux chaussures couleur de zèbre). Il charge le faux prince de juste ce qu’il faut de suffisance, et change radicalement de posture quand il redevient le laquais de Ramiro. Vocalement, il dispose d’un instrument lumineux, aisé dans l’aigu, mais trop limité dans le grave pour le rôle, et il peine à projeter les vocalises nombreuses de sa partie. S’il ne démérite pas dans son grand air « Come un ‘ape ne’ giorni d’aprile », on attend plus d’un Dandini.

Le jeune ténor sud-africain Levy Sekgapane fait office de star en devenir et on attendait beaucoup de sa prise de rôle en Ramiro, lui qui a été adoubé par Lawrence Brownlee, admirable Ramiro notamment au Met en 2009, à tel point qu’ils partagent souvent la scène en récital. Mais l’élève n’est pas encore au niveau du maître. Si son aspect juvénile plaide pour lui, sa caractérisation du prince déguisé en valet pâlit à côté de ses collègues plus doués en matière de jeu théâtral. Vocalement, son tendre ténor se pare de couleurs assez sombres et s’apparie remarquablement au lumineux mezzo de Marina Viotti dans le duo « Un soave non so ch’è ». Cependant, il peine à colorer son chant et surtout à projeter sa voix dans les récitatifs, et se fait trop discret dans les ensembles. Bien sûr, il n’est pas avare de contre-uts ni de contre-rés et son grand air « Si, ritrovarla l’o guiro » est un festival de vocalises comme il en a le secret, sa longueur de souffle et sa maîtrise de la messa di voce lui permettant des effets très réussis, mais il est loin d’être capable de nuancer son chant dans l’optique du sens, comme sa partenaire : l’aigu de « Perché la nome accende » dans le finale du premier acte pouvait sans doute prendre une couleur plus proche du trouble ressenti par le prince que de l’éclat trompettant.

Le cas de la basse grecque Alessandros Stavrakakis semble relever du miracle – bien en situation dans cette mise en scène. Une annonce du futur directeur des lieux, Baptiste Charroing, avant le début de la représentation de ce dimanche en matinée, nous faisait craindre le pire, l’artiste étant déclaré souffrant. Est-ce que cette annonce a détendu le chanteur, au point qu’elle lui a permis de se transcender au-delà même de ce qu’il offrait habituellement dans le rôle ? Car il nous a littéralement bluffé. Son timbre est somptueux, mais surtout il fait preuve d’une émission d’une étonnante souplesse, offrant un son fluide, aérien, très moelleux, et y ajoute un grand raffinement de ton. La compassion dont fait preuve son personnage s’exprime par ce biais vocal, rendant particulièrement émouvant le récitatif « Si, tutto cangerà » avant son grand air. Celui-ci est peut-être le sommet de la matinée : la longueur de souffle, la pureté du phrasé, l’élan de la messa di voce, la hardiesse du chant di sbalzo, l’aisance des vocalises, tout concourt à sidérer le public, le temps d’un moment de grâce. S’il n’atteint pas les sommets que seul Samuel Ramey a fréquentés au siècle précédent dans ce rôle, il s’en approche. Et ses interventions au second acte sont également très touchantes, avec son vibratello serré, et sa tendresse quand il annonce que le destin va tout changer pour sa protégée. Et qu’importe s’il n’a pas été capable d’une telle performance lors des séances précédentes. Là réside la magie du spectacle vivant, la représentation du jour n’est pas celle de l’avant-veille ni celle du surlendemain.

Marina Viotti revenait au théâtre de l’avenue Montaigne après son triomphe en Périchole en décembre dernier. Elle était très attendue, et a encore une fois remporté la mise. Son Angelina cumule toutes les qualités : elle offre la tendresse d’une Berganza, et la folle virtuosité et précision d’une Valentini-Terrani. Dès ses premières phrases, le raffinement de son émission traduit la délicatesse du personnage, et son grave ambré, son aigu lumineux se rient de l’ambitus du rôle. Surtout, sa capacité à colorer son chant pour suivre de près le sens des mots est l’une de ses qualités cardinales : dès qu’il faut répéter un mot, une phrase (« l’innocenza, l’innocenza »), elle use de la mezza voce, de la dynamique, des intentions pour dessiner les pleins et les déliés de l’âme de Cendrillon. Pour une prise de rôle, elle tutoie d’emblée la perfection. La variété des attaques dans l’aigu, l’ivresse des vocalises, l’aisance de la projection subjuguent, et le son filé sur « la bontà », qui définit parfaitement la psyché du personnage lors de l’arrivée d’Angelina au bal en tant qu’Inconnue, n’empêche pas l’actrice au même moment de jouer les stars de cinéma en goguette, faisant elle aussi preuve de réelles qualités d’actrice bouffe. Mais l’étonnement de « Siete voi » est, lui, rempli d’une émotion sans fard, quand elle reconnait Ramiro, et « ecce trionfi », d’abord délicatissime puis enflé avec puissance jusqu’à l’éclat, montre l’étendue de ses dons. Bien sûr, le rondo final est étourdissant, d’autant plus qu’il est débuté avec une finesse de trait troublante, d’où émane une lumineuse tendresse, avant une variation sur « al fiore », et un trille parfait. La spontanéité d’ « o istante ! » n’empêche pas le personnage de fulminer ensuite dans les vocalises de « Non piu mesta », et que l’ex-servante s’offre une petite vengeance à contre-courant du livret. Mais que la mariée est belle en cette matinée d’octobre !

La réussite n’est peut-être pas totale dans cette Cenerentola mais la mise en scène nous a ravi et trois de ses protagonistes se sont élevés au niveau de l’idéal de leurs rôles, grâce à un orchestre et un chœur somptueux. C’est déjà considérable !

Visuels © Vincent Pontet

Entretien avec la soprano Claire de Monteil : la passion de chanter !

par Helene Adam27.01.2026

→ Lire l’article

Au Capitole de Toulouse, « La Passagère » de Weinberg dépeint l’enfer concentrationnaire avec force et conviction

par Hannah Starman26.01.2026

→ Lire l’article