Anvers : dans le monde fantastique de « Parsifal » avec le jeune ténor héroïque Christopher Sokolowski !

par Helene Adam15.10.2025

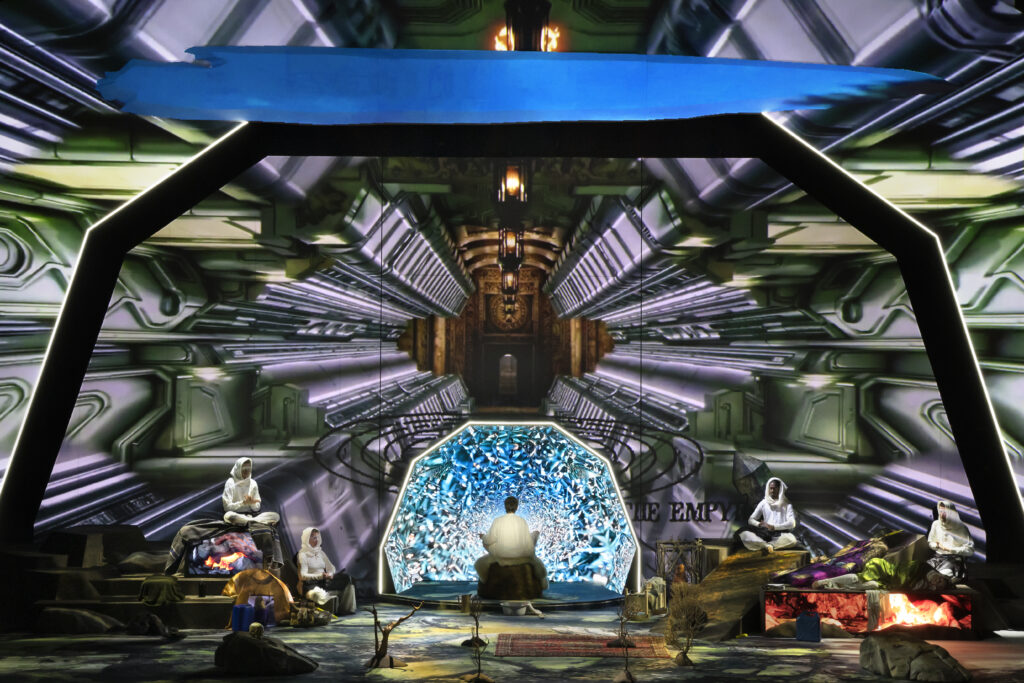

Un Parsifal façon « Fantasy » doté des merveilles les plus modernes de la technologie vidéo, défraye la chronique à Gand puis à Anvers, dans la mise en scène de Suzanne Kennedy, sous la direction d’Alejo Perez et avec un héros, véritable révélation dans le monde lyrique, incarné par le jeune ténor Christopher Sokolowski.

Parsifal, le dernier opéra de Wagner

Parsifal, le dernier « Festival scénique sacré », a été créé à Bayreuth, et jusqu’en 1914, il était interdit de jouer l’œuvre ailleurs que sur la colline sacrée.

Mais dès que cette dernière est tombée dans le domaine public la plupart des grandes maisons d’opéra se sont emparées de ce chef-d’œuvre à mi-chemin entre la quête spirituelle atemporelle et la recherche du bonheur par la magie du Graal.

C’est le cas de l’opéra flamand. La dernière production datait de 2018 et celle-ci, qui ne laisse personne indifférent, fera date dans les représentations de Parsifal d’autant plus qu’elle est remarquablement dirigée par Alejo Perez qui termine son mandat à la tête de l’ Opera Ballet Vlaanderen.

Souvent donnée à Pâques à cause des références religieuses d’un Wagner par ailleurs athée, l’œuvre s’est largement sécularisée depuis des décennies et reste l’un des opéras les plus mystérieux et les plus achevés de Wagner, une sorte d’hypnose collective qui commence à la première note d’un Prélude planant, pour se terminer sur les chœurs remplis d’espoir du final avec le « Rédemption au Rédempteur ! » venu du ciel.

Faute, crime, péché, châtiment et rédemption sont au cœur du sujet, avec cette naissance de l’empathie qui ne peut venir que d’un fou pur et innocent, le fameux Parsifal sauvant de la douleur éternelle, Amfortas, blessé par la lance du magicien Klingsor et maudit à jamais, celui par lequel arrive le malheur pour l’ensemble de la communauté du Graal préservée autant que faire se peut, par le courageux doyen Gurnemanz.

Histoire de groupe, de secte soudée par un même idéal et une fidélité sans peur et sans reproche, Parsifal se prête à toute sorte de comparaisons, dont les Fantazy New age sont tout à fait représentatives, de Harry Potter à Game of Thrones en passant par le Seigneur des Anneaux, qui ont tous, peu ou prou, emprunté aux légendes dont Wagner s’est inspiré. Ce mélange d’épopée et de spiritualité qui se fixe ses propres règles, entre parfaitement en résonance avec le lent et puissant développement qui va du récit des malheurs advenus aux Chevaliers du Graal par Gurnemanz au sauvetage final.

La mise en scène époustouflante de Suzanne Kennedy

Rien de plus logique pour Suzanne Kennedy et le plasticien Markus Selg qui ont développé une mise en scène s’appuyant sur une foison d’images et de films vidéo dont la permanence indique en quelque sorte, brillamment, le chemin de rédemption de la communauté.

Kennedy et Selg avaient déjà proposé une scénographie immersive pour leur « Einstein in the Beach », donné dans la grande halle de la Villette pour l’édition 2023 du Festival d’automne à Paris.

Et d’autres metteurs en scène de Parsifal comme Pierre Audi à Munich en 2018, s’étaient également appuyés sur le travail de plasticiens célèbres, en l’occurrence le peintre Georg Baselitz, et ses grandes toiles aux personnages inversés et aux signes calligraphiques mystérieux. Mais à l’inverse de sa vision sombre, presque noire, du récit initiatique, Suzanne Kennedy et Markus Selg, font le choix de la lumière et de la couleur, du mouvement perpétuel et des très nombreuses images superposées en cercles concentriques qui ne laissent jamais l’œil au repos.

On a parlé d’excès ou de contrastes trop forts entre le bouillonnement visuel et l’immobilisme du plateau, mais une grande partie de l’effet recherché est précisément de valoriser la musique et le chant en créant une atmosphère propice à la contemplation sans agitation physique (inutile) des chanteurs. Et de ce point de vue, c’est très réussi.

On peut être décontenancé par l’acte 1 qui parait surchargé de symboles, après un splendide prélude accompagné d’un véritable film, où apparaissent des incrustations façon BD, où nous parcourons les montagnes autour de Montsalvat, comme si nous étions à dos d’oiseau, parfois au ras du sol jonché de casques tombés à terre, parfois depuis des hauteurs vertigineuses, toujours au-dessus du paysage de rêve que forment pics enneigés et vallées ensoleillées.

Mais il faut juste se laisser emmener comme on se laisse conduire par l’envoûtant art du leitmotiv de Wagner -là celui du Graal, là celui de Parsifal, là celui de Kundry-. Le voyage commence.

Et tout au long de l’œuvre, ce « film » va servir de fil conducteur, illustrant les coins et les recoins d’une grotte où siège la communauté du Graal, la forêt qui l’entoure, le château de Klingsor sur l’autre versant des Pyrénées, les vastes plaines et sommets que Parsifal devra parcourir pour retrouver le chemin alors qu’il est perdu et que « tout a changé », et la forêt réduite à quelques arbres sans feuille dans une plaine dévastée, symbolisant misère dans laquelle est plongée la communauté tant qu’il n’est pas revenu sauver Amfortas. L’explosion en vol et en mille larmes blanches et rouges du cygne tué par Parsifal, est saisissante tout comme l’omniprésence des nombreux signes de la mort et de la désolation avant la rédemption finale.

Bien d’autres images vont se superposer à ce film du voyage, façon kaléidoscope pour la plupart, entretenant le mélange entre la nature et les sombres pensées des héros en proie au doute et confrontés à une quête spirituelle infructueuse.

Et ce mélange de cultures, de références et d’époques fonctionne comme un jeu de piste fascinant, fidèle en cela à l’esprit des Fantasy dont il s’inspire.

Une montée crescendo de l’impact des images

Contrairement à d’autres mises en scène qui reposent largement sur la vidéo, on ne sort jamais de cet univers qui est, bien plus qu’une toile de fond, une utilisation géante des technologies modernes, qui part de la conception pour aller vers la réalisation et demeure indissociable de l’ensemble.

Ainsi sur le rideau même qui se baisse entre les entractes, le film continue, présentant une lave en fusion dans un gouffre, puis un sol rouge prenant le pas sur la beauté des montagnes enneigées, enfin une étendue bleue entre le ciel et la mer.

L’on se familiarise très rapidement avec les symboles de la communauté, qui ne sont pas sans rappeler ceux des tribus indiennes du continent américain notamment les immenses totems. Et de sombres oiseaux volent régulièrement au-dessus de la terre tout comme ombres et lumières évoluent sous l’impact d’énormes nuages noirs qui grossissent dans le ciel.

À l’opposé, les chanteurs eux-mêmes observent un immobilisme au milieu de ces défilés d’images qui atteignent un sommet de complexité dans une sorte de descente vertigineuse entre d’étroites parois, façon jeu vidéo ou course poursuite de Star wars.

Regroupés dans une sorte de grotte et positionnés façon crèche, chacun à une place précise sur le plateau -Gurnemanz côté jardin, Kundry côté cour, Amfortas sur le devant lorsqu’il apparait et un Parsifal christique au centre le plus souvent sur un rocher-, ils sont accompagnés par des figurants moulinant régulièrement des bras dans un mouvement convenu lors de l’acte 1, et apportent des arbres chétifs à Amfortas lors de l’acte 3, celui de la désolation.

Les interactions directes sont réduites au minimum nécessaire dans le cadre de l’illustration de l’action : scène de séduction très rapprochée entre Kundry et Parsifal avant la prise de conscience spectaculaire de ce dernier (et le fameux cri « Amfortas Die Wunde »), scène de l’acte 3 où Kundry lave les pieds de Parsifal, scène de la lance guérissant Amfortas.

Mais pour l’essentiel, si les chanteurs endossent leurs rôles à merveille, ils le doivent essentiellement à d’excellentes interprétations vocales, très expressives, sur lesquelles on se concentre dans le maelstrom d’images.

Lors de l’introduction orchestrale qui précède ce dernier acte, on apprécie tout particulièrement de voyager à nouveau au-dessus des monts et des vallées, comme Parsifal cherchant son chemin pour rentrer à bon port et ramener la lance. Ce récit du wanderer, très typique du romantisme allemand, ce voyage à travers la nature qui semble vivante, sera raconté par Parsifal lui-même dans l’un des plus beaux airs de sa propre partition. Kiril Serebrennikov, autre metteur en scène de génie pour ce Parsifal (Vienne, 2021), avait également illustré magnifiquement ce voyage d’hiver dans la neige.

Et sans doute faut-il voir le spectacle plusieurs fois pour ne rien perdre de la richesse picturale de cette originale réalisation.

Ces clins d’œil au monde contemporain et cette entreprise d’immersion visuelle impressionnante, ont manifestement beaucoup plu aux nombreux jeunes présents dans la salle et sans doute, cette approche permet-elle d’aborder Wagner et son génie narratif et musical, d’une autre manière.

Un Parsifal désarmant d’authenticité

La soirée doit également beaucoup à la qualité globale de la distribution, notamment celle de sa diction en allemand, et tout particulièrement le jeune Parsifal de Christopher Sokolowski. Précédemment remarqué en Lohengrin, mais aussi dans le Billy Budd, d’après Britten, proposé au festival d’Aix-en-Provence cet été et où il incarnait Captain Vere, il confirme son talent dans cette série de représentations à Gand puis à Anvers qu’il irradie de sa présence.

Il est toujours appréciable d’avoir un ténor qui a l’allure générale juvénile que l’on prête au « reine Thor » de Wagner et quand ce physique avantageux, évoquant le Parsifal de Jonas Kaufmann au MET en 2013, s’ajoute à un chant impressionnant de maturité technique et de beauté vocale, on ne peut qu’être totalement satisfait.

Le ténor américain est doté d’une voix puissante aux aigus percutants, capable d’offrir des nuances importantes et de multiplier les couleurs d’un timbre fort agréable tout en dominant toutes les difficultés de la partition.

Car si le rôle de Parsifal est court, le chanteur est présent presque en permanence sur le plateau, où il doit réagir à ce qui se dit autour de lui et à son propos.

On l’attend bien sûr à l’acte 2 avec le fameux « Amfortas die Wunde » qui tonne dans la salle comme il se doit, tout comme d’ailleurs dans la fièvre qui suit et où il doit tout donner avec force et détermination. Enfin l’acte 3 le voit totalement libéré, offrant du très beau chant lors de son récit de voyage, et d’infinies douceurs quand il demande que le Graal soit visible de tous. Il possède déjà une incarnation personnelle très convaincante du rôle et son aisance dans Wagner nous rend fort impatients de l’entendre dans d’autres rôles, Lohengrin (qu’il a déjà chanté) et Siegmund s’imposent de toute évidence.

Et une très belle équipe de chanteurs

Et il est très bien entouré ! Le rôle le plus sollicité dans Parsifal est celui de Gurnemanz, confié à la basse Albert Dohmen qui a été l’un des grands Wotan de sa génération. Car avec ses soixante-neuf ans, il fait un peu figure de vétéran surtout à côté d’un Parsifal ayant à peine dépassé la trentaine.

Mais, même si parfois la voix accuse une très légère usure, pour l’essentiel, la narration du chevalier est tout simplement admirable de justesse, de profondeur, avec ce sens du récit qu’ont les chanteurs wagnériens pour qui, forcément, la prononciation est reine, les mots de Wagner épousant sa musique et réciproquement.

Il y a beaucoup de noblesse dans ce Gurnemanz, beaucoup de grandeur et un très grand sens de l’expression de la sagesse qui fait mouche. On est ému en permanence par la beauté de sa prestation.

Belle découverte également avec la Kundry de la mezzo-soprano allemande Dshamilja Kaiser, membre de l’ensemble (troupe) de l’opéra de Bonn. Elle allie une présence physique très avenante à une voix aux aigus qui sonnent juste et fort, et un medium charnu et solide. La manière dont elle entreprend le jeune Parsifal est très réussie pour une prestation globalement séduisante. Les théâtres allemands possèdent des trésors vocaux dans leurs « ensembles ». Heureusement que de temps en temps, ces brillants solistes se produisent dans d’autres salles !

Le baryton turc Kartal Karagedik n’est pas non plus un inconnu pour nous. Il a notamment sorti chez Prima Classic, en début d’année, un album des Lieder « antiques » de Schubert, original et puissant, enregistré avec Helmut Deutsch au piano, et baptisé Prometheus.

Il incarne un Amfortas désespéré et infiniment émouvant dans ce qu’il lui reste de dignité et de regrets, notamment quand il renonce devant la douleur lors de l’enterrement de Titurel. La voix est jeune et sombre tout à la fois, avec un sens merveilleux des nuances, pour une véritable interprétation saluée comme il se doit.

Le Baryton basse belge Werner van Mechelen qui incarne Klingsor, se montre souvent impressionnant même s’il disparait parfois dans la foule des filles-fleurs, la scénographie ne lui proposant que rarement de venir sur le devant de la scène où il est nettement mieux valorisé. La voix se montre tout à la fois d’une clarté et d’une largeur qu’on apprécie pour le rôle tout en étant capable de colorer ses phrases musicales de la noirceur requise pour le rôle difficile du « méchant » absolu.

Le vieux roi Titurel, incarné par la basse belge Tijl Faveyts, avec la solennité, la retenue nécessaire au chant de celui qui voit son royaume se disloquer sans réussir à le sauver. Dotée d’une projection magnifique, cette « voix » impressionne à chacune de ses interventions.

À cette belle équipe, s’ajoutent ces rôles dits secondaires, mais qui ont toute leur importance à quelques moments-clé de l’œuvre complexe de Wagner et qui sont fort bien tenus par des voix souvent jeunes, claires, à la belle prononciation et à la projection impeccable : ainsi en est-il à l’acte 1 des deux chevaliers du Graal, le ténor Lulama Taifasi et le baryton Lucas Cortoos et des quatre écuyers chantés par les deux sopranos Sawako Kayaki et Jessica Stakenburg, ainsi que les ténors Emanuel Tomljenovic et Timothy Veryser dans un ensemble à la vocalité très harmonieuse.

Les six filles fleurs de Maria Chabounia, Ondelwa Martins, Idunnu Münch, à nouveau Sawako Kayaki, ainsi que Zofia Hanna et Jessica Stakenburg ont des timbres magnifiques et une relative bonne communion d’ensemble sans doute perfectible d’où émergent quelques très belles voix comme celle de la mezzo-soprano Zofia Hanna, qui semble avoir de nombreux atouts en sa faveur dont la grâce d’une silhouette charmante !

Chœurs et orchestre magnifiques

Les chœurs préparés par Jef Smits ne manquent pas de la rondeur et de l’onctuosité attendue dans leurs longs chants envoûtants même si, de-ci de-là, on souhaiterait sans doute un peu plus d’ampleur, celle qu’ont les splendides chœurs d’enfants dirigés par Hendrik Derolez, qui chantent leur dernier hymne depuis le deuxième balcon renforçant la magie du troisième acte lequel laisse le spectateur littéralement enveloppé par le son et l’image, dans un état second avant la superbe standing ovation d’un public survolté.

La représentation est clairement dominée par le savoir-faire du directeur musical des lieux, Alejo Perez qui a manifestement très bien préparé son orchestre à ce défi wagnérien de rentrée. Et l’on ne sait que louer en premier tant l’ensemble des pupitres a à cœur, dans cette salle à l’acoustique généreuse, de donner son maximum, avec des cuivres qui sonnent fort et juste sans pour autant écraser des cordes -et notamment des contrebasses- d’une grande beauté. Le prélude est abordé avec une certaine lenteur surprenante au premier abord, mais qui permet au chef et au Symfonisch Orkest Opera Ballet Vlaanderen, d’accentuer les colorations de la fin de l’acte 1 et surtout de donner toutes la puissance et les accélérations nécessaires au « tournant » de l’œuvre, le « réveil » de Parsifal, pour finir dans une sorte d’apothéose des sons (et des couleurs) propice à faire ressortir tout le génie de Wagner dans ce dernier opus.

Il reste encore quelques représentations à Anvers et il ne faut pas hésiter, ce Parsifal-là vaut le déplacement !

Parsifal (Richard Wagner).

Opéra d’Anvers, séance du 11 octobre 2025.

Réservations ici

Visuels : © OBV/Annemie Augustijns

Ludovic Tézier et Marina Rebeka triomphent dans « Nabucco » à Naples

par Paul Fourier02.02.2026

→ Lire l’article

Une abstraction incarnée : Claudel à vif au Théâtre du Châtelet avec « L’Annonce faire à Marie »

par Thomas Cepitelli02.02.2026

→ Lire l’article