« Antigone » de Pascal Dusapin : la tragédie à l’état pur

par Helene Adam08.10.2025

Pour son nouvel « opératorio », le compositeur Pascal Dusapin, a choisi le thème immémorial d’Antigone, celle qui résiste aux règles implacables édictées par le roi. En une heure trente d’une musique intense et violente, il brosse le portrait de ces quelques personnages emblématiques de la tragédie grecque, magnifiquement servie par Klaus Mäkelä et l’Orchestre de Paris, comme par des interprètes inoubliables ; à commencer par l’Antigone de Christel Loetzsch face au Créon de Tómas Tómasson. À voir absolument, bouleversant.

L’Antigone romantique d’Hölderlin

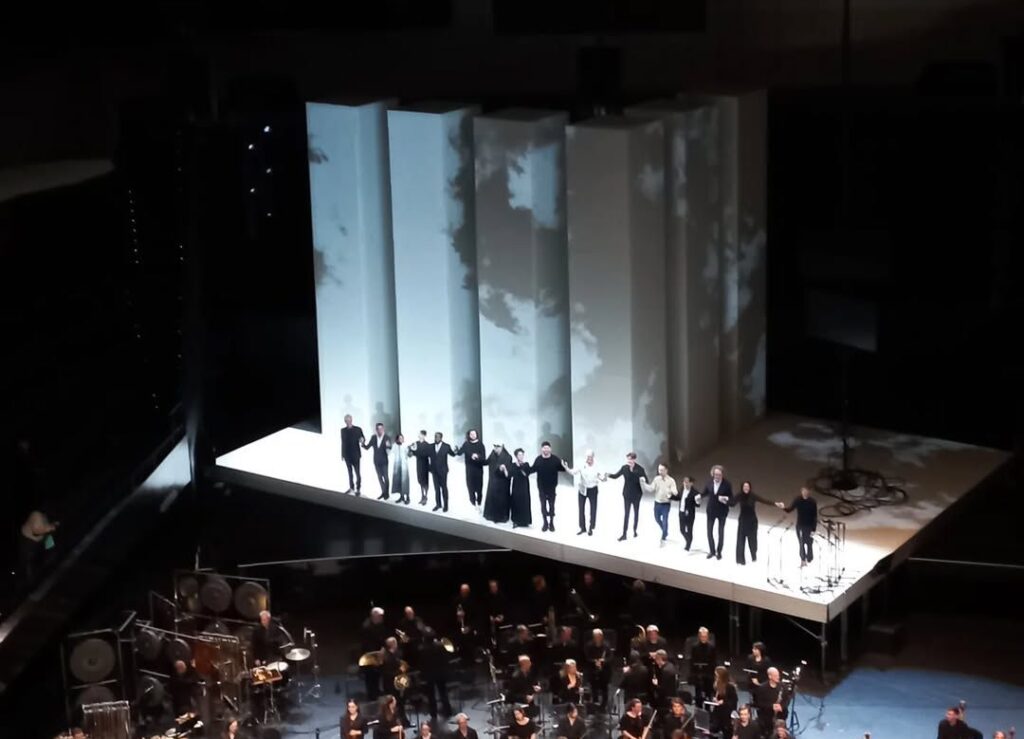

Fascination pour l’Antiquité ou plus exactement passion pour la tragédie qui met face à face la loi et l’amour, ce nouvel Antigone a de quoi séduire un public qui lui a d’ailleurs réservé une ovation appuyée hier soir pour la Première dans la grande salle de la Philharmonie de Paris.

Dans une mise en scène impressionnante, que l’on pensait impossible en ces lieux, que l’on doit à Netia Jones, les quelques héros à la destinée maudite, descendants de la famille d’Œdipe à Thèbes, vont s’entretuer presque jusqu’au dernier, au nom de l’honneur, du respect de la loi, mais aussi du devoir de rébellion face à l’injustice.

Symbole de la résistance face au pouvoir des Hommes, Antigone s’inscrit dans la lignée des femmes de ces tragédies antiques, que Dusapin a déjà mises en scène, Médée dans son Medeamaterial (1992, La Monnaie de Bruxelles) et Penthésilée dans son Penthesilea (2015, La Monnaie de Bruxelles).

Mais avant Dusapin, la tragédie de Sophocle (440 av. J.-C.), avait déjà inspiré de nombreux auteurs, de pièces de théâtre comme d’œuvres lyriques. C’est de la traduction en allemand de l’Antigone de Sophocle par Friedrich Hölderlin qui sert de base au livret en allemand de Pascal Dusapin. C’est la traduction française de Philippe Lacoue-Labarthe que nous pourrons suivre en surtitre.

Dans ce choix, Pascal Dusapin s’attache à restituer tout autant la tradition de la Grèce antique que la fascination de l’Allemagne romantique pour cette période. L’hommage au poète d’Hypérion transparait dans ce magnifique texte que la musique suit pas à pas, le magnifiant sans cesse au travers des sonorités orchestrales, du rythme imposé par des percussions puissantes, de la douceur d’une flûte au son entêtant, et de la beauté des parties lyriques, souvent en forme de sprechgesang (technique du parler-chanter), laissant les voix s’élever soudain vers le cri, l’indignation, la colère, la peur, l’affrontement, la plainte ou la douleur.

En cinq actes reliés entre eux par des mouvements orchestraux d’une intense expressivité, Dusapin nous tisse le fil d’un engrenage monstrueux, cette machine infernale « construite par les dieux infernaux pour l’anéantissement d’un mortel », pour reprendre la fameuse phrase de Cocteau dans sa « Machine infernale ».

Un opératorio d’une beauté saisissante

Le terme, mélange d’opéra et d’oratorio, apparait avec La Melancholia, en 1992. Pascal Dusapin défend alors le développement d’une forme hybride : contrairement aux oratorios, il ne puise pas son inspiration dans les textes sacrés, mais dans les grandes œuvres littéraires profanes tout en les traitant à la manière dépouillée et sobre de l’oratorio.

Et la mise en scène de Netia Jones, respecte cette forme qui privilégie une déambulation minimale des personnages, appelés à des dialogues qui sont de véritables affrontements ou joutes oratoires et à de longs monologues qui ne nécessitent que peu de mouvements. Tout se concentre autour de la tragédie en marche que rien ne doit perturber en quelque sorte.

D’austères colonnes qui semblent monter jusqu’au ciel forment le décor qu’elle a conçu ; posé sur un plateau scénique qui semble lui, suspendu dans les airs au-dessus de l’orchestre.

Netia Jones souligne à quel point « la musique de Pascal Dusapin possède une forte théâtralité » pour « cette œuvre archétypale du répertoire classique ».

Et dès l’entrée en salle où trône ce monumental décor, on ne peut qu’approuver cette « installation qui s’inspire de l’architecture des théâtres grecs » dont la « simplicité laisse cependant le soin aux interprètes de faire naître le drame ».

Revendiquant une conception de « performance-installation », Netia Jones s’appuie également sur la vidéo (une conception de Lightmap) qui projette des taches d’encre évolutives sur les colonnes, faisant évoluer la lumière sur le plateau, tant pour évoquer les différentes périodes de la journée fatale où Antigone a défié le roi Créon, que le long (et court) chemin vers le drame final.

Une atmosphère funèbre qui vous prend dès les premières notes et ne vous quitte plus jusqu’au silence final.

Les héros apparaissent d’entre les colonnes et disparaissent de la même manière sans qu’on s’aperçoive toujours de leur départ qui parait presque fantomatique.

Un espace est ménagé sur la droite du décor, avec deux écrans superposés où l’on verra Créon en gros plan durant ses discours et vers la fin, Antigone dans son dernier monologue désespéré et presque plaintif.

Car si Antigone est obstinée dans sa quête de justice, elle est surtout sûre de son bon droit et pleure l’injustice dont elle est victime. Elle ne fomente pas vraiment de rébellion et pousse Ismène à ne surtout pas la suivre. Elle applique sa règle et rien ne la fera changer d’avis.

Klaus Mäkelä et l’orchestre de Paris

L’orchestre en grande formation et en forme olympique, entièrement visible sur sa scène habituelle de la salle Pierre Boulez, est partie prenante non seulement musicalement, mais visuellement de l’œuvre, valorisant chacun des groupes de pupitres, pléthoriques, comme les impressionnantes percussions très sollicitées ou la flûte traversières qui nous livre des solos émouvants à plusieurs reprises. Les qualités de directeur musical de la formation en résidence à la Philharmonie de Paris, ne sont plus à démontrer et comme nous l’avons souvent souligné, singulièrement dans le répertoire du vingtième et du vingt-et-unième siècle qui s’en inspire, ce qui est le cas de la musique de Dusapin. Il sait exploiter les couleurs des instruments, les nuances expressives de la partition, donner élan, impressionnants crescendos, puis douceur et lyrisme, prend soin de ne jamais couvrir les chanteurs, héros principaux de l’œuvre, et donne une lecture particulièrement passionnée et émouvante de ces quatre-vingt-dix minutes durant lesquelles tout va se jouer.

Distribution idéale.

Pascal Dusapin a écrit le rôle d’Antigone pour son interprète, la mezzo-soprano allemande Christel Loetzch, qui a établi une étroite collaboration avec le compositeur à plusieurs reprises par le passé. Elle était Dante dans son précédent ouvrage, Il Viaggo, Dante au festival d’Aix-en-Provence comme lors de la reprise à l’Opéra de Paris. Elle avait également interprété le rôle-titre de son Penthesilea en 2020.

Elle campe une Antigone inoubliable, mince silhouette toute de noir vêtue, qui se dresse avec ferveur contre l’ordre établi et les ordres iniques du Roi laissant pourrir le cadavre de l’un de ses frères, « livré aux chiens et aux oiseaux », la voix est belle et forte, et sait se faire aussi plaintive et désespérée à l’heure de la condamnation quand elle s’enroule dans sa cordelette. Car Antigone est un personnage plus complexe qu’il n’y parait et la mezzo-soprano sait lui prêter ces fêlures qui vont lui faire regretter cette fin trop rapide d’une vie trop brève, sans jamais pour autant céder aux injonctions et aux supplications. C’est une incarnation magistrale que l’on n’est pas prêt d’oublier tant elle correspond au personnage de la mythologie grecque modernisée.

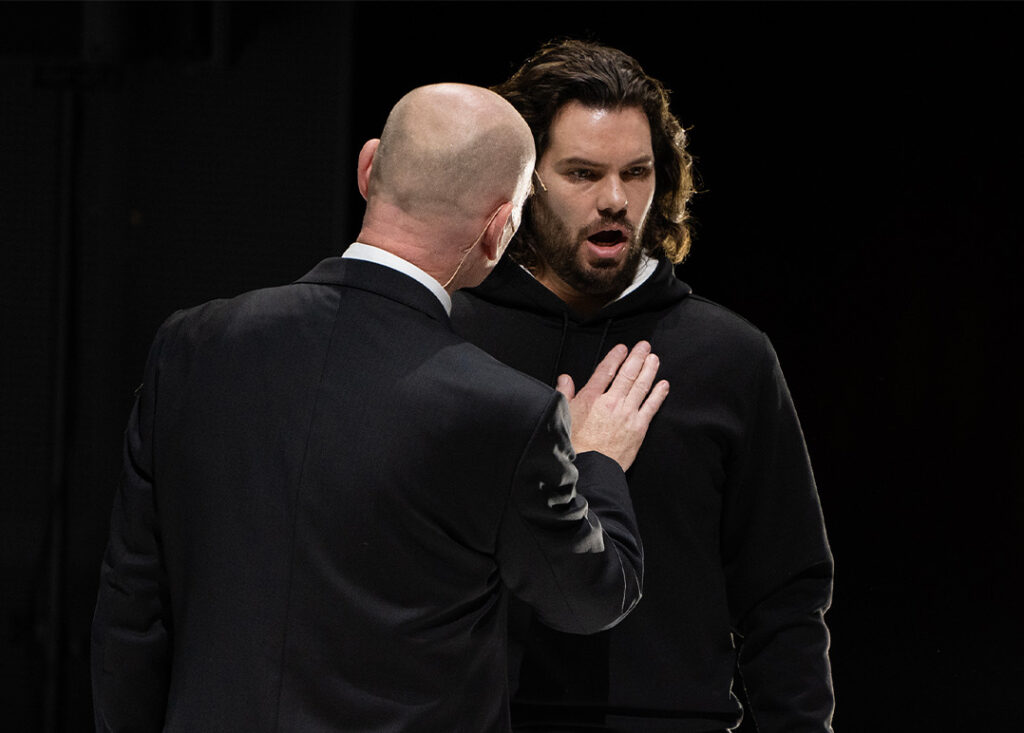

À ses côtés, le Créon de Tómas Tómasson, est la figure vivante de la véritable torture intérieure qui le ronge dans les choix qu’il a à faire. Son devoir de souverain se heurte à son humanité et le fait qu’il devrait finalement affronter drame sur drame, dont la mort de son fils Hémon, aura raison de son autorité et de ses certitudes. Le baryton-basse est lui aussi familier des parties musicales contemporaines, il a été un Lear d’Aribert Reimann remarqué à Munich et nous l’avions également apprécié dans Die Soldaten de Zimmermann, donné en 2024 à la Philharmonie de Paris. Son rôle est central puisqu’il sert de fil conducteur à l’histoire qui se déroule en une seule et fatale journée et la performance vocale est d’autant plus remarquable qu’elle n’est jamais uniforme, mais toujours puissamment colorée et nuancée, particulièrement expressive, révélant toujours les évolutions sentimentales du roi de Thèbes.

L’ensemble de la distribution nous éblouit faisant montre d’un très bel équilibre global du plateau vocal. La soprano Anna Prohaska dans le rôle volontairement effacé d’Ismène, rend admirablement les affres de l’hésitation entre sacrifice commun avec sa sœur et retrait par crainte du châtiment, sa longue robe noire offrant un contraste relatif avec le costume plus masculin d’Antigone.

Le baryton Jarrett Ott, lui aussi habitué des scènes contemporaines où il brille tant vocalement que scéniquement par une intense présence physique (l’Ange Exterminateur de Thomas Adès à l’Opéra de Paris, Breaking the Waves de Missy Mazzoli et Macbeth Underworld de Dusapin à l’Opéra-Comique) incarne le messager, celui qui n’a que de mauvaises nouvelles à annoncer.

Le jeune ténor Thomas Atkins endosse avec délicatesse le rôle de Hémon le fiancé sacrifié par les choix intransigeants d’Antigone. Émouvant et bien chantant, il est l’une des pièces du drame en chaîne qui suit la mort sans sépulture du fils d’Œdipe.

On retrouve très souvent sur les scènes la basse Edwin Crossley-Mercer dont les moyens semblent adéquats à tous les rôles, et qui interprète un saisissant Tirésias, le devin aveugle de Thèbes, soutenu par un enfant, sorte d’ombre voilée de blanc, dont le don de prophétie met à mal les certitudes de Créon dans le récit glaçant qu’il fait des morts successives de la tragédie en marche.

Face à lui la haute-contre Serge Kadudji est le Coryphée, ce représentant du chœur antique chargé de la narration auprès du public. Belle voix là aussi, très assurée et très expressive.

Deux rôles muets complètent la distribution – Eurydice et l’enfant – Natalia Cellier d’une part, Cosma Moïssakis et Joseph Raynaud-Palombe en alternance, d’autre part.

La Philharmonie de Paris donne cette création mondiale magistrale trois soirées de suite, les 7, 8 et 9 octobre 2025, pour des représentations où le public enthousiaste a répondu présent et que Cult a beaucoup appréciées !

Création mondiale de Antigone, opératorio composé par Pascal Dusapin à la Philharmonie de Paris.

Photos : Illustration générale : Screaming into the silence © Anja Matko ; © Cordula Treml pour le spectacle ; © Hélène Adam pour les saluts (séance du 7 octobre).

L’opéra français à l’honneur dans un grand concert à la Philharmonie de Paris

par Paul Fourier11.01.2026

→ Lire l’article

Partition jazz au Teatro Massimo Bellini avec Simona Molinari

par Melodie Braka10.01.2026

→ Lire l’article