Opéra de Paris : « Aida » ou les horreurs de la guerre sans merci

par Helene Adam25.09.2025

La saison de l’Opéra de Paris présentait avec Aida, sa première nouvelle production que l’on doit à l’Iranienne Shirin Neshat qui a réalisé une belle illustration sans complaisance de la tragédie composée par Verdi. Brillamment dirigé par Michele Mariotti, le plateau vocal ne démérite pas et l’ensemble trouve cohérence et dynamisme pour une soirée entre ombres et lumières.

Aida, la guerre, la tragédie, pas le folklore

En composant Aida, Giuseppe Verdi répondait à une commande du khédive égyptien, Ismaïl Pacha, en vue de l’inauguration de l’Opéra du Caire dans le cadre des fêtes célébrant le nouveau canal de Suez. Nous sommes en 1871, Verdi a déjà composé la plupart de ces œuvres. Aida suit Don Carlos et précède d’une quinzaine d’années ses deux ultimes opéras Otello (1887) et Fastaff (1893), puisque le dernier Il Re Lear restera inachevé.

Il a été souvent rappelé que Verdi songeait au joug autrichien sur l’Italie – il soutenait le mouvement du Risorgimento en cours, quand il composa Aida.

Mais, si l’histoire se déroule à Memphis et à Thèbes du temps des Pharaons, elle est suffisamment contée de manière universelle pour évoquer maintes situations d’oppression d’un pays sur un autre, La triste actualité du bain de sang à Gaza ne peut pas manquer d’être évoquée dans la description de l’anéantissement de l’ensemble du peuple des « vaincus » suite à la victoire des Égyptiens.

Les cris de « guerre » et le vibrant plaidoyer d’Amonasro, roi des Ethiopiens, pour supplier sa fille Aida de lui livrer les plans de l’attaque des Égyptiens (« Répandez la terreur, le carnage, la mort ») sont autant de ces paroles fortes décrivant les horreurs qui leur seront réservées comme châtiment collectif implacable : « des flots de sang se déversent sur les villes des vaincus ».

Aida parle aussi des excès du pouvoir religieux, où tout est justifié par la volonté des dieux, et de ses Grands prêtres imposant leurs décisions avec droit de vie et de mort sur toutes et tous.

Ce n’est pas à son père, le roi d’Égypte qu’Amnéris demande la grâce de Radamès car il n’a aucun pouvoir face aux décisions des Grands prêtres. Et c’est contre leur arbitraire qu’elle se révolte au moment de la sentence : « Scélérats, leur soif de sang est intarissable et ils se prétendent ministres du ciel !».

Destin collectif et tragédie individuelle

Une lecture sérieuse de l’œuvre n’incite pas spécialement à user des habituelles images folkloriques et pseudo-exotiques censées représenter l’Égypte et l’Éthiopie du temps des pharaons tant il est évident que ce n’est pas le message renvoyé par le compositeur.

En même temps il s’agit de savoir montrer ces scènes de foule, ces mouvements collectifs célèbres illustrés par les nombreux passages choraux qui sont au centre des deux premiers actes, avant de se replier sur le caractère plus intime, de tragédie pure, des deux derniers actes, sachant qu’aucun tableau n’est monocolore.

Le rêveur et romantique « céleste Aida » du général Égyptien Radamès intervient dès le premier quart d’heure alors qu’il attend de savoir s’il sera nommé pour la bataille contre l’Éthiopie, le pays de l’esclave dont il est follement épris. Et la scène de la condamnation, avec ces Grands prêtres sommant « Radamès ! » de se disculper et l’un des moments forts de l’acte 3.

Outre les folklores divers et hors de propos, on a eu ces dernières années de nombreuses mises en scène en faible adéquation avec l’intégralité du livret.

À l’Opéra Bastille, sans public pour cause de COVID mais en retransmission, la dernière mise en scène, en 2019, celle de Lotte de Beer, adoptait des partis pris très brouillons et des schémas plaqués sur le récit dont les fameuses marionnettes doublant chacun des rôles principaux. Les interprètes, Sondra Radvanovsky, Jonas Kaufmann et Ludovic Tézier ont d’ailleurs, depuis lors, fait part de leurs réticences à l’égard d’un choix qui les privaient de toute interaction entre leurs personnages, un véritable contre-sens de l’esprit verdien.

L’Iranienne Shirin Neshat, a créé sa mise en scène en 2017 à Salzbourg mais, en référence aux faits d’aujourd’hui, elle a rajouté nombre de vidéos ( que l’on doit à Christian Schmidt) tournées dans le studio de la Bastille, pour éclairer son propos.

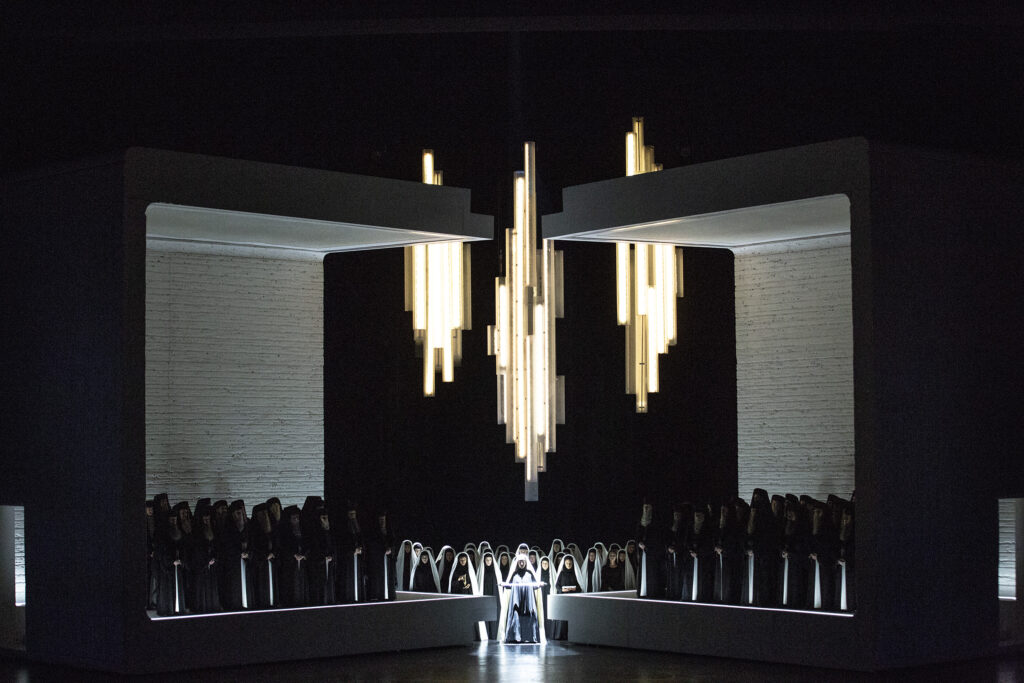

Ce faisant, elle donne une lecture de l’œuvre qui valorise tout autant les scènes de foules que les parties plus intimistes, jouant admirablement sur les deux tableaux, au travers d’un décor presque unique (de Tatyana van Walsum), en forme de cube blanc, qui se divise parfois en deux parties et sur les murs duquel sont projetées de lumineuses images du désert, du ciel, de la mer, des rivages mais aussi, de sombres portraits en noir et blancs des « morts qui se relèvent des noirs abimes » (Amonasro) comme autant d’accusations des crimes commis contre eux. On verra aussi passer et repasser ces scènes de violences des soldats contre les civils et en particulier les femmes.

Shirin Neshat donne toute leur place aux chœurs, formant les foules d’Ethiopiens tous vêtus de noir, ou nus car déshabillés de force par leurs bourreaux, mais aussi les troupes de soldats vert-de-gris, la foule égyptienne en liesse fêtant Radamès. Quant à l’immense assemblée des Grands-prêtres barbus, vêtus de rouge et de noir, qui prononcent la sentence de « mort infâme » contre Radamès, elle apparait en projection durant le « procès » avant que le cube ne déverse ses membres sur la scène. L’ensemble est souvent statique, s’imposant davantage par l’effet visuel que par le mouvement, ce que l’on peut regretter tout en admirant l’esthétique et les contrastes des couleurs et le jeu des lumières que l’on doit à Dustin Klein.

Contrastes et émotions

Nombre de représentations collectives sont très réussies et l’on sent à quel point Shirin Neshat a voulu rendre hommage au génie de Verdi quand il met en scène et en musique ses fabuleux chœurs comme partie intégrante de l’histoire et de sa conception opératique. Et la splendeur visuelle de ces illustrations forme un saisissant contraste avec le dépouillement du cadre des scènes « à deux », en particulier les duos Radamès/Amnéris, ou Radamès/Aida, Amnéris/Aida comme Aida/Amonasro.

Face à face et rarement en interaction « directe », les personnages se livrent à leurs prestations vocales devant des murs blancs et nus, forçant le spectateur à se concentrer sur ces joutes oratoires impressionnantes qu’a magnifiquement réussies Verdi, Aida étant l’un de ses plus beaux opéras.

Et, à l’instar des groupes humains formés par les Chœurs, on retrouve sur les solistes les mêmes costumes : Aida est une esclave, toujours vêtue d’une simple robe noire, Amnéris à l’opposé ne cesse de changer de robe, forme et couleur, blanche, rouge, jaune, bleue, courte, longue. Quant à Radamès il ne quitte pas son uniforme de soldat sauf quand il est emprisonné à l’issue de l’opéra.

On regrettera cependant que dans sa scénographie, la metteure en scène ait ménagé d’aussi longs « jetés de rideau », ces interruptions avec rallumage de la salle entre deux tableaux, qui « cassent » vraiment le fil du récit d’autant plus que le public de la Première, très dissipé, n’a cessé de se manifester durant ces silences y compris quand des images étaient projetées sur l’écran-rideau ou quand une procession défilait sur le devant de la scène.

Ces coupures sont d’autant plus injustifiées, qu’outre les moyens techniques fabuleux du plateau de Bastille, il n’y a quasiment pas de changement dans le décor de base équipé d’un dispositif lui permettant d’évoluer.

Michele Mariotti, dynamique chef verdien

Le héros de la soirée fut incontestablement le chef d’orchestre Michele Mariotti, ovationné d’ailleurs lors de la reprise après l’entracte. Il a donné une version très dynamique de l’opéra suivant scrupuleusement les modifications de rythme, de couleurs, de contrastes, qui donnent un véritable fil au déroulé de l’histoire tragique et passionnée. Sa manière de maitriser les passages les plus climax et les plus connus, pour éviter d’évoquer strictement leur caractère par trop célèbre, permettait en quelque sorte de redécouvrir leur intégration dans une œuvre d’une grande intelligence musicale.

Ainsi les fameuses « trompettes » (trois sur le plateau de chaque côté de la foule) ne sont plus le morceau de bravoure des instrumentistes exécutant un « tube » de la musique classique mais cette partie héroïque où, à la fin de l’acte 2, l’espoir de paix domine avec les « Faisons régner la paix, l’amour au fond des cœurs/Au sein de nos cités/Les peuples vont chanter/Leur chant de liberté/Chantez ! Chantez ! ».

Et Mariotti ne perd jamais personne de vue sur le plateau même quand celui-ci s’est rempli des chœurs et/ou des figurants.

On aime son sens des couleurs, son italianité, sa vivacité et cette façon de rendre vivante et moderne la musique de Verdi et de nous faire partager sa passion.

Les chœurs (préparés par Ching-Lien Wu) sont le deuxième triomphateur avec une omniprésence sur le plateau, ils dominent toutes les difficultés, donnant brillamment sa dimension épique à l’œuvre de Verdi.

Mariotti est traditionnellement très attentif aux solistes et l’on admire la manière agile et inspirée dont sa baguette passe de l’orchestre à chacun des protagonistes du plateau, les soutenant dans leurs prestations vocales.

Une distribution un peu terne

Le rôle-titre de la belle esclave éthiopienne est tenu pour la première série de représentations par la soprano espagnole Saioa Hernández, que l’on avait vue en Tosca sur cette même scène de la Bastille en 2022 et qui a déjà eu l’occasion d’interpréter le rôle-titre d’Aida en 2019 aux arènes de Vérone Elle avait, par ailleurs, fait l’ouverture de la saison de la Scala, en 2018, dans le difficile rôle d’Odabella, l’héroïne de l’Attila de Verdi.

Le timbre est joli et la voix souple et stable, même si l’on peut regretter parfois une insuffisance d’agilité dans les parties les plus vocalisantes de la prestation, et en particulier un « air du Nil » un peu raide et dont le suraigu reste très tendu. La partie d’Aida n’est jamais aussi bien servie que par une soprano tout à la fois belcantiste et dramatique comme le sont aujourd’hui, chacune dans leur style, Anna Netrebko qui chantait à Salzbourg dans cette mise en scène et Sondra Radvanovsky, la précédente Aida à Bastille. La prestation de Saioa Hernández n’a pas l’éclat de ces consoeurs de ces deux points de vue.

Sans être exceptionnelle ni très émouvante, son Aïda est cependant correctement menée et souvent bien jouée, marquant le personnage de son empreinte, via cette petite silhouette en noir, dont on ressent l’opiniâtreté et le courage. Ewa Płonka prendra la suite à partir du 19 octobre.

En Amnéris, sa partenaire, Eve-Maud Hubeaux déploie le plus souvent un très beau timbre de mezzo aux graves soutenus. Sans avoir toujours l’ampleur nécessaire pour remplir l’espace du grand vaisseau de la Bastille, elle campe un personnage très humain, loin de l’incarnation d’une virago jalouse de son esclave, elle donne une grande part d’humanité à celle qui souffre, mortifiée par l’aveu d’amour réciproque d’Aida et de Radamès.

On est particulièrement touché par sa colère contre les Grands Prêtres et son « Hélas je me sens mourir » qu’elle chante avec sobriété et profondeur. C’est Judit Kutasi qui assurera le rôle lors de la deuxième distribution.

Piotr Beczała, que nous avons très souvent vu et entendu à Paris sur la scène de l’Opéra de Paris, assure le rôle de Radamès pour cette première série de représentations (Gregory Kunde lui succédera). Il a été le duc de Mantoue, Werther, Rodolfo, et même Lohegnrin à Bastille, et depuis quelques années il quitte quelque peu les rôles lyriques purs pour se lancer dans des emplois plus spinto comme ceux de Don José, Cavaradossi et Radamès.

La voix s’est élargie, le timbre s’est affermi tout en gardant sa beauté et il ne rencontre aucune difficulté pour chanter aussi bien les modulations et les aigus de « Celeste Aida », que les superbes duos avec Amnéris et Aida. Tout juste remarquera-t-on une certaine prudence dans l’emploi des nuances verdiennes de la partition, prudence qu’il esquive généralement, livrant alors un chant parfois un peu monolithique ou manquant de couleurs. On a connu des Radamès plus authentiques, livrant dans leur style, les affres des contradictions entre le Radamès guerrier et le Radamès amoureux. Mais ce n’était que la Première et le ténor a le temps, avec l’assurance, de nuancer davantage son incarnation.

L’interprète le plus sensible et le plus contrasté, celui qui a incontestablement été au bout de l’analyse de son personnage et en brosse un admirable portrait, c’est Roman Burdenko, le baryton russe que nous avons déjà admiré à maintes reprises sur cette scène. Il campe un Amonasro de grande classe ; chaque syllabe est sculptée tandis que chaque phrase musicale comporte sa couleur et son inflexion, reflétant parfaitement les dilemmes du père d’Aida, cachant sa condition de roi au moment de son arrestation mais ne renonçant pas au combat. Son aisance scénique remarquable fait littéralement vivre son personnage devant nos yeux. Le baryton mongol Enkhbat Amartüvshin lui succédera.

Le puissant Ramfis de la basse hongroise Alexander Köpeczi, impressionne en Grand-Prêtre impitoyable, dissimulé sous sa longue robe et son immense barbe blanche. Le baryton Krzysztof Bączyk est un Roi très bien chantant, dont on ressent la noblesse et les déchirements.

Le ténor Manase Latu semblait très ému en messager dans l’acte 1 ce qui lui conférait un aspect particulièrement touchant pour un air très bien exécuté.

Enfin la soprano russe Margarita Polonskaya assurait le rôle de la Sacerdotessa de sa belle voix déjà remarquée en sœur Geneviève du Trittico de Puccini à Bastille. Elle complète une équipe de rôles secondaires de qualité, ce qui est une exigence pour une oeuvre comme Aida dont l’éclat ne saurait se résumer aux trois ou quatre rôles principaux.

La deuxième distribution méritera également une attention particulière, sans doute dans un style différent.

L’opéra de Paris réussit donc globalement sa rentrée avec les reprises de la Bohème et d’Ariodante et à présent, avec cet Aida très attendu qui fait salle comble pour toutes les séances, tant l’œuvre est aimée du public.

Aida (Verdi) – Opéra de Paris, Bastille. Du 24 Septembre au 4 novembre.

Réservations ici.

Visuels OnP : © Berndt Uhlig.

« I puritani » au Teatro Colón : le triomphe de Jessica Pratt, une artiste en majuscule

par Marta Huertas de Gebelin24.09.2025