« La Voix de ma grand-mère », la cérémonie baci de Vanasay Khamphommala

par Julia Wahl16.10.2025

Dans cette performance créée en 2024, Vanasay Khamphommala entraîne son public sur les traces de la voix de sa grand-mère, aujourd’hui décédée.

Une grand-mère sans voix ni visage

Le problème est le suivant : il n’y a en réalité aucune trace, ni visuelle ni auditive, de cette grand-mère dont elle était si proche. Mais la performeuse est tenace et tente, en convoquant des rites laotiens, de raviver les sons qui furent les siens. Les bruits de la rizière, avec les oiseaux, les cloches et les chiens, mais aussi les chansons qu’elle pouvait fredonner…

Quelles furent ces chansons ? Le père de Vanasay Khamphommala, second performeur du spectacle, met pour sa part les points sur les i : la notion de chanson populaire, au Laos, n’existe pas. Il s’agit plutôt d’airs traditionnels sur lesquels chacun et chacune improvisent des paroles au gré du moment.

Ce répertoire non fixé, évanescent, est à l’image de cette grand-mère dont la voix et le visage nous échappent. Il est représentatif, sans doute, des différences culturelles entre Europe et Asie, mais surtout de cette transmission culturelle qui n’eut jamais lieu : le père de Vanasay Khamphommala ne lui a jamais parlé laotien et chantait de préférence des tubes d’Elvis. En recherchant la voix de cette grand-mère, c’est donc avant tout cette mémoire empêchée que la performeuse interroge.

Une cérémonie traditionnelle

Elle installe pour ce faire les conditions d’une cérémonie baci, une cérémonie traditionnelle. Avec, au centre du plateau, bien sûr, un autel, et, tout autour, le public disposé de façon circulaire. Celui-ci est invité à participer par le truchement de créations sonores ou de fabrication de bracelets qui orneront l’autel. Pour le cas où la voix de cette grand-mère se manifesterait, Vanasay Khamphommala prépare un magnétophone dont la longue bande magnétique signifie à lui seul ce passé qu’il essaie de retrouver. Dernier geste de sa reconstitution : à l’aide d’une machine à fumée, il restitue les brumes des rizières. Bientôt, la scène est envahie de cet épais brouillard, fendu d’aboiements et de tintements. La voix de la grand-mère peut se manifester.

Et pourtant… Il manque quelque chose à cette cérémonie. Sans nul doute, Vanasay Khamphommala sait écrire, chanter et composer. Elle sait même entrecouper ses récits de jolies touches d’humour. Mais l’adhésion du public à ce qui lui est dit et montré reste toute intellectuelle : il écoute avec intérêt les passages autobiographiques où la performeuse relie l’histoire familiale à celle, plus large, de l’histoire du Laos et de l’occupation coloniale. Il ne participe toutefois à la cérémonie baci qu’en surface, sans véritablement chercher la grand-mère dans l’univers sonore flottant au-dessus de lui. Il la regarde avec l’œil de l’apprenti·e ethnographe, mais trop rarement avec celui de celleux qui espèrent, véritablement, partager un moment avec une vieille dame disparue.

ສຽງຂອງຍ່າ La Voix de ma grand-mère, Vanasy Khamphommala. Aux Métallos jusqu’au 18 octobre.

Visuel : Christophe Raynaud de Lage

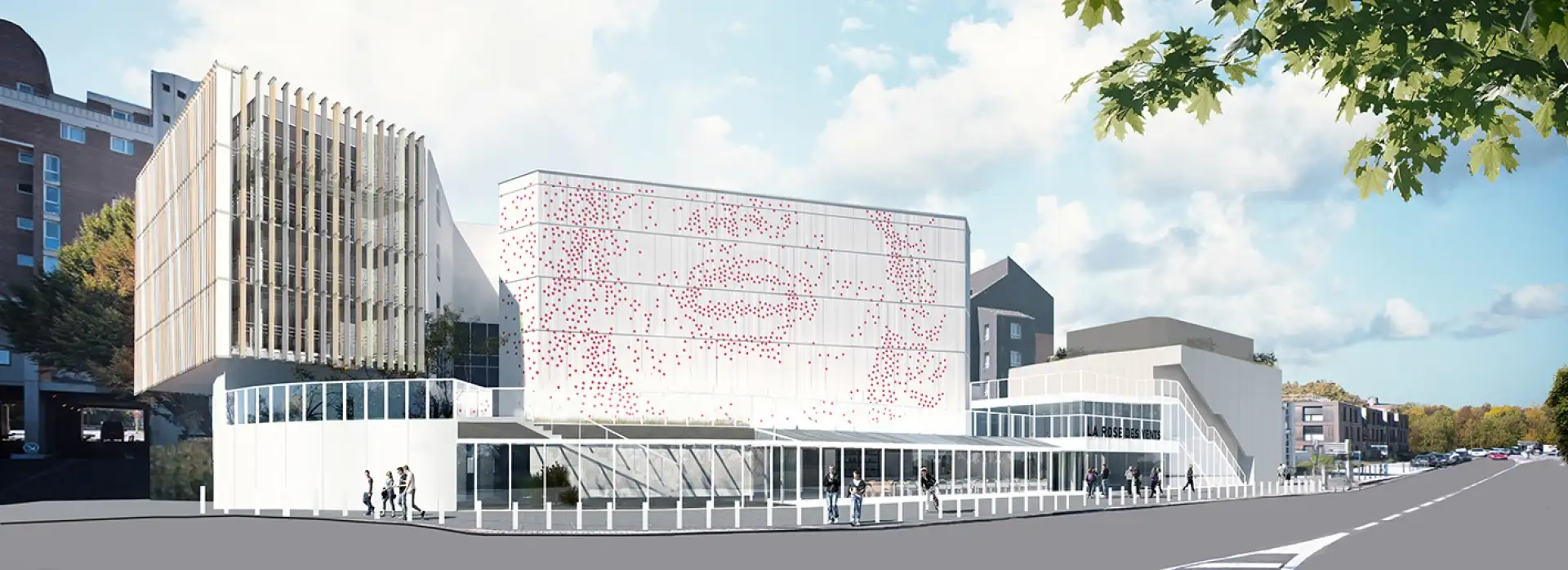

La Rose des Vents, un nouveau départ culturel pour les arts vivants

par Agnès Lemoine22.01.2026

→ Lire l’article

Marie-Claude Pietragalla face à Barbara, un corps à corps habité

par Melodie Braka18.01.2026

→ Lire l’article