Jon Fosse dans ses éléments

par Antoine Couder22.03.2025

Puisque vous ne voulez pas voir le réel -ou si tout simplement le réel n’est pas visible, catégoriquement- alors oui, c’est un fait : vous serez emporté par « Vent fort ».

Le paradoxe de tout ça, si l’on en croit Jon Fosse, c’est que tout est absolument visible, tout est là, sous nos yeux. La pièce de boulevard, racontée pour faire drame et surtout drame bourgeois, se déroule, en effet, sur la scène. L’amant est là, ou alors, il est dans le placard, mais dans tous les cas, il est bien avec cette épouse qui semble avoir complètement oublié l’existence de son mari. Tout ce que l’on voit est bien réel, mais en quelque sorte « ne peut pas être », en tout cas ne devrait pas.

Tout au présent

Qu’est-ce qui est réel ? Ce que l’on voit de loin, ce que voit parfaitement le spectateur ? Ou ce que dit le texte qui parle de près, là où ça se passe ? Drame bourgeois et de facto débat scientifique sur ce que l’on peut appeler le réel ou encore le temps. « Le temps est au centre de toutes mes pièces. Il n’y a quasiment que ça qui m’intéresse, dit Jon Fosse à Gabriel Dufay, ici à la mise en scène et la création. « Le temps, la façon dont on met des mots dessus, dont on mêle les temporalités. Le temps ne cesse d’aller en avant et en arrière, et entre ces mouvements, il y a ces instants minuscules qui sont déterminants et qui peuvent avoir des similarités troublantes entre eux, et qui créent peut-être ce qu’on pourrait désigner comme le présent. Insaisissable.”

On marche sur la tête

C’est bien ce qui arrive au pauvre mari pour qui l’apparition de ce présent est un tremblement de terre à la fois moral et scientifique. Son désarroi est palpable tout le long de la pièce, jusqu’à sa disparition finale, emporté par les éléments qui constituent alors ces réalités « invasives » qui auront raison de/contre lui. Le vent se fait fort, il est, lui aussi, inquiétant. C’est bien d’un drame intégral très directement lié à la condition humaine auquel on assiste ici. Un drame en ce qu’il est proche de la folie du « Lenz » de Georg Büchner. La folie, la poésie, le trou noir. On marche sur la tête. Le mari-narrateur et fantôme cherche des explications tout autant théologiques que philosophiques , il se protège d’abord en « Tractatus logico-philosophicus » pour ne pas devenir fou. Et puis peu à peu, au contraire, pour être prêt à comprendre la folie de la réalité pure qu’il ressent à l’instant de l’apparition de l’amant. Sa pensée, celle qui voit, n’y croit tout simplement pas. « Je n’en crois pas mes yeux », c’est presque littéral.

Vivre pour le dire

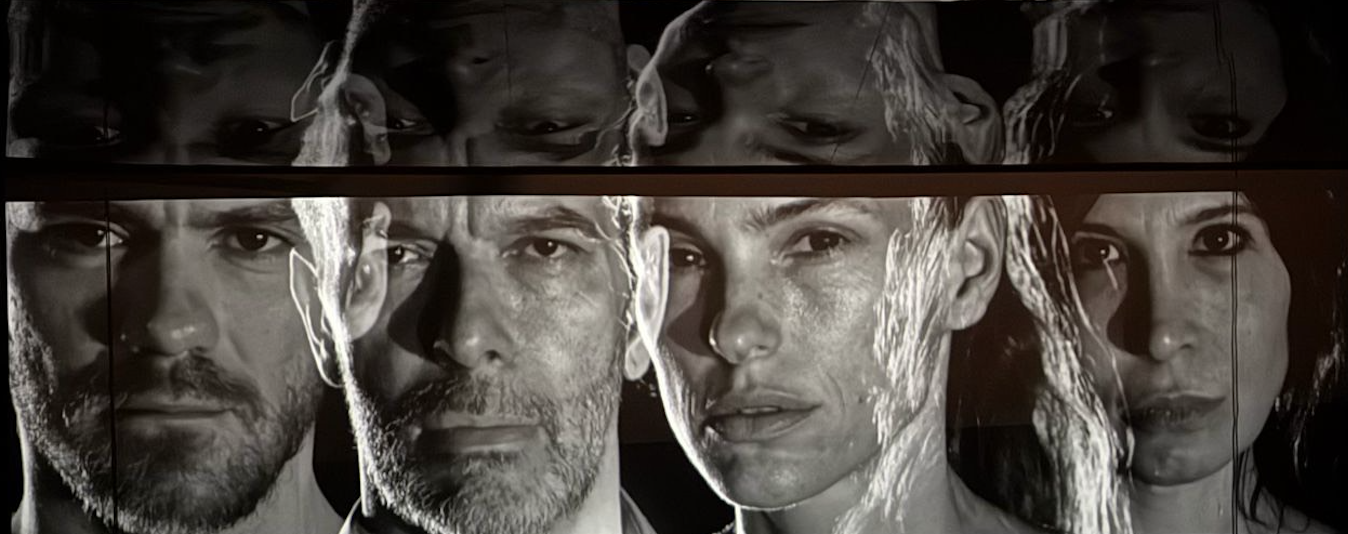

Les yeux sont peut-être, les vrais coupables dans cette débâcle du Cogito. Des yeux, esclaves de ces clignotements qui rendent les choses troubles et fantomatiques et troublent le théâtre des événements. Le mari, en effet, se débat sur scène pendant que les spectateurs surplombant les évènements jouissent d’une vue d’ensemble. Et distinguent les personnages projetés sur une vidéo diffusée derrière les acteurs qui eux, n’y voient pas grand-chose. Les acteurs, bien sûr, sont occupés à « agir » dans ce spectacle total du théâtre de boulevard. Ils ne « réalisent » pas forcément qu’au même moment, leurs images se reflètent sur l’écran de la vidéo. Ils sont les jouets du temps, dirait Jon Fosse. Cette image « réelle » de l’écran, provoque un effet définitif de dérangement. Impossible de toucher à cette « division qui ne divise pas », la réalité des choses. L’idée n’existe pas, ce qui existe, nous l’avons sous les yeux : des personnages interconnectés sur scène et en même temps déconnectées, des hommes, des femmes se noyant dans des masses sombres, des textures vaporeuses qui semblent vouloir se figer et durcir le paysage. Quelque chose est étouffant, est-ce le mensonge, le désarroi ? On n’en saura pas plus. Mais on se souviendra du « Live to tell » de Madonna, chantée ici à la façon de Nick Cave. « Vivre pour le dire » pour traduire abruptement. Tout à fait le propos de la pièce.

@Photo : Vladimir Vatsev

« Vent fort », le 29 avril 2025 au Théâtre de Chartres – deux semaines en octobre 2025 à l’Échangeur – Théâtre de Bagnolet (tournée en cours)

Traduction : Marianne-Ségol-Samoy . Mise en scène : Gabriel Dufay. Avec Alessandra Domenici, Thomas Landbo, Yuriy Zavalnyouk, Léonore Zurflüh. Collaboration artistique : Alessandra Domenici. Scénographie : Margaux Nessi. Conseil chorégraphique : Kaori Ito. Vidéo : Vladimir Vatsev. Lumières : Sébian Falk-Lemarchand. Costumes : Aude Desigaux. Son : Bernard Vallery. Régio son/vidéo : Anaïs Georgel. Construction/décor : Jean-Luc Malavasi. Assistant à la mise en scène : Arnaud Bocquet. Administration : Clio Baran et Jérôme Bocquet

A Marseille, un festival dans le feu du monde

par Gérard Mayen03.02.2026

→ Lire l’article

« Comment Nicole a tout pété » au Rond Point : spectacle d’intérêt public!

par Anne Verdaguer02.02.2026

→ Lire l’article