« Une île de danse », la nature du mouvement d’Yvann Alexandre

par Amélie Blaustein-Niddam07.10.2025

Yvann Alexandre, depuis plus de trente ans, cherche ce point d’équilibre où le geste devient lien, où la danse se souvient. Avec la réalisatrice et artiste visuelle Doria Bélanger, il compose Une île de danse, une œuvre filmique d’une rare délicatesse : un archipel de corps et de paysages, traversé par trente-six artistes, douze chorégraphes, et autant de conversations dansées.

Retenue du geste

La première image nous montre deux mains, l’une pleine de peinture noire, l’autre propre, il pleut des cordes, ce qui fait briller le sol en morceaux d’ardoise. On entend une légère guitare. Les deux mains se rencontrent. C’est extrêmement sensible, presque amoureux. On reconnaît là le travail qu’Yvann Alexandre mène depuis plus de trente ans, la délicatesse du contact, la retenue du geste.

Doucement, alors que la pluie tombe, on découvre que ces mains appartiennent à des corps. D’abord un coude, puis un bras, puis un cou. À chaque fois, une trace reste sur le corps de l’autre, sur la joue d’une danseuse, sur un bras, sur le crâne.

Chez Yvann Alexandre, on ne sait jamais ce qui, dans son geste, fait passer la tempête des corps au calme d’un seul, à la sérénité d’une solitude jamais abandonnée, qui se manifeste sans transition, par une marche à marée basse. L’image est de toute beauté : le ciel et le sable sont de la même couleur, un bleu gris très impressionniste. Ces premières images posent le ton, une continuité de gestes et de paysages, filmés avec une sensibilité presque picturale.

Installer la danse

Puis la danse s’installe. Des gestes souples, des bras qui dessinent des directions. Une écoute entre la force de l’air et le poids des muscles. Des torsions légères, des tentations de jolies boucles, qui se révèlent, en fait, être des prises directes avec le vent.

La danse se déploie partout : dans une abbaye, au bord de la mer, dans un champ, sur un toit. Genoux qui se plient, mains qui tracent des lignes, arrêts sur images somptueux. Les lieux, choisis comme des « lieux de cœur » de l’histoire de la compagnie Yvann Alexandre, dessinent une cartographie sensible, des bords de Loire aux toits de Tunis, des forêts du Québec aux prairies du Bocage. On n’y voit jamais les danseurs ensemble, et pourtant tout se répond, un coude dans la neige répond à un bouquet de mains qui plongent dans la vase, une respiration urbaine rejoint le souffle du vent marin. Comme si la danse formait un continuum invisible, un tissu de gestes étirés sur le monde.

Malgré la rupture des lieux, il y a continuité du geste. On sent un flux, un courant invisible entre les danseurs et danseuses, qu’ils soient deux, trois ou en groupe. Comme si la danse, au fond, formait un organisme unique traversant les paysages.

Ce qui domine, c’est le rapport entre les êtres. Les regards se croisent peu, mais la sensation circule. Les zones de contact sont essentielles : c’est parce qu’on se touche qu’on peut, peut-être, vraiment se relier.

Parfois les danseurs ne se regardent pas, parfois ils et elles se fixent intensément. Des jeux de miroir, d’échos, de reflets.

Connecter la nature

La connexion à la nature est souvent ludique, presque enfantine : grimper dans les arbres, mettre les pieds dans la vase, se salir les pantalons. Le film explore un vrai rapport à la matière naturelle. On sent les corps, l’eau des marécages, le sable mouillé de la marée. Une relation à la texture, comme dans le landscaping d’Eszter Salamon que nous avons vu à la Biennale de Lyon. Les couleurs sont saturées : le vert très vert, le bleu très bleu, le blanc éclatant lorsque la neige tombe. Beauté sur beauté. Les humains paraissent presque étrangers, comme arrivés là par accident.

Les interprètes, même isolés, avancent toujours avec respect et étonnement. Ils semblent conscients d’être là parmi des arbres centenaires, face à une mer ancienne.

Faire corps avec ce que le ciel offre, la chaleur, le froid, l’humidité, et faire avec.

Mesurer le poids de l’air, la gravité, sur nos façons de marcher, sur le moment où il faut poser ou retenir un geste. Prendre le temps d’observer, de ressentir. Marcher pour que le geste vienne, pour que la danse surgisse. Parfois presque frénétique, parfois comme un souffle nécessaire.

On plonge dans la nature, dans la vase, dans la neige. Toucher l’eau, toucher la neige, se caresser le visage avec les éléments, être porté, supporté par eux. La danse se fait avec ce qui nous entoure, urbain ou naturel, construit ou sauvage.

On admire les solos en ville, presque hip-hop, l’impression d’écrasement par la densité urbaine. On aime les pas de deux, les sauts dans la neige, les portés, la diversité des lieux et des espaces. Chaque geste doit composer avec le climat, la matière, les contraintes.

Les corps se fondent parfois dans les rochers, comme s’ils étaient partie intégrante du paysage. On adore voir Yvann Alexandre et Ambra Senatore se tourner autour tels de jeunes tourtereaux au début du printemps.

Tous et toutes, de temps en temps perdu·e·s dans l’immensité, avancent avec curiosité et respect.

Tant que le geste est possible, rien n’est effrayant. Toucher l’écorce, danser dans une prairie, écrire un pas de deux pour un ami, qu’il s’agisse de Loïc Touzé ou d’Alban Richard, par exemple.

Le film est d’abord une déclaration d’amour à la danse, à ce qu’elle peut faire, à ce qu’elle sait être : exister dans des espaces qui n’ont pas été écrits pour elle. Même lorsque les éléments se déchaînent, la douceur du geste demeure, tendre et subtile. Il montre aussi comment la danse institutionnelle fonctionne par capillarité, en réseaux et en écoute sensible.

Les gestes sont tous des autorisations à se laisser aller, à danser avec ce qui nous entoure, naturel ou construit, en prenant le temps de regarder et de ressentir les autres, ce qui nous accompagne, celles et ceux qui nous accompagnent.

À voir : Le 4 fév 2026 au Cinéma L’Archipel, Paris, 10ème.

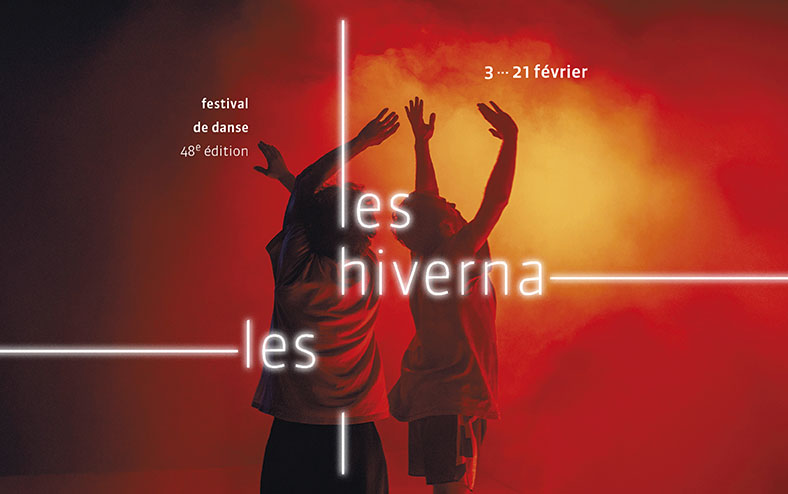

Visuel : ©Léopold Bélanger

« Nature of a fall » : Adi Boutrous nous enferme dans une boucle immersive clivante

par Marie Anezin10.02.2026

→ Lire l’article

« de dIAboli », le pacte faustien version IA de Christine Armanger

par Amélie Blaustein-Niddam06.02.2026

→ Lire l’article