Ça plane pour moi à l’Opéra de Lyon

par Nicolas Villodre28.10.2024

Cédric Andrieux a intitulé la soirée marquant le passage à l’heure d’hiver Envols. Ce mot renvoie à Icare, symbole du danseur – et de la danseuse. Grâce à trois (re)prises de pièces du répertoire du Ballet de l’Opéra de Lyon, l’une de Trisha Brown, l’autre de Jan Martens, la dernière de Jiří Kylián, la troupe a prouvé qu’elle pouvait tout danser, accompagnée des envolées lyriques de la B.O.

Héritage, filiation, renouveau

Ces termes s’appliquent au programme automnal mais aussi au rapport à l’histoire de la danse de la compagnie depuis les directions de Françoise Adret, Yorgos Loukos et Julie Guilbert. Le legs étant ici double : celui du classique (du baroque revisité) incarné par Jiří Kylián, avec son emblématique Bella Figura (1995) et du postmoderne propre à Trisha Brown et à sa pièce de 1983, Set and Reset, rebaptisée Set and Reset / Reset lors de sa mise à jour en 2005 par l’Opéra des gones. Le renouveau venant, une fois encore, de Belgique, avec le solo stupéfiant signé Jan Martens, Period Piece (2020) interprété par sa créatrice, la virtuose Kristina Bentz.

Pour des raisons techniques, probablement, l’ordre de passage des œuvres a été changé depuis les premières annonces du programme. Et il est vrai que, malgré l’année de son homologation, le ballet de Kylián, qui aurait dû passer en premier, donne la sensation de dater bien plus que celui de Brown. Ce n’est pas qu’une question de style ou de genre chorégraphique. Tout est impec dans la structure de la pièce, dans son écriture (comme on dit aujourd’hui), dans les variations, les duos, les pas, les portés, les sauts, les enchaînements. Tout est plaisant à l’oreille, de Lukas Foss à Torelli, en passant par Pergolèse, Marcello et Vivaldi. Paradoxalement, c’est la mise en scène qui a un côté vieillot, avec ce clair-obscur dominant, ce long jeu de cache-cache avec le rideau, les effets Laterna magika, le spectacle commencé avant l’arrivée du public…

Barocco ma non troppo

Tel n’est pas le cas de la nouvelle version de Set and Reset. Toute théâtralité a été revue et corrigée. L’accessoire a été laissé au vestiaire, aussi bien la vidéo, qui eut son (quart d’) heure de gloire dans les années 80, que les pendillons (ou pendrillons) prévus au départ par l’auteur de l’idée, Robert Rauscheberg, ici remplacés par de simples panonceaux en dur disposés de part et d’autre du plateau. De même, les costumes ont été allégés, mis au goût du jour, débabaïsés. Enfin, ou, plutôt, au début, il y a cette belle et double sculpture mobile schlemmérienne conçue par Michael Meyers (deux sabliers mappés en fil d’acier) surplombant la scène, dont on fera peu usage mais qui matérialise l’espace-temps de la danse en général et de Trisha Brown plus particulièrement : la finesse, l’épure, la délicatesse, la fugacité.

Comme le précise le programme de la soirée signé Raphaëlle Blin, Jan Martens a voulu mêler danse à l’ancienne et nouveaux horizons chorégraphiques. Ce qu’il a formidablement réalisé puisque la prestation obtenue de la soliste est une démo multigenre qui enchaîne, en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire, voltes, sauts, manèges classiques, demi et trois-quarts de pointes, séquences en chaussettes puis les pieds nus, cris suraigus destinés à marquer les temps forts, les pauses musicales, les poses corporelles, à se soulager et/ou à se surmotiver, comme au bon vieux temps du chahut – celui du french cancan. Sur la pompe musicale de Górecki diffusée à fond la caisse, Kristina Bentz et ses doublures, Eleonora Campello et Kaine Ward, ont pour rude tâche de remplacer en solo la troupe entière. Mission impossible mais bel et bien accomplie.

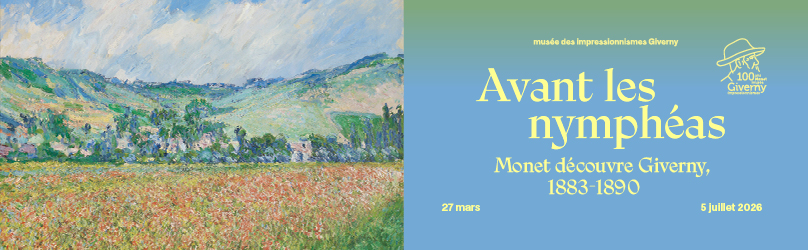

Visuel : Period Piece de Jan Martens © Charlène Bergeat

« Whip Solo », Le claquement du désir de Georges Labbat

par Amélie Blaustein-Niddam13.03.2026

→ Lire l’article

« Baby-Horn » de Bryana Fritz et Thibault Lac : restaurer une tapisserie par des corps dansants

par Camille Zingraff13.03.2026

→ Lire l’article