Village de cirque : un premier week-end de cirque réussi aux portes de Paris

par Mathieu Dochtermann19.09.2025

Le Village de cirque installé pelouse de Reuilly à Paris par 2r2c entamé sa deuxième semaine, et durera encore jusqu’au 21 septembre. Retour sur les spectacles marquants du premier weekend, dont certains restent à l’affiche cette semaine.

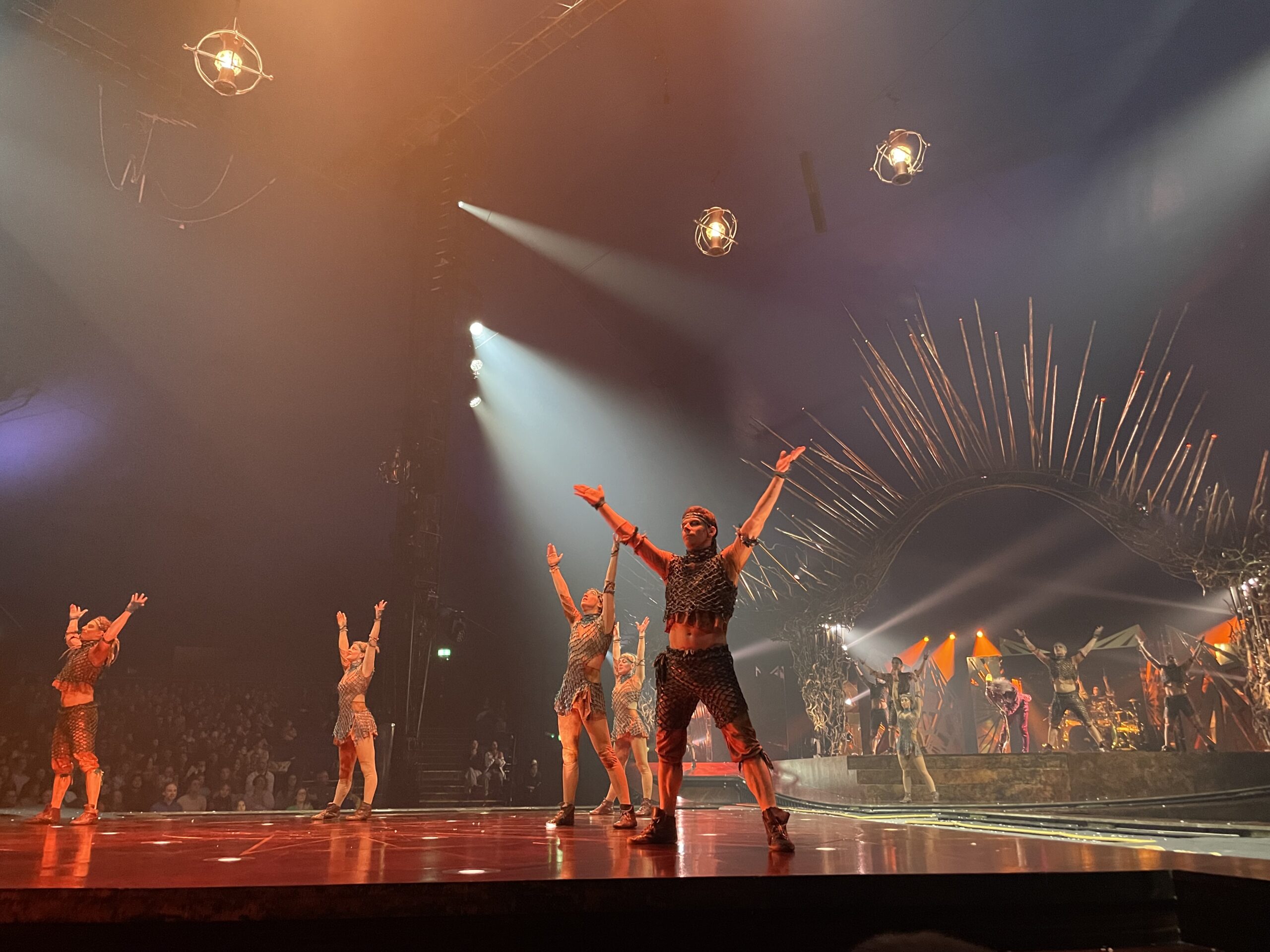

Hourvari de la compagnie Rasposo : une démonstration magistrale

On a déjà parlé du spectacle Hourvari sur cult.news (voir ici), mais c’était après avoir vu la première du spectacle, et dans des conditions qui n’avaient pas permis que la proposition soit présentée avec tous ses éléments. C’était déjà très bien. Maintenant que le spectacle a mûri, et avec le dispositif complet, on peut en dire que c’est fantastique, peut-être au même niveau que le très acclamé Oraison, l’opus précédent de la compagnie Rasposo. Sa programmation par Village de cirque, au milieu d’une tournée profuse, a permis ce constat.

Les interprètes sont excellent·es, chacun·e dans sa spécialité, ou plutôt dans ses spécialités, car la plupart vont s’exprimer par le biais de plusieurs disciplines. Qu’il s’agisse de sangles, de portés, de hula hoop, de fil de fer ou de bascule, pour n’en citer que quelques-uns, le niveau de chaque interprète individuellement, et le fonctionnement du groupe globalement, est un bel exemple de ce qui se fait de mieux. L’énergie s’allie à la maîtrise, et – ce qui ne gâche rien, surtout dans un spectacle comme Hourvari qui y fait la part belle – la plupart ont aussi un beau jeu de comédien·ne, muet ou parlant selon les rôles.

Mais de quoi s’agit-il au fond ? Difficile de le préciser exactement, et c’est là tout le talent de Marie Molliens qui s’exprime ici : à la fois conte initiatique, satire, allégorie déglinguée, on assiste à une somme de trajectoires individuelles qui ne sont pas toutes explicitées ou élucidées, ce qui laisse une part immense à l’imaginaire – et c’est tant mieux. L’univers est cohérent, et l’esthétique, et cela tient parfaitement le rôle du fil conducteur. Au cœur de la dramaturgie, on retrouve tout de même la sempiternelle tension entre ordre-sécurité d’une part, et spontanéité-liberté d’autre part. Il y a donc sur scène, par exemple, un Guignol qui a retrouvé son esprit frondeur, un personnel de sécurité dépassé, des enfants chahuteurs, des circassiennes-marionnettes qui s’autonomisent à mesure qu’elles s’humanisent – ou réciproquement, et on ne peut s’empêcher de voir là le processus inverse de celui suivi par Alice Laloy, dans un jeu de miroir fascinant.

L’esthétique en clair-obscur familier de Marie Molliens cède ici la place à des éclairages plus chauds et généreux, centrés sur la scène en forme de couloir, coincée entre les deux gradins qui se font face – mais pour autant on retrouve tout son talent pour un univers toujours un peu inquiétant, jamais loin d’un fantastique assez sombre, sous-tendu par un regard critique affûté sur le monde en général et le spectacle en particulier. La musique surtout, jouée en direct – et avec talent – par deux musicien·nes complété·es à l’occasion par tout le reste de la troupe, est à mentionner particulièrement : entraînante, puissante, saisissante, passant sans transition du punk crade au chant lyrique, elle est une composante essentielle du spectacle. Et puis, le détail qui n’en est pas un : les deux enfants qui participent au spectacle, qui sont la clé de jolis moments de complicité et surtout de beaucoup d’espièglerie… et de liberté.

Le terme chef-d’œuvre est un peu galvaudé… mais on a bien envie de le dépoussiérer et de l’accoler à ce très beau spectacle qu’est Hourvari. Le public est debout à la fin, à la fois bouleversé et charmé par cette fable, et on ne peut qu’être d’accord avec lui.

Mon royaume pour un cheval de Julieta Salz : plein de fraîcheur, de peps et d’originalité

Le premier week-end de Village de cirque est décidément habité par l’imaginaire de la marionnette, puisque la première création de Julieta Salz prend place dans… un castelet. Une armoire, conçue et construite pour les besoins de ce spectacle, dotée de nombreuses trappes, portes, fenêtres, guichets, qui permettent d’y entrer, ou d’en sortir, ou d’en révéler le contenu… en totalité ou en partie. Dans, sur, devant, sous même cet agrès-scénographie, l’unique interprète de ce solo mobilise de multiples langages au service de sa proposition : suspension, danse, contorsion, théâtre corporel, c’est une partition complexe qu’elle se donne.

L’un des grands charmes de Mon royaume pour un cheval – outre le fait qu’on n’y croise pas l’ombre d’un Richard III – est que cette proposition n’impose aucunement un sens fermé, et laisse donc les spectateurices se faire leur idée de qui est (qui sont ?) cette femme (ces femmes ?) enfermée(s) dans cet espace réduit. On comprend assez rapidement qu’il y a des personnages différents, qui vont de la princesse au monstre, mais on peut s’imaginer que ce sont les facettes d’une même personne, aussi bien qu’on peut se les représenter dissociés. On saisit également que la thématique de l’enfermement, et du désir de liberté, jouées au premier degré mais métaphores d’une dimension plus fondamentale et intime, traversent la pièce. Cependant, le caractère muet de la plupart des personnages ne ferme pas le sens – par ailleurs, même lorsque parole il y a, elle n’aide pas beaucoup à s’y retrouver, car ce n’est pas sa fonction…

C’est un spectacle poétique et drôle, quelque chose à la fois onirique et un peu fou, comme si Lewis Carroll s’était mis en tête d’écrire un spectacle de cirque. Il y a beaucoup d’humour, une façon assez décomplexée d’aller au-devant du public, et un jeu particulièrement réussi non seulement sur le binôme enfermement-évasion, mais sur le caché-révélé, à l’aide des portes qui s’ouvrent et qui se ferment, et qui permettent des effets de disparition, ou de morcellement du corps, des juxtapositions de vignettes qui participent à perturber le regard et qui ne sont pas du tout étrangères à ce qu’une marionnettiste aurait pu proposer. Dommage que ces opérations requièrent l’aide d’un technicien, qui doit alors faire intrusion dans l’espace scénique sans avoir vraiment été incorporé à l’espace dramatique : de ce point de vue, et du point de vue de la variation du rythme, essentielle pour garder l’attention des plus jeunes membres du public, il y a encore des réglages à trouver !

Une belle trouvaille du festival Village de cirque, dont on espère qu’elle aura la longue vie qu’elle mérite !

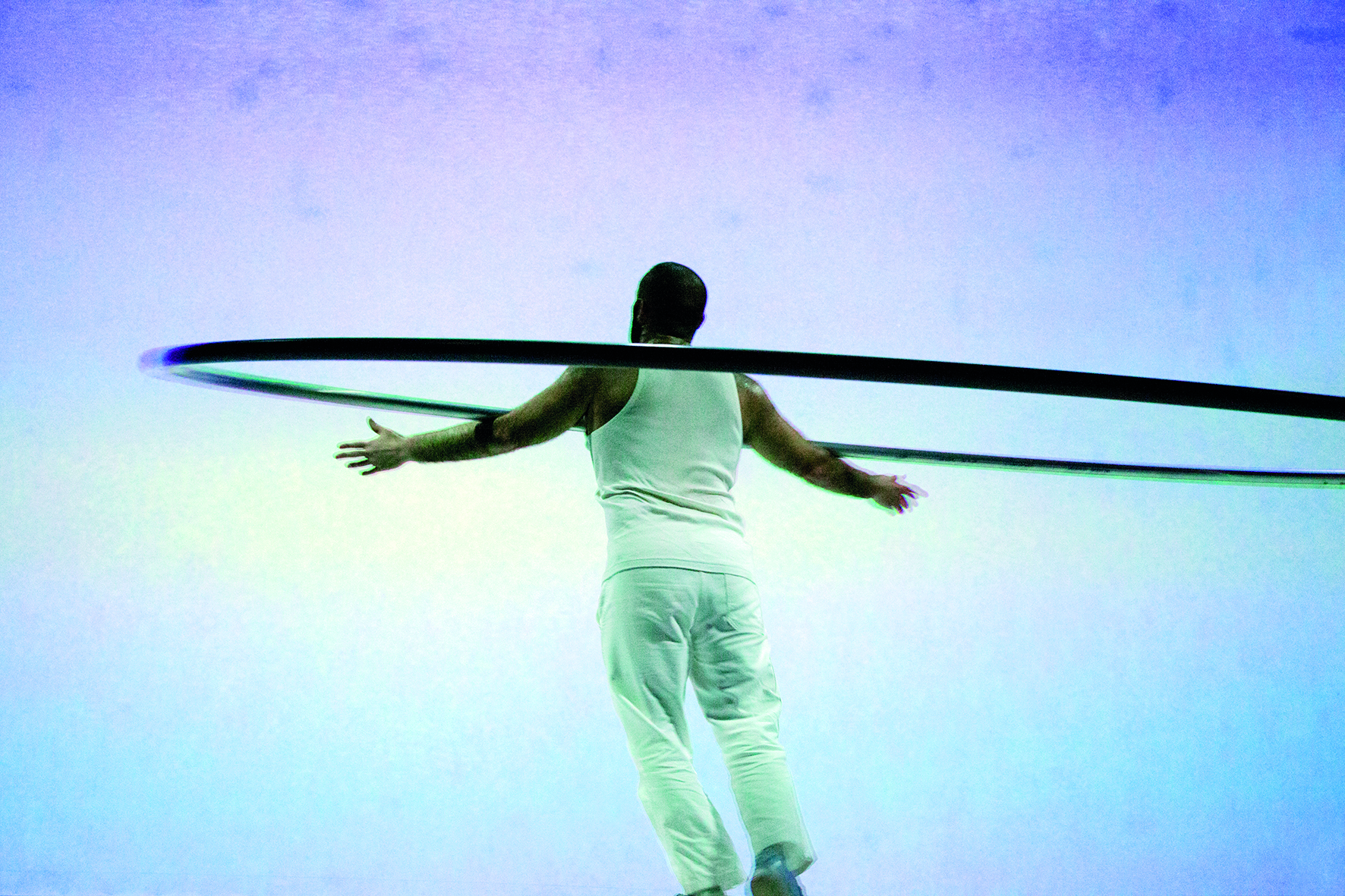

9.8 de la compagnie Charge Maximale de Rupture : démonstration de grâce aérienne

On sait que les disciplines aériennes ont très facilement accès à une dimension onirique, magique, transcendante – ce qu’on peut attribuer au fait qu’elles participent d’un mouvement de l’humain vers le haut, réalisant ainsi réellement et symboliquement l’un des plus vieux rêves de l’humanité. Et elles sont également facilement élégantes, gracieuses, envolées – ce que l’on peut attribuer à la liberté du mouvement du corps libéré de ses appuis au sol.

9.8 joue sur ces deux registres, en organisant ses 45 minutes autour d’une corde lisse. Le spectacle met cependant au travail deux individus de genre masculin, ce qui permet de rendre intéressant le travail dans ce qu’il a, justement, de gracieux, et dans la dimension qu’il déploie de chercher à creuser la relation entre ces deux personnes. L’enjeu est bien ici de voir comment ces deux personnages se retrouvent sur cet agrès qui, de part sa configuration linéaire, ne se prête pas à être partagé, et comment ils vont s’organiser pour lutter ensemble contre la gravité et prendre leur envol.

Dans cette proposition de la compagnie CMR la musique – enregistrée – a une place importante, mais les images, surtout, saisissent par leur beauté. Au centre d’une piste circulaire nue, les deux circassiens évoluent sur la corde nimbés de lumière, le reste de l’espace étant plongé dans le noir. Manuel Martinez. et Alvaro Valdés ne font rien qu’on n’ait déjà vu, mais ils tiennent parfaitement leur partition de gestes complexe dont il tirent une véritable chorégraphie verticale – et leur endurance est impressionnante ! C’est une proposition élégante, un temps suspendu au rythme ample et lent, qui invite à la contemplation… peut-être même à la rêverie, sinon à la méditation ?

Village de cirque confirme là sa vocation à proposer des spectacles pointus, de cirque contemporain très écrit.

Visuels : Ryo Ichii / Marc Lahore / Pio Morales

Alegría : le spectacle lumineux du Cirque du Soleil s’installe cet hiver sur l’Île des Impressionnistes

par Yaël Hirsch12.12.2025

→ Lire l’article

« Sortir par la porte une tentative d’évasion » : la roue Cyr comme métaphore de l’enfermement

par Mathieu Dochtermann22.11.2025

→ Lire l’article