Le Mans Fait Son Cirque : les jeunes côtoient les vieux et le public se régale

par Mathieu Dochtermann10.07.2025

La 24e édition du festival Le Mans Fait Son Cirque s’est tenue du 19 au 29 juin 2025 au Plongeoir et devant le Plongeoir, sur la promenade Newton. Reportage subjectif sur quelques spectacles choisis sur le second weekend.

Il fait grand beau au Mans en ce second weekend de festival, et la canicule qui approche commence à se faire sentir. La programmation de cette édition du Mans Fait Son Cirque est à l’égal de la météo par certains aspects : solaire, voire brillante… le côté étouffant en moins. On aurait volontiers revu Biographies de la Cie Ea Eo (notre critique), ou Hourvari de la Cie Rasposo (notre critique), mais il y a tant de belles choses à découvrir qu’il n’y a pas la place de les faire rentrer dans un programme raisonnable… Dommage !

Beaucoup des propositions sont en extérieur, sous les arbres de la promenade : double bonne idée, l’atmosphère sous les chapiteaux étant un peu irrespirable, en même temps que cela constitue l’occasion, pour les mômes du quartier, de venir voir des spectacles gratis. Bel environnement, belle prog’, beau temps et belles personnes : cocktail gagnant.

“Marée Basse” : beautiful losers

Marée basse de la Cie Sacékripa ouvre pour nous le bal, et c’est une entrée en matière collés-serrés sur un petit gradin dans un petit chapiteau, mais cette promiscuité sert finalement très bien cette proposition presque sans paroles, qui se glisse dans le coeur et sous la peau insidieusement, comme par surprise. Il s’agit d’une reprise d’un spectacle qui a contribué à faire la réputation de la compagnie, dix années après sa création. Deux types sont là, manifestement pas bien sobres, et le public est collé à eux, peut-être dans leur salon, peut-être dans la pièce unique d’une cabane qu’ils partagent, le décor est du genre léger, ce qui laisse beaucoup de place à l’imagination, mais au moins sent-on clairement que l’endroit ne respire pas l’opulence. Pas plus d’explications sur qui sont les personnages – on finit tout de même par comprendre qu’ils ont été circassiens –, quelle est leur relation – on imagine des frangins, peut-être de très proches amis ? d’anciens amants même ? – et cela importe peu. Ils aiment le vin, ils aiment ne pas faire d’efforts, ils aiment les lames bien aiguisées, c’est, au final, tout ce qu’on a besoin de savoir.

Un peu de lancer de couteaux, une louche d’acrobaties, et surtout beaucoup, beaucoup de théâtre physique qui penche lourdement du côté du clown, voilà ce qui tient captive l’attention du public pendant presque une heure. Une relation clownesque rouge-blanc ponctuée de disputes, des difficultés créées de toutes pièces et résolues de la façon la plus compliquée possible, beaucoup de comique physique et de situation, les ingrédients sont simples mais la recette est délicate, demande un doigté considérable pour exagérer juste assez, et ne pas en faire trop, ni donner l’impression de l’effort. Benjamin De Matteïs et Mickaël Le Guen réussissent à rendre attachants ces deux poivrots toujours en concurrence pour se resservir un godet. Ils sont fragiles, faillibles, maladroits, terriblement humains donc. Et leur relation a beau être chaotique, elle constitue manifestement l’armature qui les tient.

Quand on les laisse devant leur dessin animé à la fin de la représentation, le quatrième mur a volé en éclats depuis bien longtemps, et on aurait presque envie de les serrer dans ses bras pour leur dire au revoir – sans doute le fait que leurs costumes soient imbibés de vin à ce stade de la représentation explique-t-il que nous nous abstenions néanmoins. Marée basse est un spectacle bien plus tendre qu’il n’y paraît, très astucieusement construit. Le reprendre, c’est faire un joli cadeau au public.

“Vilain chien” : tentative d’ensauvagement sur piste

Vilain Chien de la Cie La Générale Posthume est fait pour jouer en extérieur, devant une meute de spectateurices dûment convoqué·es à cet effet. Un espace quadrifrontal mais un public placé en trifrontal, un tapis de danse blanc, aucun décor à part les instruments de musique disposés sur scène : on y va à l’économie. Ce qui va très bien au spectacle, qui se veut punk et revendicatif, dirigeant ses coups contre la dystopie dans laquelle nous habitons désormais, dans le but de mettre à genoux – métaphoriquement – celleux qui nous traitent comme leurs chien·nes obéissant·es. Comme le dit l’une des chansons : “C’est quoi une vie de chien ? Une vie de merde !”.

La partie musicale est réussie : ça balance, le chant est juste, les guitares incisives cohabitent bien avec les nappes de synthé. On n’entend pas toujours distinctement les paroles, mais c’est le genre qui veut ça. Il y a des trouvailles, des scènes très réussies, la plus mémorable étant sans doute l’étrange duo formé par l’acrobate Théo Lavanant et un sky dancer manipulé par Bambou Monnet, où l’on trouve une grâce un peu inattendue mais inexplicablement touchante. Les parties dansées confiées à Charline Nolin ont une qualité hypnotisante qui ne doit sans doute pas peu à sa présence scénique – ses aptitudes à la contorsion mariées au port d’un masque de chien·ne donnent un résultat vraiment intéressant. Néanmoins, on n’arrive pas à être avec elleux malgré l’envie que l’on a de dire que, nous aussi, on en a marre. L’écriture du désordre est une chose qui n’est pas facile à maîtriser, et faute d’un fil rouge l’attention s’étiole un peu. Peut-être manque-t-il juste un poil de complicité avec le public ?

“Chez Soi” : la danse de salon, en mieux

Pour le spectacle Chez soi, la compagnie L’Éolienne n’a pas besoin de grand-chose : deux canapés rouges placés dos à dos, un tapis de danse circulaire, et le public disposé à 360° autour. Et les deux interprètes, qui ont un sacré mérite à faire leur première en pleine canicule. Les deux personnages, muet·tes tout du long du spectacle, commencent chacun·e de leur côté, s’ignorant totalement, chacun·e occupé·e à rebondir sur son propre canapé, tentant des équilibres, bref, menant sa vie. Évidemment, tout l’intérêt et tout l’enjeu est ce qu’il se passe quand le contact se fait et que l’espace de l’un·e devient territoire partagé avec l’autre.

La frontière entre la danse et les acrobaties est très poreuse dans cette proposition où tout s’exprime par le corps. La scène où les deux personnages qui s’apprivoisent dansent un tango à cheval sur le dos des canapés est bien trouvée, c’est une image forte en même temps qu’un moment touchant. Les personnages jouent, se cherchent, s’opposent, s’empêchent aussi mutuellement. En filigrane, on sent clairement les enjeux sous-jacents : la construction d’un être-ensemble – pour ne pas dire d’un couple – et comment chacun·e y trouve sa place en équilibre avec l’autre, le corps dans l’espace devenant le vecteur métaphorique de cette recherche. De rivalités en réconciliations on perd parfois un peu le fil, mais Johanna Dalmon et Ancelin Dugue sont très généreux·euse dans cette proposition très rythmée, l’expressivité de la première apportant un supplément d’intensité émotionnelle qui rend le spectacle d’autant plus prenant. Cette forme courte de cirque très chorégraphié est décidément très agréable.

“Clinch” : enlassé·es comme des boxeur·euses

Si l’on n’a pas l’explication, ou que l’on n’est pas un·e amateurice chevronné·e du noble art, on ne se doute pas ce que Clinch, de la cie L’Éolienne, emprunte à la boxe. Dans l’univers de la boxe, le « clinch » – apprend-t-on alors – désigne le fait de se coller à son adversaire pour le gêner et l’empêcher de combattre. Une façon de souffler un coup en se faisant un câlin pas forcément très amical, somme toute. Florence Caillon travaille alors cette figure : une embrassade qui ne veut pas dire je t’aime, une façon de se lier à l’autre pour l’entraver, c’est un point de départ intéressant pour un spectacle de main à main. La metteuse en piste y ajoute un questionnement sur les relations femmes-hommes en distribuant deux interprètes de genre différent.

Le résultat est beaucoup plus ludique que l’on aurait pu s’y attendre. Cela tient sans doute à la belle complicité de Marco Guillemet et de Madeleine Peylet, qui jouent à se chercher de manière convaincante, et s’appuient très bien l’un·e sur l’autre. Leur main à main est très physique mais ne va pas vers la performance spectaculaire : les équilibres portés se comptent sur les doigts d’une main. Ce qui compte ici c’est le mouvement, les corps qui se rencontrent et ce qu’ils expriment ensemble, dans un cirque encore une fois très chorégraphié, où la façon de rebondir sur l’autre et sur le sol, la façon dont les interprètes peuvent amplifier mutuellement leur mouvement ou au contraire l’empêcher, compte infiniment plus que la prise de risque. Les deux artistes sont très présent·es à ce qu’iels font, investissent pleinement, avec un plaisir manifeste, une partition pourtant très physique. On perd parfois très brièvement le fil d’où en est le récit de la relation entre les deux personnages, mais le mouvement d’ensemble est très clair. Un spectacle dont on souhaiterait presque qu’il dure plus longtemps, pour prolonger le plaisir !

Visuels : (c)

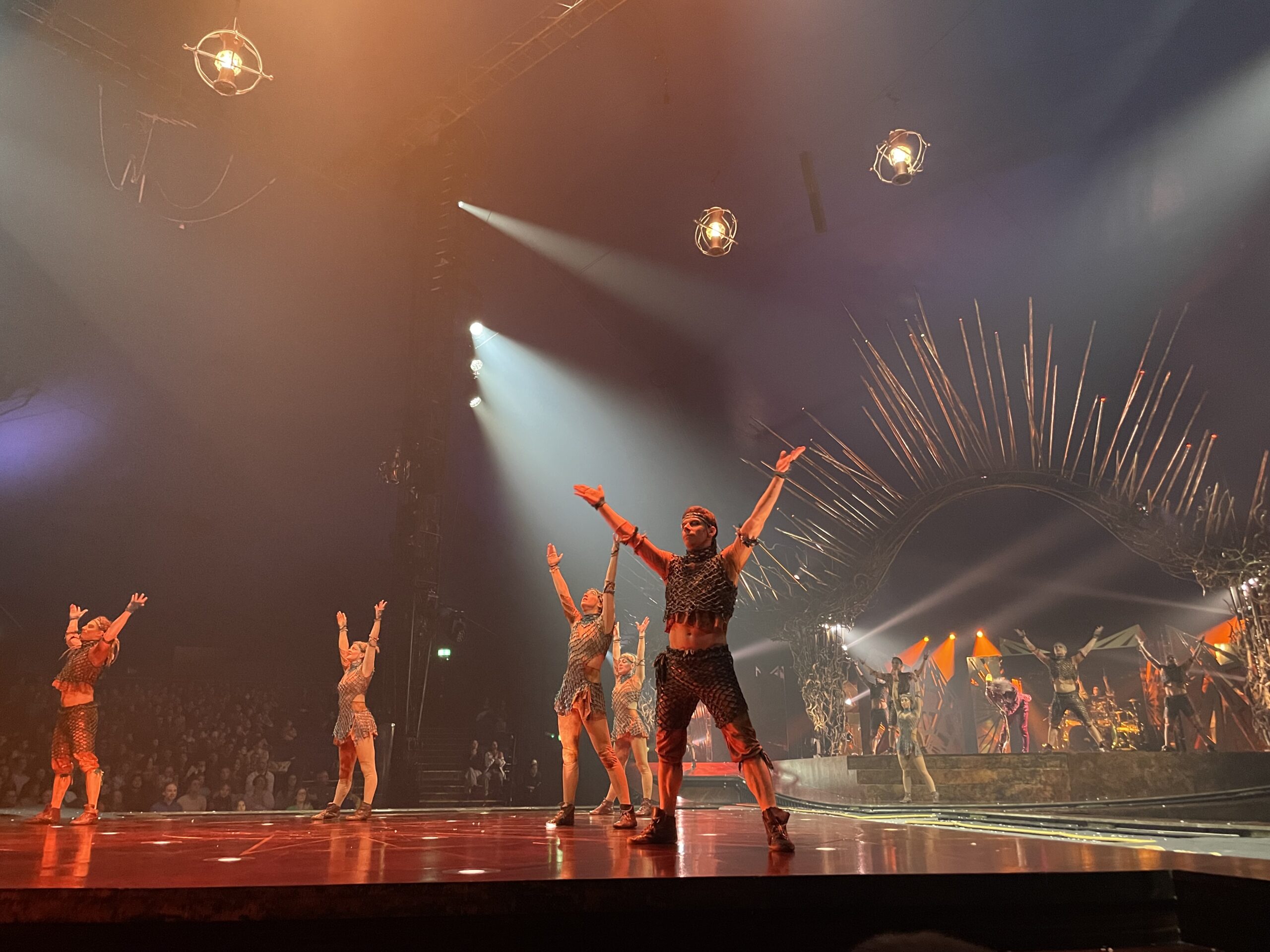

Alegría : le spectacle lumineux du Cirque du Soleil s’installe cet hiver sur l’Île des Impressionnistes

par Yaël Hirsch12.12.2025

→ Lire l’article

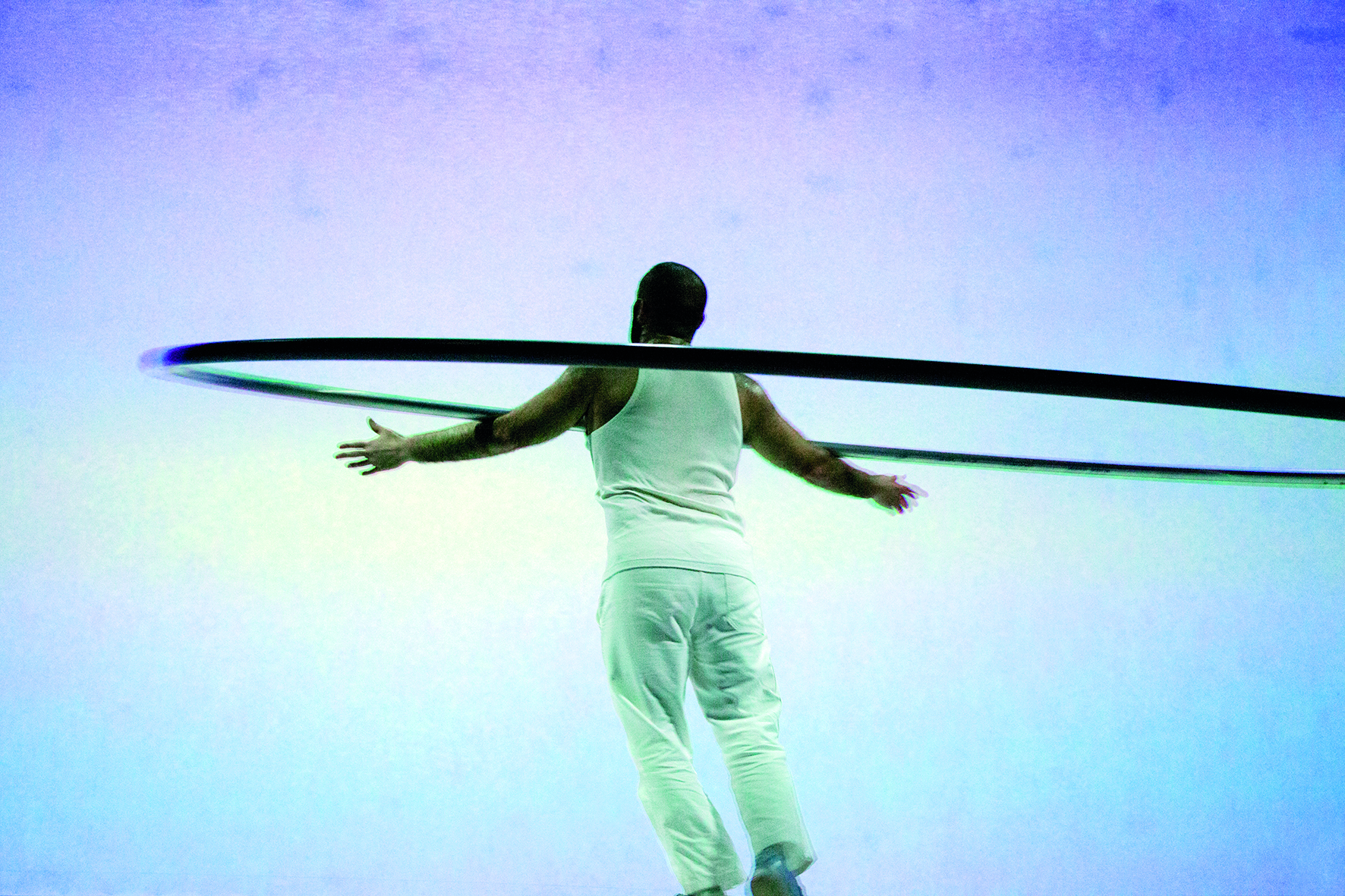

« Sortir par la porte une tentative d’évasion » : la roue Cyr comme métaphore de l’enfermement

par Mathieu Dochtermann22.11.2025

→ Lire l’article