Athénée : « L’Homme qui aimait les chiens », opéra d’Agnès Jaoui et Fernando Fiszbein, d’après le roman de Leonardo Padura.

par Helene Adam22.02.2026

Le 21 Août 1940, à Coyoacán, Trotski, figure emblématique de la révolution bolchévique, est assassiné par Ramon Mercader, agent de Staline parvenu à gagner la confiance du vieux révolutionnaire pour accomplir sa sinistre mission. Padura en avait fait un roman, dont se sont inspirés Agnès Jaoui et Fernando Fiszbein, pour réaliser une œuvre lyrique attachante laissant cependant un léger goût d’inachevé.

L’Histoire dans sa dimension artistique

Mettre en poésie, en paroles et en musique, un drame historique de cette ampleur et de cette nature, n’est pas chose aisée. Les lectures de l’épisode tragique ne sont toujours pas consensuelles et ne se prêtent guère aux simplifications parfois exigées pour réaliser un spectacle dans de bonnes conditions.

Joseph Losey avait raconté les derniers mois de Trotski au Mexique, en exil, dans son film grand public « L’assassinat de Trotski » sorti en 1972, avec Richard Burton et Alain Delon, assénant une vérité souvent connue des seuls partisans de Trotski, une histoire que le stalinisme avait jeté aux oubliettes en même temps qu’elle effaçait les portraits du chef de l’armée rouge de toutes les photos officielles de la révolution de 1917.

Nom de code : Outka (canard en russe).

L’opération téléguidée par l’Union soviétique alors dirigée par Staline, s’appellera « canard ». Pourquoi ? Parce qu’« en russe, racontera Soudoplatov, le commanditaire de l’attentat, outre son sens normal, ce mot s’applique à la désinformation. L’expression courante “quand les canards volent” signifie que des journaux répandent de fausses nouvelles ». Il ne s’agissait donc pas seulement de tuer un homme, mais de tuer la vérité dont il était porteur. Même après la chute de l’URSS, le nom de Trotski et son rôle dans la révolution russe, resteront absents des livres d’histoire officielle.

Et en 2011, l’écrivain cubain Leonardo Padura crée à nouveau l’événement en imaginant un récit situé à la frontière entre réalité et fiction pour retracer le parcours de l’assassin, Ramon Mercader, révolutionnaire communiste espagnol, approché par les services secrets soviétiques via sa mère, puis formé pour des missions d’épuration, et finalement envoyé assassiner Leon Trotski, alors exilé au Mexique avec sa compagne Natalia Sedova.

Padura met en scène Iván un écrivain frustré de la Havane qui se rappelle (et raconte) ses rencontres avec un homme mystérieux dans les années 70, lequel semblait tout savoir de l’itinéraire de Ramon Mercader, de cette histoire du grand mensonge idéologique, de l’inversion des valeurs qui conduisit ce jeune idéaliste à commettre le plus sordide des crimes.

Jaoui et Fiszbein

On a parfois reproché à Padura d’être trop complaisant à l’égard de l’idéalisme de Mercader, miroir en quelques sortes de celui de Trotski.

En supprimant l’aspect « récit » par un Mercader vieillissant et réfugié à Cuba, se penchant sur son histoire des décennies plus tard, l’opéra évite cet écueil et décrit au contraire sans fard le système stalinien, et l’embrigadement sévère et total du jeune républicain espagnol communiste dans le système d’espionnage soviétique qui lui vide la tête pour en faire un « homme nouveau ».

C’est l’actrice et réalisatrice Agnès Jaoui qui, ayant lu l’ouvrage de Padura, s’enthousiasme pour cet étrange double périple de deux personnages emblématiques de cette période des années 30, à l’époque où Victor Serge rédige l’analyse lucide et tragique du système soviétique, de l’élimination méthodique et systématique des cadres du parti bolchevique par Staline, sous le titre « S’il est minuit dans le siècle ».

Elle transmet alors au compositeur argentin Fernando Fiszbein l’idée de monter un spectacle musical lyrique dont elle rédigerait le livret en simplifiant le roman et en le concentrant sur les faits qui ont précédé la rencontre entre les deux personnages que sont Trotski et son assassin. Fiszbein a déjà composé deux opéras et a par ailleurs écrit la musique de deux des films d’Agnès Jaoui (Place publique et Au bout du conte)

Un spectacle incisif et bien construit

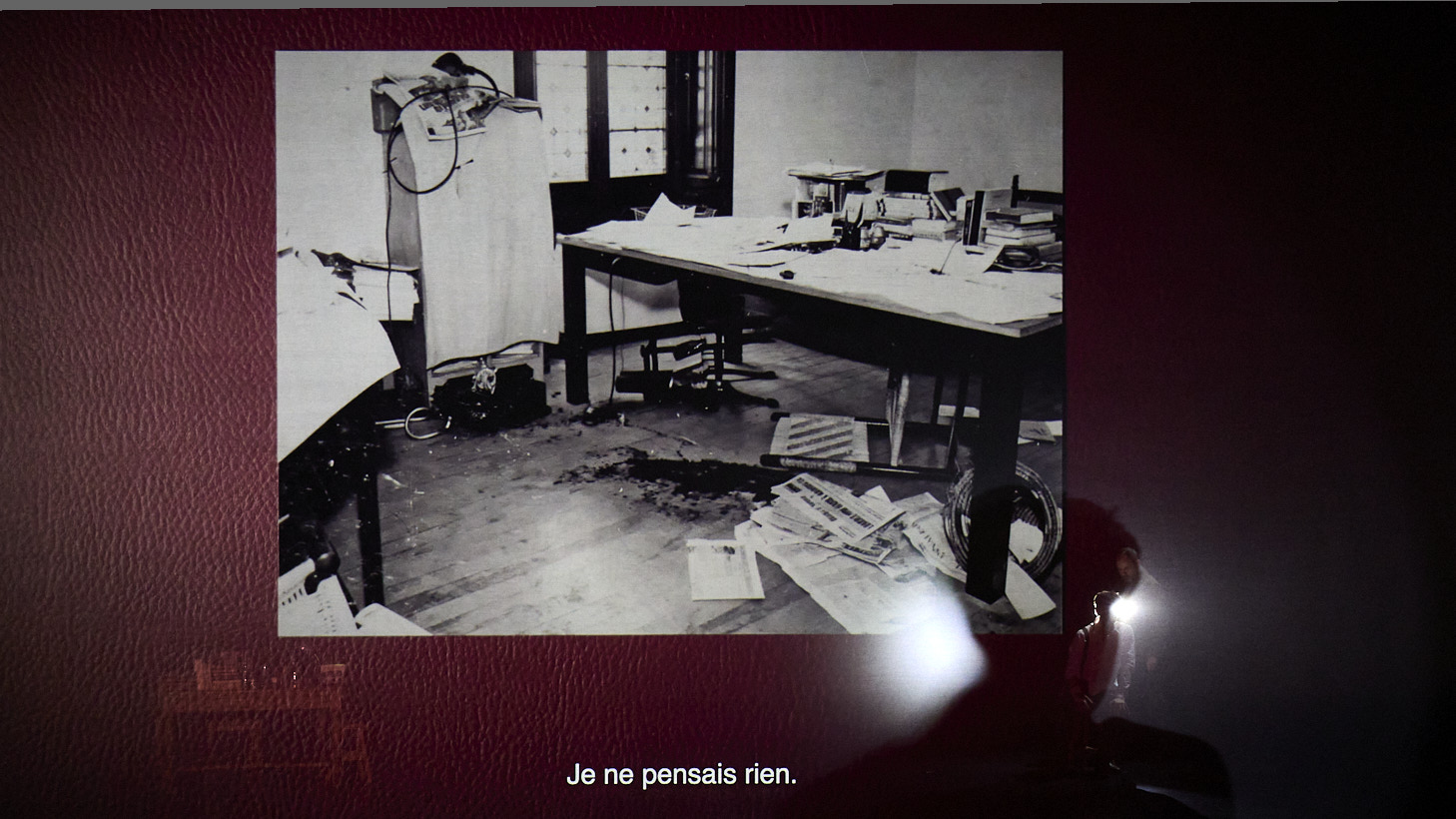

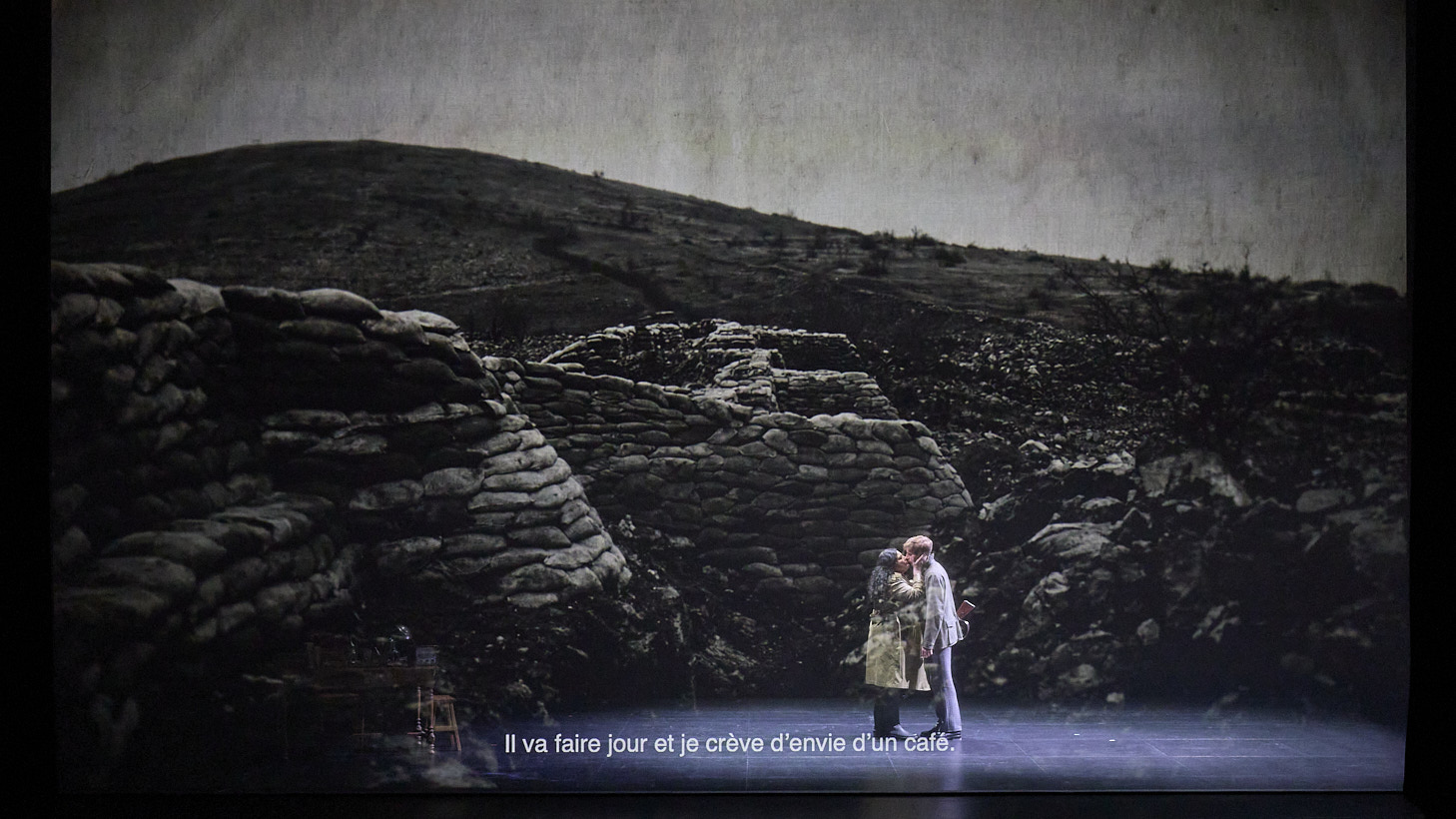

Cela donne cette courte œuvre d’une heure trente, un récit coup de poing, qui grâce à la mise en scène de Jacques Osinski, entrelaçant très habilement scénettes jouées et chantées derrière un rideau translucide où sont projetées images et films d’archives, et de courtes phrases du livre, des documents situant les lieux, des lettres lues en voix off par Agnès Jaoui, autant de points de repère qui permettent au spectateur de s’y retrouver dans les événements de cette tumultueuse période, mais, en même temps, conduisent à ressentir une distanciation avec le fil dramatique conté comme un roman policier d’espionnage.

Les enjeux globaux de la période qui vit vivre et mourir tant d’espoirs partagés par les populations opprimées, ont tendance à disparaitre comme si les ressorts de l’histoire se résumaient à un affrontement entre deux individus de stature fort inégale.

Le prophète désarmé

Le rideau de scène affiche en guise de prologue, une longue citation de Trotski qui date de la dernière année de son existence et où il affirme à la face du monde et de ses partisans qu’il « mourra en révolutionnaire » et que « sa foi dans l’avenir communiste de l’humanité n’est pas moins ardente ».

L’histoire contée commence par la fin, l’interrogatoire de Mercader au Mexique après le crime, mais rapidement, nous retournons en 1929 pour dérouler le fil des événements. Trotski a perdu tout pouvoir et vient d’être chassé de l’URSS.

En exil « le Vieux », comme l’appellent familièrement ses partisans, souffre d’un évident isolement, coupé de toutes ses bases, se sentant parfois inutile, réduit à jardiner ou à s’occuper de son chien, quand il ne rédige pas son journal ou quelques lettres à des amis devenus de plus en plus rares. Il est resté pourtant l’homme d’une profonde conviction, sans restriction, même si sa lucidité politique lui fait pressentir les grands malheurs en cours et à venir, il demeure absolument convaincu que la révolution triomphera.

On le voit travaillant, discutant, souvent impitoyable avec les jeunes militants qui n’ont pas connu l’épreuve du feu, sans faiblesse malgré la terrible désillusion après les chutes de Kamenev, Zinoviev, Boukharine dont il a espéré un sursaut autour de la possible présidence de Sergiev Kirov en 1934 et dont l’assassinat fut le signal de l’élimination politique et physique de tous les opposants à Staline.

Ceux-là même qui avaient cru s’en prémunir en prenant leurs distances avec lui lors de sa propre élimination.

On le voit dans certains de ses lieux d’exil, Prinkipo, Barbizon, Mexico, avec sa compagne Natalia Sedova mais aussi avec Frida Khalo, l’une de ses histoires d’amour secrètes. On le voit également inquiet pour ses enfants, au fur et à mesure que les années passent et que l’élimination de ses partisans et de sa famille ne fait plus trop de doute pour celui qui n’acceptera jamais sa défaite et la vit de plus en plus douloureusement. On voit le portrait de son plus jeune fils avec son nom en lettres cyrilliques (S. Sedov), avant que le portrait ne s’efface quand il est éliminé par les purges staliniennes.

Et la métamorphose de son assassin

En parallèle, en alternance, de l’autre côté de la scène, selon le même procédé des images d’archives projetées en surimpression, on se retrouve sur les lignes de combat des républicains espagnols en 1936, avec le tout jeune Ramon Mercader, puis à l’arrière du maquis où il est approché par sa propre mère, Maria Caridad, militante communiste d’origine cubaine qui l’adresse ensuite à Kotov, pseudo d’un officier, membre du NKVD, l’ancêtre du KGB, avant de voir confier la mission suprême, l’assassinat de Trotski.

Plutôt bien de sa personne, Mercader change de nom, apprend tout des théories « ennemies du parti et de la patrie », devient Jacques Mornard et infiltre les milieux trotskistes parisiens pour séduire au café du Flore à Montparnasse, la militante trotskiste Sylvia Ageloff, qui lui servira d’intermédiaire pour entrer au service Trotski réputé très protégé dans sa villa de Mexico.

Et le « cri » de Trotski quand le piolet s’abat sur son crâne, ce « cri » est démultiplié par une image de décomposition impressionnante de son portrait accompagnée d’une musique particulièrement et volontairement discordante.

La sommes de ces tableaux est remarquablement construite et permet au spectateur de suivre sur un mode presque haletant, les redoutables mécanismes qui vont aboutir à l’élimination de Trotski.

L’œuvre musicale de Fiszbein

La composition musicale se montre percutante et très variée mais elle manque un peu de l’élan épique que l’on attendrait de ce portrait d’un lion face à ses ennemis qui ont conjuré sa perte.

Fernando Fiszbein ne manque pas de talent quand il développe notamment les parties lyriques très contrastées des différents personnages mais l’accompagnement musical qui alterne, lui aussi, divers thématiques, certaines en relations avec le folklore latino-américain, d’autres plutôt centrées sur les effets sonores de la violence qui marque cette époque, apparait trop souvent comme n’offrant que peu d’aspérités et de contrastes.

Il y a de beaux passages notamment assurés par des percussions métalliques offrant une sorte de pulsation comme ceux des battements du cœur, quand la situation observe une tension importante.

Les motifs s’égrènent sans que l’on en saisisse toujours la ligne directrice et ce, malgré les qualités en fosse, de l’Ensemble Court-Circuit et de leur chef Jean Deroyer, dont on soulignera l’engagement considérable en faveur de la création musicale contemporaine, qui lui confère une carte de visite bien spécifique.

Le choix d’une formation orchestrale très réduite de moins d’une dizaine d’instruments, donne un caractère chambriste, mais aussi incisive et percutante, à la représentation globale qui va dans le sens de la simplicité de la mise en scène.

Quelques voix lyriques très typées

L’écriture vocale est beaucoup plus intéressante et particulièrement bien servie par les interprètes.

La distribution des tessitures crée d’abord la surprise puisque l’on s’attend plutôt à voir le vieux Trotski en baryton ou basse et le jeune Mercader en ténor.

Mais si l’on ne dispose pas (a priori) d’enregistrement de la voix de Mercader, celle de Trotski (qui lit, dans un anglais épouvantable, un texte virulent contre le stalinisme dans un film d’archives), est incontestablement assez haut perchée.

Peu importe, une fois la surprise passée, les parties réservées au fondateur de la 4ème Internationale, sont globalement d’une écriture très tendue, avec des intervalles de notes impressionnants qui traduisent une nervosité, un sentiment d’urgence, qui correspond parfaitement aux activités de Trotski en exil et menacé de toutes parts. L’interprète, le ténor Pierre-Emmanuel Roubet, outre une ressemblance physique évidente, est totalement crédible dans le rôle et lui restitue avec talent nombre de ses dimensions complexes, lui conférant la vraie personnalité controversée qu’il avait.

Le baryton basse Olivier Gourdy a l’allure du jeune homme propre sur lui et plutôt séducteur de Ramon Mercader. Sa partie vocale est la plus lyrique, plus emphatique, reflétant sa jeunesse et sa détermination et elle est magnifiquement interprétée : le baryton incarne à merveille les véritables métamorphoses du personnage. Les duos avec l’agent du NKVD, Kotov, baryton également, sont parmi les grands moments de la soirée où l’on touche du doigt ce que manipulation et cynisme veulent dire.

Kotov, très bien chanté également par Vincent Vantyghem, a ce caractère lisse de celui qui a appris à ne rien laisser paraitre de ses sentiments véritables, qui a oublié volontairement son identité, qui change de nom en fonction des circonstances. La manière dont il va influencer et former le jeune idéaliste communiste est impressionnante. Et leur ultime rencontre au parc Gorki, des années plus tard, termine le spectacle sur cette note désabusée, de ceux qui ont cru servir une cause juste sans en avoir jamais ni honneur ni reconnaissance. Les deux artistes dont la complicité sur scène fonctionne très bien, sont, pour le premier premier, issu de « l’atelier lyrique Opera Fuoco », dirigé par David Stern et pour le second, fidèle du « Balcon » dirigé par Maxime Pascal et Alphonse Cemin, que nous avons souvent évoqués.

On saluera aussi la performance de la soprano Léa Trommenschlager en Caridad, à laquelle Fernando Fiszbein a réservé quelques phrases musicales assénées en mode forte et sur un ton monocorde traduisant l’inflexibilité d’une stalinienne authentique qu’aucun doute n’atteint jamais dans la répétition d’un discours en « parler/chanté » d’un dogmatisme à toute épreuve.

La naïve Sylvia Ageloff (qui chante l’Internationale sous sa douche), est interprétée avec sensibilité et intelligence par la soprano Juliette Allen qui sait nous transmettre les émotions de son personnage au destin tragique qui a involontairement facilité la tâche d’assassinat de son idole. Alliant touchante naïveté et fièvre de la passion, elle réussit un joli tour de force, se glissant également au cours de la soirée dans la peau du « miséreux » exécuté dans un bureau de recrutement, brève apparition de la « société » dans cet univers très personnalisé.

Enfin, l’alto Camille Merck, qui s’est souvent illustrée dans l’opéra contemporain, notamment chez Rihm ou Benjamin, prête sa jolie voix au timbre fruité à la fois à Natalia Sedova et à Rubby Weil, l’entremetteuse entre Mercader et Sylvia.

L’originalité de l’initiative séduit incontestablement et la qualité de la scénographie comme le talent de tous les interprètes, rend la soirée tout à fait agréable même si l’on reste sur un léger sentiment d’inachevé ou de demi-teintes. Une chose est sûre : le théâtre de l’Athénée réussit toujours à nous surprendre et au sein de l’offre importante en musique classique et en opéra à Paris, il parvient de saison en saison, à créer à sa manière l’événement.