« Jag et Johnny » : une parole intime, cash et engagée

par Anne Verdaguer10.11.2025

Comme une réponse à la culture dominante où foisonnent les récits de retour dans son milieu d’origine et de transfuges de classe, Jag et Johnny nous propose une toute autre approche des questionnements liés à la place que l’on veut bien faire au milieu et à la culture populaire, tout comme au rejet que l’on peut en avoir. Une parole fragile et essentielle portée par la voix et les mots de Jessica Guilloud dite Jag (qui raconte sa propre histoire) mêlés à ceux de Laurène Marx, autrice à la dent aiguisée et qui trace un parcours sans concession. Elles abordent ici une forme d’authenticité du récit, rare et précieuse.

Cela commence par des images de paysages urbains, à la sortie de la gare, d’emblée marqués par ce que certains verraient comme le néant, un grand vide : la zone « indus », où les magasins se succèdent comme un jour sans fin et non loin de là, les lotissements où les enfants font des cages de foot avec leurs tee-shirts au milieu de la route. La mère de Jag, qui est venue la chercher à la gare en râlant, lui dit que parfois elle pense à lancer sa voiture contre un arbre. Cela se passe quelque part en Isère, dans cette classe rurale blanche où Jag a grandit, et qu’elle regarde avec un mélange de honte et de nostalgie. C’est là d’où elle vient et où elle revient, pour se confronter à ce qu’il reste de son enfance.

L’impossible résolution de l’enfance

Avec Johnny, ancienne chienne de berger, qui semble être sa seule protectrice, Jag est de retour dans la maison où elle a grandit. Johnny est malade, son coeur est trop gros et sa fin est proche. La fatalité s’ajoute à la tristesse.

Le retour au foyer familial est celui qu’on imagine, avec son lot de traumatismes, qui, même s’ils ne sont pas nommés, restent sous jacents. Ainsi, on devine la famille dysfonctionnelle, les violences avec le beau père, et la vie qui se construit autour de l’alcoolisme et de la télé qui est au centre du foyer. Coincée entre deux classes, Jag ne ne sait plus très bien où elle est mais elle ne porte jamais un regard dur ou jugeant sur son milieu d’origine, la parole se veut au contraire douce et accueillante. C’est celle d’une jeune femme qui est ballotée entre son envie de fuir et de rester.

Il y a pépé et sa télécommande

A ce titre, la description de la fête de village, et des lendemains arrosés, des oncles et des tantes et surtout des retrouvailles avec la grand tante Marie Paule et son phrasé unique, nous plonge dans une galerie de portraits doux et amers. Avec le lot de tristesses qu’apportent les souvenirs, le rire pointe souvent. Un rire comme « résistance » à la domination de classe, thème chère à l’autrice et metteuse en scène Laurène Marx, inventrice du « stand up triste » et femme trans non binaire.

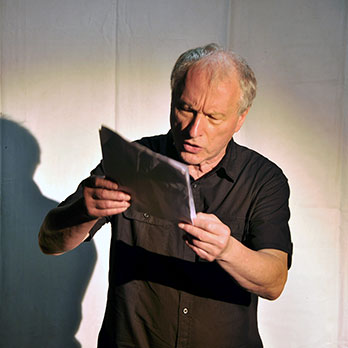

Jag se tient d’ailleurs seule sur scène avec son micro pour raconter cette histoire qui parle aussi de précarité et de violence. La verve incisive de Laurène Marx nous transperce et nous touche par sa volonté d’abattre les murs et les frontières, de rendre accessible l’art, sans élitisme. Une forme de parole intime, cash et engagée, qui permet aux personnes hors système d’exister et qui nous transcende par sa portée universelle. Cela parle de comment nous, être humains, avons plaisir à être ensemble, malgré le classisme qui structure la société. Un spectacle nécessaire, à voir de toute urgence pour les derniers jours au théâtre de la Reine Blanche.

Jag et Johnny au théâtre de la Reine Blanche, jusqu’au 15 Novembre, 20h et 21h, Durée 1h

Visuel copyright : ©Simon Néaumet

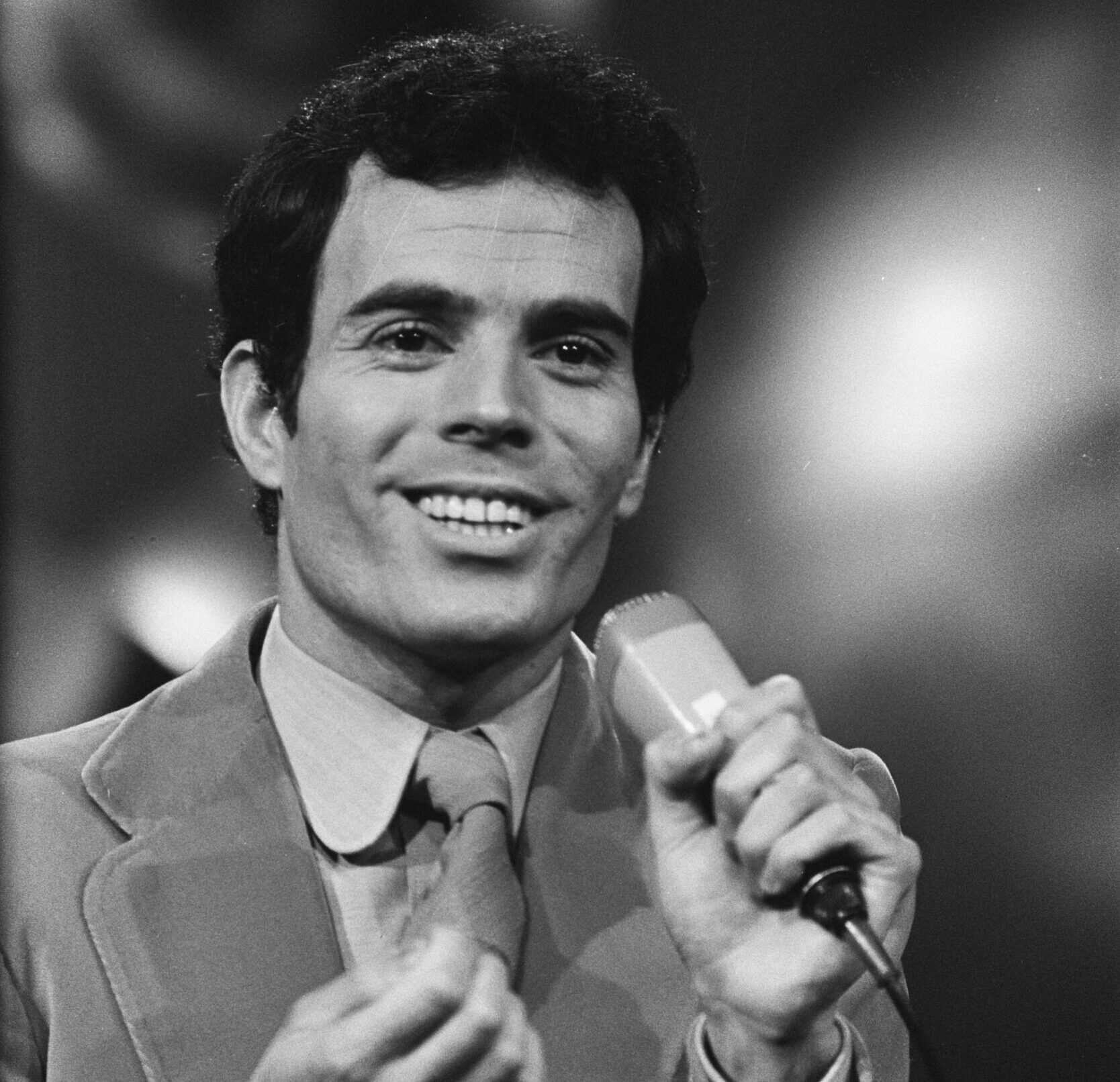

Julio Iglesias, accusé de délits sexuels

par Olympe Auney17.01.2026

→ Lire l’article

Emma Dante, Molière, « Les femmes savantes » et La Comédie Française : le plaisir à l’état brut

par Thomas Cepitelli16.01.2026

→ Lire l’article