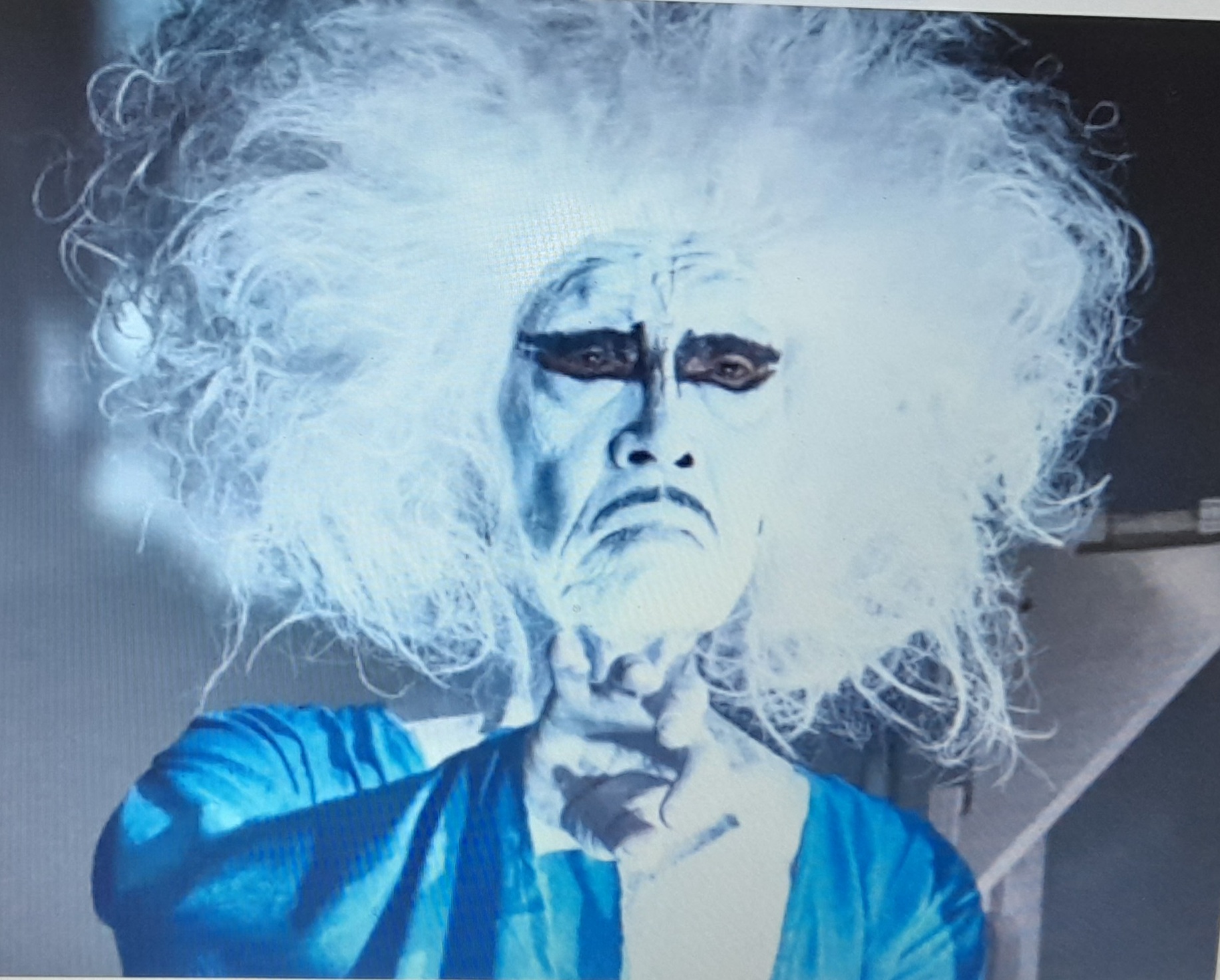

Fascinante interprétation de l’apocalyptique « Requiem » de Ligeti par l’Orchestre de Paris à la Philharmonie

par Helene Adam21.11.2025

Soirée de la démesure à la Philharmonie de Paris avec le très attendu Requiem de György Ligeti, oeuvre rare et dérangeante, dans une interprétation parfaitement maitrisée par l’Orchestre de Paris, les solistes et les choeurs, sous la direction d’Esa-Pekka Salonen. La quatrième symphonie de Bruckner offre un répit agréable dans une deuxième partie beaucoup plus sage !

Lumière noire

« Toute une partie de ma musique porte l’empreinte de longs moments passés à l’ombre de la mort, à la fois en tant qu’individu et en tant que membre d’un groupe. » disait György Ligeti, après avoir traversé les heures les plus noires du siècle dernier, la Shoah d’abord où son père et son frère ont disparu dans l’enfer des camps de concentration, puis l’exil après la deuxième Guerre mondiale quand sa Hongrie natale est passée dans le camp soviétique.

Œuvre cardinale d’un compositeur fondamentalement pessimiste, ce Requiem ne s’apparente à aucun genre précis dans la musique dite classique. Il est unique parmi les plus de 2000 Requiems composés depuis la Renaissance.

Il est partiel puisqu’il ne reprend qu’une partie de la liturgie officielle et a donc été composé explicitement pour le concert. On n’imagine mal, par ailleurs, même s’il était complet, un tel chaos sonore trouver sa place dans une véritable messe des morts d’essence religieuse. L’oeuvre ne comprend donc que quatre parties : l’Introït, le Kyrie, et le Dies Irae, intitulé De di judicii sequentia, dont la dernière strophe est un Lacrimosa.

Profondément marqué par sa tragédie personnelle, Ligeti s’inspire aussi de multiples autres sensations puisées dans la peinture (Bosch et Brueghel en particulier) dans laquelle il trouve une partie des visions d’horreur exprimées par cette musique hors norme.

L’Orchestre de Paris exécute ce chef-d’oeuvre de la musique contemporaine, en formation particulièrement imposante, avec un renfort considérable de cuivres, base de la musique cauchemardesque de ce Requiem, et de percussions, tandis que les chœurs de l’Orchestre de Paris se voient renforcés par le New London Chamber Choir. L’ensemble des choristes, préparés par Richard Wilberforce et son associé Pierre-Louis de Laporte, prennent place, soit aux côtés et derrière l’orchestre lui-même, soit dans les rangs de l’arrière-scène de la Philharmonie de Paris, dans un ensemble vocal impressionnant.

Deux solistes (Jennifer France, soprano et Virpi Räisänen, mezzo-soprano, toutes deux admirables) s’ajoutent à un effectif aussi énorme qu’est gigantesque la partition elle-même déposée sur le pupitre du chef Esa-Pekka Salonen à qui revient la difficile et remarquable direction de cette œuvre monumentale et rare.

Ligeti parlait de « lumière noire » et cet apparent oxymore rend parfaitement compte de cette sorte de stupeur qui saisit l’auditeur dès l’Introït où la somme monumentale des voix semble absorber tout autre son, avant que l’orchestre, à son tour, sur une tonalité particulièrement grave dominée par les cuivres (combinaison de contrebasson, contrebasse, trombone contrebasse, tuba et clarinette contrebasse) ne vous saisisse l’oreille et les sens.

On passe des profondeurs abyssales de sons étranges très graves à une progressive remontée vers un medium plus calme, mais avec des accélérations brusques avec un chant bousculé, heurté, des chœurs, sur des paroles quasi-inintelligibles.

Kubrick a utilisé des extraits de ce Requiem dans son célèbre film d’anticipation « 2001, l’Odyssée de l’espace », ainsi qu’une autre composition de Ligeti, Atmosphères ; des partitions qui ont en commun une juxtaposition des voix multiples qui passent du grave à l’aigu avec des écarts impressionnants en saturant l’atmosphère. Les chœurs sont divisés en plusieurs groupes qui n’adoptent pas exactement la même mesure alors qu’ils chantent en canon, ce qui donne une impression d’étourdissement. Le Kyrie est un exemple assez fascinant de cette écriture musicale.

Par la force des choses et comme Verdi l’avait fait avant lui, Ligeti concentre son déchainement dramatique sur le « De die judicii sequentia », son appellation pour le « Dies irae, dies illa, solvet saeclum in favilla » (Jour de colère que ce jour-là où le monde sera réduit en cendres). Nous sommes au cœur de l’annonce du jugement dernier et avec un chant paroxysmique des deux solistes qui frappe l’auditoire par sa théâtralité musicale extrême au milieu d’un déferlement de sonorités orchestrales et vocales collectives. Et il faut attendre le Lacrimosa pour retrouver un peu d’apaisement, voire de lumière, avec un effectif instrumental plus réduit entourant les voix pour un « lacrimosa dies illa, qua resurget ex favilla » (jour de larmes que ce jour-là où ressuscitera de la poussière).

La salle en délire a presque un sentiment de délivrance à l’issue de cette œuvre magistrale, de cette « musique désaccordée » que l’Orchestre de Paris, les chœurs et les solistes exécutent avec une passion dévorante qu’ils, elles transmettent à l’auditoire.

A la direction, Esa-Pekka Salonen montre une maitrise parfaite de l’œuvre et une grande entente avec l’Orchestre de Paris, qu’il a déjà dirigé à de maintes reprises et dont il prendra la direction musicale en septembre 2027 succédant à son jeune compatriote Klaus Mäkelä.

Bruckner en majesté

La deuxième partie du programme nous propose la quatrième symphonie de Bruckner, dite romantique, composée en 1874 soit presque cent ans avant le Requiem de Ligeti. C’est l’une des symphonies les plus célèbres de Bruckner avec les septième et huitième. Elle n’est pas exempte de certains passages un peu « pompiers » à mettre en lien avec les sous-titres attribués par le compositeur lui-même aux trois premiers mouvements : Ville médiévale, chevaliers se lançant au-dehors sur de fiers chevaux pour le premier mouvement, Amour repoussé pour le second, Danse pour le repas de chasse (avec cors !) pour le troisième.

L’orchestre a repris une taille plus conforme à la deuxième moitié du dix-neuvième siècle et l’on ne peut que féliciter l’Orchestre de Paris et le travail fait avec Esa-Pekka Salonen pour rendre cette œuvre moins boursouflée (en particulier le scherzo particulièrement réussi), plus légère, plus piquante, soulignant les contrastes de la partition, lui donnant des couleurs subtiles et mélodieuses et la rendant même franchement plaisante dans un final allegro moderato d’une grande richesse musicale.

L’ovation et les rappels du public dans une salle comble, ont montré une fois encore à quel point les programmes et le travail proposé par l’orchestre en résidence de la Philharmonie de Paris, rencontrent une réelle adhésion et un succès mérité qui ne se dément jamais depuis quelques années.

Philharmonie de Paris/Ochestre de Paris, 19 et 29 novembre 2025.

Le concert sera diffusé en différé le 12 janvier 2026 sur France Musique dans l’émission Le concert du soir présenté par Christophe Dilys. Puis il sera disponible en streaming sur le site de France Musique et l’appli Radio France.

Visuels : Une : Esa-Pekka Salonen © Denis Allard / Photos des saluts lors de la séance du 19 : © Hélène Adam.

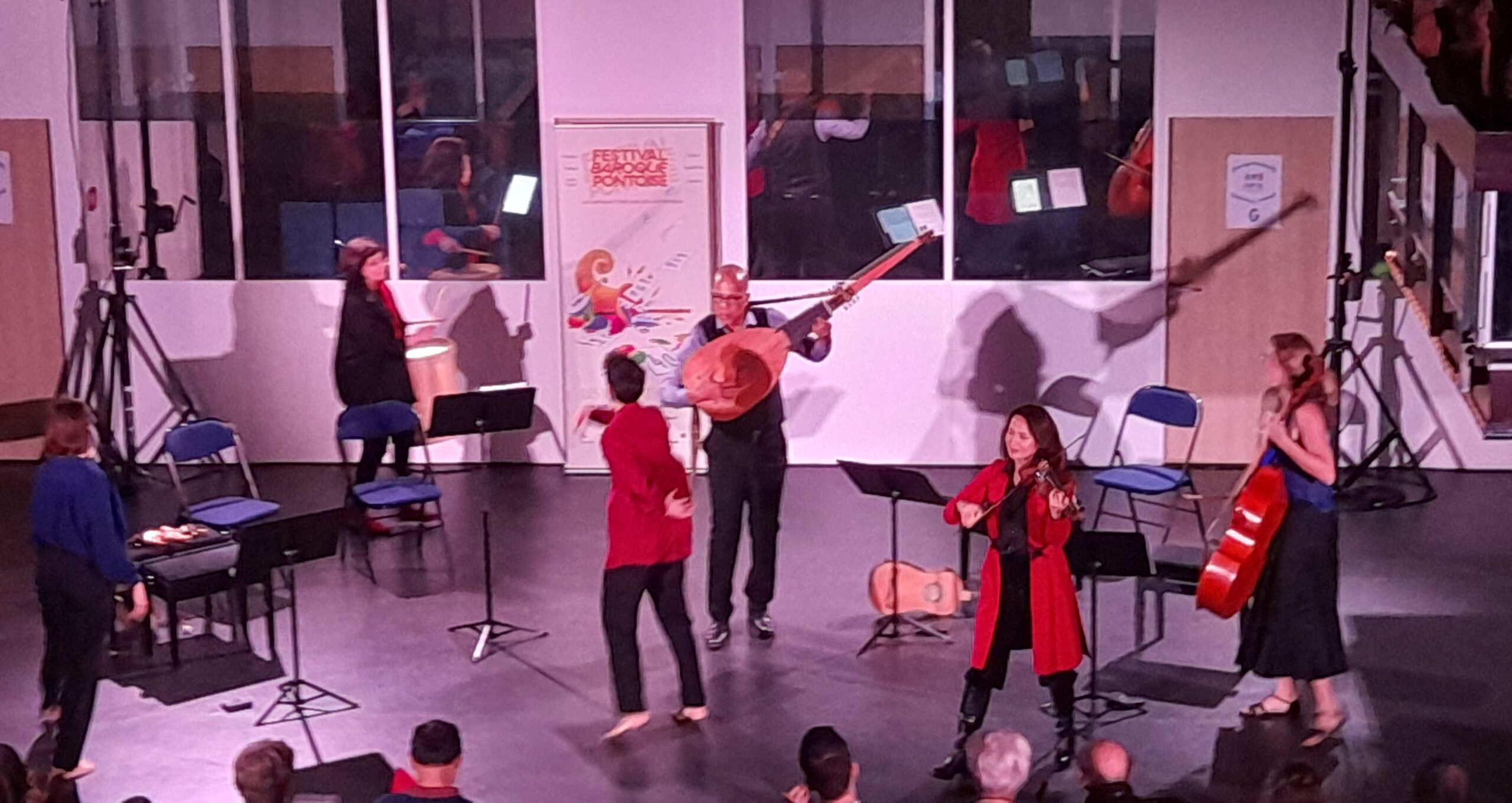

Le mariage de la musique de J.S. Bach et de la danse-théâtre japonaise à la Maison de la Musique de Nanterre

par Jean-Marie Chamouard19.11.2025

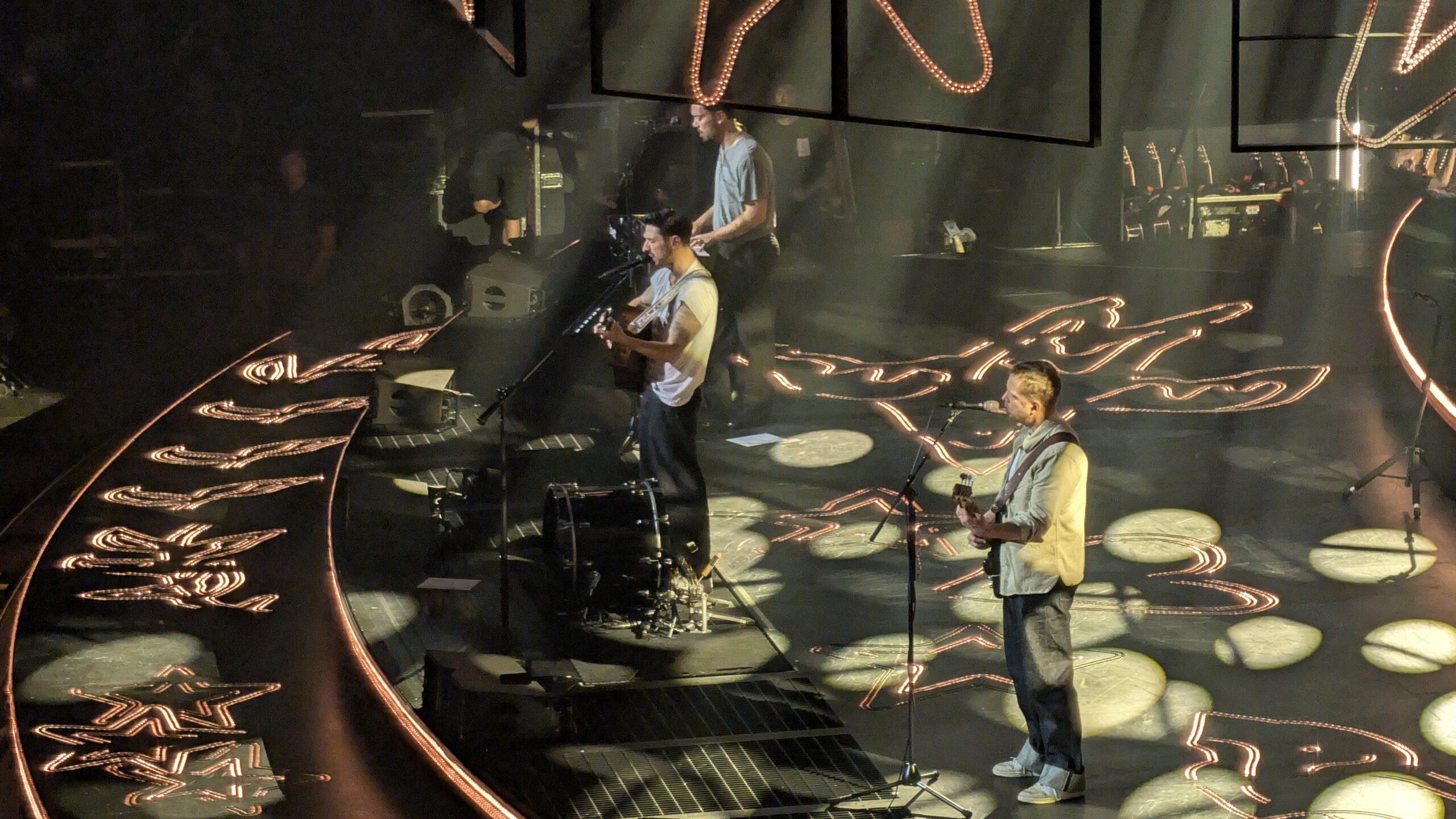

Mumford and Sons le 14 Novembre 2025 à l’Adidas Aréna : la fête dans la générosité

par Yves Braka17.11.2025