Les éditions Amsterdam sortent une version de poche de « Épistémologie du placard »

par Julia Wahl28.08.2025

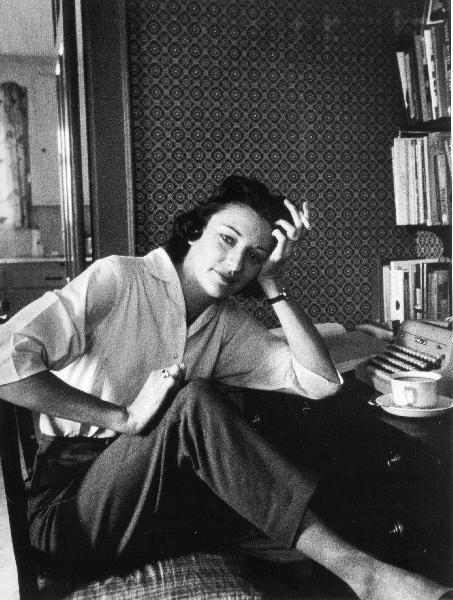

Publié en anglais en 1990 sous le titre Epistemology of the Closet, le livre d’Eve Kosofsky Sedgwick figure depuis longtemps parmi les classiques des études gaies et queer. Cette réédition de la traduction française de Maxime Cervulle (la première date de 2008) constitue donc un événement aussi attendu que nécessaire.

Considéré à l’égal de Trouble dans le genre, paru la même année, Épistémologie du placard est toutefois, de ce côté-ci de l’Atlantique, bien moins facile à trouver. C’est dire l’importance de cette réédition. Bien moins connu en France que le livre de Judith Butler, celui d’Eve Kosofsky Sedgwick entend dépasser l’opposition entre constructivisme et essentialisme pour appréhender l’homosexualité. Il s’appuie pour cela sur Foucault et se concentre sur l’homosexualité masculine, et plus particulièrement sur le placard et sa sortie. Si la philosophie et la sociologie, de même que la psychanalyse, sont convoquées, Eve Kosofsky Sedgwick, professeure de littérature à l’université de New York, s’attelle en grande partie à des analyses littéraires. Les documents qui lui permettent d’analyser le fonctionnement du placard sont en effet Le Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde, La Bête dans la jungle de Henry James, Billy Budd, marin de Herman Melville et A la recherche du temps perdu de Marcel Proust.

Le refus de l’esprit de système

Ce qui importe dans Épistémologie du placard est cependant moins les analyses littéraires elles-mêmes que le refus de l’esprit de système. Certaines interprétations, comme celle de La Bête dans la jungle, sont en effet contestables, car imposent un sens unique à un livre dont l’intérêt repose au contraire sur son ambiguïté. En revanche, le rejet des oppositions binaires, qu’elles concernent le couple homosexuel/hétérosexuel ou ses catégories d’analyse, est extrêmement stimulant : il nécessite du lecteur et de la lectrice un esprit en mouvement permanent, qui ne saurait se complaire dans des concepts figés.

En outre, la longue introduction de l’autrice, dans laquelle elle prend le soin de situer son discours comme de rappeler les notions en cours pour saisir la diversité des sexualités, est également passionnante. Un petit regret toutefois à propos de l’édition elle-même : Eve Kosofsky Sedgwick aborde des idiosyncrasies américaines, qu’elle n’explicite pas, les supposant sans doute connues de son lectorat. C’est le cas de la « panique gaie », spécifique à quelques pays anglophones. Il s’agit d’une rhétorique permettant aux auteurs de meurtres homophobes de se défendre face aux tribunaux en invoquant une folie passagère, liée au fait qu’ils se seraient sentis agressés par des avances homosexuelles (cette théorie est encore admise dans un certain nombre d’États américains). Quelques notes de bas de page auraient ainsi été bienvenues pour faciliter la lecture.

La réédition d’Épistémologie du placard n’en est pas moins un acte important, ce livre étant foisonnant de réflexions et de remises en question de nos impensés.

Eve Kosofsky Sedgwick, Épistémologie du placard, Amsterdam, août 2025, 14€.

Visuel : image de couverture (détail).

Folie, fureur et ferveur d’Anne Sexton à la Maison de la Poésie : quand la création ne sauve pas du tragique

par Agnès Lemoine06.02.2026

→ Lire l’article

Décès de la poétesse Vénus Khoury-Ghata : la poésie en deuil

par Agnès Lemoine30.01.2026

→ Lire l’article