« J’étais roi à Jérusalem » de Laura Ulonati : un oud pour mémoire

par Marianne Fougère26.08.2025

Un roman qui redonne des couleurs et des voix à une Jérusalem oubliée.

Mille et une vies

Wasif Jawhariyyeh est tout sauf un héros de marbre. Petit musicien mais grand buveur, employé de mairie mais rêveur invétéré, croyant hésitant mais conteur généreux, il traverse son siècle comme on traverse une fête : en se frottant à tous, en ramassant sur son passage amitiés, amours et mélodies. Son oud en bandoulière, il rejoue la Jérusalem du début du XXe siècle, une ville où chrétiens, juifs, musulmans se reconnaissaient comme voisins, compagnons de route, buveurs de la même coupe. Loin des clichés, loin des cartes postales figées, J’étais roi à Jérusalem ranime un monde disparu, celui d’une ville vivante, bruissante, polyglotte.

Le roi est mort, vive le roi

C’est peu dire que la langue d’Ulonati pulse. Elle rit, elle chante, elle se cogne aux pierres comme aux corps. On lit ce roman comme on écouterait une improvisation musicale : avec le rythme dans le sang et le vertige de l’instant. L’autrice nous offre une Jérusalem solaire, traversée d’ivresses et de chansons, où la mort rôde mais où l’urgence de vivre prend toujours le dessus. Mais si la jeunesse de Wasif charme et captive, son exil et sa vieillesse paraissent traités trop vite, comme esquissés à la hâte. On aimerait s’attarder davantage auprès du vieillard qui se proclame roi : le regard se fait plus distant, moins tendre. Reste alors moins un portrait d’homme qu’une partition mémorielle, hommage à une Jérusalem cosmopolite, joyeuse et rieuse, engloutie par l’Histoire. Roman-fresque, roman-chant, J’étais roi à Jérusalem nous rappelle que l’imaginaire d’une ville peut survivre à ses ruines… tant qu’il reste quelqu’un pour en jouer les notes.

Laura Ulonati, J’étais roi à Jérusalem, sortie le 20 août 2025, Actes Sud, 304 p., 22 euros.

Visuel : © Couverture du livre

Nedim Gürsel raconte la vie d’un écrivain turc résidant à Paris

par Jean-Marie Chamouard11.02.2026

→ Lire l’article

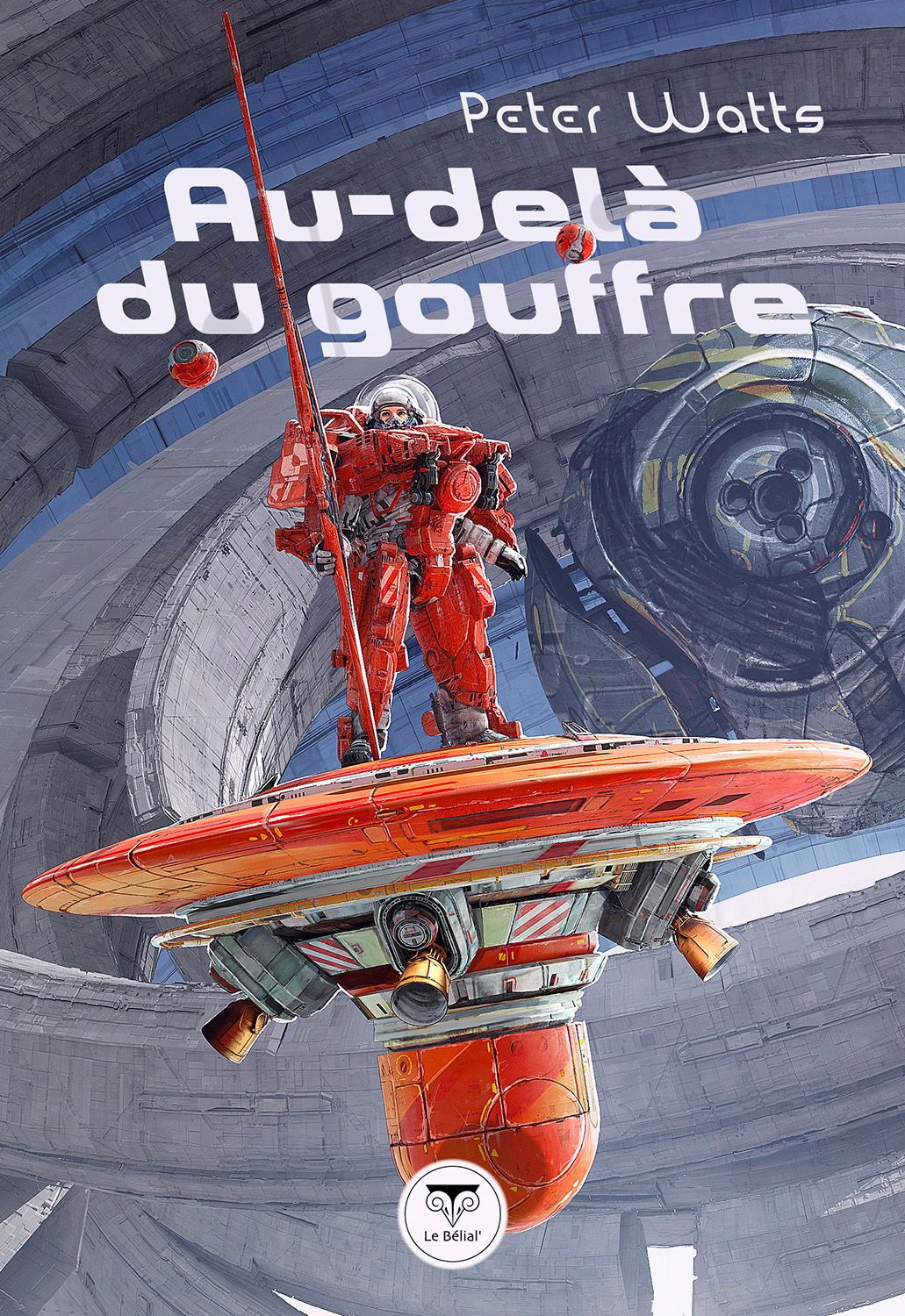

« Au-delà du gouffre » de Peter Watts : des nouvelles de hard SF

par Julien Coquet11.02.2026

→ Lire l’article