BD : portrait d’Édith Chambon et Aurélie William Levaux : de la création à l’émancipation

par Katia Bayer15.07.2025

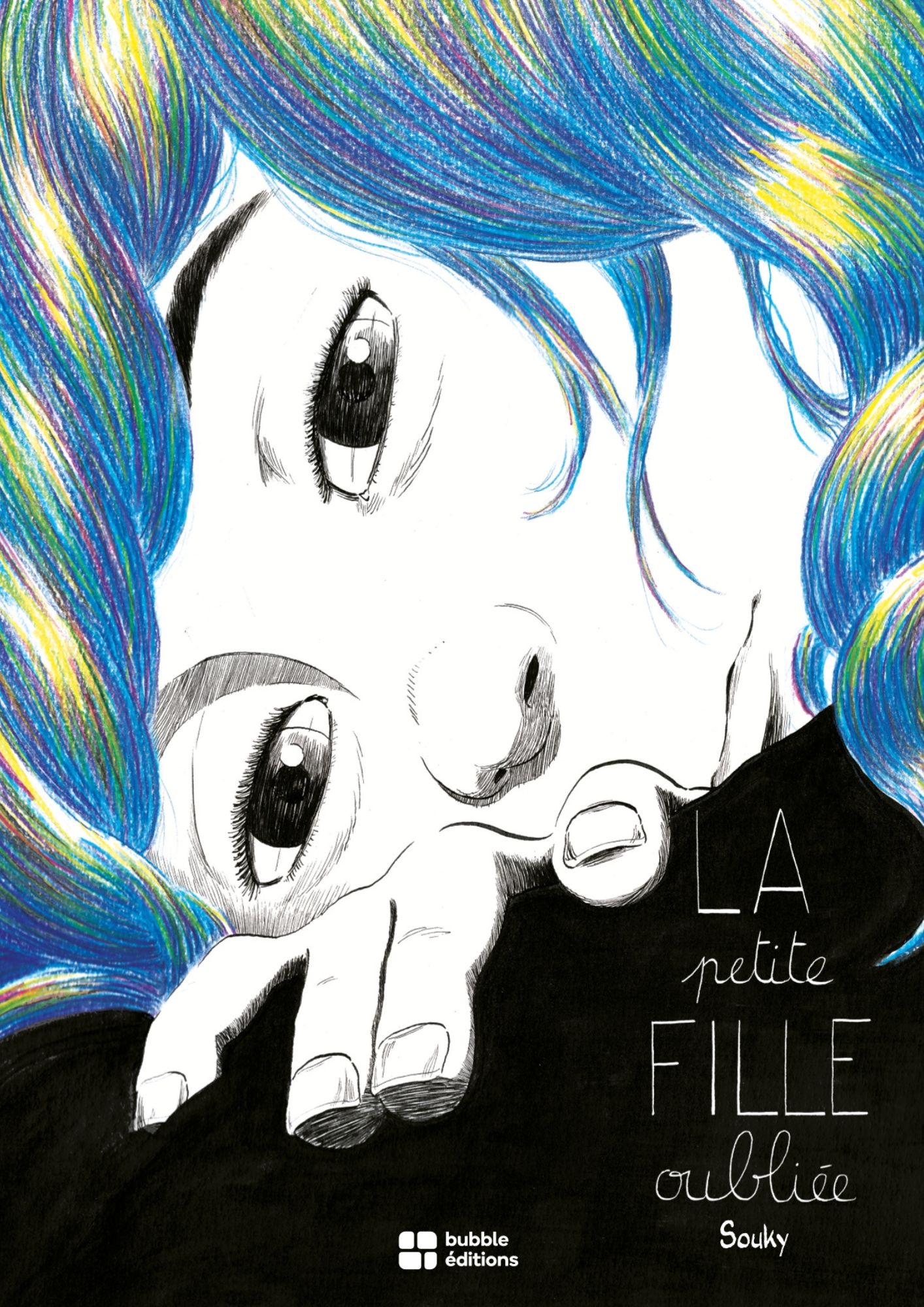

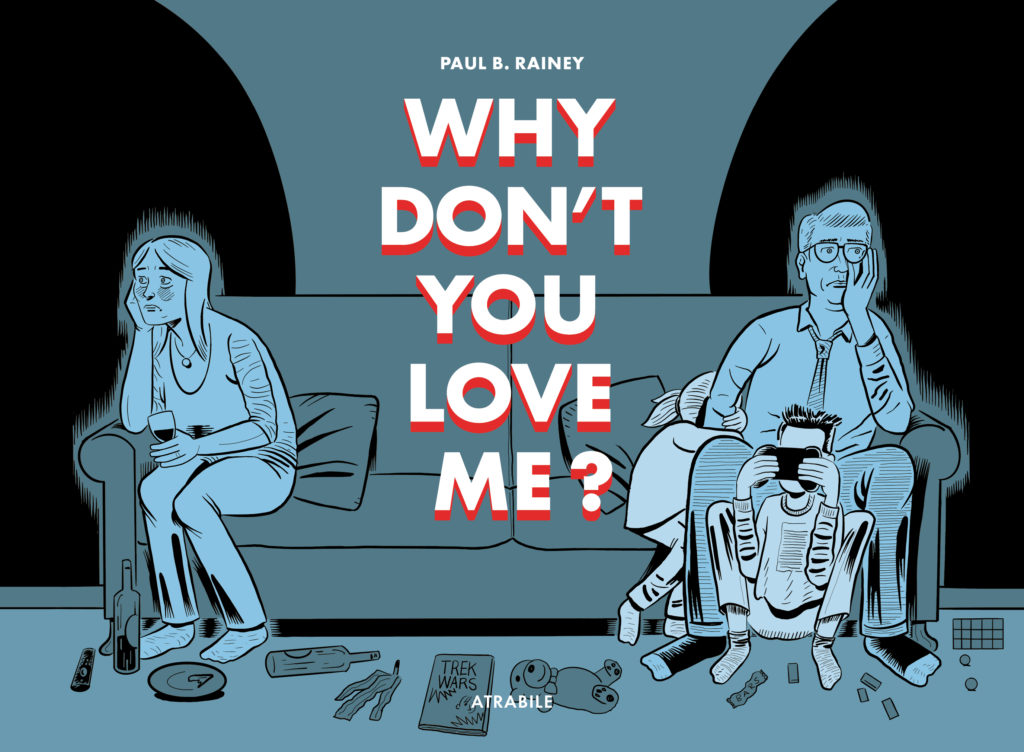

Édith Chambon et Aurélie William Levaux sont deux jeunes autrices de BD indépendante. La première, française, a sorti une œuvre graphique bien personnelle, Ma famille imaginaire, une exploration de l’intime, aux éditions L’Agrume, après avoir illustré beaucoup de livres jeunesse. La deuxième, belge, écrit des romans, des BD, travaille la matière (broderies sur tissu, bois), joue avec les textes, croque avec dérision notre quotidien. À Cherbourg où se tient en ce moment la 12e Biennale du 9e art mettant en avant Brecht Evens dans le cadre d’une importante exposition (Le Repaire de la Méduse) au musée Thomas Henry, elles étaient présentes, le mois passé, pour présenter à la presse leur travail (une pré-exposition pour l’une, une artothèque pour l’autre). Leurs parcours diffèrent, mais leurs questionnements sont communs : débuts incertains, sources d’inspiration, débuts de reconnaissance, solitude du métier, liberté artistique, quête d’intégrité… Deux femmes qui, chacune à leur manière, ont des choses à défendre dans le paysage de la bande dessinée indépendante contemporaine.

Cult.news : Vos parcours respectifs sont très différents, mais vous avez toutes deux choisi une formation artistique. Quel regard portez-vous sur cette période d’études ?

Aurélie William Levaux : J’ai hésité longtemps entre l’écriture, le stylisme et l’illustration. Il n’existait pas d’école d’écriture à l’époque, et j’ai choisi l’illustration parce que c’était, pour moi, un moyen de raconter. L’école Saint-Luc s’est imposée naturellement : en Belgique, c’est une école réputée pour l’illustration. Mais j’ai traversé mes études sans grand enthousiasme. Je ne me suis pas sentie formée, j’étais très autonome et autodidacte. Je visais un diplôme, mais je n’ai pas eu l’impression d’apprendre beaucoup de choses.

Edith Chambon : Pour moi, c’est un peu l’inverse. J’adorais dessiner, j’avais un rapport assez premier degré au dessin. C’était mon moyen d’expression. Sauf que j’étais une mauvaise élève à l’école, donc je n’avais rien anticipé après le bac. Je me suis retrouvée en fac d’arts plastiques un peu par défaut. C’était intéressant, mais pas assez professionnalisant, et je me suis heurtée à un système très théorique qui m’a fait comprendre que je n’étais pas à ma place. Ensuite, j’ai rejoint l’école Émile Cool à Lyon sur les conseils d’amis. C’était très technique, très académique, ce qui m’a rassurée au début. Mais en sortant, je me suis sentie complètement formatée. Heureusement, ma promo était assez atypique, avec pas mal de personnes qui sont devenues auteurs et autrices. Ça m’a aidée à sortir des cadres.

Est-ce qu’on sort vraiment « auteur » d’une école ? À quel moment se sent-on légitime dans ce métier ? Est-ce que c’est quand on sort un premier album, quand on commence à avoir des critiques dans la presse ou quand on commence à dégoter une bourse, des prix, une résidence ?

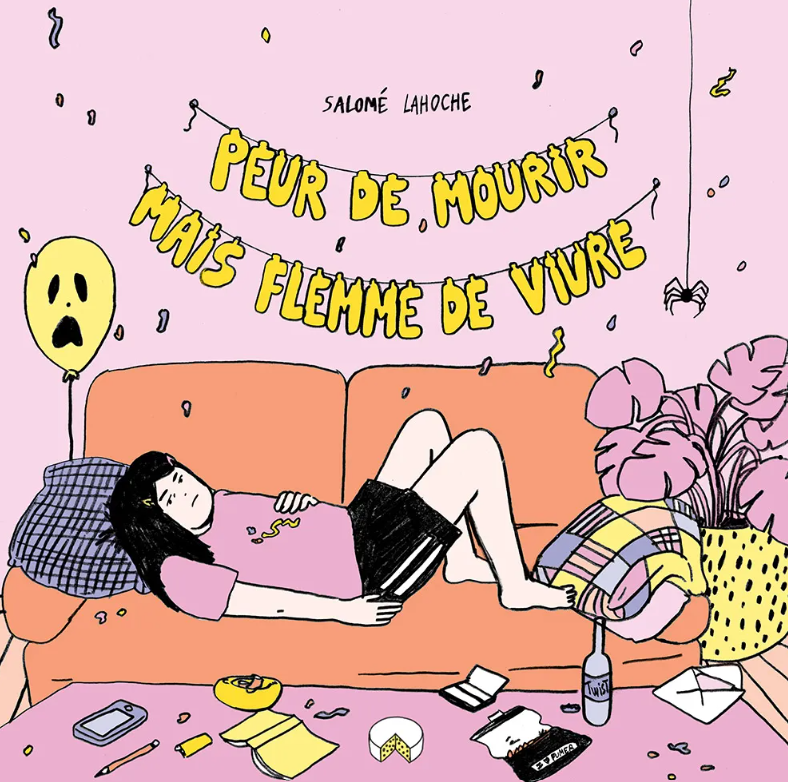

E.C : Beaucoup de gens se posent la question de la légitimité. Pour moi, ça a pris des années. C’est venu avec Ma famille imaginaire. Là, je me suis dit que j’étais autrice. Avant ça, j’étais dans un rapport purement artisanal à mon travail. C’était un métier, un job, pas un acte d’auteur. Je cloisonnais les choses. Mais cette BD a marqué un tournant : j’ai compris que j’avais des outils et des choses à dire, que j’étais capable de les porter moi-même.

AWL : Pendant longtemps aussi, je me suis demandé si j’étais légitime ou pas. On m’avait dit, il y a 20 ans, quand j’ai fini mes études, que le récit intime ne faisait pas de moi une auteure. C’est différent maintenant, mais à l’époque, très peu de gens choisissaient ce type d’histoires et encore moins les filles. On était très peu. Il y avait bien la BD girly pour le grand public. Ce que j’avais envie de raconter, c’était un peu comme mon journal intime. J’avais l’impression de me faire plaisir, je me demandais si je méritais vraiment d’être lue. Ce malaise a duré longtemps. Quand les gens ont commencé à me parler de mes livres et que j’ai eu des retours positifs, je me suis mise à voir les choses autrement.

Qui a ouvert la voie du récit intime pour chacune d’entre vous ? Quelles ont été vos influences ?

AWL : Du côté du roman, les livres de Virginia Woolf m’ont beaucoup marquée. Du côté de la BD, Dominique Goblet, en Belgique, et Anke Feuchtenberger, en Allemagne, ont été déterminantes pour moi. Elles ont 15 ans de plus que nous, mais ont ouvert un champ nouveau dans le roman graphique, une approche intime et profonde, féminine et féministe.

E.C : De mon côté, mes modèles femmes sont venus plus tard. Au départ, je lisais peu de BD. Ce sont surtout des rencontres qui m’ont transformée. Tu cites Virginia Woolf. Je pouvais lire certaines romancières, mais je ne m’identifiais pas du tout à elles. Ce qui a fait la différence pour moi, ça a été le podcast. Mon sujet, c’est le transgénérationnel et les traumas familiaux. Une amie m’a envoyé le podcast d’une journaliste, Charlotte Pudlowski, qui parle de ces sujets, de l’inceste qu’a vécu sa mère, et ça a été une révélation. J’ai compris que peu importe les outils, les moyens d’expression, je pouvais, moi aussi, raconter une histoire intime. Des lectures comme Pucelle de Florence Dupré Latour ou La légèreté de Catherine Meurisse m’ont ouvert la voie, m’ont aidée.

Comment percevez-vous le principe de l’exposition de vos œuvres ? Comment vous situez-vous par rapport à la diffusion de votre travail en galerie, dans les musées, en dehors du livre ?

AWL : J’ai toujours travaillé sur textile, ce qui rendait l’exposition naturelle. Chaque page pouvait être compréhensible, visible seule. Ma démarche, c’était que mon travail puisse être autant visible sur un mur que dans un livre. Comme c’était du textile, il y avait cette valeur ajoutée. Par contre, les expériences avec les galeries ont souvent été désagréables, il y avait systématiquement une déconsidération incroyable. Les galeristes étaient très misogynes, que ce soit à Paris, Bruxelles ou en Italie. Depuis peu, j’ai enfin trouvé une galeriste avec qui ça se passe bien, mais c’est rare. C’est la première fois que je rencontre quelqu’un d’humain, de respectueux.

E.C : Mon approche est différente. À la base, je ne me projetais pas dans le fait d’exposer, je faisais un livre, c’est tout. Par contre, une fois que mon livre est sorti, même si j’étais satisfaite de l’impression, j’ai senti un écart énorme avec mes originaux au feutre. En tant que spectatrice ou lectrice, j’aime bien voir dans les originaux ce qu’on ne voit pas dans le livre imprimé. Dans les couleurs, dans la matière, on voit la chose qui se fait vraiment. Dans l’original, il y a la main, le geste, qui est davantage présent que dans le rendu imprimé. C’est ça qui m’a donné envie d’exposer.

Comment travaillez-vous ?

AWL : Je ne travaille pas de manière linéaire. Je produis énormément de textes, de dessins, puis je trie, je recompose. Je ne garde que la moitié. L’assemblage se fait au fur et à mesure, tout est étalé par terre, je recommence tout le temps, je trie à nouveau pour voir ce qui fonctionne, un peu comme un grand tableau, pas comme un livre. J’ai un très grand appartement à Liège, ça aide !

E.C : J’ai longtemps eu une approche technique du dessin, avec un grand besoin de cadre. Mais je cherche de plus en plus à me libérer de cette rigueur, à introduire des ruptures, des respirations. Je me suis dit que je pouvais m’autoriser un peu de liberté. Mais j’y vais petit à petit.

AWL : La différence vient sans doute du fait que toi tu perçois ton art comme un métier, et moi, pas du tout. Je le perçois comme un besoin. Ça change beaucoup de choses, dans ce qu’on se permet aussi.

E.C : Effectivement, pour moi c’était hyper important de gagner ma vie, de m’émanciper de mes parents. Les commandes, c’était pour moi un moyen de couper le cordon. Par contre, quand j’ai fait une psychothérapie, je me suis rendue compte que le problème n’était pas là, ça m’a aidé à me libérer sur ma relation à mon travail. C’est comme si avant j’avais des choses à prouver, en termes de métier justement, parce que je n’aimais pas, dans ma famille, être la personne considérée comme anormale, marginalisée. C’est pour ça que je voulais faire des livres et des dessins normaux. Maintenant, j’ai l’impression de passer à autre chose.

Comment voyez-vous la représentation de la femme dans le milieu de la BD auteur, indépendante ? Est-ce que vous avez le sentiment qu’il y a une sorte de prise de considération un peu plus importante de vos personnes, de vos besoins depuis vos débuts ?

E.C : J’ai l’impression d’être arrivée après #MeToo, dans un contexte plus ouvert. Je fréquente un atelier très mixte, avec beaucoup d’autrices. Je ne me suis pas sentie menacée, je me sens forte. Mais je suis consciente que d’autres ont vécu un tout autre parcours.

AWL : Avec le recul, je me rends compte que j’ai souvent été mise de côté. Je perçois un vrai manque de reconnaissance, malgré ma production importante. On s’habitue à être mal traitée, à ne pas se poser de questions. Ce n’est que plus tard qu’on réalise l’injustice.

Comment vivez-vous l’exposition publique, médiatique, qui accompagne souvent la sortie d’un livre ?

AWL : J’ai rarement été soutenue par mes éditeurs à ce niveau-là. J’ai écrit beaucoup de BD, de romans, mais ils sont passés un peu à la trappe parce qu’il n’y avait pas de mise en avant, pas de com’. Je ne sais pas si c’est parce que je suis belge ou parce que je suis trop cash, mais oui, j’ai souvent été boycottée. J’ai sorti une vingtaine de bouquins, mais je suis rarement invitée à des événements BD. C’est avec le recul que je m’en rends compte. Même si je suis éditée, j’ai très, très peu contacts avec les médias. Les éditeurs savent par contre que le public me lit, me suit. Mais il n’y a rien autour. Apparemment, je suis « hors cadre ».

E.C : De mon côté, j’ai juste l’expérience récente du livre que je viens de faire, qui est finalement le seul livre que j’ai fait réellement, hors des commandes. J’ai eu la chance d’avoir une attachée de presse formidable, très réceptive aux sujets du livre. Je voulais que mon livre soit un « page-turner », qu’il ne tombe pas des mains. Mais j’ai quand même ressenti de la déception, quand mon livre n’a pas été retenu à Angoulême, alors que les autres titres de mon éditeur ont été pris et qu’il avait mis le paquet sur le mien. Tu espères toujours gagner en visibilité avec ce genre de sélection.

AWL : Après, je trouve que ça préserve d’être un peu hors milieu parce que la liberté reste cruciale. Je conserve une forme d’intégrité. Le risque, quand tu as une grosse reconnaissance, c’est que ça va se perdre.

Comment voyez-vous l’avenir ? Quels sont vos désirs, vos craintes ?

E.C : Je suis en train de travailler sur ma deuxième BD, et j’ai peur. Peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir. Mais en même temps, je veux avancer, proposer autre chose, aller plus loin. Je n’ai pas envie de faire deux fois la même chose, mais je veux quand même m’inscrire dans une continuité.

AWL : Moi, je continue, toujours en produisant beaucoup, en me laissant surprendre. Je ne fais pas vraiment de projets à long terme. Je crée, c’est tout.

Propos recueillis par Katia Bayer