Retour sur « Pièces distinguées », exposition fort singulière au CND (2/2)

par Marc Lawton07.07.2025

Du 14 octobre 2024 au 4 avril 2025 s’est tenue à Pantin au Centre National de la Danse (CND) une exposition singulière, Pièces distinguées. Retour sur ce moment mettant en valeur pour la première fois l’ensemble des nombreux fonds d’archives de cette institution. C’est Laurent Sebillotte, directeur du patrimoine, de l’audiovisuel et des éditions, qui a conçu cette manifestation avec ses équipes. En parallèle, il publie Archives de la danse (éditions du CND, mai 2025, 312 p.) qui documente en détails ce travail peu connu du grand public et constitue également un catalogue de la manifestation. Suite et fin de la rencontre.

CN: Laurent, pouvez-vous revenir sur le texte du dépliant de l’exposition dans lequel vous citez deux historiens, d’abord Philippe Artières avec ses Rêves d’histoire, puis Krzysztof Pomian (également philosophe) à qui vous empruntez l’expression « porteur d’empreintes » ? Vous évoquez un « paysage » qui serait fait d’un « certain passé de la danse et de ses acteurs, de ce qui en a survécu ou de ce qui aujourd’hui peut en ressurgir, par le moyen et le filtre d’une politique documentaire ».

LS: Dans Rêves d’histoire (2006), Philippe Artières libère un espace pour un imaginaire d’histoire(s), un imaginaire de l’histoire, des histoires possibles. J’y ai puisé cette dimension de rêverie, d’extrapolation et de récit que je pense qu’on doit s’autoriser à partir de la consultation d’une série de ces documents dans un certain ordre, qui rend possible des « rêves d’histoire ». Ce sont toutes ces amorces d’histoires que l’on pourrait écrire mais qu’on n’écrit pas parce qu’on n’a pas le temps, car on n’a pas les moyens, ou que sais-je… J’en avais discuté avec Dominique Dupuy (1930-2024, danseur et chorégraphe) et on s’était dit : Voilà, on pourrait écrire ou nommer les rêves d’histoire que la danse suscite et mériterait : il y aurait l’histoire des planchers des studios, l’histoire des noms des studios, l’histoire de l’expression danse libre, par exemple.

Quelques années après est sorti Des routes (2018), toujours de Philippe Artières. Parmi ces « rêves d’histoire », on pourrait faire une histoire des routes. Ça raconterait comment on marchait, où allaient les routes, qui circulait sur les routes, le chemin de Paris à Saint-Denis, l’histoire des voies de circulation, des modes de circulation, des matériaux pour faire les voies, de l’usure des routes, l’histoire des animaux qui circulaient sur les routes, pour tracter, enfin tous les véhicules qu’on a pu inventer, la transformation des routes quand est apparue l’automobile, etc. Mais ce serait aussi l’histoire des migrations, des exodes… Il a fait ce livre Des Routes qui en fait n’est pas vraiment l’histoire des routes ou la suggestion des histoires des routes possibles mais celle des accidents de la route, il l’a sous-titrée « Accrochages », et c’est l’histoire de la possibilité d’accidents, de la prévention d’accidents, le discours sur l’accident… Donc Rêves d’histoire, c’est à la fois les rêves, les histoires qu’on se raconte, la dimension fictionnelle, et c’est aussi – et ça c’était vraiment présent dans l’idée de notre exposition –, comment donner des idées d’histoires possibles.

Pour revenir à la danse, quand on considère par exemple les avis d’auditions, peut-être que ça dit des choses extraordinaires sur le métier des danseurs, comment on les recrute, comment on nomme les aptitudes techniques… Mais ça raconte aussi l’évolution des endroits où l’accès à l’emploi se fait, ça raconte la réglementation, ça raconte la terminologie. Je suis persuadé que l’histoire du vocabulaire serait très intéressante. Il y a une faiblesse, en danse, c’est que la terminologie de la danse est trop technique et peu fine pour caractériser les œuvres. On parle de danse contemporaine, mais ça dit juste qu’il ne s’agit pas de danse traditionnelle, classique, hip-hop ou jazz. Donc l’histoire des mots, l’histoire des dénominations des métiers, l’histoire des lieux, ça c’est intéressant, ça raconte des choses. Ces Rêves d’histoire vont peut-être donner des idées d’histoire. Il y a la dimension fictionnelle, et puis il y a la dimension qui renvoie aussi au travail des historiens.

Quant à l’empreinte, c’est la tension permanente. Si on reprend en effet la doctrine, l’archive est la résultante, elle est déjà porteuse de ce qui l’a fait naître comme document. Dans quelle action, dans quel geste administratif, dans quel moment du travail de genèse artistique, par exemple, cela a-t-il été fait ? Est-ce que c’est une note de composition, d’écriture, une phrase

chorégraphique avec les moyens qu’a chacun, est-ce qu’elle se situe très en amont, est-ce qu’on se trouve au cours du processus de formalisation finale de ce qu’on a produit dans les studios, par exemple ? Donc l’empreinte est d’abord l’empreinte de ce qui fait naître le document. C’est pour nous indispensable dans notre métier d’essayer d’être le plus juste possible pour situer les choses.

Mais c’est aussi l’empreinte d’une époque, d’une pensée, d’une forme de pratiques qui étaient usuelles ou pas, de lieux et de choses. Et là, on a beau avoir cette volonté d’objectivation, parfois on est face à un indice, une empreinte plus qu’une photographie ; et là, à un moment donné, l’archiviste s’arrête. On a respecté l’empreinte, le document devient porteur de cette empreinte et c’est au travail des penseurs, des chercheurs, des passeurs, des historiens de poursuivre, avec des hypothèses qui vont se contredire au fil du temps parce qu’on ne va pas faire la même lecture de cette empreinte.

Dans le dépliant, vous parlez de « mille critères combinés dans le souci de révéler la variété et l’intérêt de ces archives ». Pourriez-vous en citer quelques-uns ?

Pour choisir, il y avait déjà une question extrêmement concrète, c’est-à-dire la possibilité pour un document d’être ou non exposé. Donc des enjeux techniques, des enjeux de fragilité. Ensuite, on trouvait un critère de singularité. Pas de valeur, mais de singularité. Parfois, vous avez un même document ou un document extrêmement proche, que vous trouvez dans plusieurs fonds. Donc à chaque fois, un des enjeux fut de ne jamais montrer exactement le même type d’archive. Si, par exemple à un endroit, j’exposais un contrat, ailleurs j’allais plutôt mettre la lettre qui accompagne une proposition de contrat, ou un bulletin de salaire. Je pouvais travailler sur cette notion d’engagement, de contractualisation, de conditions et je n’allais pas mettre des documents exactement de même nature.

Là où j’allais mettre pour tel.le chorégraphe un cahier de notes personnel, pour Mathilde Monnier (née en 1959, danseuse et chorégraphe, ancienne directrice du Centre chorégraphique national de Montpellier et du CND), par exemple, on a exposé un compte-rendu de réunion de son équipe. On y lit Untel a dit ça, ensuite on a parlé de ça, etc. C’est un type de document qu’on ne trouvait que chez elle, avec des compte-rendu de réunions d’équipe et des ordres du jour. Dans une compagnie, ce serait plus fragile, avec plutôt des sms ou des échanges par téléphone, on ne va pas faire de compte-rendu dans ce contexte. Dans un CCN, il y a plusieurs fonctions, plusieurs métiers associés et quand on doit organiser le travail de l’équipe, on fait une réunion hebdomadaire. Voilà pour la notion de singularité.

Ensuite, sans vouloir être emblématique de la personne, il fallait que ce soit un document qui soit quand même pertinent par rapport à son producteur. Mettre un billet d’entrée pour un spectacle pour lequel le créateur ou la créatrice de costumes a créé les costumes, ce n’était pas très pertinent à cet endroit-là… Quitte à mettre des billets d’entrée, ce sera plus intéressant de mettre ceux du fameux programmateur qui nous a laissé sa collection. Donc il y a quand même un critère de pertinence. Cela étant, il y a des critères, parfois, où nous avons été lesseuls à avoir joué avec. Par exemple la vitrine jaune.

La vitrine jaune ?

On s’était aperçus qu’il y avait plein de documents qui allaient vers le jaune. On a joué à un moment pour aussi créer des espaces qui allaient vers l’imaginaire, la rêverie… Par moments, dans la juxtaposition, il fallait ce côté « carambolage », on forçait le trait, on changeait d’époque du tac au tac, etc. C’était vrai aussi des coursives et des accrochages uniquement au mur, on avait aussi pensé les dimensions un petit peu « à l’œil ».

Ensuite, il y avait un critère qui était très douloureux, celui de : « Est-ce que là, on ampute ou est-ce qu’on va jusqu’au bout ? ». C’est-à-dire que parfois « un » document voulait dire dix pages ou, si on voulait vraiment être révélateur, plusieurs photos côte à côte. Mais où s’arrêter ? Dans certains cas, on ne pouvait pas n’en choisir qu’une. Certains ont fait l’objet de deux photos, alors que pour d’autres photographes, il n’y avait qu’une photo. Quand on voulait montrer plutôt une espèce de création d’un imaginaire de la danse, on mettait plusieurs photos. Quand on voulait juste parler de l’action de saisir un geste chorégraphique, une seule photo pouvait suffire par exemple. Donc ça, ce sont des critères plutôt de mise en scène.

Après il y a eu quand même des critères de complémentarité et puis d’autres fois, d’échos. Il y avait plein d’échos dans l’exposition. Certains les voyaient, d’autres ne les voyaient pas, certains n’en voyaient que certains. Il y avait surtout beaucoup de gens ou de structures, de matières ou de sujets, qui apparaissaient à plein d’endroits alors qu’on n’avait qu’un fonds qui leur été vraiment dédié. Parfois même, il s’agissait de gens ou d’organismes dont nous n’avons pas les archives.

Comment cela était-il possible ?

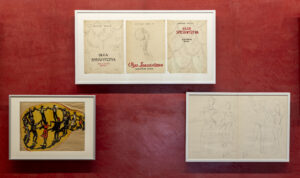

Parce qu’en fait, il y a plein de gens qui sont chez les autres ou qui sont indirectement présents. Par exemple, les archives d’un critique de danse vont être associées à la présence de plein de gens dont on n’a pas les archives. Mais l’exposition, si on est stricts, commençait par Les corbeaux de Josef Nadj (danseur et chorégraphe né en 1957, ancien directeur du CCN d’Orléans) et finissait par Les corbeaux de Josef Nadj. Le dernier document de la dernière section du deuxième étage qui s’appelle Regards était un dessin par Michel Costiou à partir du spectacle Les corbeaux de Nadj, tandis qu’on avait démarré, à propos de la genèse des

œuvres, dans la section Créations, par un dessin que Nadj a fait à partir d’envols de corbeaux, parallèlement à sa création chorégraphique.

C’était une coïncidence ou c’était voulu ?

C’était voulu ! Pour nous, c’est jeu d’échos, une façon de créer des dynamiques de regards. Il y a eu toutes sortes de jeux comme ça, voilà pour la masse des critères ! Après, bien sûr, il y a eu des critères purement matériels, de tailles, de possibilités d’accrocher, etc.

L’exposition a-t-elle eu une bonne fréquentation ? Quand je suis venu la voir, en semaine, il y avait peu de monde…

Oui, c’est une constante dans nos expositions, dans la mesure où le CND n’est pas nécessairement perçu comme un lieu d’expositions, et que nous sommes fermés le dimanche. Nos publics viennent plutôt sur le temps professionnel ou alors le plus souvent pour d’autres activités ou motivations. Cependant il y eu a régulièrement du monde et ce qui m’a frappé par rapport à d’autres expositions, c’est que celle-ci constituait moins quelque chose qu’on voit en passant que quelque chose qu’on est venu voir spécialement, avec un temps de présence très long. Pour les raisons expliquées plus haut, l’exposition appelait ça, mais je pense les gens se sont pris au jeu.

On a eu aussi régulièrement des groupes, le matin, notamment via les universités. Ça marchait bien avec tous ces publics qui n’auraient pas idée au départ que le CND était un lieu d’archives. Ils jouaient avec ces idées, ils comprenaient ce qu’on avait cherché à faire et ça a marché plutôt assez bien. Évidemment, si on prend les études en danse, c’était un boulevard pour les universitaires, parce que ça suscitait plein de questions, car le rôle du document dans le travail du chercheur questionne. On a fait beaucoup de visites commentées, plutôt sur une section ou sur une autre…

Toute l’équipe de la médiathèque y a participé, car il faut dire, c’est un peu ma manière de faire, que l’exposition a été le résultat d’un travail collectif. Sur la base de cette idée de départ et de cette cristallisation qui a amené au fil du temps ce parcours et ces choix, j’ai mis à contribution l’ensemble de l’équipe, d’une part parce que certains connaissaient mieux que moi certains fonds, et aussi parce que ça me paraissait être une façon aussi de mettre en commun nos compétences et nos savoirs. J’ai demandé aux uns et aux autres d’aller fouiller, d’aller regarder, de faire sortir des choses en leur expliquant ces mille critères de choix possibles, en considérant aussi que ce n’est pas forcément la chose la plus précieuse, la plus magnifique à l’œil qu’il fallait retenir, qu’ils n’hésitent pas à aller chercher des choses les plus incongrues, cocasses, moins nobles, etc. Avec juste le souci que ça soit juste, pertinent par rapport au fonds en question. Et alors, j’ai pu être amené à dire par exemple : « Là, on a assez de photographies, n’abusons pas des photographies. Il faut trouver autre chose ». Sans compter que, on ne l’a pas encore dit, mais une des caractéristiques de l’exposition, ce fut de ne montrer quasiment aucun spectacle. On a montré de la danse, des gens qui dansent…

Mais il y avait quelques extraits de spectacles ?

Très peu. C’étaient plutôt des artistes au travail, des répétitions ou alors des performances dans des lieux très atypiques, des choses en extérieur, etc. Le reflet des spectacles se trouvait plutôt dans la section Regards, avec aussi des réalisateurs qui nous emmenaient ailleurs, vers la « vidéo-danse » par exemple. Le côté théâtral était assez peu présent pour éviter de compiler les chorégraphies de tous les chorégraphes. Donc moi j’intervenais en disant : « Pas trop de manuscrits, on a assez de cahiers très personnels, cherchons encore ! »

Donc vous avez dosé tout ça.

Oui et ensuite on a regardé les assemblages : est-ce que ça paraît fonctionner si on met ça à côté de ça, ça à côté de ça, comment on dispose, etc. Par exemple avec cette idée de « vitrine jaune ». Elle n’était pas objectivement vraiment jaune. Mais il y avait un endroit, on s’est dit : « Tiens, ça, ça marcherait bien de mettre ça là ». Vous avez peut-être repéré qu’il y avait des mots-clés qui venaient un petit peu éclairer ces différentes facettes et orienter le regard, poser des questions…

Y avait-il des archives uniquement sonores ?

Oui, plusieurs, car on a un petit faible pour ce type d’archives. Les archives sonores permettent une plongée dans les pensées, dans les manières de s’exprimer, etc. Dans l’exposition, on pouvait ainsi entendre des penseurs et praticiens comme Hubert Godard (spécialiste des pratiques somatiques, maître de conférences à Paris 8) ou Laurence Louppe (1938-2012, critique de danse et spécialiste en culture chorégraphique) et on accédait à leurs pensées par la voix.

Chaque fois, on s’est questionné sur ce qu’on allait de la sorte raconter, et comment rédiger les cartels accompagnant les documents et les œuvres. Dans la section Contextes par exemple, je pense à cette affiche de danseurs à la gloire du parti nazi et de l’identité allemande, avec une croix gammée sur l’affiche. L’idée ce n’était pas de la souligner, mais que les gens la voient d’eux-mêmes, et qu’ils comprennent qu’une affiche de danse, ça doit être regardé en fonction du contexte historique dans lequel elle est apparue. Sans cela, on peut l’interpréter de manière juste ou moins juste…

Dans la section Métiers, il y avait trois affiches au mur concernant un couple de danseurs, Xenia et Nicolai Tripolitoff. On en a mis trois, on aurait pu en mettre vingt car on en a une collection incroyable, dans les archives de cette femme. Là, on voit qu’à quelques années d’intervalle, ça se joue sur trois ans je crois, ce couple de danseurs s’est produit dans des contextes qu’on n’imagine plus aujourd’hui : des usines, des casinos, dans des galas composites où parfois on n’intervient que pour un numéro très court. Mais ce qui surprend surtout, c’est la désignation de ce même couple de danseurs selon les occurrences : ils étaient ici les « célèbres artistes russes des Champs-Élysées », ailleurs juste des « artistes chorégraphiques », ailleurs, ils sont « Xenia et Nicolas, danseurs éblouissants », donc avec différents systèmes de valeurs… C’était aussi le visage d’une époque, par rapport peut-être à un type de public qu’on cherchait à faire venir.

Donc c’était bien ici l’inscription temporelle qui va donner des clés de lecture du document. Pour moi, archiviste, c’est très important. Je pense que l’exposition amène le tout public à se faire cette réflexion à un moment donné. Autre exemple, ce témoignage de l’invitation faite à Françoise Adret (1920-2018, danseuse, chorégraphe et maîtresse de ballet) en Pologne

communiste et qui finalement est annulée dans un contexte de difficultés politiques. Ce n’est pas tout à fait la même chose que la lettre adressée à une autre chorégraphe à qui on a demandé de constituer un ballet national au Zaïre après la décolonisation et qui, elle, est en train d’être mise sous surveillance parce que ce qu’elle propose n’est pas assez « national » et elle pose les questions : « Faut-il que je représente toutes les ethnies ? Y a-t-il un type de danse particulier qui doit être mis en avant ? ».

Une visite trop rapide ou qui oblige à survoler chaque section, une manière trop explicite de dévoiler les choses, ce serait pour nous un peu malheureux. Il fallait que les gens comprennent justement ce « carambolage ». Je pense à l’action de l’Institut français, aux tournées du Jeune Ballet de France… Du coup, j’ai eu l’idée de traiter de la diplomatie culturelle : comment faire valoir une certaine idée de la danse dans le contexte ?

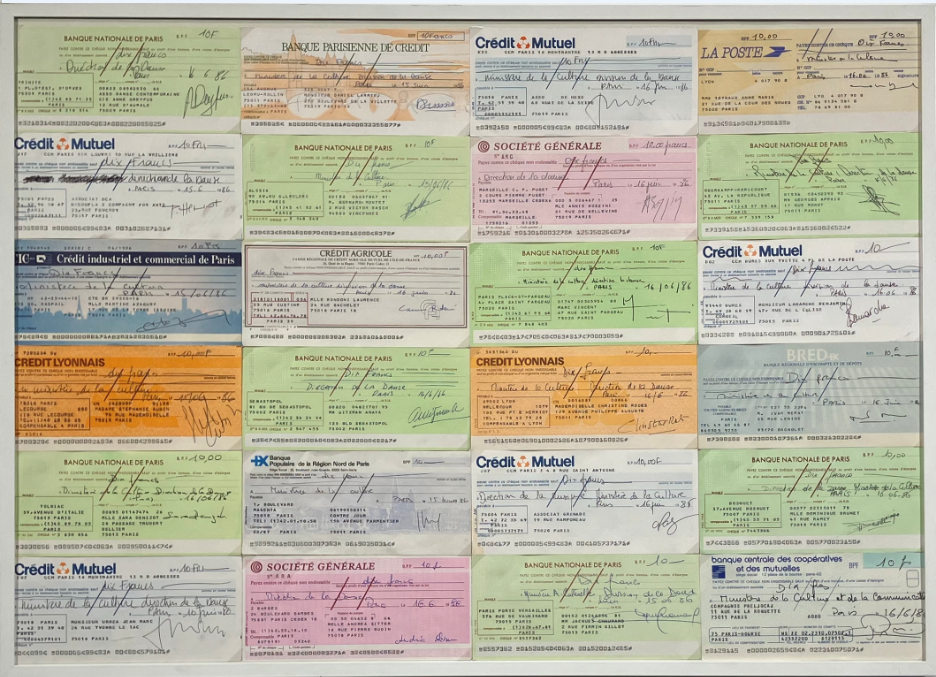

Il y avait aussi quelques documents qui arrêtaient plus le regard des gens du milieu. Je pense à ce premier projet de « Maison du danseur », qui était une espèce de préfiguration de ce qu’est aujourd’hui le CND, et exposer cela c’est comme mettre en abyme notre propre travail, dans les réflexions successives qui ont abouti à l’institutionnalisation du CND. Le rapport au politique, c’est aussi la question budgétaire, avec l’actualité d’aujourd’hui. On peut évoquer – autres documents exposés – ces chèques de dix francs envoyés au ministère par toutes les compagnies en 1986, parce qu’on vient de changer de politique culturelle, dans un nouvel état de fait qui est la « cohabitation », avec François Léotard succédant à Jack Lang.

Au-delà des dépôts de vidéos par les compagnies et chorégraphes, ou les réalisateurs, le CND a récupéré le fonds de la Cinémathèque de la danse ?

Oui, en effet, et ce fonds important a été valorisé dans le studio 12, dans la section Traverses et traversées, avec divers extraits de cette collection, dans une espèce de représentation du projet-même de la Cinémathèque de la danse, à travers l’évocation d’une de ses premières soirées de projection.

Avez-vous rencontré des obstacles pour faire cette exposition ?

Je ne crains pas de m’inscrire dans la contrainte, j’aime faire avec le cadre qui m’est donné, qu’il soit spatial ou budgétaire. Là, on a fait avec les moyens du bord, sans moyens spécifiques, sans scénographe. C’est contraignant et peut-être que ça limite la créativité et la lisibilité pour les publics, mais c’était ainsi et ce qui comptait c’était d’avoir l’occasion de dire tout ce que je viens de dire, sur la pensée de l’exposition elle-même, sur son esprit et du coup sur nos métiers. Cette exposition a fait valoir notre métier, les collections bien sûr, mais aussi nos métiers d’archivistes. Avec aussi bien d’autres limites, s’il faut parler de limites, comme les questions de droits, ou les interdits de divulgation de certaines archives.

Les fameux contrats, les conventions ?

Dans certains documents, on a flouté des noms ou bien on a vérifié qu’on avait bien l’assentiment des personnes concernées. J’ai par exemple présenté une lettre de 1983 de Jean- Christophe Boclé (danseur et chorégraphe), alors jeune étudiant du CNDC (Centre National de Danse Contemporaine) d’Angers, à Jacqueline Challet-Haas (1934-2022, danseuse, pédagogue et notatrice, directrice du département de notation au CNSMDP). C’est une lettre pourrait-on dire, comme une forme de tendresse, comme à une grand-mère en danse, figure un peu tutélaire qui l’a formé à la notation, attentive à ce qu’il devient, et où il parle de ce qu’il

traverse, comme jeune danseur et chorégraphe. Évidemment j’ai demandé à Jean-Christophe Boclé son accord, c’est un document qu’il avait totalement oublié, c’était la lettre d’un jeune homme, je pouvais tabler sur ma grande proximité avec Jacqueline, aujourd’hui décédée, pour m’autoriser… je savais très bien ce qu’elle-même aurait fait et j’’étais en contact avec son mari qui a donné son accord.

Et ce travail s’est fait comme ça au cas par cas ? Cela a dû être interminable !

Pour les écrits intimes, vous avez des familles d’archives qui sont interdites de divulgation sauf autorisation explicite. Cet interdit de divulgation est levé si les choses ont déjà été divulguées une première fois. Par nature, ces documents n’ont pas de caractère public. Ils ont été faits et produits dans l’idée d’une non-divulgation, en tout cas dans une adresse spécifique. Donc l’interdit de divulgation doit être levé explicitement par toutes les personnes concernées.

Dans le cas des contrats, les affaires liées à l’emploi, à la santé et d’autres domaines, il y a des durées de prescription. Il faut y être attentif. Mais exposer comme on l’a fait une lettre d’Auguste Vestris (1760-1842, danseur de l’Opéra de Paris surnommé le « dieu de la danse »), ça ne posait pas de problème. On s’est risqué aussi à exposer des documents judiciaires, car on voulait faire apparaître cette nature d’archives, avec notamment une sommation d’avocat qui concerne une affaire liée à Nijinski (1889-1950, célèbre danseur des Ballets russes, chorégraphe), concernant l’empreinte d’un masque mortuaire faite sans autorisation. C’est un document issu des archives de Françoise Reiss (1915-2002, journaliste spécialiste des Ballets russes), une historienne qui a beaucoup œuvré pour qu’on redécouvre Nijinski et qui, plus tard, a été fondatrice et présidente de l’association des Amis de Nijinski. On a anonymisé ce qu’il fallait pour que personne ne puisse être mis en cause, les détails personnels n’étant pas ce qui nous intéressait.

Visuels : Pêle-mêle de chèques de 10 francs libellés à l’ordre du ministère de la Culture, juin 1986 (Médiathèque du Centre national de la danse-Fonds Centre national d’animation musicale -CENAM)

Vues de l’exposition « Pièces distinguées » au Centre national de la danse © Marc Domage

Les hivernales font aussi vivre les films de danse

par Amélie Blaustein-Niddam14.02.2026

→ Lire l’article

A découvrir: Fedorowsky à la recherche des Arcanes perdues

par Arthur Cormerais13.02.2026

→ Lire l’article