Retour sur « Pièces distinguées », exposition fort singulière au CND (1/2)

par Marc Lawton07.07.2025

Du 14 octobre 2024 au 4 avril 2025 s’est tenue à Pantin au Centre National de la Danse (CND) une exposition singulière, Pièces distinguées. Retour sur ce moment mettant en valeur pour la première fois l’ensemble des nombreux fonds d’archives de cette institution. C’est Laurent Sebillotte, directeur du patrimoine, de l’audiovisuel et des éditions, qui a conçu cette manifestation avec ses équipes. En parallèle, il publie Archives de la danse (éditions du CND, mai 2025, 312 p.) qui documente en détail ce travail peu connu du grand public et constitue également un catalogue de la manifestation. Rencontre.

CN : Laurent, Pièces distinguées est une exposition que vous avez imaginée, coordonnée et mise en place. Était-elle liée à l’anniversaire des 20 ans du CND ?

LS : Oui, tout à fait. Le Centre national de la danse s’est installé dans ses murs à Pantin en 2004, il fallait marquer le coup vingt ans plus tard. Pour le département métiers et pédagogie, il y a eu des journées d’études professionnelles sur la notion de transmission ; pour la programmation ont été organisées des invitations d’artistes qui avaient marqué l’histoire du CND ou qui avaient été régulièrement programmés, ainsi que des artistes émergents. Pour le patrimoine, une exposition nous a semblé l’espace le plus approprié pour être très visible. La question s’est alors posée : quelle exposition pour marquer cet anniversaire ?

2024 marquait les 20 ans d’ouverture de la médiathèque au public, mais cela fait en fait 25 ans depuis la constitution des collections. Au démarrage, il n’y avait que quelques centaines de livres spécialisés à la Cité de la musique. Aujourd’hui, notre médiathèque est reconnue d’importance internationale. Mais raconter l’histoire d’une bibliothèque n’est pas très grand public. Il fallait se demander : où a-t-on agi de la manière la plus efficace pour nous ou pour les autres institutions ? La danse, comme les autres activités humaines et comme les autres arts, produit des archives. Elles sont non négligeables, même si une certaine forme de pensée a eu tendance à dire que, puisque l’œuvre ne se fixe pas matériellement, il est peut-être inutile d’essayer de la rattraper ou d’en proposer une approximation sous forme de traces plus ou moins bonnes…

Ici, la stratégie a été inverse : puisque cet art aboutit à des activités qui ne se fixent pas, toute trace, toute archive sera pertinente pour en dire quelque chose. Au fil du temps, on s’est formés à traiter cette nature de documents très particuliers appelés archives. On s’y est risqués avec un certain succès, puisque de plus en plus de personnes physiques ou morales ont souhaité nous confier leurs fonds.

Il y a 250 fonds et aussi des collections particulières ?

Au sens strict, un fonds d’archives est l’ensemble des documents produits ou reçus dans le cadre d’une activité. Il y a donc un aspect très organique. Ce sont à la fois les documents et leurs relations organiques qui composent un reflet de ce qu’a été l’activité et à quoi elle a abouti.

On parle de l’activité d’un artiste, d’un lieu, d’une institution ?

On parle de l’activité d’un producteur d’archives. C’est l’ensemble des acteurs qui participent à la vie de ce milieu. On se focalise, et c’est compréhensible, sur l’activité artistique donc sur les archives des artistes. Mais il est assez vite apparu, si l’on voulait comprendre quelque chose, situer ces œuvres et ces démarches, qu’il fallait s’ouvrir et s’interroger : comment cette œuvre trouve-t-elle un espace de production, comment fait-elle pour être diffusée ? On s’appuie par exemple sur des archives de théâtres, de festivals, de programmateurs, mais il convient de ne pas négliger tous ces espaces où la danse se pense, se développe : ce ne sont pas seulement les plateaux des théâtres, ce sont les écoles, les espaces de travail, de pédagogie, etc., ainsi que des archives de chercheurs, de théoriciens, de pédagogues.

Quel a été le premier fonds déposé ?

Au départ, l’idée avait été de créer une médiathèque spécialisée. Dans ce champ appelé bibliothéconomie, on a des choix d’acquisitions et de collectes qui vont composer des fonds spécifiques à cette bibliothèque. Les éléments qu’on va choisir de présenter vont se définir comme bibliothèque, mais ne racontent rien sur les producteurs de ces documents. Un livre vaut un autre livre, mais c’est le choix, quand ils sont mis côte à côte, qui va créer l’identité de la bibliothèque.

Donc au départ, on était totalement éloignés de la notion d’archive. Mais si on veut bien voir, dès le début, on a eu des archives. Quand Gilberte Cournand (1913-2005, libraire, galeriste, critique de danse, collectionneuse), nous fait en 2000 une donation colossale, on a d’abord pensé à constituer un fonds de bibliothèque, car il y avait là des livres très précieux ou qu’on ne pouvait plus trouver. Mais en réalité, dans toute la masse documentaire qu’elle nous a transmise, il y avait déjà une dimension archivistique dans le sens où ça racontait sa vie, sa carrière, son travail, des choses qui racontaient la vie de sa librairie, les choix qu’elle a faits, les expositions qu’elle a organisées, les hommages qu’elle a rendus, les médailles à la Monnaie de Paris qu’elle a fait graver à la gloire de la danse…

Donc l’archive s’est posée assez vite. De manière assez anecdotique, la Cité de la Musique nous a transféré par décret sa collection sur la danse mais aussi ses activités liées à la danse. Par exemple, on a récupéré toutes les archives des enregistrements que la Cité de la Musique avait faits – avant le CND – autour du thème de la danse. C’était déjà de l’archive puisqu’il s’agissait de traces des conférences, des séminaires…

Mais les premiers fonds au sens strict ont résulté de deux démarches concomitantes : d’abord la volonté de Francine Lancelot (1929-2003, danseuse, comédienne et chercheuse, directrice de la compagnie Ris et Danceries) de nous déposer ce qu’elle avait encore chez elle comme matières de toutes sortes et, assez vite après, le souhait de Régine Chopinot (danseuse et chorégraphe née en 1952) de transmettre les traces archivistiques de ce qu’avait été son développement du Ballet Atlantique à La Rochelle. Et aussi, dans l’équipe de ce CCN, la présence de Michèle Prélonge qui avait une double casquette, à la fois très proche de Régine

et danseuse qui avait traversé l’histoire de la compagnie, mais qui, dans sa reconversion, avait été formée à l’archive. C’était un travail de valorisation et on s’est rencontrés comme ça. C’était les deux premiers fonds, de natures très différentes.

On compte ensuite ce que l’on appelle des collections particulières, des sortes de sous-collections dans notre collection globale, qui sont elles-mêmes la trace d’une pratique. Par exemple, quand un balletomane archive, au sens strict du terme, toutes les traces de ce qu’il a vu, c’est une forme d’archive de son activité de spectateur. On a par exemple dans l’exposition des balletomanes qui, soir après soir, prennent des notes de ce qu’ils ont vu et qui nous ont déposé la somme de leur travail. On compte aussi des spectateurs professionnels : on peut citer le fonds d’archives d’Aymar Crosnier (né en 1973, ancien directeur adjoint du Centre national de danse contemporaine d’Angers sous la direction d’Emmanuelle Huynh), du temps où il était programmateur de la danse au théâtre Le Quai à Angers. Il nous a laissé une forme de trace archivistique de son activité de programmateur qui se présente sous la forme d’une collection. Collection veut dire une seule série, un seul ordonnancement, une seule nature de documents.

Et vous le respectez ?

Oui, en l’occurrence ce sont des feuilles de salle et des tickets d’entrée. Dans leur cumul, ça donne une idée de ce que va voir un programmateur, son rythme de travail, etc. Cela se présente sous la forme d’une collection que l’on respecte et qu’on ne refusionne pas avec d’autres. C’est pour cela qu’elle est particulière.

Dans le texte de présentation (sur le dépliant mis à la disposition du public), on lisait que cette exposition permettait un dévoilement paradoxal de ces archives. Vous y explicitiez ces deux termes ainsi :

– dévoilement car c’est pour eux-mêmes que les documents sont ici exposés, comme « pièces d’archives » venant témoigner de démarches d’archivage et de dépôt, et de méthodes de traitement ;

– paradoxal, car l’ampleur des archives ainsi constituées a conduit à un parti-pris de valorisation radical : choisir, pour manifester chaque fonds, un seul document (textuel, iconographique ou audiovisuel, manuscrit ou imprimé, confidentiel ou publié, original ou reproduit).

Ces 250 fonds sont ignorés du grand public ou très peu connus et souvent, peu valorisés. Comment s’est déroulé ce choix drastique de prendre « un document par fonds » ?

On a tendance aujourd’hui à « conceptualiser » l’archive, à en faire une notion et on met le mot « archive » au singulier. Mais pour un archiviste, le mot n’existe qu’au pluriel. Un fonds d’archives au pluriel. C’est bien le caractère composite du fonds, les accumulations et les productions successives de documents au pluriel – et dans leur nature aussi, ils sont de nature plurielle – qui fondent la notion même d’archive. Donc sortir un document dans des ensembles composites qui en comprennent des milliers ou des centaines, c’était une aberration. Sauf que c’était le jeu, car pour montrer l’ensemble des fonds d’archives il aurait fallu d’autres moyens… Pièces distinguées fut une grosse exposition, qui demandait du temps pour la regarder.

Combien de temps avez-vous mis pour la préparer ?

Une année. Mais le plus long a été de trouver l’idée. Comment s’en sortir ? Il fallait peut-être prédéfinir la zone, la période la plus courte, puis on aurait pu faire, je dis n’importe quoi, une expo sur le développement de la danse contemporaine dans les années 1980. Mais c’était d’abord corréler les 20 ans du CND à une thématique particulière, je ne vois pas pourquoi celle-là plutôt qu’une autre, c’était figer une représentation des archives que les gens voient peu, qui risquait de déterminer pour toujours l’idée que l’on ne conserve des documents que sur cette période-là. J’ai trouvé plus intéressant de jouer la carte de cet éclectisme. Si on veut

montrer tous les fonds, il n’y a pas d’autre solution que de limiter au plus petit élément, c’est-à- dire un, un par fonds, ce qui fait déjà 250 documents, dont certains sur plusieurs pages.

Tous les fonds ont été utilisés ?

Tous les fonds qui ont été déposés, même ceux qui étaient à peine ouverts donc non numérisés, ceux qui étaient en mesure d’être exploités au moment où on a commencé, au début de l’automne 2023. Depuis, une trentaine de fonds se sont ajoutés.

Pourquoi le titre Pièces distinguées. Est-ce un clin d’œil à La Ribot (Maria Ribot, dite La Ribot, performeuse espagnole née en 1962 ; ses premières pièces intitulées 13 piezas distinguidas date de 1993) ?

Cette idée du dévoilement paradoxal, c’était bien qu’on allait, contre toute doctrine archivistique, distinguer au sens vraiment de la distinction, c’est-à-dire mettre à part, pointer un document parmi plein d’autres.

« Distinction » au sens de Bourdieu ?

Oui, mais aussi au sens de distinguer, de mettre en valeur ou, au contraire, d’honnir et d’accabler. Dans notre cas c’était plutôt l’idée de la mise en valeur. Donc ce mot était très utile, disons-le, et « Pièces », cela renvoie au vocabulaire archivistique. On parle en effet de « pièces d’archives ».

Plutôt que de « documents » ?

Oui. Pourquoi ? Parce qu’un document peut être un ensemble. Par exemple dans les techniques archivistiques, les normes de description, il y a une information que l’on doit donner à chaque chose que l’on distingue et que l’on appelle le niveau de description. Ce peut être un sous-fonds. Par exemple dans tel fonds, j’ai un sous-fonds qui consiste en les activités chorégraphiques de tel individu. Je ne peux pas aller plus loin pour l’instant, donc je distingue un sous-fonds.

Mon niveau de détail est macro, mais il y a un sous-fonds. Vous avez des sous-sous-fonds, des groupes de documents, des sous-groupes de documents, des séries organiques, etc. Puis viennent les dossiers. Et finalement, les pièces. Je dirais qu’on peut aller plus loin en archivistique, on parle de « parties de pièces ». Par exemple, on va décrire dans le cahier d’un chorégraphe, forcément le dernier niveau minimal, c’est le cahier. Simplement vous souhaiteriez quand même pouvoir décrire et aller jusqu’à distinguer LE dessin qui est à la page 14. Pas seulement parce qu’il paraît important de signaler que, page 14, il y a un dessin dans ce cahier, mais de dire : « Là, je suis sûr : c’est une approximation de la danse que ce chorégraphe fera l’année d’après, c’est de là que ça démarre ». Donc il faut bien que j’isole cette partie de pièce, pour dire : « Là, j’ai un embryon chorégraphique qu’il va être intéressant de relier à la pièce qu’il va faire l’année d’après ».

On peut descendre donc à la partie de pièce, même si c’est assez rare. Partie de pièce, c’était surtout pour les sceaux et documents historiques : on décrit tel sceau, donc une partie du document. Mais l’unité minimale courante, qui est déjà un niveau de description très précis, c’est la pièce. Donc « pièce d’archives », c’est un concept tout à fait évident pour nous. Si j’y rajoute l’idée de « distinguer », j’arrive à Pièces distinguées. Évidemment, je ne considère pas qu’il y ait préemption par les artistes chorégraphiques de la langue française. Mais comme au CND, on est assez proches de Maria La Ribot et que je n’avais pas envie d’avoir l’air de ne pas tenir compte de ce que ça lui ferait, je me suis bien sûr assuré qu’elle trouvait l’idée de baptiser l’exposition ainsi, joyeuse et sympathique. Elle a trouvé l’idée extraordinaire, ça l’a beaucoup amusée et elle a adoré l’exposition et tout est allé très bien.

Est-ce que l’espace disponible du CND sur plusieurs niveaux a été une contrainte ?

Oui, évidemment. Mais, si on jouait le jeu, avec le matériel dont on dispose, ces grandes vitrines à plat, les accrochages au mur, on pouvait à peu près tout faire tenir. Dans le studio 12, le studio vidéo du rez-de-chaussée, là on avait un peu de marge, car on pouvait projeter des boucles vidéo plus longues. Donc ça tenait, mais on avait déjà une exposition riche. Comme dans les grandes expositions, chacun fait son chemin…

J’ai mis moi-même mis quatre heures.

Qu’est-ce que ça peut bien vouloir raconter de ces fonds d’archives, plutôt que juste cette chose-là, cette chose-là, cette chose-là ? Et comme il ne s’agit pas de montrer le document le plus incroyable ou le plus retentissant, parfois c’est plus un document émanant d’une personnalité qu’on connaît peu et qui va emmener ailleurs. C’est paradoxal, car on dévoile sans vraiment dévoiler. Parmi ces gens, il y a ceux dont le nom est connu, dont on a une idée, on sait qu’ils sont chorégraphes. Et il y en a d’autres : s’agit-il d’un chorégraphe que je ne connais pas, s’agit-il d’un autre professionnel, s’agit-il d’un collectionneur, s’agit-il d’un balletomane ? Donc il y avait ce jeu de passer du très évident au moins évident, de l’ombre à la lumière, d’une époque à une autre, c’est là un des principes qui nous a guidés. Cela a été un peu paradoxal, car on décontextualise quand même l’archive.

On passait aussi d’un pays à un autre… avec notamment la dimension allemande parce que vous avez au CND le fonds Albrecht Knust (1896-1978, assistant de Rudolf Laban qu’il a aidé, parmi d’autres, à développer son système de notation). La danse est internationale, pas besoin de se limiter à la France.

Oui. On avait des artistes japonais, suédois, espagnols, américains… Donc c’était cette idée d’un document par fonds. Et avec le paradoxe suivant : qu’est-ce qu’on dévoile ? Dévoile-t-on vraiment ce fonds ou la manière dont, nous, nous l’envisageons ? Dans le cadre des 20 ans, c’était aussi une manière de poser des questions sur l’archive et ce que nous en faisons. Est-ce que ça, c’est bien une archive ? Est-ce que, quand c’est détenu par untel, c’est une archive ? Qu’est-ce qu’elle fait là ? Il y a des documents, pourrait-on dire, plus intimes, d’autres plus graphiques… Quel est l’intérêt de celui-ci, est-il riche d’information objectivement sur un processus par exemple ? On passait parfois du biographique à la technique. Donc à chaque fois, c’étaient des modalités de récit et de dévoilement spécifiques.

Pour reprendre un terme du texte du dépliant, l’idée était-elle de faire un « paysage » le plus complet possible, sans rien omettre ? Par exemple, un fonds très riche pourrait-il n’avoir qu’un seul document administratif mis en valeur, car absent dans d’autres fonds ?

Oui, il s’agissait de suggérer et de lancer des petites amorces de l’ensemble des types d’histoires que pourrait susciter la danse, des diverses manières d’envisager les choses, les fonctionnements, les œuvres, les contextes, les réseaux, les équipes, le vécu, la technique, plein de facettes en fait. Et de le faire avec le malin plaisir, pourrait-on dire, de ne pas occulter les grands noms – qui ont parfois fait l’objet d’expositions spécifiques – mais de ne pas forcément les révéler là où on les attendait.

L’idée était plutôt de surprendre. Prenons l’exemple de Lucinda Childs (chorégraphe américaine née en 1940), dont le corpus d’archives de composition est extraordinaire. Certaines ont déjà été souvent exposées et souvent empruntées. Eh bien, on allait faire apparaître Lucinda ailleurs. Personne ne sait d’elle qu’elle donnait des cours dans les écoles d’art dans les années 1970 : on trouve des petites consignes d’improvisations qui sont inspirées de comics américains, de personnages de la bd, du cinéma populaire, des Batman, Spiderman, etc. C’est très amusant, car c’est un côté ‘pop’ assez éloigné de l’idée qu’on se fait d’elle quand on regarde les archives. Elle apparaît comme quelqu’un d’extrêmement minimaliste, strict, pas du tout bavard, pas du tout dans l’imaginaire justement des personnages de la culture populaire, plutôt dans des choses très formalistes. Et en fait non.

Qu’est-ce que ça révèle ? La question du paradoxal est celle-ci : en quoi cette archive est-elle représentative ou en quoi est-elle au contraire atypique ? Cela a été le jeu dans le choix. L’autre grande idée a été de dire qu’il faut quand même qu’on organise toute cette matière. On peut faire une espèce de vaste carambolage d’un document un autre, c’est parfois un principe d’exposition, comme au Grand Palais en 2016, où un document en appelait un autre, avec des petites similitudes qui déplacent à chaque fois.

Carambolages consistait en une traversée de l’histoire de l’art mais plutôt par des rapprochements un peu formels qui cassaient tout logique génétique et historique. C’était intéressant, mais à la fin, le risque, c’est qu’on voie que le procédé. Vous cherchez ce qui fait qu’on a eu envie de mettre ça à côté de ça. Ce qui est paradoxal dans notre travail à nous, c’est de ne pas regarder les choses comme des œuvres. Les documents doivent être liés à l’Histoire : c’est ça le rôle de l’archive. Donc on s’est dit que pour que l’exposition ne soit pas qu’un carambolage, une espèce de mosaïque, on allait la structurer à travers cinq sections thématisées qui rassemblent et rapprochent les documents. Ceux-ci, d’une certaine manière, étaient une forme de trace ou d’évocation a posteriori.

Quelles étaient ces cinq sections ?

Il y avait d’abord les activités liées aux Créations, les modalités de collaborations dans la création, dans l’espace de la création chorégraphique. Puis venaient les Contextes, globaux ou moins globaux, dans le sens classique du terme, c’est-à-dire spatio-temporels et institutionnels… l’Histoire, la grande Histoire qui est derrière, l’époque, les pouvoirs, la situation historique. Et les territoires, car un document, s’il est produit ici ou ailleurs, ne parlera pas de la même manière. Ensuite venait une section qu’on a appelé Pratiques, toujours au pluriel, des pratiques de corps, des situations de danse qui permettent d’envisager la pensée de la danse, l’entraînement du danseur, les techniques, les pédagogies, les espaces de travail… Mais aussi les danses populaires avec des lieux qui peuvent être des bals, la danse amateur, etc. On était là vraiment sur ce qui est en propre à la danse, le geste, le mouvement.

Et puis derrière tout ça, il y avait les Métiers qui sont la chose presque la plus évidente pour un archiviste comme on réfère l’archive à l’activité qui l’a fait naître, ce sont derrière des professions, des cadres professionnels, des cadres d’emplois, des métiers, sauf qu’ici – et c’est là que c’est intéressant -, il y a des choix d’une variété incroyable dans nos collections, dans nos fonds d’archives. D’abord vient le sacro-saint chorégraphe qui signe l’œuvre. Puis évidemment les danseurs, suivis des répétiteurs, des maîtres de ballets, des transmetteurs, des pédagogues, des notateurs, des chercheurs en danse, des critiques de danse, des programmateurs, des imprésarios, des universitaires, des historiens, etc. Mais aussi, dans ces métiers, des syndicats, des fédérations (la fédération française de danse, par exemple), des groupements, des associations satellitaires qui viennent croiser le monde des danseurs. Je pense aux centres de formation et de reconversion, aux associations qui viennent en soutien aux danseurs, enfin bref, c’est là tout un faisceau de métiers et d’activités associées qui constituaient la quatrième section.

Puis enfin venaient les Regards. Parce que force est de constater que beaucoup d’archives résultent de regardeurs. C’est intéressant parce que c’est parfois un angle mort. Ces regards donnent souvent lieu à la production d’œuvres d’arts graphiques, de cinéastes, de photographes, de dessinateurs, de plasticiens de toutes sortes… Alors, ce ne sont plus tout à fait des documents ou des reportages mais vraiment des œuvres, et on a valorisé ainsi beaucoup de « films » de cinéastes et vidéastes.

Cela n’a pas été toujours évident, car par exemple Charles Picq (auteur-réalisateur et vidéaste, 1952-2012) avait bien sûr conscience d’avoir fait « œuvre » d’une certaine manière, mais plus au sens de : « C’était mon rôle, c’était ma place, je l’ai fait bien volontiers ». Je lui disais toujours : « Pourquoi rattaches-tu toujours tes films aux chorégraphes, c’est ton œuvre. Elle n’est pas indépendante des artisans de la danse, puisque ce sont eux qui sont ton sujet. Mais moi, en ce qui te concerne, je constituerais un fonds à ton nom, « Charles Picq ». Ce point de vue a peut-être déplacé des choses dans sa manière de concevoir son œuvre.

On a donc assumé qu’on avait des « fonds de regardeurs », artistes ou pas, parce qu’il y a aussi les balletomanes, et c’est-à-dire des spectateurs sans lesquels, d’une certaine manière, le parcours de l’œuvre n’est pas complet… Parce que s’il n’y a personne pour les regarder, pour en garder une trace mémorielle… Et ce qui a été fascinant, ça a été que ces regardeurs, ils produisent des archives singulières, beaucoup plus qu’on ne le croit. Jusqu’aux sites internet qui sont maintenant des espaces de la critique, les blogs qui sont une manière de faire archive, etc. Bref, on finissait l’exposition sur les regardeurs.

Enfin venait cette section en studio 12 au rez-de-chaussée qui était purement constituée de vidéos, une sorte de 6 e section. On l’a appelée Traverses et traversées. Pour dire que c’était l’endroit d’une vaste confrontation avec seulement des images, des boucles courtes et des boucles longues qui n’amenaient jamais les mêmes télescopages. Et là, ça renvoyait à plein d’endroits de l’Histoire, de l’émotion, avec des archives extrêmement hétérogènes en termes de de matières, des documentaires, des choses prises sur le vif, des documents très « sales », des documents très « nets », etc. On a mis cet espace plutôt en fin de parcours, dans l’idée que l’on se faisait de la circulation dans l’exposition, pour que ce soit un endroit où, fort de tout ce que l’on a déjà évoqué et de tous les souvenirs que ça a réveillé chez chacun, selon son rapport à cette histoire de la danse, selon son lien à la danse, tout d’un coup, là, il y ait une place pour se poser et être encore emmené ailleurs. Pour moi, une des valeurs de l’archive est aussi d’embrayer sur l’imaginaire.

Évidemment, la vocation première, c’est d’objectiver les choses, de nourrir l’Histoire, mais je pense qu’il y a de la fiction possible, il y a de l’imaginaire, il y a de la rêverie à partir de l’archive. C’était un peu le pari de cette exposition, dans le sens où personne ne peut prétendre connaître tous ces producteurs, parce qu’il y a des tas de noms, on ne sait pas qui sont ces gens. Il y aura toujours un espace où il faudra prendre comme argent comptant la lecture que l’on fait au moment où l’on voit l’exposition dans l’ordre où on la voit, pour faire parler certains documents dont on ne sait pas grand-chose.

Là, forcément, c’est chacun sa sensibilité, chacun avec ce qui le travaille, ce qui l’intéresse particulièrement mais avec aussi avec des hypothèses, ce que j’appelle de la fiction.

(À suivre)

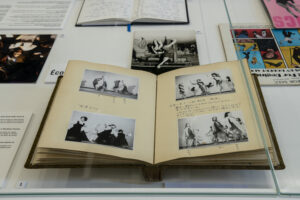

Visuels : Photographie de Gilles Hattenberger (1947-) lors d’un stage de danse organisé par la Maison de la culture et de la jeunesse de Colombes, le 2 juillet 1972 (Médiathèque du Centre national de la danse-Fonds Gilles Hattenberger)

Vues de l’exposition « Pièces distinguées » au Centre national de la danse © Marc Domage

Les hivernales font aussi vivre les films de danse

par Amélie Blaustein-Niddam14.02.2026

→ Lire l’article

A découvrir: Fedorowsky à la recherche des Arcanes perdues

par Arthur Cormerais13.02.2026

→ Lire l’article