Observatoires : John Armleder réinvente le MAH de Genève

par David Hanau01.02.2026

Exception rare : pendant un an, John Armleder a eu les clés — symboliques et concrètes — pour reconfigurer le Musée d’Art et d’Histoire de Genève de l’intérieur, en travaillant au plus près de la collection, sans importer un décor mais en réinventant la manière de montrer. Jusqu’au 25 Octobre, cette exposition spectaculaire et singulière invite les visiteurs à fabriquer du sens avec l’artiste.

À la fois exposition, ré-accrochage et architecture provisoire, Observatoires transforme le Musée d’Art et d’Histoire en instrument de vision : un parcours où l’on ne suit pas un récit, on le fabrique.

Une boule à facettes vous accueille dès le hall. Ce n’est pas un gadget, mais un signal. Dans Observatoires, le musée s’autorise un pas de côté, une promesse de déplacement du regard.

Cette 6e “Carte blanche” du MAH, impulsée par Marc-Olivier Wahler propose une traversée thématique où l’objet ordinaire côtoie l’œuvre, dans un dispositif surprenant et cohérent pensé pour faire dialoguer patrimoine et création contemporaine.

John Armleder, genevois né en 1948, cofondateur du Groupe Ecart, a toujours aimé les alliances improbables, l’esprit Fluxus, l’ombre joueuse de John Cage, l’humour comme boussole. Ici, il devient « curateur idéal » : plus de 500 de ses œuvres dormaient déjà dans la collection, comme un vocabulaire interne prêt à être re-déployé.

L’art de la déambulation

John Armleder raconte un détail d’enfance qui agit comme une clé. Le mot « observatoire » n’est pas un titre, c’est une position : celle du regard qui accepte de basculer. Et il nous glisse un fait presque secret : autrefois, un observatoire se tenait tout près du musée, voisinage discret qui fait résonner le titre comme un retour de mémoire. Il rappelle qu’« à l’époque, les observatoires étaient souvent doubles », avec « un télescope qui regardait vers le ciel, mais un autre vers le bas ».

C’est exactement le principe de l’exposition : regarder le musée comme un ciel d’objets, une constellation d’œuvres, de fragments, de traces — et, simultanément, comme un sol d’expériences constitué de nos pas, de nos choix, de nos associations.

Ici, rien n’est imposé, tout est proposé. Le parcours devient une grammaire ouverte où l’on fabrique son propre sens en déambulant.

L’art du dialogue

Comme John Armleder décrit lui-même ce type de collection encyclopédique où l’héritage s’est constitué par strates, dons, caprices et contingences : « C’est un musée de type napoléonien… où tout est accumulé. »

Mais au lieu de « corriger » cette profusion, il l’assume comme une matière vivante, vectrice de frictions, d’incongruités et de rapprochements possibles.

Pour y parvenir, il a eu le temps long , un an, et un cadre clair, le principe même de la Carte Blanche. Le projet s’inscrit dans une continuité de confiance : « Je connaissais Marc-Olivier avec qui j’ai fait plusieurs expositions auparavant… C’était une suite logique parce qu’on se connaissait bien, on avait déjà fait des projets ensemble. ». Ce temps lui a permis de revenir, de tester, de déplacer, de recomposer.

Si les œuvres d’Armleder affleurent partout, ce n’est pas une prise de pouvoir, c’est un effet de collection qui contient plus de 500 œuvres de l’artiste : « Il y a énormément de pièces de moi parce que je donne l’intégralité des estampes et des multiples. »

Le musée « napoléonien » devient alors une poésie brute, où l’accumulation n’est plus un désordre à discipliner, mais un champ magnétique.

Enfin, John Armleder insiste sur son approche démocratique des objets : « Il y a un principe d’équivalence dans tous les objets. » Ainsi, la hiérarchie est rendue poreuse, et c’est dans cette porosité que l’exposition trouve son énergie.

Cette équivalence, Observatoires la rend visible, presque tactile et met les œuvres en tension. Elle autorise dans une même respiration, un chef-d’œuvre et un détail, une peinture et un instrument, un artefact et une surface de lumière. Le musée cesse alors d’être un récit linéaire pour redevenir un monde en soi.

Le souffle d’un accrochage hors-norme

John Armleder évoque un enjeu très concret, presque technique, et pourtant fondamental : « Il y avait le problème de la monstration. » Comment rendre une collection lisible sans l’aplatir ? Comment donner des repères sans refermer les sens ?

Sa réponse tient à une simplicité assumée, presque une provocation : « De manière un peu banale, j’ai sectorisé formellement les choses : les peintures florales, peintures animalières, peintures abstraites, etc. » Il reconnaît l’arbitraire du choix : « Evidemment on aurait pu montrer dix mille autres choses », mais revendique le bénéfice du cadre : proposer des zones d’attention, plutôt qu’un parcours autoritaire.

Ce qui intéresse l’artiste, c’est le dialogue. Les objets, dit-il, sont choisis pour « créer un dialogue » avec ses propres pièces, comme si chaque salle était un petit laboratoire d’associations. Et surtout, il vise une expérience de visite : « J’ai voulu faire une déambulation où l’utilisateur peut créer son propre monde par rapport à ce qui est proposé. C’était important pour moi. »

Cette « monstration » n’est donc pas un simple accrochage : c’est une mise en conditions. L’exposition ne vous demande pas d’être d’accord, mais d’être présent.

Un musée en pièces emboîtées

Au MAH, John Armleder ne se contente pas d’accrocher : il reconfigure.

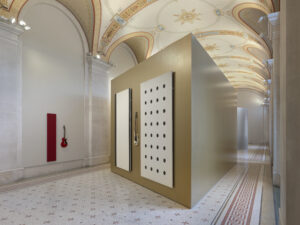

Des structures temporaires, inspirées de dessins d’Armleder et conservés au musée, transforment les espaces en réseau de « salles dans les salles », comme si l’on ajoutait au bâtiment une seconde peau.

Cette architecture provisoire s’accorde avec son point de départ, très concret : « J’ai essayé d’être au plus près de la demande au départ et de n’exposer que des choses qui appartiennent au musée. »

Et pour guider sans enfermer, l’artiste place ses propres œuvres comme des balises. « J’ai utilisé mes travaux comme enseigne par rapport à l’entrée des différentes salles. Elles ne sont pas au centre des espaces mais dans les portaux. » Ce ne sont pas des “pièces maîtresses” qui règnent au milieu des salles, mais des seuils, des panneaux, des signaux.

On passe sous ces portiques comme on franchit des chapitres, et chaque salle permet alors une hypothèse de regard.

La visite en éclats

Tout commence par une boule à facettes posée à l’entrée du musée, sorte de soleil d’intérieur qui découpe la lumière en éclats et vous apprend, sans discours, la règle du jeu : ici, le regard va se décomposer pour mieux se recomposer.

On avance dans cette exposition comme dans une ville miniature construite à l’intérieur du musée : des seuils, des détours, des pièces s’emboîtent et nous donnent cette sensation délicieuse d’être guidé sans être conduit. Par moments, une installation de néons vient trancher l’air. Ces lignes lumineuses, presque nerveuses dessinent une géométrie dans l’ombre et donnent au parcours une pulsation électrique.

Dès les premiers pas, la peinture vous attrape par les épaules. Un mur en arc de cercle — comme un horizon qui se courbe, aligne des abstractions (Olivier Mosset, Christian Floquet). On a le sentiment de traverser une météo mentale qui ne raconte rien et pourtant vous raconte.

Puis, sans prévenir, la visite bifurque vers la fleur : pas la fleur noble, mais la fleur “faite”, artificielle, plantée dans des pneus. John Armleder orchestre ce frottement face aux natures mortes de Marie Laurencin, Jan van Os ou Jan Brueghel l’Ancien. Le précieux et le trivial se regardent dans les yeux, le beau devient un peu suspect, et l’émotion se glisse là où on ne l’attendait pas.

Plus loin, la musique n’est pas un thème : c’est une chambre d’écho. Un piano miroir de Christian Marclay renvoie le monde en fragments, comme si le son devait d’abord passer par la surface avant d’entrer dans l’oreille. Les guitares électriques des Furniture Sculptures posent leur présence comme des meubles nerveux.

Et la circulation continue, éditions, multiples, tampons, livres d’artistes : une constellation de noms (Sol LeWitt, Joseph Beuys, Robert Smithson, Salvador Dalí, Sylvie Fleury, Fabrice Gygi, Lawrence Weiner, Ben Vautier, Ed Ruscha, Yoko Ono, Marcel Duchamp, Tristan Tzara, Sonia Delaunay, Andy Warhol…) qui rappelle que l’art est parfois un flux, une propagation.

Puis vient le moment le plus troublant : les animaux. Des prêts taxidermiques issus du Musée d’Histoire Naturelle (iguane, chamois, cigogne… ) traversent le musée comme des fantômes. En face, des œuvres (notamment de Jacques-Laurent Agasse) rejouent la faune en peinture. Le vivant empaillé rend la toile plus vive, et la toile rend l’empaillé plus fragile.

Et soudain, la visite bascule dans la salle des armures occultée par des peaux en métal, silhouettes de protection et de menace. Là, l’exposition prend une densité différente, comme si l’histoire, tout à coup, se mettait debout. On passe au milieu de ces peaux d’acier avec une étrange conscience du corps. Au milieu de la salle, un échafaudage invite le visiteur à prendre de la hauteur pour observer ces objets qu’il ne peut que deviner.

Au moment où l’on croit sortir, l’exposition vous montre son envers : une salle des débris, restes du montage, sculpture brisée, fragments archéologiques. John Armleder ne cache pas les coutures, il préfère les exposer, comme si toute mise en ordre devait avouer, à la fin, la beauté de ce qu’elle laisse tomber.

Le musée des possibles

L’exposition le pose sans détour : cette Carte blanche « érige le visiteur en véritable acteur » qui s’inscrit dans le concept curatorial qui mène « vers un musée des contingences », où le musée devient surface vivante, ouverte et imprévisible, et où chacun contribue à la génération du sens.

Mais l’artiste pousse plus loin la réflexion : l’enjeu n’est pas seulement muséographique, il est éthique. « Ça responsabilise la personne qui regarde », dit-il. Et il relie cette responsabilité à un présent inquiet : « Je pense qu’on a cette responsabilité par rapport au monde actuel. » Car l’artiste, selon lui, dispose d’un privilège rare : « une liberté d’expression que peu de gens ont. »

Dans Observatoires, cette phrase cesse d’être une déclaration générale, elle devient une expérience. Parce qu’ici, regarder n’est plus passif, c’est un acte. Regarder, c’est choisir ce qu’on relie, ce qu’on rapproche, ce qu’on refuse, ce qu’on laisse en suspens. Et ce qu’on emporte dehors, une fois les portes franchies.

Pour lire notre article sur l’exposition Wim Delvoye, précédemment exposé au MAH, rendez-vous ici !.

Photos : © Annik Wetter

Martin Parr : « Global Warning » au Jeu de Paume

par Georgia Velasco30.01.2026

→ Lire l’article

«Tenter l’art pour soigner », la socialthérapie mise en lumière à l’Institut du Monde Arabe

par Agnès Lemoine28.01.2026

→ Lire l’article