« Les gens de Paris, 1926 -1936 » : quand la démographie raconte la vie quotidienne

par Jean-Marie Chamouard14.10.2025

L’exposition « Les Gens de Paris, 1926-1936 » se tient au Musée Carnavalet- Histoire de Paris jusqu’au 8 février 2026. S’appuyant sur les données des recensements de 1926, 1931, 1936, elle nous offre un panorama de la vie quotidienne des Parisiens, il y a maintenant presque cent ans.

La démographie au service de l’histoire

Se rendre au Musée Carnavalet, c’est entrer dans l’histoire. L’hôtel particulier construit au 16ème siècle, agrandi par François Mansart, a hébergé la marquise de Sévigné. Les bâtiments sont d’un classicisme parfait, d’une grande beauté. Au centre de la cour intérieure siège la statue de Louis XIV en empereur romain. Avant d’arriver à l’exposition, le visiteur découvre des enseignes, des plaques de noms de rue, une devanture d’apothicaire : nous sommes bien dans le musée d’Histoire de Paris.

L’exposition se base sur les trois recensements de 1926, 1931, 1936. Les recensements à Paris remontent au début du 19ᵉ siècle, mais en 1926, pour la première fois ont été réalisées des listes nominatives. Ces registres d’enregistrement vont être une source historique majeure. L’exposition a été rendue possible grâce à la collaboration du CNRS, aux archives de la ville de Paris et au travail de la chercheuse Sandra Brée, historienne et démographe.

Elle suit un parcours thématique. Les tableaux chiffrés, abordant les grandes données démographiques, sont didactiques, éclairants. Les supports sont variés: peintures, photographies, affiches, maquettes, cartes postales et même un vitrail. Mais les colonnes nominatives sont le support de référence. Le visiteur les découvre sous la forme de photographies affichées au mur, dans le vestibule de l’exposition. Il pourra en consulter une version numérique et découvrir un livre registre et sa belle écriture à la plume avec pleins et déliés.

Entre surpopulation et dénatalité :

Paris était très peuplé en 1926 avec 2,870 000 habitants et une densité dépassant les 600 à l’hectare dans certains arrondissements de l’est parisien. La ville comporte beaucoup de célibataires qui sont souvent de jeunes travailleurs venus de province, des colonies ou de l’étranger Les conséquences démographiques de la Grande Guerre se font encore sentir et beaucoup de jeunes femmes redoutent un célibat non voulu. Ainsi l’exposition montre une affiche et un mannequin consacrés aux « Catherinettes ». À Paris, un couple marié sur deux n’a pas d’enfant et le taux de fécondité n’est que de 1,6 enfant par femme. Le spectre de la dénatalité est évoqué par une affiche montrant une inversion de la pyramide des âges. La photographie de La famille Guillemin illustre les politiques natalistes. Cette famille de douze enfants va recevoir une médaille récompensant les familles nombreuses.

Paris entre travail et misère.

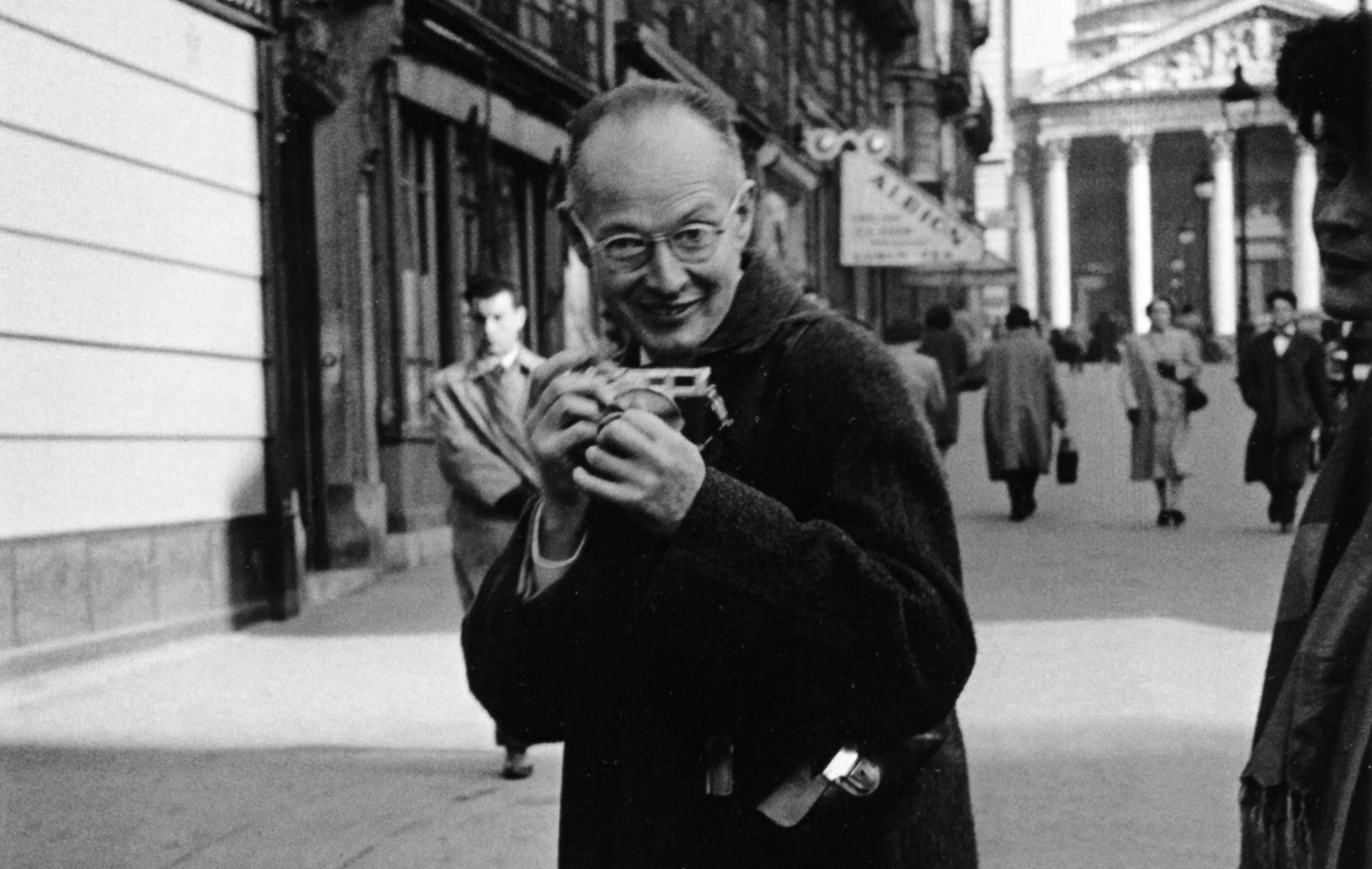

Paris était une ville industrielle. Une carte l’atteste, montrant tous les emplacements d’usines dans le département de la Seine. Le travail féminin est également en plein essor, même si le taux de chômage est élevé dans les années trente. Un travail illustré par de belles photographies, toutes en noir et blanc Ainsi la photographie de Roger Schall (1934) intitulée Les goudronniers de la rue des Envièrges (20ème). Le visiteur assiste vraiment au labeur des ouvriers qui traduit aussi un effort de modernisation de la ville. Le travail féminin est représenté par les photographies d’un atelier de couture ou par cette femme seule qui nettoie un wagon vide.

La misère était omniprésente : elle saute aux yeux du visiteur avec les maquettes des zones des portes de Montmartre et de Clignancourt. Les maisons précaires, aux toits de fortune, côtoient usines et entrepôts. L’insalubrité des logements était un problème de santé publique. Ainsi, l’Affiche Poulbot invite à acheter des lots de cartes postales en faveur de « la ligue nationale contre les taudis ». D’autres affiches incitent à la prévention de la tuberculose et la syphilis.

Mais la misère épargne l’ouest parisien : ainsi Le portrait de madame Domergue peint par son mari Jean-Gabriel Domergue. Une femme promène son lévrier, avenue des Bois (maintenant avenue Foch). L’avenue est calme, presque déserte, la femme paraît élégante, sereine. Le contraste avec les quartiers populaires est saisissant.

Le musée Carnavalet est aussi un musée d’art

Cette exposition a aussi un intérêt esthétique. Si les peintures sont un peu inégales, le visiteur pourra apprécier le Portrait de Natalie Cliford Barney par Romane Brooke. C’est l’hiver, dehors il y a de la brume, la femme est chaudement vêtue, elle donne une impression de confort. Les douces nuances de gris et de beige sont séduisantes. Nous pouvons aussi admirer le tableau de Yvonne Sjoestedt : l’Entrée de Luna Park. Luna Park était un parc de loisir situé Porte Maillot. Le tableau joue sur les contrastes lumineux entre le sombre de la nuit et l’entrée du parc intensément éclairée.

Les photographies sont dans l’ensemble remarquable. Le Portrait de mécanicien de François Kollar pourrait représenter la fierté, la dignité ouvrière. La librairie dans la lune de Gyula Halasz est une photographie inspirante. Il fait nuit, dans le froid un homme regarde la vitrine éclairée d’une librairie, sur le coté un croissant de lune à face humaine. Cette photographie est une invitation à la lecture. Dans la dernière salle, un grand fragment du vitrail très impressionnant. Il provient du vitrail du siège social du journal Le Parisien .

Au terme d’une visite instructive, le visiteur remarquera une enseigne métallique peinte en noir. Elle nous montre un Vendeur de vin, de café et de charbon qui semble s’adresser à nous. Il pourrait symboliser les métiers disparus, la dureté de l’époque, il est courbé sous le poids de la hotte, mais aussi une certaine convivialité, il est là pour nous donner à boire.

Les Gens de Paris 1926-1936

Musée Carnavalet-Histoire de Paris, 23 rue de Sévigné 75003 Paris

Jusqu’au 8 Février 2026

Visuel(c) : Ville de Paris/Bibliothèque historique

Au Réveil Matin, Maison Benazet, café restaurant, 113 Avenue Jean Jaurès 19ème arrondissement vers 1935, carte postale photographique.

L’Empire du sommeil, derniers jours

par Olympe Auney10.02.2026

→ Lire l’article

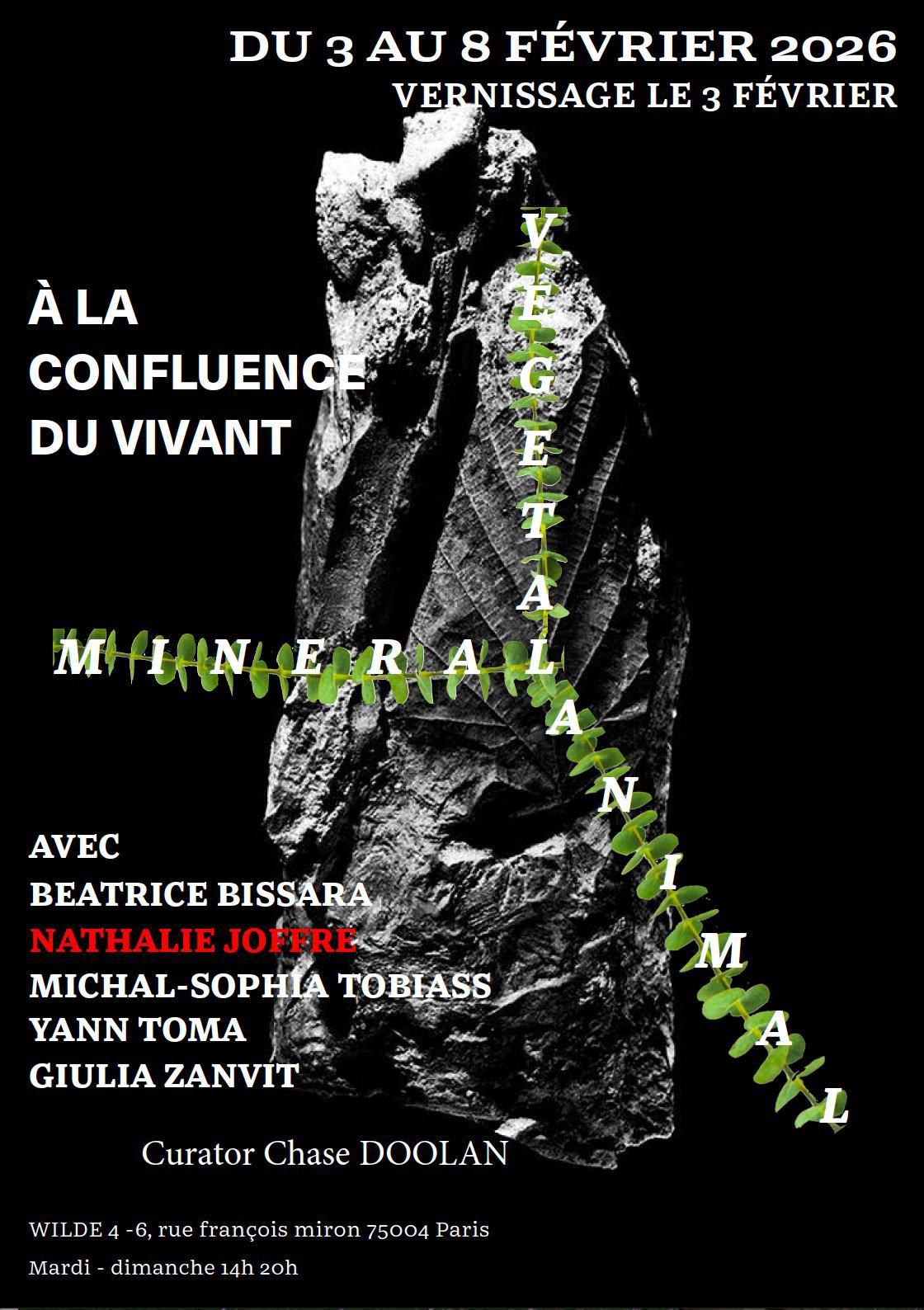

Nathalie Joffre expose ses mises en abîme préhistoriques chez Wilde

par Yaël Hirsch06.02.2026

→ Lire l’article