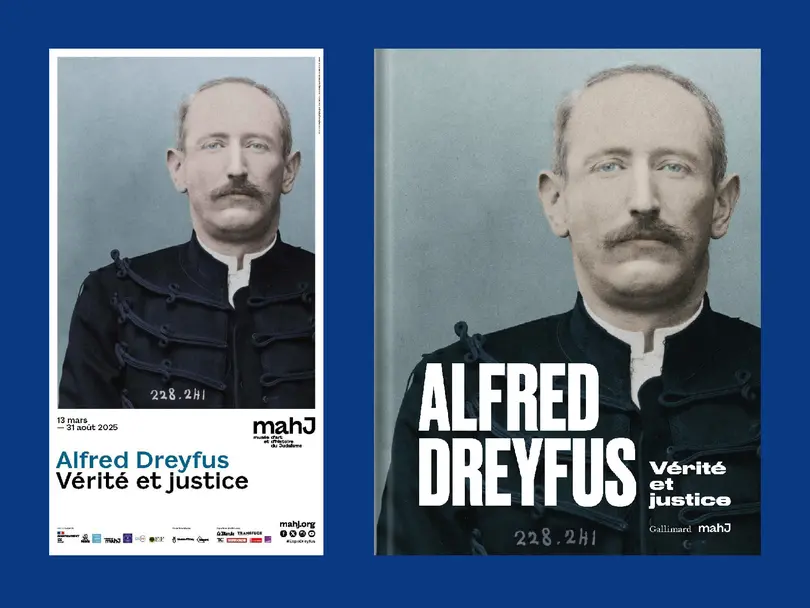

Le catalogue, riche complément de l’exposition « Alfred Dreyfus, vérité et justice », présentée actuellement au musée d’art et d’histoire du Judaïsme

par Paul Fourier16.04.2025

L’ouvrage édité chez Gallimard s’avère captivant pour tous ceux qui veulent aller au-delà des nombreuses et fascinantes illustrations présentées dans la très complète exposition.

L’exposition du Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme revient sur un sujet qui enflamma la France et continue à passionner les Français (on se souvient notamment du succès récent du film de Roman Polanski). Elle confirme, une fois, de plus que le mahJ sait réunir des équipes remarquables pour ses expositions (cette fois, autour de Isabelle Cahn et Philippe Oriol, avec Virginie Michel et Léa Weill à la coordination, l’Atelier Sylvain Roca à la scénographie, etc.). L’intérêt et le plaisir de déambuler, de thème en thème, et de voir, de nos yeux, des documents comme le fameux « bordereau 1894, ou « le faux Henry » est immanquablement une expérience incomparable. La lecture du catalogue permet, néanmoins, de compléter cet ensemble par de nombreux textes qui vont bien au-delà de l’immersion dans le parcours.

On y retrouve une approche chronologique (une chronologie illustrée et très argumentée figure à la fin de l’ouvrage) ainsi que des articles relatant les différentes étapes de « l’Affaire » (par Philippe Oriol).

« L’Affaire » est remise dans son terreau social, économique et culturel. On peut se rappeler ainsi que le contexte politique d’une République instable et qui doute (la IIIe), une République qui ne s’est pas encore affranchie de l’Église et, surtout, de l’Armée, n’est pas pour rien dans la précipitation du premier jugement et des manipulations et illégalités diverses qui ont émaillé cette histoire qui s’étend de 1894 à 1906. En ce moment qui suit la débâcle militaire de 1870, dans lequel naissent des lois fondamentales, et alors que continuent à s’élaborer les notions de gauche et de droite politiques, les faits comme les conséquences apparaissent de la plus grande importance sur la vie démocratique de la France de la « Belle époque » (Bertrand Joly, Pascal Ory).

Un antisémitisme à la française

Bien entendu, la question de l’antisémitisme violent qui s’exprime alors est traitée (paradoxalement dans un contexte de la libération de la presse, suite à la loi de 1881, qui autorise à la fois liberté et pires excès) : le « J’accuse » de Zola paru dans le journal l’Aurore de George Clemenceau est le pendant le plus spectaculaire face aux articles de torchons antisémites comme « La libre Parole » d’Édouard Drumont. La presse « sérieuse » (notamment le Figaro), qui travaille les reportages, les enquêtes et interviews voisine avec une autre « en rut, battant monnaie avec les curiosités malsaines », selon les mots de Zola. C’est aussi le moment des caricatures propagandistes reprenant les poncifs antisémites les plus grossiers et les affiches du « Musée des horreurs » de Victor Lenepveu sur lesquelles Dreyfus, Zola, Reinach, Alphonse de Rothschild et d’autres sont figurés en hydres animales.

L’antisémitisme singulier « dans une France en crise » y est analysé, ainsi que le fait que « l’Affaire » en soit aussi un catalyseur (Pierre Birnbaum) dans une Armée soumise à des tensions (Jérôme Hélie).

La situation particulière des juifs d’Alsace-Lorraine (Claire Decomps) apporte également une pierre fondamentale à l’édifice dans la justification de l’enrôlement exemplaire du brillant polytechnicien Dreyfus dans l’armée française.

Zola, Clemenceau, France, Pissarro, mais Renoir, Degas, Toulouse-Lautrec…

Naturellement, la figure d’Émile Zola, acteur déterminant, prêt à être condamné pour relancer « l’Affaire », est mise en avant, mais c’est aussi le cas d’autres personnages comme le très actif Bernard Lazare qui affirme qu’il a été « anti-juif, mais (…) jamais anti-sémite parce qu’israélite » et qui s’engagera, finalement, dans la voie nationaliste juive et sioniste.

De nombreux documents présentés permettent d’éclairer les procès successifs ; on peut notamment voir les croquis d’audiences du journaliste (plutôt impartial) Maurice Feuillet.

Dans une société française (et surtout parisienne), coupée en deux, il est aussi fascinant de constater que de grands artistes et écrivains, farouches antidreyfusards ou antisémites (Auguste Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec, Edgar Degas, etc.) vont parfois s’affronter avec les dreyfusards Anatole France, Léon Blum, Claude Monet, Paul Signac, Camille Pissarro, « le maître de verrerie » Émile Gallé, Marcel Proust, etc.

Alfred et les siens

Enfin, ce qui est clairement souligné c’est, au-delà de l’engagement exemplaire du commandant Picquart (curieusement peu mis en avant dans l’exposition), c’est évidemment la résilience d’Alfred Dreyfus dont on trouve de nombreux portraits (cf. ses écrits, dont son journal et les illustrations sur l’île du diable), la combativité de son épouse (Lucie)(un texte d’Élisabeth Weissmann) et de son frère (Mathieu).

L’ouvrage se termine sur les conséquences législatives importantes (la loi de 1905 de séparation de l’Église et de l’État), sur l’épilogue, juridique avec le jugement définitif de la Cour de cassation de 1906, mais également personnel de Dreyfus dont l’ancienneté dans l’armée est finalement rognée et non rétablie.

Sur la qualité du catalogue, l’on doit signaler les photographies reproduites – la plupart du temps, en grand format -, sur un papier 140g/m2 qui témoigne du soin rigoureux apporté, une fois de plus, par les éditions Gallimard.

C’est donc sur deux conseils que l’on est tenté de finir cet article : pour ceux qui résident ou séjournent à Paris, un passage au mahJ est incontournable ; ceux-là trouveront dans le catalogue un excellent complément à leur visite. Quant aux autres, faute de pouvoir profiter de l’exposition, ils peuvent se procurer l’ouvrage d’une façon ou d’une autre (la version papier étant, évidemment, hautement préférable au PDF).

Catalogue de l’exposition « Alfred Dreyfus, vérité et justice », éditions Gallimard, 39 euros.

Visuels : couverture © Gallimard

Clarisse Gorokhoff : deux femmes se tendent la main au bord de l’abîme

par Jean-Marie Chamouard07.01.2026

→ Lire l’article

Gérald Bronner : la pensée désirante à l’assaut du réel

par Jean-Marie Chamouard03.01.2026

→ Lire l’article