En ce début de printemps, l’art et la nature s’éveillent au Domaine de Chaumont-sur-Loire. Avec une quinzaine d’artistes, la nouvelle Saison d’art nous invite à réfléchir sur la place de l’art et de l’artiste dans les enjeux écologiques qui se font de plus en plus pressants.

Le Domaine de Chaumont-sur-Loire est un centre d’art et de nature, et les artistes qui y interviennent allient la plupart du temps ces deux sujets. Avec cette nouvelle saison, nous avons été amenés à nous questionner sur le lien entre l’artiste et le vivant. Quel est-il aujourd’hui ? Comment se positionne-t-il par rapport aux questions de l’écologie et de la crise climatique ? L’art et l’artiste ont-ils un rôle à jouer dans cette problématique?

L’artiste et la nature, un lien durable

Historiquement, tout ce qui compose le vivant (végétal, animal, minéral…) a toujours été présent dans l’art, tant dans la représentation que dans les matériaux utilisés. Mais si les peintures préhistoriques représentaient en grande partie des animaux, le vivant est rapidement passé au second plan des créations pour devenir le décor devant lequel se déroule l’histoire de l’humanité.

Cela traduit la conception fortement ancrée dans les sociétés occidentales de l’Homme supérieur à la Nature, tandis que les pays d’Orient ont tôt fait la part belle à la peinture de paysage, considérée en Chine comme un art de lettrés. Au contraire, quand les artistes occidentaux s’y sont sérieusement attaqués à partir du XIXème siècle, le paysage était regardé comme un art mineur, comme la peinture de bouquets et de natures mortes était juste bonne pour les artistes femmes.

Aujourd’hui, après que les impressionnistes ont montré l’incroyable vitalité de la nature, ses variations constantes et ses cycles, après les révolutions sociales qui ont remis en cause la domination établie de l’homme sur la femme et sur la nature, l’art a radicalement changé. S’il interroge toujours l’humain et ses liens aux puissances qui l’entourent, l’artiste peut également se questionner sur son rôle en ce qui concerne les enjeux écologiques.

La nature comme sujet

Le lien le plus évident entre artiste et nature est quand celui-ci la prend pour sujet de son œuvre. La représentation est plus ou moins abstraite, comme la sculpture de formes dansantes de Stéphane Erouane Dumas installée dans le parc qui évoque la minéralité des falaises normandes, et utilise tous les mediums à disposition, tels que l’IA et les outils numériques dans les quatre saisons de Miguel Chevalier. La nature est représentée, imaginée, extrapolée, tout en étant un peu gardée à distance. Tout comme pour les peintures de paysages éthérés et sensibles de Yann Lacroix, la nature est le sujet, mais elle est aussi un support à l’expression d’émotions et de sensations propres à l’artiste, une sorte de portrait de sa mémoire en creux.

Claire Trotignon, quant à elle, reprend le thème du paysage en le déstructurant complètement. Elle y intègre des gravures anciennes découpées et des bribes d’architectures pour sortir de l’archétype du paysage domestiqué. Ici, il se décompose et se recompose en avalant les éléments construits, flotte sans horizon, comme une métaphore de notre époque en mutation incertaine.

Pour Sophie Zénon et Olivier Leroi, la nature est la matière première de leur création. Sophie Zénon, en collaboration avec le botaniste François Vernier, utilise les végétaux qui ont été implantés sur le territoire lorrain par les mouvements de troupes militaires et les transforme en photogrammes, dessinant ainsi leur lien à l’Histoire. Dans le parc, Olivier Leroi intervient directement sur la végétation dans des actions très discrètes et pleines d’humour, comme ces miroirs posés dans les creux laissés par les branches d’arbres coupées qui créent des ouvertures sur d’autres mondes.

Produire une œuvre en lien avec le vivant

Le duo G&K, accompagné du studio Isotone, a la nature à la fois comme sujet, comme matière première et comme matrice de leur création. Immergés dans la forêt primaire de Bialowieza en Pologne, ils retranscrivent leur espoir d’une cohabitation harmonieuse de toutes les facettes du vivant comme c’est le cas dans cette unique forêt primaire d’Europe. Avec leur installation hypnotique, les forces de la nature semblent s’allier dans un flux mouvant et fragile.

Dans la grande exposition consacrée à Fabienne Verdier, le lien à la nature s’exprime de façon plus abstraite, plus spirituelle. Inspirée de la peinture traditionnelle chinoise, elle transcrit dans ses lignes les mouvements de l’univers, jusqu’à utiliser la force de la gravité associée à son geste pour créer la matière même de sa ligne. Ainsi, l’œuvre est le résultat de la combinaison de plusieurs forces.

Utiliser les ressources et les matériaux à disposition dans l’environnement est une façon d’intégrer une démarche écologique dans la pratique artistique. Le grand lustre hérissé de lames tranchantes d’Anne et Patrick Poirier recycle des objets existants pour en créer un nouveau par exemple, ou les sculptures légères de Carole Solvay utilisent toutes les parties d’une multitude de plumes de paons pour créer des formes aux allures végétales.

Le grand éléphant de Daniel Firman, en équilibre sur sa trompe, est quant à lui le fruit d’une démarche zéro déchet. En effet, il est entièrement imprimé en 3D, technique où il n’y a pas de perte de matière et qui utilise l’électricité, une énergie renouvelable. Mais c’est sûrement la démarche de Vincent Laval qui a l’impact environnemental le plus faible. Il collecte patiemment des branchages tombés dans la forêt de Carnelle pour les assembler en cabanes, la forme archétypale du retour à la nature. Sa création suit les rythmes de la nature et nous fait prendre conscience du rapport d’échelle entre l’humain et l’ensemble du vivant.

Produire une exposition à l’impact minimal

L’augmentation du prix du pétrole (en plus de son impact écologique) et la crise du Covid ont fait réfléchir ces dernières années aux aspects pratiques de l’organisation d’une exposition. Le coût du transport peut être minimisé avec des sculptures légères et démontables comme celle de Daniel Firman par exemple. Les démarches modestes de land art comme celle d’Olivier Leroi sont éphémères et ne demandent presque aucune logistique annexe à l’œuvre. De plus, les artistes de cette saison résident en très forte majorité en France, ce qui limite les distances parcourues, tant par les humains que par leurs œuvres.

Au cœur du Domaine de Chaumont-sur-Loire, où les paysages sont soigneusement réfléchis et arrangés et où le festival des jardins propose chaque année d’autres façons de le penser, l’artiste est nécessairement confronté à son rapport à la nature. Et par sa capacité à imaginer d’autres possibles, il peut nous aider à trouver les façons d’être au monde plus respectueuses, moins destructrices, plus conscientes de la place de l’humain au cœur du vivant.

Du 29 mars au 2 novembre 2025

Domaine de Chaumont-sur-Loire

Visuels : Photos in situ de la Saison d’art 2025 © ERIC SANDER

1-Carole Solvay, 2- Claire Trotignon, 3- Daniel Firman, 4- G&K, 5- Olivier Leroi

«Tenter l’art pour soigner », la socialthérapie mise en lumière à l’Institut du Monde Arabe

par Agnès Lemoine28.01.2026

→ Lire l’article

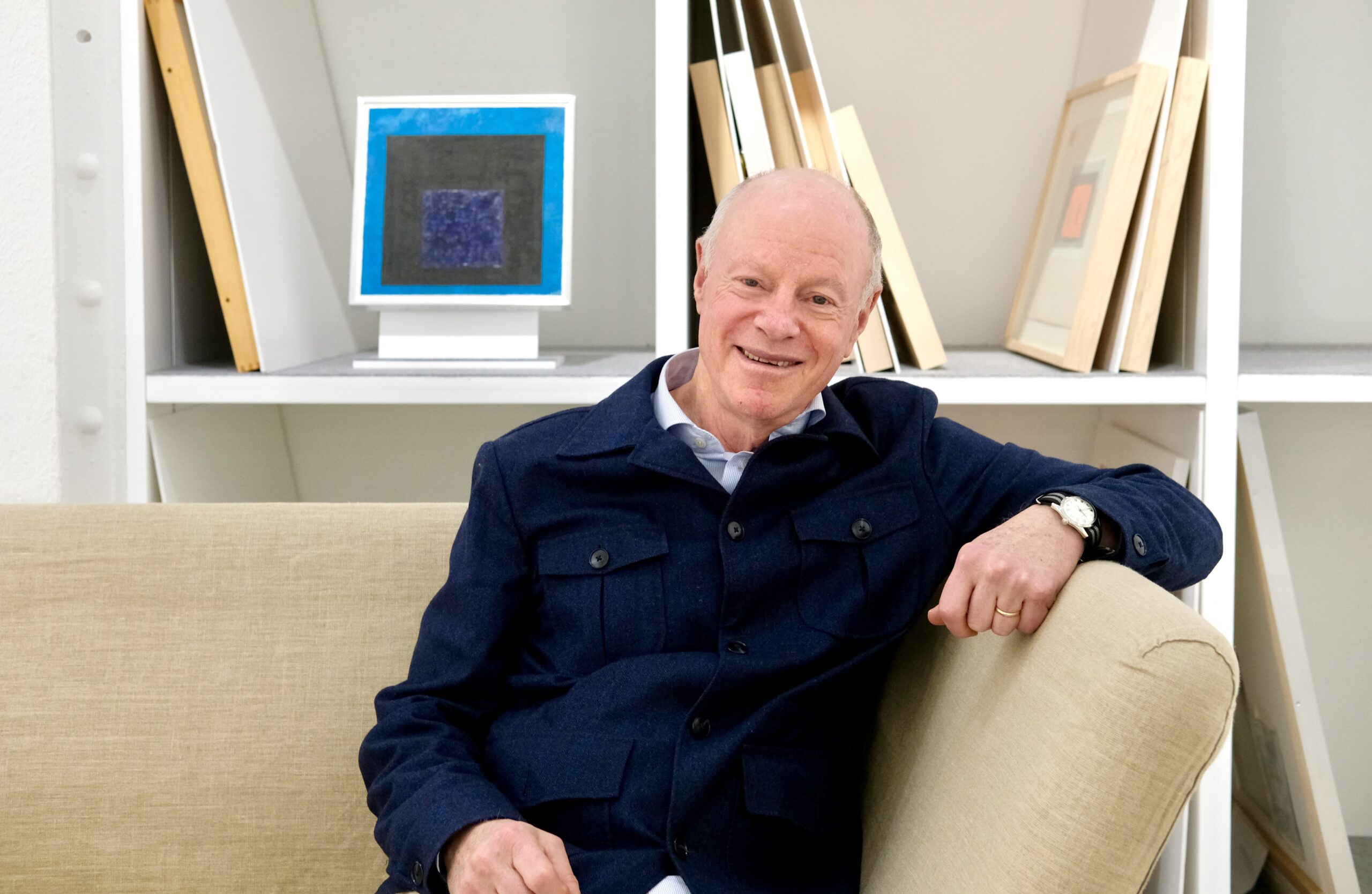

Nicholas Fox Weber, président de la Fondation Josef & Anni Albers : « Dans ce monde qui perd le nord, les œuvres des Albers sont un formidable point d’ancrage »

par Hannah Starman28.01.2026

→ Lire l’article