De la satire au cri : l’Amérique en clair-obscur au Musée Picasso

par David Hanau16.10.2025

À travers une double exposition consacrée à Philip Guston et Raymond Pettibon, le Musée Picasso explore les pouvoirs du trait comme arme poétique et politique. Deux artistes américains confrontent leurs visions de la satire, et provoquent des rires lucides face aux ombres du siècle.

Deux consciences américaines en miroir

Sous les voûtes du Musée Picasso, deux imaginaires américains se répondent en silence : l’un peint la culpabilité en rose sale, l’autre déchire le monde à l’encre noire. Entre eux, un souffle traverse les salles, ironique, rageur et lucide.

Le Musée Picasso n’a pas choisi la facilité. À travers Philip Guston, L’ironie de l’histoire et Raymond Pettibon, Underground, il orchestre une rencontre entre deux artistes que tout semble opposer — la génération, la matière, les mythes — mais qui partagent un même rapport au trait et au grotesque, tendus comme miroirs du monde. Une conversation juste et nécessaire, oscillant entre satire et vérité, rire et désespoir.

Philip Guston : l’ironie comme ultime refuge

Héros de l’expressionnisme abstrait et compagnon de route de Pollock et de Rothko, Philip Guston tourne à la fin des années 1960 le dos à la pureté du geste pour replonger dans la glaise du quotidien. Ses toiles deviennent des chambres d’échos du réel : têtes encagoulées, mégots, chaussures, murs, routes. Il peint une banalité sous tension, hantée par la honte, celle d’une Amérique qui se perd entre mensonge et pouvoir.

Lorsqu’il présenta ses toiles figuratives en 1970, la critique new-yorkaise le rejeta violemment. Dans un monde de l’art dominé par l’expressionnisme abstrait, ce retour au figuratif fut perçu comme une trahison. Taxé par le New York Times de « mandarin jouant les crétins », il demeura pourtant fidèle à sa conviction : la peinture devait redevenir un langage de doute et d’humanité.

L’exposition du Musée Picasso embrasse ce tournant radical. Des Murals politiques de jeunesse aux Nixon Drawings, tout y respire le désenchantement. The Studio (1969) montre l’artiste pinceau en main, affublé d’une cagoule de Ku Klux Klan — autoportrait et procès moral à la fois. Et dans la série Poor Richard, inspirée du pamphlet Our Gang de Philip Roth, Guston pousse la farce jusqu’à l’obscène : Nixon y devient une créature phalloïde, pantin grotesque d’une Amérique déformée par son propre pouvoir.

La démarche curatoriale de Didier Ottinger et Joanne Snrech, s’affirme comme une mini-rétrospective, et déploie le parcours de Guston en salles thématiques : des fresques murales des années 1930 aux dernières œuvres sur papier, chaque espace révèle une période charnière et la cohérence d’un artiste en perpétuelle interrogation du monde. S’installe alors un dialogue subtil entre l’intime et le politique, soulignant à quel point le passage de l’abstraction à la figuration fut un acte de courage esthétique autant qu’un choix de vérité morale.

Derrière la farce plane l’ombre de Picasso. Dès les années 1930, Guston fut bouleversé par Guernica et les Songes et mensonges de Franco. Son tableau Bombardment (1937), conçu en réaction aux guerres et aux fascismes naissants, en devient un miroir fortuit : un tourbillon de figures déchiquetées et d’avions où l’humanité se consume dans sa propre violence. Comme chez Picasso, le chaos devient langage, la déformation, vérité. Ces deux œuvres, sans concertation, racontent la même stupeur face au massacre et la même conviction que la peinture peut encore crier là où les mots échouent.

Ainsi, les Nixon Drawings résonnent aujourd’hui comme les descendants grinçants des pamphlets picassiens : même ironie tragique, même volonté de rire pour ne pas hurler. Présenter Guston au Musée Picasso, c’est refermer une boucle — celle d’un art qui, face à la barbarie, choisit encore la dérision comme arme de lucidité.

Raymond Pettibon : l’encre et le désordre

Quelques marches plus bas, un autre monde s’ouvre : celui de Raymond Pettibon, enfant du punk californien, autodidacte en colère, poète en marge. Ses dessins explosent la narration : fragments de textes griffonnés, citations bibliques, références à la culture pop ou au surf, slogans politiques et aphorismes mystiques s’entremêlent dans une grammaire de l’absurde. Pettibon ne raconte pas : il trahit, déconstruit, foudroie.

L’exposition Underground, conçue comme le contrepoint de celle de Guston, déploie cette énergie brute avec une précision chirurgicale. Les dessins s’y lisent comme des séquences mentales : No Title (Let ugly darkness…) ou No Title (Obvious proof that…), où l’humour devient une arme.

À travers la juxtaposition de texte et d’image, Pettibon invente une langue du chaos — celle d’une Amérique qui parle trop, et qui rit pour oublier.

Son trait, nerveux et acéré, évoque la vitesse du monde moderne. Mais sous la fureur, un doute demeure : celui du sens. Pettibon ne cherche pas à dénoncer, mais à user le langage jusqu’à sa corde. L’ironie, ici, devient une douleur, une critique posthume de la civilisation médiatique.

L’ironie comme conscience

Entre Guston et Pettibon, le lien est plus qu’esthétique : il est moral. Tous deux font écho au Picasso pamphlétaire, celui pour qui le dessin n’était pas seulement un geste plastique, mais un acte de résistance. Quand l’un s’attaque à l’hypocrisie politique, l’autre fustige la corruption de la culture. Et tous deux, chacun à sa manière, démasquent la comédie de l’époque.

À l’heure des images qui défilent plus vite qu’elles ne se lisent, ces deux artistes rappellent une évidence : le dessin peut encore mordre et la peinture peut encore penser.

En quittant le Musée Picasso, on garde en soi un silence presque coupable — celui qui suit le rire lorsqu’il devient lucide. L’éclat des pigments et l’acidité de l’encre trouvent un écho troublant dans notre monde actuel fragmenté par les guerres, la désinformation et les crispations idéologiques. Dans ce tumulte, la satire, lorsqu’elle vise juste, projette une lueur fragile mais nécessaire. Un rappel que l’art, plus que jamais, demeure un phare de vigilance et de résistance face au chaos.

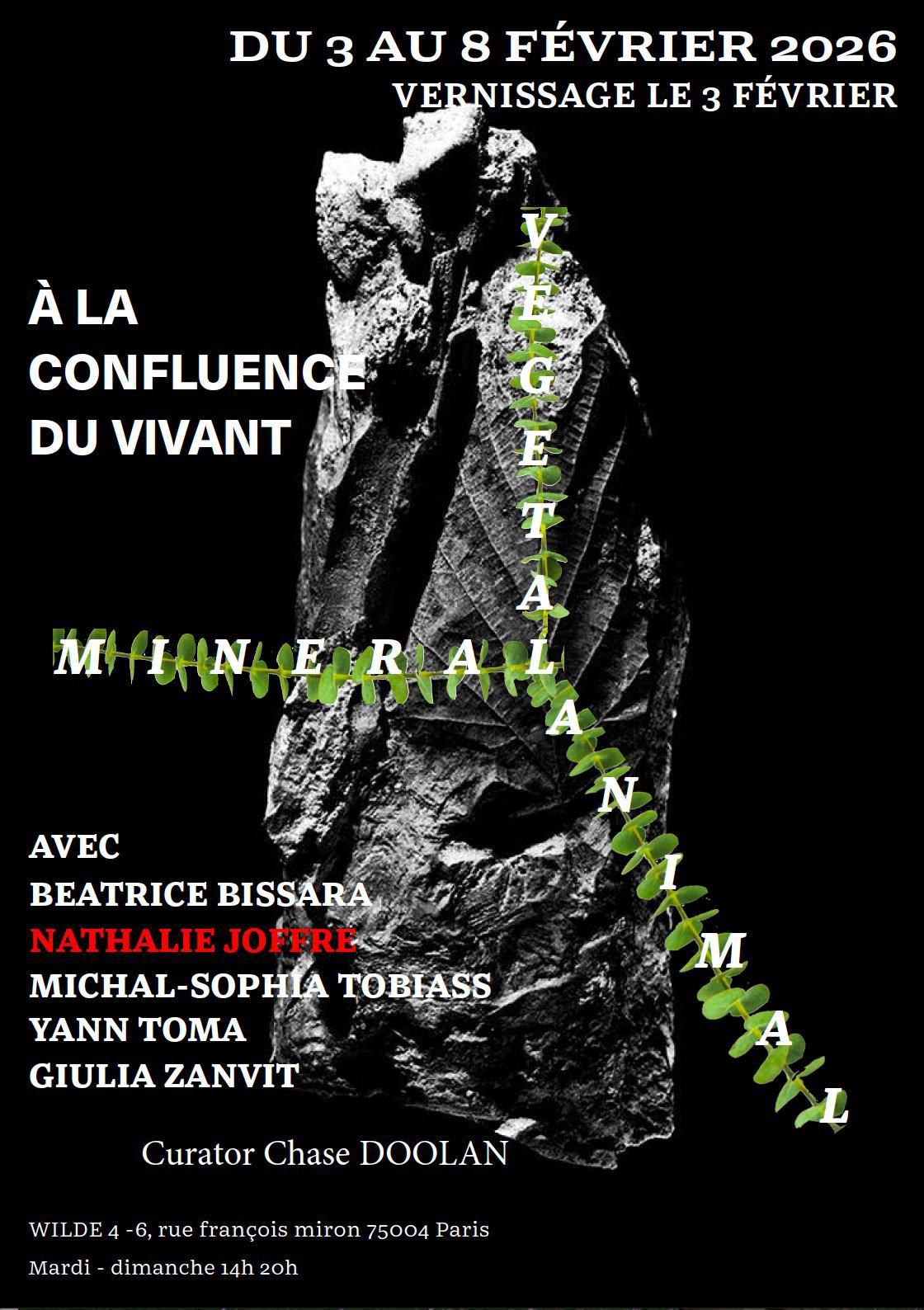

Visuel : Philip Guston, Dawn [Aube], 1970 © The Estate of Philip Guston, courtesy Hauser & Wirth

Simone Veil. Mes soeurs et moi : une exposition pleine de vie au Mémorial de la Shoah

par Yaël Hirsch12.02.2026

→ Lire l’article

L’Empire du sommeil, derniers jours

par Olympe Auney10.02.2026

→ Lire l’article