Exposition «Manga, tout un art !» : le triomphe d’une littérature japonaise au musée Guimet

par Julien Desneuf19.11.2025

À partir de ce mercredi 19 novembre, se tient, au musée Guimet, une nouvelle exposition grandeur nature consacrée au manga. 1000 m² de vitrine pour cet art nippon, où résonne particulièrement le dialogue qu’entretient le manga avec le Japon traditionnel et historique, loin du récit qui fait de lui un simple produit culturel importé.

Japon d’hier et d’aujourd’hui

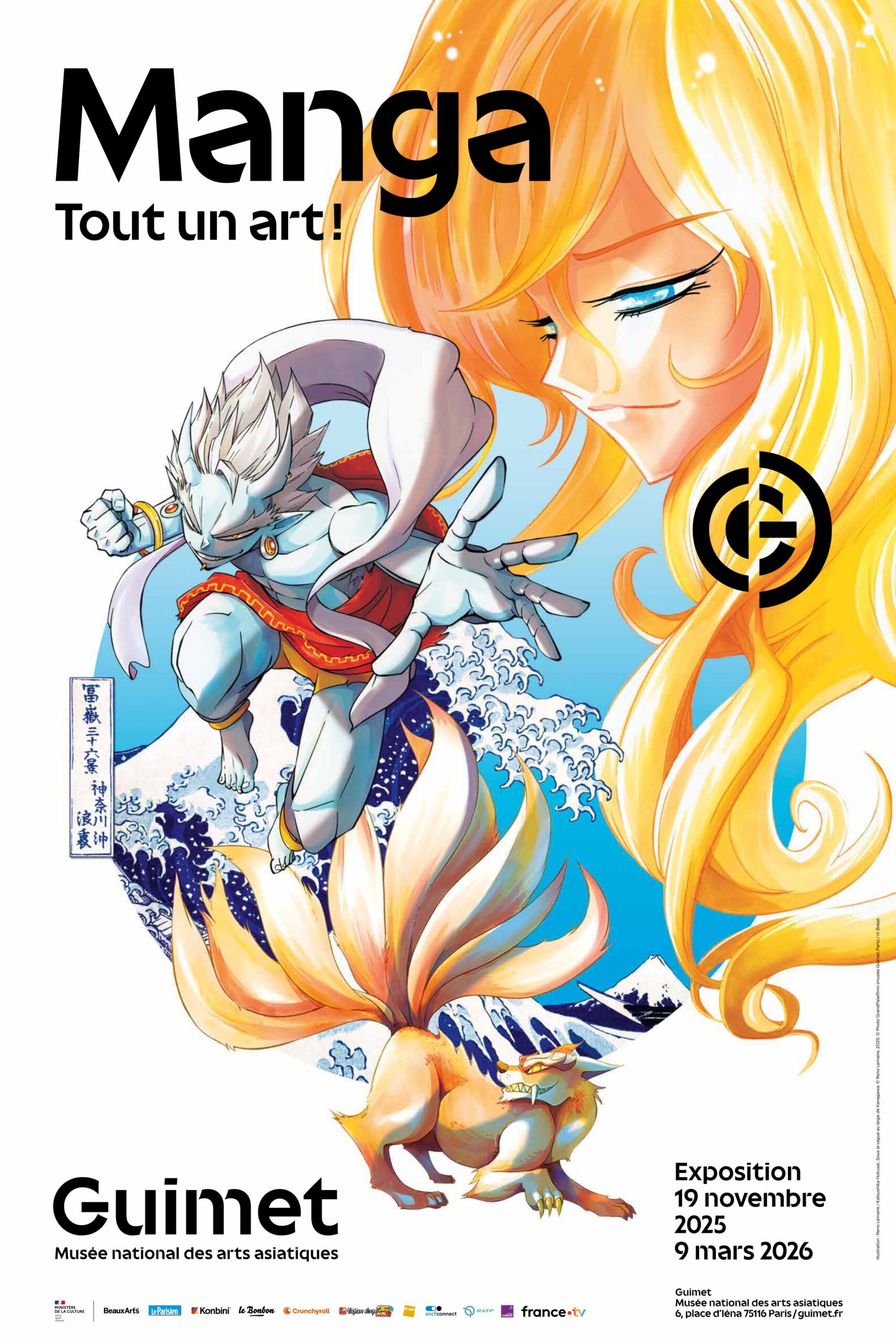

En arrivant aux abords du musée, on ne peut pas louper cette grosse affiche qui fait effrontément face à la statue équestre de George Washington sur la place d’Iéna. Comme un joli clin d’œil, celle-ci a été réalisée par Reno Lemaire, pionnier du manga français et véritable précurseur de son industrie. On y voit, caché dans le fond, une référence à Sous la Grande Vague au large de Kanagawa d’Hokusai (1760-1849) et devant elle, Kyubi, le démon renard à 9 queues de Naruto ou encore Fujin, le dieu du vent. Cette représentation dénote déjà assez bien de la volonté de l’exposition. Celle de relier le passé et le présent du Japon.

Les deux commissaires d’expositions, que sont Estelle Bauer, conservatrice des collections Japon au musée, et Didier Pasamonik, éditeur et journaliste, le savent bien, leur démarche est un peu anachronique et consiste à regarder l’histoire de l’art japonais sous le prisme exclusif du manga. Et la démarche est loin d’être inintéressante : elle permet de mettre en lumière et d’analyser, autant que faire se peut, les éléments de langages circulant entre le Japon d’avant et de maintenant par leur incarnation dans les mangas. À travers une kyrielle de médias différents, passant des planches de mangas au masque de théâtre Nô, avec des rouleaux, des estampes et même des Netsuke, sorte de petite figurine vestimentaire de bois, l’exposition superpose les temps.

Notables mangakas

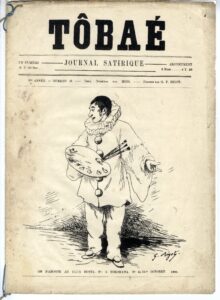

Elle se déroule sur deux étages en tout, ce qui est plutôt bon à savoir quand on prévoit un peu penaudement de s’y rendre, et se décompose en trois salles différentes, toutes complémentaires, mais tout à fait indépendantes les unes des autres. La partie la plus intéressante, sans aucun doute, est celle située au rez-de-jardin, en bas. Elle retrace une histoire du manga du 19ᵉ siècle à nos jours, et l’on y commence avec les premiers jalons posés par la presse occidentale. Les premiers exemplaires de périodiques satiriques, créés par des expatriés, sont presque touchants à voir. Les dessins de Tôbaé du Français Georges-Ferdinand Bigot (1860-1927) et du Japan Punch de l’Anglais Charles Wirgman (1832-1891) sont d’une facture si particulière et si touchante qu’ils attirent forcément les regards des curieux.

On avance, et l’on serpente beaucoup. Dès lors, on découvre tout un médium à travers les figures et les œuvres des artistes qui ont écrit son histoire, à commencer par un bel hommage rendu à Osamu Tezuka (1928-1989), le créateur d’Astro Boy. Cette figure majeure du manga moderne a changé la façon dont on conçoit cette production, et on sent bien toute cette influence du cinéma sur ses planches avec tous ses angles de plongée, de gros plans ou de panoramiques. Mais il n’est pas le seul, loin s’en faut ! Il a à ses côtés une kyrielle de confrères au moins aussi forts et surprenants que lui.

Parmi eux, c’est notable, il y a Mizuki Shigeru (1922-2015), le maître des yokai (ces créatures surnaturelles du folklore japonais) et l’un des fondateurs du manga horrifique. Dans un style très paradoxal et frappant, avec d’un côté, des personnages rocambolesques dessinés avec un trait souple et libre penchant du côté des cartoons et d’un autre côté, un décor réaliste et détaillé, nourri par la tradition occidentale des beaux-arts dans laquelle il a été formé. Mention spéciale pour sa planche originale Akaname, que l’on pourrait traduire par lèche-crasse, et qui met en scène ce démon qui apparaît dans les salles de bain qui sont mal tenues. Placé dans un coin sombre de la salle noire qui lui est dédiée, le dessin nous donnerait presque envie de trembler.

Le manga par atavisme ?

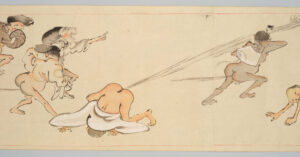

Et maintenant, il nous faut parler de la pièce de cette exposition que tous les fins amateurs d’art et de bon goût n’auront d’autre choix que d’appeler le plat de résistance. Il y a juché dans une des deux salles qui se situent au 3ᵉ étage, un petit bijou très justement nommé La bataille de lâcher de vents (1856). On a le plaisir d’y voir une scène qui, pour ainsi dire, est unique en son genre : des moines et des fonctionnaires se pètent dessus en courant les fesses à l’air, et il faut bien avouer que c’est quand même pas tous les jours qu’on a la chance de voir un tel spectacle.

Dans cette salle, autour de ce dessin tendancieux, il y a une préhistoire du manga. C’est-à-dire des œuvres dont on a déterminé qu’elles portaient en elles une graine, qui sait, peut-être un germe culturel commun avec ce qui se développera par la suite. Ici, le lien entre source d’inspiration réelle et vision complètement anachronique de l’impact de ces œuvres est pour le moins ténu. Et l’exposition ne s’explique pas vraiment à ce sujet. Beaucoup d’œuvres graphiques se succèdent et se dévoilent comme pour suggérer une parenté : avec des intrications de mots et d’images sur des rouleaux du 18ᵉ siècle ou montrant le goût pour le fantastique et les créatures aux pouvoirs fabuleux sur les livres de lectures du 19ᵉ siècle.

Alors oui, la dernière salle, dédiée au lien entre la BD franco-belge et le chef-d’œuvre Sous la grande Vague au large de Kanagawa d’Hokusai, n’est pas très utile, pour ne pas dire complètement hors-sujet. Non pas que l’estampe ne soit pas digne d’intérêt, loin de là, disons simplement qu’elle n’est sans doute pas à sa juste place. Enfin, dans la mesure où l’on peut tout à fait l’éviter, ça n’a pas vraiment de quoi déranger.

Du 19 novembre 2025 au 9 mars 2026

Au musée Guimet, 6 place d’Iéna, 75006 Paris

Manga. Tout un art ! | Musée Guimet

Visuels : © Musée Guimet

Jo Ratcliffe : « En ces lieux » au Jeu de Paume

par Georgia Velasco02.02.2026

→ Lire l’article

Découvrons Pekka Halonen, le peintre qui sublime les paysages finlandais

par Jean-Marie Chamouard01.02.2026

→ Lire l’article