Au-delà des apparences : un siècle de création révélé au Musée Rath de Genève

par David Hanau19.10.2025

Sous la lumière feutrée du Musée Rath, un souffle venu d’Afrique traverse Genève. Avec Au-delà des apparences, le Musée d’Art et d’Histoire (MAH) et la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) dévoilent jusqu’au 23 novembre un siècle de création africaine, de 1929 à aujourd’hui. L’exposition, d’une rare cohérence poétique et spirituelle, révèle une Afrique plurielle, libre et lumineuse, affranchie des clichés.

Quand Genève entre en dialogue avec l’Afrique

Avec Au-delà des apparences, le Musée Rath se transforme en lieu de révélation. Portée par la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) et le Musée d’art et d’histoire de Genève (MAH), l’exposition dévoile une collection privée vibrante, fruit de plus de quinze années d’engagement culturel. Sous l’impulsion de Simon Benhamou, CEO de CBH, et de Jean-Yves Marin, ancien directeur du MAH devenu conseiller artistique de la banque, la collection s’est constituée comme un dialogue entre l’Afrique et l’Europe, à la fois historique et contemporain, à travers des artistes reconnus et d’autres qui sont ainsi révélés.

Comme l’explique Simon Benhamou : « Une collection est nécessairement induite par une démarche personnelle, mais nous l’avons ouvert à toutes les régions d’Afrique, car nous voulions établir une sorte de représentation globale de la diversité artistique du continent. »

Cette démarche dépasse le mécénat traditionnel : elle incarne une volonté de replacer l’Afrique au centre du récit artistique mondial et de redonner voix à des histoires longtemps écartées.

Un voyage à travers un siècle de création

Dès l’entrée, le visiteur perçoit la respiration d’un siècle condensé. De 1929 à 2024, Au-delà des apparences réunit 80 artistes issus de 21 pays, invitant à une traversée libre entre générations et territoires. Des œuvres d’Albert Lubaki, Antoinette Lubaki, Djilatendo, et Pilipili Mulongoy ouvrent le parcours : leurs aquarelles et peintures, nées dans le Congo colonial, annoncent un modernisme africain audacieux et indépendant.

Plus loin, les œuvres monumentales d’El Anatsui, d’Abdoulaye Konaté, ou les portraits sensuels d’Amoako Boafo affirment une modernité nouvelle : celle d’un continent qui se regarde et se raconte par lui-même. La photographe Zanele Muholi donne voix aux invisibles, tandis qu’Abdoulaye Diarrassouba et Roméo Mivekannin questionnent la mémoire coloniale et ses héritages.

Comme le soulignent les commissaires de l’exposition, Jean-Yves Marin et Ousseynou Wade : « Cette exposition illustre cette richesse des échanges artistiques transnationaux, porteurs d’un dialogue constant entre histoire, mémoire et création. »

Ce voyage n’est pas une rétrospective, mais une traversée du passé vers le présent qui dessine une véritable géographie émotionnelle.

Les sept visages de la collection

Le parcours se déploie en sept séquences : Émergence, Spiritualité, Entre deux mondes, Vie au quotidien, Intimité, Intemporalité et Affirmation. Chacune agit comme un chapitre d’un grand roman visuel, dans une scénographie fluide conçue par Pierre Yovanovitch. Fait de lignes courbes, de tons sobres et de lumières respirantes, le dispositif s’efface pour mieux révéler la matière et la couleur des œuvres. « S’effacer devant la force des œuvres, leur offrir un écrin qui les accompagne sans les dominer, a fait de ce travail scénographique un défi exigeant et passionnant. » explique l’architecte.

Le visiteur et la visiteuse progressent à travers les salles comme dans un récit, porté.e.s par une respiration continue. Comme le souligne Ousseynou Wade : « Nous avons estimé qu’il y avait des cohérences à mettre ensemble. Entre l’émergence et l’affirmation, c’est assez compliqué, mais la collection a suffisamment de richesse pour nous permettre d’avoir un contenu suffisamment fort et de pouvoir relier ces contenus les uns après les autres. »

Une cohérence rare et exigeante

Ainsi, le véritable fil rouge de l’exposition est son exigence de cohérence. Si chaque salle se distingue par sa propre identité thématique, leur combinaison forme véritablement un ensemble harmonieux.

L’Émergence ouvre le bal : les aquarelles des Lubaki et les motifs de Djilatendo traduisent la naissance d’un regard africain autonome.

La Spiritualité explore la relation entre l’humain et le sacré à travers les masques de Marcel Kpoho et Gonçalo Mabunda, mais aussi les compositions vibrantes de Souleymane Keïta, où la gestuelle et la matière sont inspirées par des rituels.

Dans Entre deux mondes, les toiles de JP Mika, Pierre Bodo et Roméo Mivekannin, ainsi que la sculpture marquante de Yinka Shonibare, interrogent les héritages du pouvoir, l’ambivalence de l’histoire et la reconstruction du regard.

L’Affirmation, ultime séquence du parcours, célèbre la puissance créatrice et la liberté retrouvée. Les œuvres de Zanele Muholi, Ouattara Watts et Amoako Boafo sont autant de manifestes de fierté, porteurs de mémoire et d’avenir.

Le parcours muséal d’une grande fluidité, permet à chaque œuvre de trouver naturellement sa place dans une narration sensible, équilibrée et éclairante.

Le dialogue du commissariat

À l’origine de cette cohérence : la complicité entre Jean-Yves Marin et Ousseynou Wade. Si Jean-Yves Marin a été guidé par la rigueur du muséologue et un regard européen attentif aux dialogues entre les cultures, Ousseynou Wade apporte la profondeur historique et la connaissance du terrain, fort de son expérience à la Biennale de Dakar.

Ce dialogue entre expérience et héritage permet à l’exposition de se maintenir avant tout dans une démarche sensible qui crée de véritables liens entre les artistes. À travers leurs choix, les deux commissaires font circuler les formes, les histoires et les émotions dans un même espace de reconnaissance.

L’Afrique au-delà du miroir

À la sortie, Au-delà des apparences laisse la sensation d’avoir traversé un monde, ou plusieurs à la fois. On y découvre une Afrique bouillonnante et inventive, une expérience qui ne peut laisser aucun visiteur indifférent.

Entre passé et futur, cette exposition d’une grande justesse fait résonner la beauté, la mémoire et la vérité d’un continent qui ne cesse de réinventer le monde. Une invitation à renouveler notre regard bien au-delà des apparences.

Visuel : © Dylan Perrenoud, courtesy of CBH & MAH

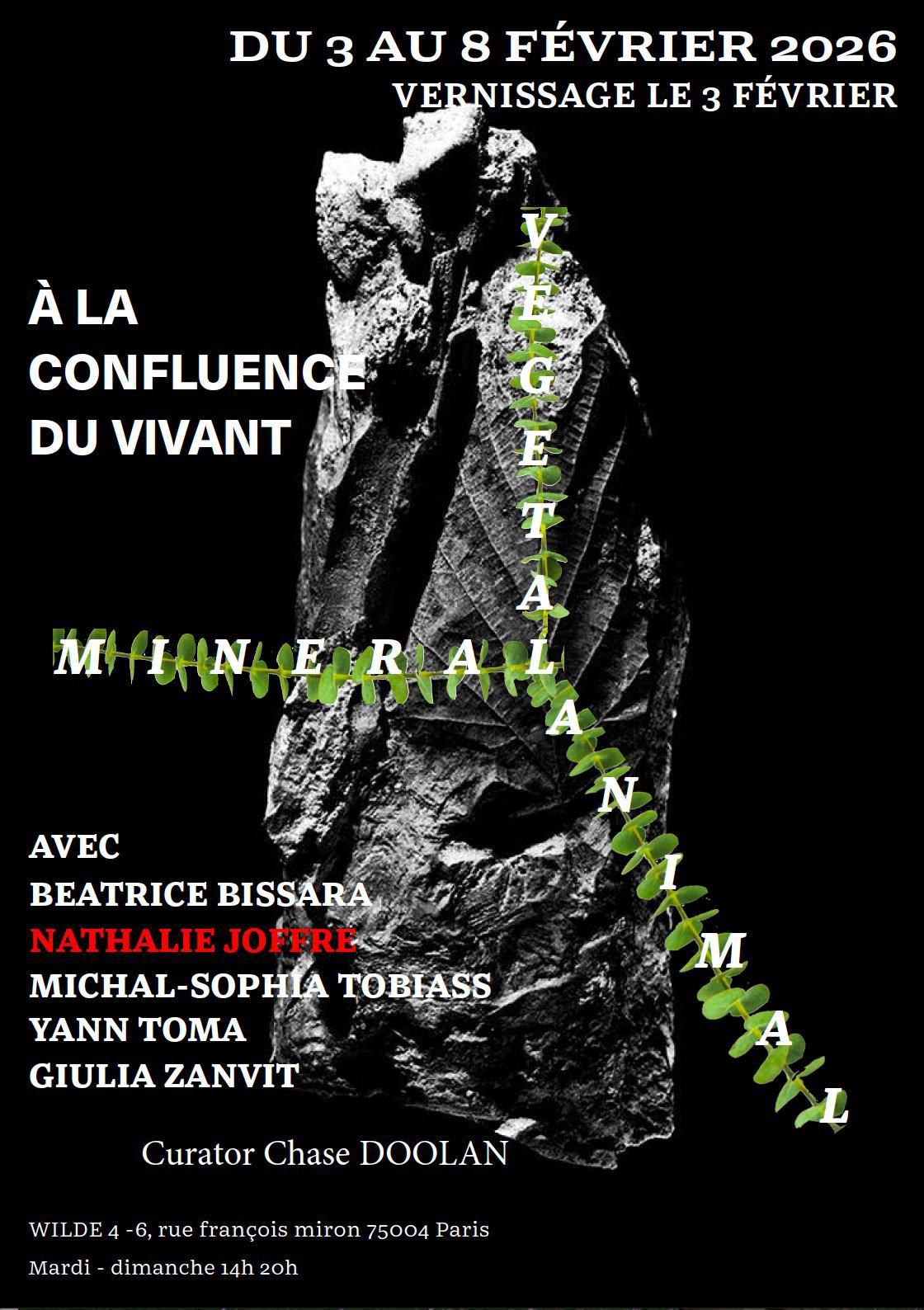

Nathalie Joffre expose ses mises en abîme préhistoriques à l’Académie du Climat

par Yaël Hirsch06.02.2026

→ Lire l’article

« Quatre » à La Verrière : circulations spirituelles et géométrie des regards

par Amélie Blaustein-Niddam05.02.2026

→ Lire l’article