Rembrandt : l’épiphanie humaniste d’une scientifique

par Luna Beaudouin-Goujon16.09.2025

Le nouveau film de Pierre Schoeller (L’exercice de l’Etat, 2012, Un peuple et son roi, 2018) sort le 24 septembre en salles. Au programme, un drame inquiétant sur la condition humaine, traversée par des crises existentielle et climatique.

Un couple, Claire et Yves, se promène dans les salles de la National Gallery de Londres. Tous deux sont physiciens pour ENF, la version fictive de l’entreprise EDF, propriétaire des dix-huit centrales du parc nucléaire français. Leur vie, réglée comme du papier à musique, déraille peu à peu quand Claire est troublée par trois œuvres du peintre baroque Rembrandt. L’une représente une jeune femme, regard fixe et vague, et les deux autres, de vieux hommes dont l’un tient le visage dans ses mains, préoccupé. Elle voit dans leurs yeux un « crime », une anomalie, sans pouvoir expliquer clairement le danger. Bientôt, elle est hantée, victime du syndrome de Stendhal, une affliction psychosomatique touchant certains voyageurs en face d’une œuvre d’art.

Une scientifique touchée par la grâce

Le sommeil de la quarantenaire est agité. La nuit, Claire est entourée d’un halo lumineux qui éclaire le haut de son corps, elle rêve de ces œuvres d’art comme si elles étaient vivantes. Mais qu’y a-t-elle vu ? Le réalisateur Pierre Schoeller mobilise le registre religieux, symbole de la révélation, de la foi qui tombe subitement sur les futurs croyants.

Assez loin du simple thriller psychologique, Pierre Schoeller filme ici un drame haletant et mystérieux sur la prise de conscience du monde dans lequel on vit. Claire et Yves sont décrits au début du film comme des carriéristes convaincus du bien-fondé de leur travail. Peu à peu, la paranoïa s’installe chez Claire, portée par cette révélation des œuvres du peintre hollandais : si un événement statistiquement improbable arrivait, quelles seraient les conséquences sur les centrales ? Situées à côté de cours d’eau ou de la mer pour aider au refroidissement des réacteurs, elles sont particulièrement exposées aux aléas climatiques, appelés à se multiplier sous l’effet du réchauffement de la planète.

Les plans larges des réacteurs, ces “vieilles dames”, contrastent avec les gros plans sur les visages soucieux et crispés des protagonistes. Ces géantes de béton font partie intégrante du paysage, tout en paraissant grotesques, immenses tours grises surpassant les arbres. Le film fait ainsi un parallèle saisissant entre l’hubris des hommes qui tentent de contrôler les éléments les plus dangereux de leur environnement, et les conséquences humaines et environnementales que cela implique.

La crise intérieure rejoint les interrogations actuelles

Rembrandt saisit ce débat universel par le biais du personnage complexe de Claire. Elle tente, sans bien comprendre ce qu’elle cherche, à provoquer la révélation chez son mari, ses collègues, amis, tous aveuglés par la nécessité de leur métier dans le nucléaire. L’exercice de l’Etat, César 2012 du meilleur scénario original – également signé Pierre Schoeller –, examinait déjà le tiraillement d’un individu en désaccord profond avec la décision d’une grande institution pour laquelle il travaille. Dans le film prévu le 25 septembre en salles, Claire se bat aussi avec sa fidélité envers ENF et ses valeurs personnelles.

L’entourage de Claire, porté notamment par les frères Denis et Bruno Podalydès, est parfois un peu caricatural, mais leur position pro-nucléaire rappelle aussi celles d’autres scientifiques réels, comme Jean-Marc Jancovici. Selon lui, miser sur l’énergie nucléaire – en plus de celles renouvelables – pour que les sociétés humaines conservent un niveau moyen de développement, permis uniquement par ce type d’énergie, est l’une des solutions.

Le débat nature-culture dynamité par la peinture

En creux, c’est toute la question de la place de l’être humain dans son environnement que met en évidence Rembrandt. En convoquant les œuvres de ce peintre renommé, Pierre Schoeller oppose les peintures, témoignage subjectif du réel, renvoyé à la culture –production, coutumes humaines –, aux scientifiques cartésiens, qui ne jurent que par les chiffres et les propriétés physiques et chimiques, du côté de la nature. L’œuvre cinématographique souligne bien que les deux ne doivent pas être opposés. Les portraits de Rembrandt renvoient aussi à une réalité, un danger probable.

Le jeu d’ombre et lumière représentatif du travail du peintre montre bien la frontière parfois floue entre le bien et le mal. Ce clair-obscur est évident dans la photographie du film, avec des visages de temps en temps éclairés par une bougie, en contre-jour, ou dans des intérieurs tamisés. En opposant avec finesse et une mise en scène originale des thèmes universels qui semblent parfois pompeux, Rembrandt fait prendre conscience de l’impact du changement climatique sur la vie et l’esprit humains.

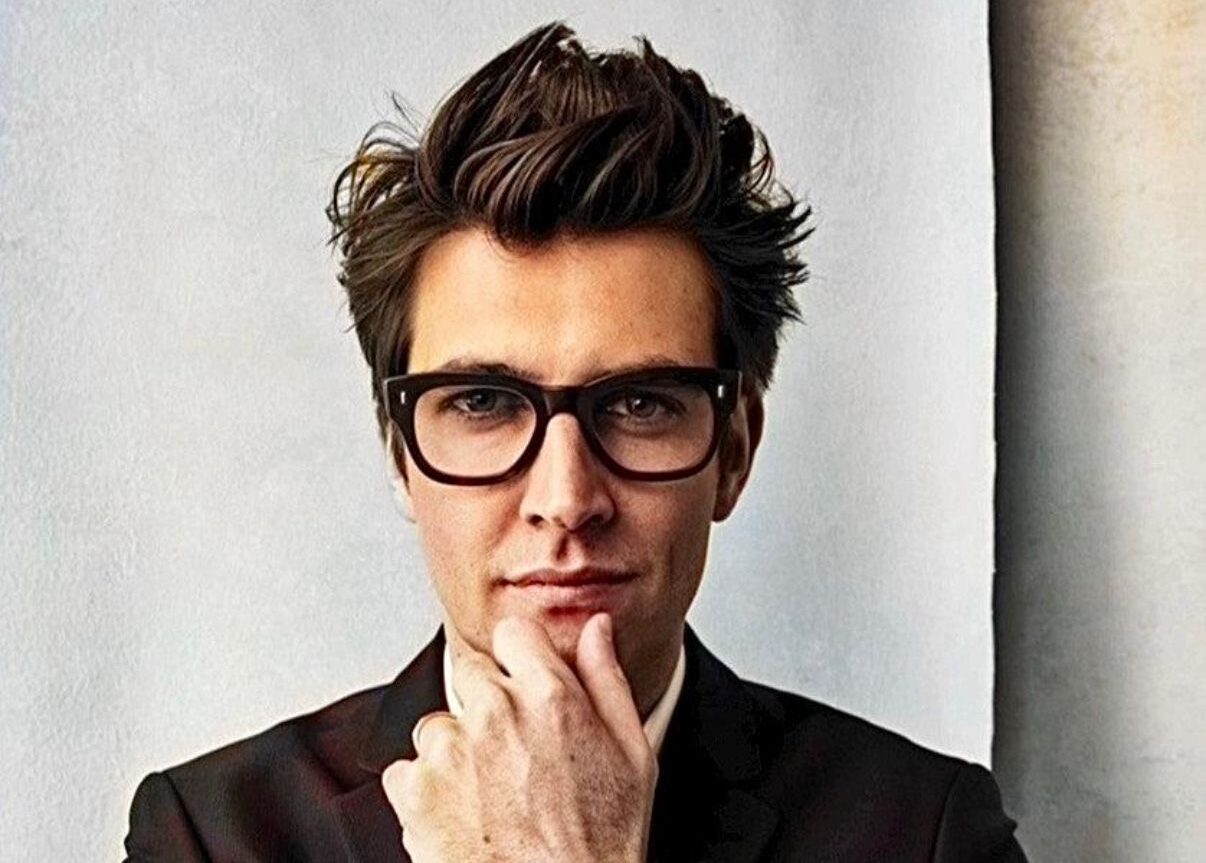

Dans Rembrandt, Pierre Schoeller explore le tiraillement de Claire, physicienne dans la production d’électricité, en questionnement existentiel avec le sens de son métier. ©Zinc.