Cannes, Acid « Put your soul on your hand and walk » : entretien avec la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi

par Rachel Rudloff15.05.2025

À l’occasion de la projection cannoise de l’Acid de son documentaire, Put your soul on your hand and walk, sur la photographe palestinienne Fatma Hassona, décédée le 16 avril 2025 à la suite d’une frappe israélienne, Cult s’est entretenue avec la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi.

Pouvez-vous revenir sur la genèse du film : d’où est née cette nécessité de faire ce film ?

Il y a un an, en avril 2024, je suis partie à la recherche d’une réponse à la question suivante : que ressentent les Gazaouis, comment survivent-ils sous les bombes ? Dans tout ce que je voyais dans les médias, il manquait une pièce du puzzle : la voix des Gazaouis. D’autres parlaient à leur place. En tant qu’Iranienne, je suis très sensible à cela : aux regards que d’autres posent sur notre histoire, à la manière dont on raconte notre histoire pour nous. Je l’ai déjà vécu, lorsque j’étais en Iran, et après aussi. Là, personnellement, j’avais besoin de comprendre. Alors, je suis partie à la recherche de cette voix.

J’avais cette envie d’aller directement à la frontière, voire d’entrer dans Gaza, mais ce n’était déjà plus possible. C’est comme cela que je suis arrivée au Caire. De fil en aiguille, en rencontrant des réfugiés palestiniens qui venaient de quitter Rafah juste avant la fermeture de la frontière, on m’a présentée à Fatma Hassouna.

L’écriture s’est principalement faite au montage : comment avez-vous appréhendé ce que vous pouviez montrer ou non d’elle, de vous ?

Le jour où l’on m’a présentée à Fatma, lors de notre tout premier appel, j’ai senti la possibilité d’un échange très riche. Je savais qu’il se passait quelque chose, et que je devais m’en saisir — comme c’est souvent le cas en documentaire. Elle a accepté tout de suite de collaborer, et je sentais qu’elle avait énormément de choses à partager. J’ai voulu aller sur ce même terrain : lui ouvrir les portes de chez moi, comme elle m’ouvrait les siennes, et créer un véritable échange.

Le dispositif du double téléphone et de filmer l’écran du téléphone est né de cette idée : me montrer à l’image par le reflet, être sur un pied d’égalité en termes de format d’image et de dispositif filmique. Ce n’était pas du tout, a priori, un dispositif de cinéma, mais c’est devenu un geste cinématographique par les choix de montage.

Je partage aussi ma vie et mes voyages, ce qui m’a beaucoup questionnée au début : je me demandais si ce n’était pas indécent de montrer cette vie à quelqu’un qui vit sous les bombes. Mais on échangeait sans cesse avec Fatma, même lorsque les vidéos étaient coupées : beaucoup de textos, d’audios, de vidéos. Et elle me demandait souvent des photos de mes voyages, de mes chats. C’est venu naturellement. Elle m’envoyait ses textes, je lui envoyais les miens. C’était un échange infini, jusqu’au 15 avril.

© Fatma Hassouna

C’était une relation filmant-filmé particulière, qui a dépassé le cadre du documentaire…

C’est devenu quelque chose de très fort. Elle avait l’âge de ma fille. Elle me disait souvent : « Ah, tu es comme ma sœur, ou comme ma deuxième mère. » Moi, je ne me suis pas sentie comme sa mère, mais certainement comme une sorte de sœur, ou d’amie. Il y avait quelque chose qui allait au-delà du documentaire, c’est sûr.

En même temps, j’ai l’habitude d’être très proche de mes personnages, souvent physiquement. Mais là, pour la première fois de ma vie, je filmais quelqu’un avec qui je me sentais intimement liée, mais dont j’étais très éloignée physiquement.

Le dispositif léger du téléphone met aussi en avant la précarité de vos échanges, due aux problèmes de connexion. C’est un choix de cinéma radical, osé. Comment l’avez-vous pensé ?

Oui, les problèmes de connexion faisaient partie de ses souffrances. Lors de notre deuxième conversation, il y a un moment pendant lequel je suis littéralement en apnée : ça se coupe, elle reprend, mais elle peut à peine parler. Je tenais à garder cette discontinuité dans le film, pour partager cette frustration d’être face à quelqu’un avec qui l’on veut échanger, mais dont la parole est sans cesse interrompue.

J’ai connu cela en Iran, au Kurdistan, avec des migrants avec qui j’étais en contact, mais jamais avec un tel niveau de frustration : vouloir à tout prix communiquer avec quelqu’un et en être empêchée. J’avais l’impression d’envoyer une bouteille à la mer et de recevoir, en retour, quelques gouttes que je mettais bout à bout pour composer une image, un paysage, une relation.

La difficulté de connexion a fait partie de ce paysage numérique, et une couche humaine est venue s’y greffer, la transcender, et en faire autre chose. C’est ce dispositif filmique que j’ai voulu mettre en place. Ça a été comme une plante que l’on fait pousser ensemble : ces plantes qui s’imposent partout, même dans le béton, qui vivent malgré le ciment, malgré tous les obstacles physiques et métaphysiques.

C’est aussi un dispositif qui nous place à ta hauteur et nous permet de la rencontrer…

Oui, c’était bien cette idée : partager cette sensation de découverte et de fascination face à cette rencontre, son visage, son sourire, sa fierté, son ouverture d’esprit. Et aussi la frustration quand la connexion se coupait, l’angoisse quand je n’arrivais pas à la joindre, la joie quand j’y parvenais. J’ai essayé d’insuffler tout cela dans le film et dans le montage, qui est très simple en réalité, mais chargé de toutes ces émotions pour que les spectateur·ices puissent être au plus près d’elle.

Avec la tribune récemment parue dans Libération, quelle résonance espérez-vous que le film aura ?

J’ai vécu une année au côté de Fatma, avant de la perdre, et je voulais partager ces moments avec d’autres, pour mettre un visage sur cette histoire à Gaza. On a beaucoup de statistiques, de chiffres, mais très peu d’histoires incarnées. Elle incarne son histoire, mais aussi celle de beaucoup d’autres jeunes Palestinien·nes.

Pour moi, la tribune parue à l’occasion de l’ouverture du festival est aussi symptomatique du malaise que l’on ressent ici, en dehors de Gaza. Nous recevons toutes ces images terribles de violence, que nous subissons avec un immense sentiment d’impuissance – malgré les manifestations, les pétitions. Nous ne venons pas à bout de cette guerre. Nous sommes devenus, malgré nous, des consommateurs de cette violence.

Ce film est une forme de résistance filmique, avec les faibles moyens dont je disposais. J’en fais don aux autres, pour que son visage, son sourire, sa voix puissent circuler. Nous avons un distributeur en France, une sortie est prévue en septembre, et plus tard dans d’autres pays. J’espère que cela fera bouger les choses. J’ai envie que ses photos et ses mots circulent aussi, et que cela ouvre d’autres espaces de parole, car nous sommes nombreux et nombreuses à être profondément frustrés, de tous les côtés.

La tribune parle aussi de cela : d’un réveil, d’un ras-le-bol d’être des spectateurs impuissants face à une violence inouïe, alors que rien ne semble mis en œuvre pour que cela cesse.

Jérémy Guez : « Dans l’écriture de B.R.I., nous avons préféré une montée en puissance »

par Yaël Hirsch21.01.2026

→ Lire l’article

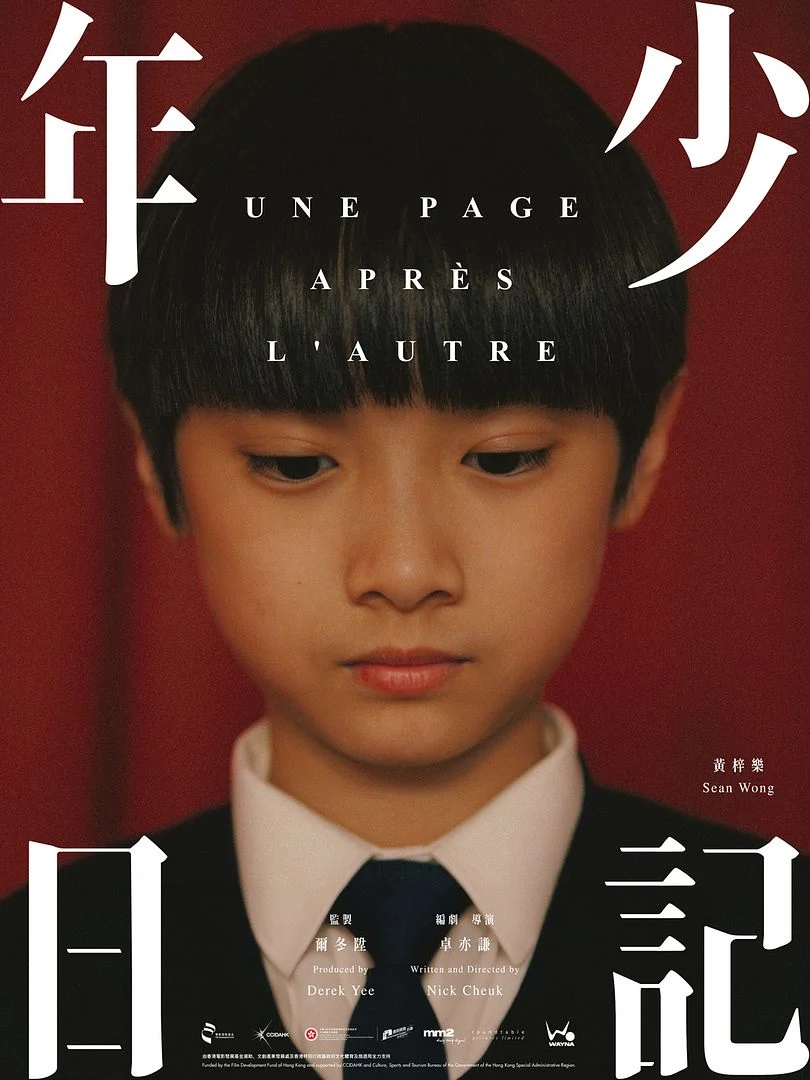

« Une page après l’autre » : quand l’école et la famille apprennent à se taire

par Camille Zingraff20.01.2026

→ Lire l’article