« Adolescence » : pourquoi un tel engouement ?

par Lisa Galstian15.04.2025

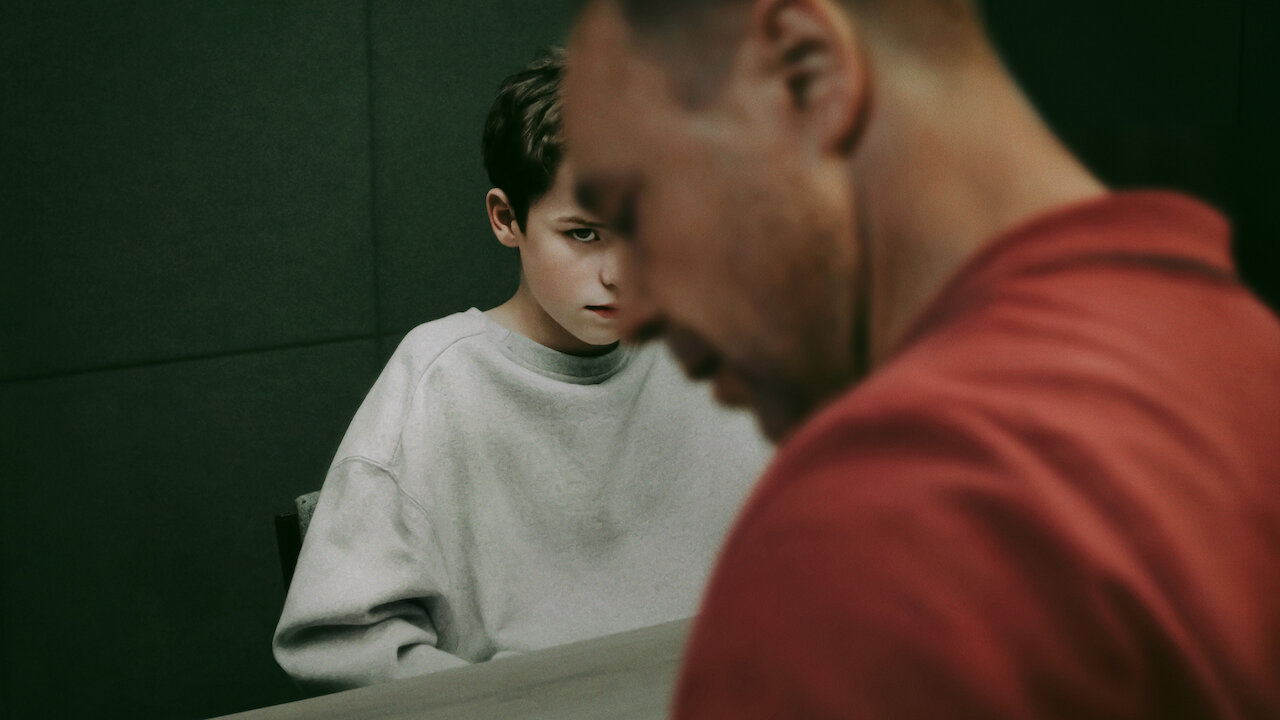

Depuis sa sortie le 13 mars, Adolescence est devenue la série la plus regardée dans plus de 80 pays. Jamie Miller, un adolescent de 13 ans, est arrêté pour le meurtre d’une camarade de classe. Le temps de quatre épisodes d’une heure, on suit le cauchemar par lequel sa famille est frappée de plein fouet. Critique.

Les avis sont dithyrambiques. En un mois, Adolescence a détrôné Bridgerton et est devenue la quatrième série anglophone la plus regardée de toute l’histoire de Netflix. Et pourtant, on ne se prend pas une claque en la regardant.

Un traitement superficiel d’une problématique actuelle

Adolescence n’est pas seulement une série phénomène, c’est un sujet de société. À tel point qu’elle sera diffusée dans les salles de classe au Royaume-Uni. « Nous devons nous attaquer aux problèmes soulevés par cette série révolutionnaire », a déclaré le Premier ministre britannique Keir Starmer. Parmi ces problèmes, il fait notamment allusion aux influences masculinistes auxquelles sont confrontés les jeunes sur les réseaux sociaux. À terme, elles peuvent résulter en des actes irréparables, et c’est là qu’Adolescence trouve écho. La mini-série aborde la question des « incels », involuntary celibates, ces communautés en ligne dont les membres se définissent comme incapables de trouver une partenaire amoureuse ou sexuelle, et en tiennent les femmes pour seules responsables. C’est un phénomène aux dérives parfois violentes, et Jamie Miller en est une incarnation. Mais si la série montre sa radicalisation, elle ne s’attarde pas sur l’essentiel : pourquoi en est-il arrivé là ? Comment prévenir ce genre de comportements ? Quels en sont les signes ?

Hélas, la série ne montre que l’après. Adolescence effleure une problématique essentielle, mais sans vraiment l’approfondir. Quitte à mettre en lumière un sujet aussi fort, autant aller jusqu’au bout. On saisit l’enjeu, oui, mais sans en percevoir la complexité.

Une scénographie formelle qui étouffe parfois l’authenticité émotionnelle

Ce qui fait le plus parler, c’est le plan séquence. Du début à la fin, on s’enferme avec les personnages pour les accompagner dans leur descente aux enfers. Bien que le premier épisode soit accrocheur, les suivants peinent à maintenir la même intensité, à l’exception de la scène à huis clos entre Jamie et la psychologue.

Très vite, une question se pose : s’agit-il d’une réelle immersion ou d’une simple démonstration ? À force de tout contrôler, la mise en scène étouffe. Elle laisse peu de place à la spontanéité, à l’imprévu, à l’émotion brute. On finit par ressentir une forme d’artificialité, comme si le malaise était soigneusement mis en scène, plutôt que vécu. Là où d’autres séries comme Euphoria parviennent à aborder des sujets complexes avec plus de souffle, de sincérité et de profondeur, Adolescence semble parfois prisonnière de sa scénographie. Tourner entièrement en plan séquence était un pari audacieux, mais difficile de dire qu’il est réussi. Certes, le résultat impressionne sur le plan technique, et les acteurs s’en sortent avec brio. Mais finalement, ce choix semble davantage une contrainte qu’une réelle nécessité.

© Netflix