« Gahugu Gato » (Petit Pays) : Dida Nibagwire et Frédéric Fisbach au chœur blessé des Mille Collines

par Amélie Blaustein-Niddam22.07.2025

L’écrin somptueux du Cloître des Célestins se transforme chaque soir en village où la parole se livre pour être transmise de génération en génération pour que jamais la mémoire du génocide des Tutsis ne disparaisse.

«Je reviens chaque nuit ici en rêve maman»

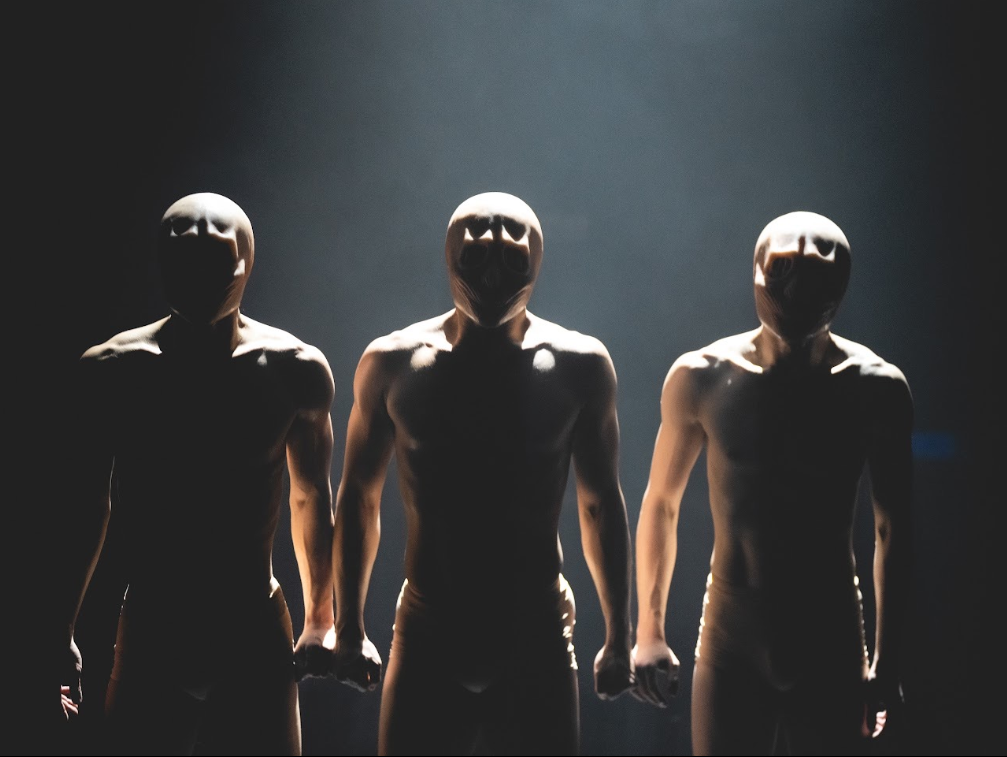

Le plateau est presque nu. Il y a 10 chaises, et quelques instruments de musique. C’est d’abord le chant et les notes qui se font entendre, avant les paroles, avant le recit. Jean-Patient Akayezu (inanga, flûte et chant), Kaya Byinshii (chant), Samuel Kamanzi (guitare et chant) psalmodient « C’est moi ,Gaby, maman », puis dans une frénésie colorée arrive une ribambelle de comédien·ne·s l’air heureux. Frédéric Fisbach, Olivier Hakizimana, Léon Mandali, Carine Maniraguha, Philipe Mirasano, Natacha Muziramakenga, Dida Nibagwire, Norbert Regero et Michael Sengazis sont le texte culte de Gaël Faye, ici resserré, découpé pour rentrer dans le code d’une histoire théâtrale. Ils et elles sont le choeur uni qui transcendent toute l’histoire, tous les personnages.

« La paix n’est qu’un court intervalle entre deux guerres »

Petit Pays raconte l’histoire de Gabriel né de père français et de mère rwandaise au début des années 1980 au Burundi. Il suit des cours à l’École Française de Bujumbura, aime les paysages magnifiques de son pays et s’ennuie un peu à l’école jusqu’à ce qu’il commence une correspondance avec une fillette française de son âge qui vit à Orléans. De loin, il tombe amoureux d’elle et peut lui exprimer de manière infiniment poétique à la fois la fin de l’enfance et le début d’un âge adulte qui naît dans la terreur et la violence des guerres et du génocide de la famille de sa mère, au Rwanda voisin. Il s’agit d’un texte musical, touffu, précieux, que l’on retrouve sur cette scène chapeautée par les platanes.

« Tous les cafards doivent mourir »

Comme dans le roman, les personnages sont hauts en couleurs et la force de vie d’un monde vibrant laisse peut à peu place au désastre des années 1990, sans que jamais la vitalité ne disparaisse. Même face au pire.

Les comédien·ne·s s’adressent à nous en kinyarwanda, le problème est que la traduction ne se trouve placée qu’à un seul endroit, un peu trop haut, ce qui nous empêche de les regarder nous raconter dans le yeux le massacre de leurs familles et ami·e·s. Nous lisons les mots des hutu qui 50 ans après le début de l’extermination des Juifs d’Europe, emploient les mots des nazis. Ils sont les « vermines », « les cafards » à éliminer. Entre avril et juillet 1994, le génocide des Tutsi au Rwanda conduit à l’extermination de 800 000 à un million d’êtres humains.

La pièce a été créée au Rwanda, elle circule de village en village, par les collines, pour rappeler à la fois l’histoire et également en faire la mémoire. Peu de spectacles se sont attaqués à la représentation de cette abomination. Certain·e·s se souviennent de Rwanda 94 de Jacques Delcuvellerie qui avait marqué Avignon en 1999 de par son aspect documentaire.

Gahugu Gato (Petit Pays) n’est pas une pièce documentaire, c’est une œuvre de réparation qui vous console et vous ordonne de regarder du côté de la vie sans oublier la réalité du monde.

Du 17 eu 22 juillet au Cloître des Celestins

Le Festival d’Avignon se tient jusqu’au 26 juillet. Retrouvez tous nos articles dans le dossier de la rédaction.

Visuel: © Christophe Raynaud de Lage

Tiago Rodrigues : « Le meilleur de ce que je peux apporter au festival d’Avignon reste à venir »

par Amélie Blaustein-Niddam01.08.2025

→ Lire l’article

Voir et revoir les spectacles du 79e Festival d’Avignon à Paris et ailleurs

par Amélie Blaustein-Niddam30.07.2025

→ Lire l’article