Sous le vernis orange « Marty Supreme » loser magnifique de Josh Safdie

par Melodie Braka09.01.2026

Il y a, dans Marty Supreme, quelque chose qui surprend d’abord avant de s’imposer comme une évidence. Le contraste. Celui entre une campagne de promotion pop, ludique, saturée d’orange, presque performative, et la noirceur sèche, oppressante du film lui même. À première vue, le décalage peut dérouter. À l’arrivée, il raconte pourtant très précisément ce que Marty Supreme met en scène : un personnage qui se fabrique une façade éclatante pour mieux masquer sa chute.

Réalisé par Josh Safdie, Marty Supreme est son premier long métrage sans son frère Benny. Une émancipation formelle qui n’en est pas vraiment une : le film porte, de bout en bout, la signature Safdie. Photographie brute et granuleuse, caméra à l’épaule, plans serrés qui étouffent, montage nerveux, musique synthétique héritée des années 80. Tout concourt à enfermer le spectateur dans la tête d’un personnage en glissement permanent.

Un faux biopic, un vrai contre-pied.

Librement inspiré de la vie du champion de tennis de table Marty Reisman, Marty Supreme évite soigneusement le récit sportif classique. Passée la première demi-heure, où l’on croit assister à l’émergence d’un prodige, le film bifurque. Le tennis de table, étonnamment relégué à l’arrière-plan, devient un prétexte : ce qui intéresse Safdie, c’est le chemin chaotique d’un homme rongé par l’ambition, pas sa trajectoire de champion.

Marty Mauser n’est pas un héros. Il est toxique, parfois dévastateur, notamment dans ses rapports aux femmes qui traversent le film. Il brûle ce qu’il touche, saccage ses relations, avance à coups d’échecs autant que de coups d’éclat. Et pourtant, dans la défaite, il fascine. C’est là que le film trouve sa tension la plus juste : Marty est un loser magnifique, incapable de gagner proprement, mais étrangement invincible dans l’adversité.

La musique comme boussole émotionnelle.

Impossible de parler de Marty Supreme sans souligner le travail de Daniel Lopatin, déjà à l’œuvre sur Good Time et Uncut Gems. Sa partition synthétique, profondément ancrée dans une esthétique 80’s, agit comme un guide émotionnel. Elle dicte le tempo des scènes, annonce les ennuis à venir, colore les silences et accentue la spirale dans laquelle Marty s’enferme. Lopatin parvient à signer une musique à la fois rétro et résolument contemporaine, presque organique, qui devient un personnage à part entière.

Le film qu’on attendait de Timothée Chalamet.

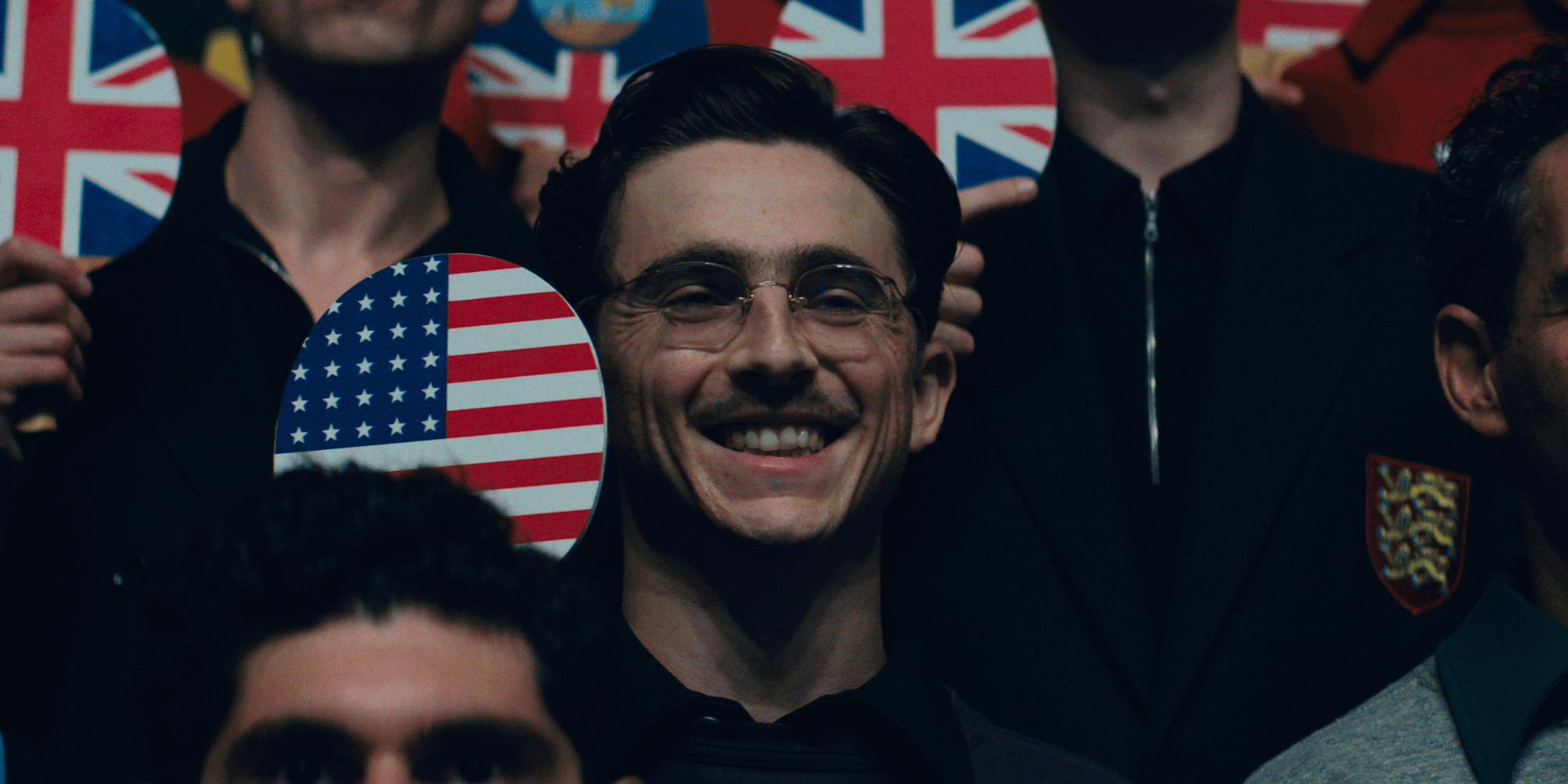

Au centre de ce dispositif, Timothée Chalamet. Marty Supreme est incontestablement le film qu’on attendait de lui. Celui qui lui permet, enfin, de déployer toute sa palette. On n’avait pas ressenti une telle intensité depuis My Beautiful Boy. Ici, il abandonne toute séduction facile pour incarner un personnage dérangeant, parfois antipathique, toujours instable.

Chalamet n’a jamais caché son ambition : celle d’entrer dans la cour des grands. Le voir accéder à une forme de consécration en incarnant un homme dévoré par la sienne a quelque chose d’ironiquement brillant. Le film est oppressant, mais c’est précisément parce que son protagoniste l’est. Une logique pleinement assumée, fidèle à l’ADN Safdie.

Des seconds rôles d’une justesse remarquable.

Autour de lui, le casting est d’une précision rare. Gwyneth Paltrow signe un comeback discret, mais puissant. En star déchue sur le retour, elle impressionne par sa sobriété et son élégance. Un rôle presque méta, tant il dialogue avec sa propre trajectoire hollywoodienne.

Mais la véritable révélation du film reste Odessa A’Zion, qui incarne Rachel Mizler, l’amie d’enfance de Marty. D’un naturel déconcertant, tantôt espiègle, tantôt calculatrice, elle apporte une lumière fragile au film, sans jamais tomber dans l’angélisme. Son personnage n’est pas un simple contrepoint : il est une zone grise, profondément humaine, et annonce une actrice avec laquelle il faudra compter.

Une campagne pop pour un film sombre.

Reste la question de la promotion. Orange omniprésent, happenings spectaculaires, méta marketing assumé : la campagne orchestrée par A24 et Chalamet lui même promettait un feu d’artifice pop. Le film, lui, livre un tunnel sombre, parfois aride, volontairement inconfortable. Faut-il y voir un malentendu ? Pas forcément.

Car Marty Supreme parle aussi de cela : la fabrication d’un mythe, le vernis flamboyant qui recouvre des failles profondes. La promotion, dans son excès même, agit comme une extension thématique du film. Elle met en scène ce que Marty voudrait être et ce qu’il n’est jamais tout à fait.

Un film imparfait, mais nécessaire.

Tout n’est pas irréprochable. Le cœur de l’intrigue souffre de quelques longueurs et de légères lacunes narratives qui peuvent frustrer. Mais Marty Supreme démarre avec une intensité rare et se conclut avec une maîtrise remarquable. Entre les deux, il dérange, il oppresse, il divise parfois, et c’est précisément ce qui en fait un film qui mérite d’être vu.

Un objet sombre, ambitieux, imparfait. À l’image de son personnage. Et peut-être, aussi, à l’image de l’acteur qui l’incarne.

Marty Supreme, biopic dramatique de Josh Safdie avec Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’Zion, Tyler The Creator et Kevin O’Leary ; sort en salles le 18 février 2026.

Visuel : © Metropolitan Film & Video.

Warner Bros dit « non merci » à Paramount, et garde Netflix en ligne de mire

par Nathan SCANDELLA09.01.2026

→ Lire l’article

Paul Carpita : Quand une restauration répare une injustice

par Régine Arniaud09.01.2026

→ Lire l’article