Six expositions cultes à voir aux Rencontres d’Arles

par Amélie Blaustein-Niddam04.08.2025

Après le bon panorama que nous vous avons proposé en juillet, voici une recommandation pour celles et ceux qui passent aux Rencontres d’Arles en coup de mistral.

« Claudia Andujar – À la place des autres »

Cette presque rétrospective présentée à La maisons des peintres permet de comprendre le travail de cette immense dame, survivante de la Shoah. On y découvre une période largement inédite de la carrière de la photographe brésilienne : les Familles brésiliennes (1962-1964), son travail éditorial avant-gardiste pour le magazine Realidade (1966-1971), ses réflexions sur la féminité dans A Sônia (1971), la photographie de rue originale de Rua Direita (vers 1970), et ses premières incursions dans la forêt amazonienne (1970-1972) sont montrés sur de grands panneaux entrecoupés de suspensions de paysages. On voit clairement ses recherches sur l’outil, dans son utilisation des négatifs comme images finales et son goût pour documenter les exclu.e.s.. La séquence Essai photographique sur les homosexuels pour le magazine Realidade, São Paulo, 1967, jamais publiée car censurée, nous fait entrer de plein fouet dans les freins sociétaux des années 60 au Bresil. On y voit des gestes à peine tendre entre hommes, c’est déjà trop. La photo est somptueuse, un homme de face, un autre dans son dos, pose son bras tendu sur son épaule. Elle fait date, mais à ce moment-là, ça en est trop. On fond pour sa documentation des psychodrames et pour la série A Sõnia, ces nus féminins psychédéliques et poudrés.

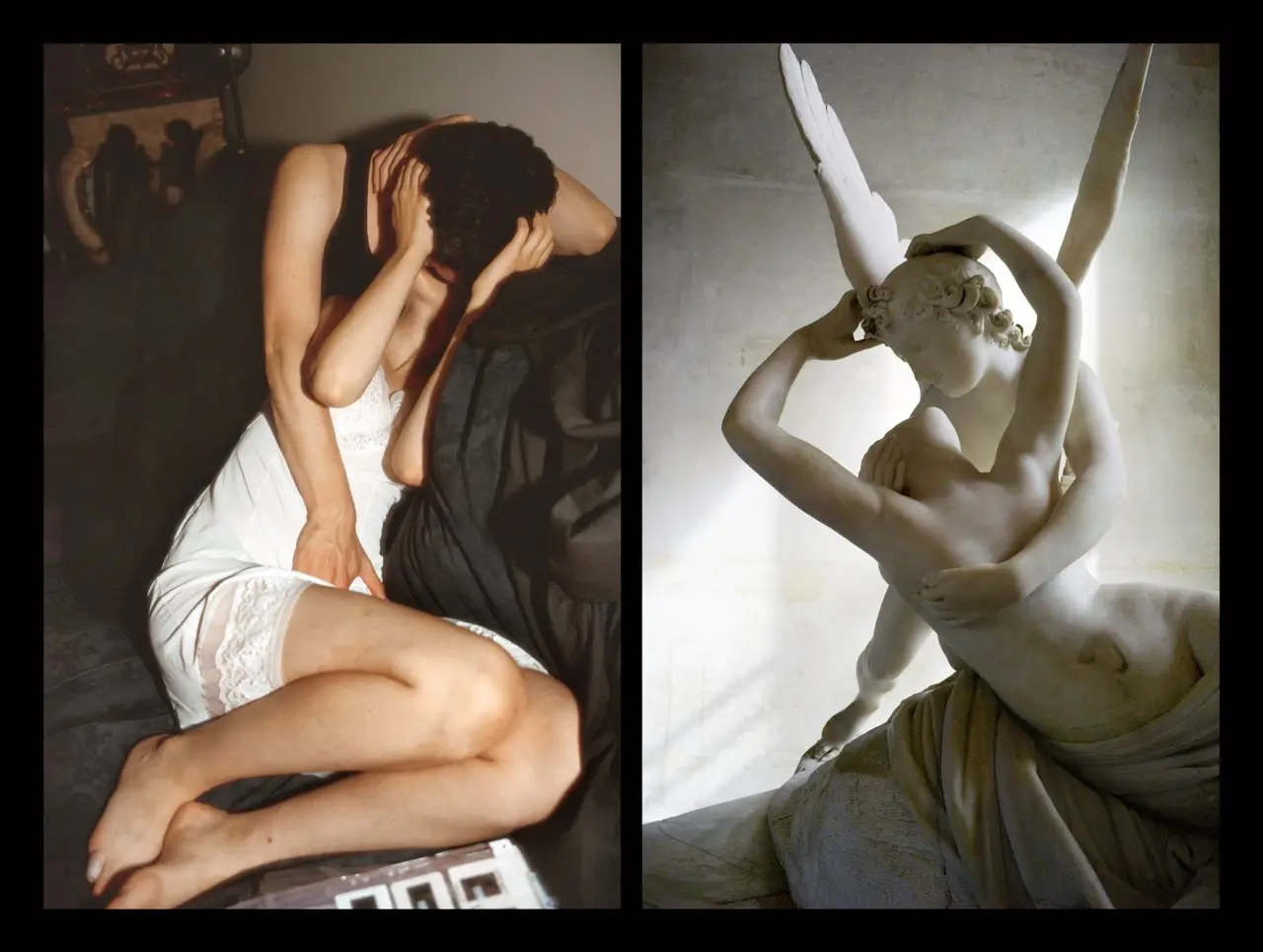

Nan Goldin, Syndrome de Stendhal

Dans la toute petite église Saint Blaise, l’icône Nan Goldin fait défiler son Syndrome de Stendhal (2024). L’œuvre se présente sous la forme d’un diaporama très basique mettant en regard des images de chefs-d’œuvre de l’art classique, de la Renaissance et du baroque avec des portraits des proches et des amours de la photographe. Mais, parce que c’est elle, le résultat est sublime. Elle a cherché à faire correspondre ses photos avec les grands mythes antiques. Narcisse est un jeune homme qui traverse l’écran de ses yeux bleus, Cupidon tombe raide devant un regard de pyché, la mort d’Oprhée est un jeune homme bouleversant torse nu et en jean étendu sur son lit. Elle a parcouru les plus grands musées du monde à la recherche de la bonne correspondance. Alors, oui, on aurait adoré une scénographie 100% immersive, qui prenne tous les murs de l’église, mais ça ce n’est pas le choix de Nan. Chaque image est une œuvre d’art au même titre que les illustres peintures et sculptures. La photographe dit en voix off : « Je suis tombée amoureuse d’une femme dans l’une des peintures, je suis allée la voir chaque semaine. Et dans le silence du musée, j’ai trouvé les visages de mes amis ». Au son enivrant de Soundwalk Collective, elle assume ce geste qu’elle manipule depuis les années 80, assez proche d’une soirée diapo entre copains et copines. Le fameux Syndrome de Stendhal s’empare de nous, presque malgré nous, devant ce dispositif si simple. La surcharge de beauté qui nous est délivrée dans un fondu à peine enchaîné qui nous attrape.

Le monde de Louis Stettner (1922-2016)

Dans le merveilleux Espace Van Gogh nous fondons pour cette rétrospective parfaite, pédagogique certes, dédiée à ce monstre de la photo mort l’appareil à la main à presque 100 ans. Stettner c’est le meilleur de la photographie humaniste à la française et de la rue américaine. Né à Brooklyn en 22, il déménage à Paris après la guerre en 1947. Quasiment toujours en noir et blanc, on se délecte de ses portraits d’anonymes, comme ses Texanes dans les années 70 perdues dans New York, tout comme ses séquences politiques au cœur des manifestations de workers ou d’immigrés. Tout comme Claudia Andujar, il a photographié les exclu.e.s. On y voit 150 photographies d’époque et modernes tirées par le photographe lui-même, dont pas mal sont inédites. Au-delà des images célèbres, on le découvre sculpteur à la barbe blanche, très émouvant. Il a documenté pendant 75 ans le monde qui l’entourait, jusqu’à Hiroshima. On comprend ses liens avec ses pairs, tels que Willy Ronis ou Henry Miller. Au-delà du fond, la forme nous embarque. Les constructions géométriques des images, la vision de la photo finale ou les regards qui vous sèchent sur place, telles les deux portraits et un grand angle de son épouse, Janet, l’un en 1981, où elle est légère, l’autre en 1986, et la troisième la montre allongée enceinte. La naissance sépare les deux portraits. Cette exposition permet de voir le monde, dans son intimité et dans ses grands combats. Il ne s’agit pas d’une exposition documentaire, son appareil s’est posé là où son œil l’a porté, toujours.

Denis Serrano

Au Monoprix, repérée au sein de la selection du Prix Roderer, la photographe mexicaine détonne par sa proposition qui a tout d’un essai au sens philosophique du terme. Son projet mixe de la vidéo, du dessin et de la photo. Les séries Paysages pour l’attentat et Hommes de pierre explorent en parallèle la santé mentale masculine et la violence de genre dans l’espace public à Mexico. L’artiste y interroge le machisme comme culture enracinée, visible autant dans le harcèlement de rue que dans l’isolement affectif des hommes. On y voit des hommes des plus « normaux » l’importuner dans la rue à coups de « vous êtes jolie », la terrifiant en l’insultant si elle ose rétorquer. Le quotidien le plus banal devient une matière féministe. En reliant violence extérieure et vulnérabilité intérieure, Dennis Serrano propose un portrait multiforme de la masculinité contemporaine. Elle les montre ces hommes, ces harceleurs de tous les jours, qui sans doute trouvent cela normal de considérer les femmes comme des proies. Elle les filme, les dessine et les photographie. Cette proposition est puissante, car elle parle à tous les hommes, y compris ceux qui visitent, l’air bien mis et polis, les Rencontres. Oui, messieurs, apostropher une fille dans la rue, cela se nomme un outrage sexiste. En France, il peut être sanctionné par une amende allant jusqu’à 1 500 euros, pour information, messieurs.

Père de Diana Markosian

Toujours au Monoprix, nous découvrons le travail policier de Diana Markosian. La photographe a été séparée de son père en 1996. Elle a sept ans, elle vit à Moscou. Sa mère l’enlève avec son frère et s’envole pour les États-Unis. On ne sait pas pourquoi, ou pour qui elle a fait ce geste, l’exposition ne répond pas à cette question. Nous apprenons que dans sa première monographie, Santa Barbara (2020), l’artiste s’est confrontée à son histoire familiale. Le projet recréait l’itinéraire de sa famille de la Russie post-soviétique aux États-Unis dans les années 1990. Le film, la publication et l’exposition évoquaient la décision de sa mère de quitter son pays et de consentir à un sacrifice ultime pour devenir américaine. Avec Père, Diana documente et illustre ses retrouvailles avec son père et son grand-père. Nous sommes face à un manque impossible à remplir, celui de quinze années perdues pour elle et pour lui, selon elle et selon lui. La scénographie nous entraîne dans l’univers resté dans son jus de ce père aux habitudes de grand solitaire. Les images sont un monument d’autofiction photographique qui bouleverse les visiteurs et visiteuses qui sont invité.e.s à répondre à une question : qu’est-ce qui manque à votre vie ?

« Éloge de la photographie anonyme »

Nous sommes restés bouches bées et yeux écarquillés devant les trouvailles, pendant vingt ans, de Marion et Philippe Jacquier, les fondateurs de la galerie Lumière des Roses à Montreuil. Ils ont chiné et rassemblé 10 000 clichés anonymes, récemment rachetés par la fondation Antoine de Galbert, qui en fait don au musée de Grenoble. Dans l’écrin du divin cloître Saint-Trophime, la fin du XIXᵉ et le cœur du XXᵉ se révèlent devant nous, dans leurs secrets les mieux gardés. On vous en parle dans un article dédié ici.

Visuel : Nan Goldin.

Jeune amour, 2024.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste / Gagosian.

Paris transpire ! Une séance aux premiers bains communaux qui ouvrent à Ground Control

par Yaël Hirsch13.02.2026

→ Lire l’article

A découvrir: Fedorowsky à la recherche des Arcanes perdues

par Arthur Cormerais13.02.2026

→ Lire l’article