Réformer ou contrôler ? Ce que cache la loi audiovisuelle

par Fiona Fondelot08.08.2025

Qu’est-ce qu’encadre la nouvelle loi sur l’audiovisuel ? Revenons sur les décisions prises autour de la réforme de Rachida Dati et sur leurs conséquences concrètes dans le monde de l’audiovisuel aujourd’hui.

L’audiovisuel est réglementé à deux niveaux : d’abord à l’échelle nationale, notamment via l’action de l’Arcom, ensuite à l’échelle européenne, en prenant en compte les évolutions techniques des services audiovisuels et dans une volonté de protéger la liberté des médias.

Cette année, plusieurs projets de loi ont été proposés, particulièrement par la ministre de la Culture Rachida Dati, pour encadrer l’audiovisuel français. Elle a notamment exprimé la volonté de regrouper plusieurs entités de l’audiovisuel public dans une même structure. Que se cache-t-il derrière cette volonté ?

Qu’entoure la nouvelle loi de l’audiovisuel ?

Le 30 juin 2025, Rachida Dati a défendu devant l’Assemblée nationale une réforme de l’audiovisuel public : la création d’un holding exécutif regroupant France Télévisions, Radio France et l’INA. Chaque entité garderait son identité, mais elles partageraient une gouvernance commune.

Pourquoi ce projet ? La ministre justifie cette restructuration par une inquiétude croissante : les jeunes se détournent des médias traditionnels pour s’informer directement sur TikTok, Instagram ou YouTube. Il s’agirait donc de s’adapter, de « moderniser » l’audiovisuel public.

Mais derrière cette réponse politique à l’évolution des usages, des questions plus profondes émergent.

Mise en danger ?

La réforme soulève une vraie inquiétude : qui contrôle l’information aujourd’hui ? Une poignée de milliardaires détient déjà une part importante de l’espace médiatique en France : Vincent Bolloré (Canal+, CNews, Europe 1…), Xavier Niel (Le Monde, L’Obs), Patrick Drahi (BFMTV, RMC), Bernard Arnault (Les Échos, Le Parisien), Daniel Kretinsky (Marianne, Elle), Rodolphe Saadé (La Provence).

Ce sont bien plus que des hommes d’affaires. Ce sont des acteurs qui pèsent dans le débat public, qui influencent les récits dominants.

Cette concentration inquiète bien au-delà des frontières françaises. La Commission européenne a alerté à plusieurs reprises, dans ses rapports annuels sur l’état de droit, sur la concentration croissante des médias en France, soulignant le manque de transparence sur la propriété des groupes et l’absence de garde-fous efficaces. Sans le nommer directement, le cas de Vincent Bolloré a été largement évoqué dans les médias européens, notamment à cause de son contrôle massif sur la télévision, la radio, la presse magazine, et jusqu’à récemment, sur une part majeure de l’édition française avec Editis.

Ce niveau d’influence, rarement atteint en Europe, pose des questions fondamentales sur la diversité de l’information dans un pays où la liberté de la presse est pourtant un principe constitutionnel.

« Une dizaine de milliardaires dominent notre démocratie. Ils s’approprient 90 % des ventes de quotidiens nationaux, 55 % de l’audience des télévisions et 40 % de celle des radios. »

— Olivier Legrain, pour L’Humanité, propos recueillis par Margot Bonnéry, 31 juillet 2025

Dans ce contexte, la création d’un holding public centralisé interroge. Que deviendra la pluralité des voix dans les médias publics ? Si France Télévisions, Radio France et l’INA sont pilotés par une même gouvernance, que restera-t-il de l’indépendance éditoriale ? Que se passera-t-il en cas de pression politique ?

L’Arcom, de son côté, joue un rôle essentiel. Cette autorité est chargée de faire respecter la loi, d’encadrer les contenus et de garantir un certain équilibre : pluralisme, protection des publics, lutte contre la désinformation.

Elle est régulièrement critiquée, jugée trop lente ou trop rigide. Mais c’est souvent parce qu’elle applique les règles. Par exemple, Touche pas à mon poste (C8), émission souvent sanctionnée pour diffusion de fausses informations ou propos haineux, a vu sa diffusion remise en cause. Certains élus, notamment à droite, y ont vu une atteinte à la liberté d’expression. Mais l’Arcom rappelle ses missions :

« Le respect de la dignité humaine, de la liberté d’autrui, du pluralisme des opinions, de la protection de l’enfance et de l’ordre public. »

L’ère des pétitions et des oppositions

Une pétition circule contre cette réforme. Des syndicats, des journalistes, des citoyen·nes s’inquiètent de cette concentration excessive du service public. De l’autre côté, certains élus ou personnalités médiatiques critiquent l’Arcom, la jugeant trop sévère. Les débats sont vifs.

Ce qui est certain, c’est que la diversité médiatique est en danger. Bolloré et d’autres ne contrôlent pas tous les médias français, mais leur influence est massive sur l’audiovisuel privé. Si l’audiovisuel public suit le même chemin, quelles voix resteront réellement libres ?

La réforme de Rachida Dati prétend moderniser l’audiovisuel public. Mais dans un paysage déjà ultra-concentré, où des intérêts économiques orientent de plus en plus l’information, elle fait planer une vraie menace sur l’indépendance des médias. En affaiblissant les garde-fous comme l’Arcom, ou en regroupant trop de pouvoirs dans une même structure, on prend le risque de sacrifier le pluralisme au nom de l’efficacité.

La question n’est donc pas seulement de s’adapter aux usages numériques, mais de savoir qui contrôle ce que nous voyons, entendons, croyons. Et pour qui.

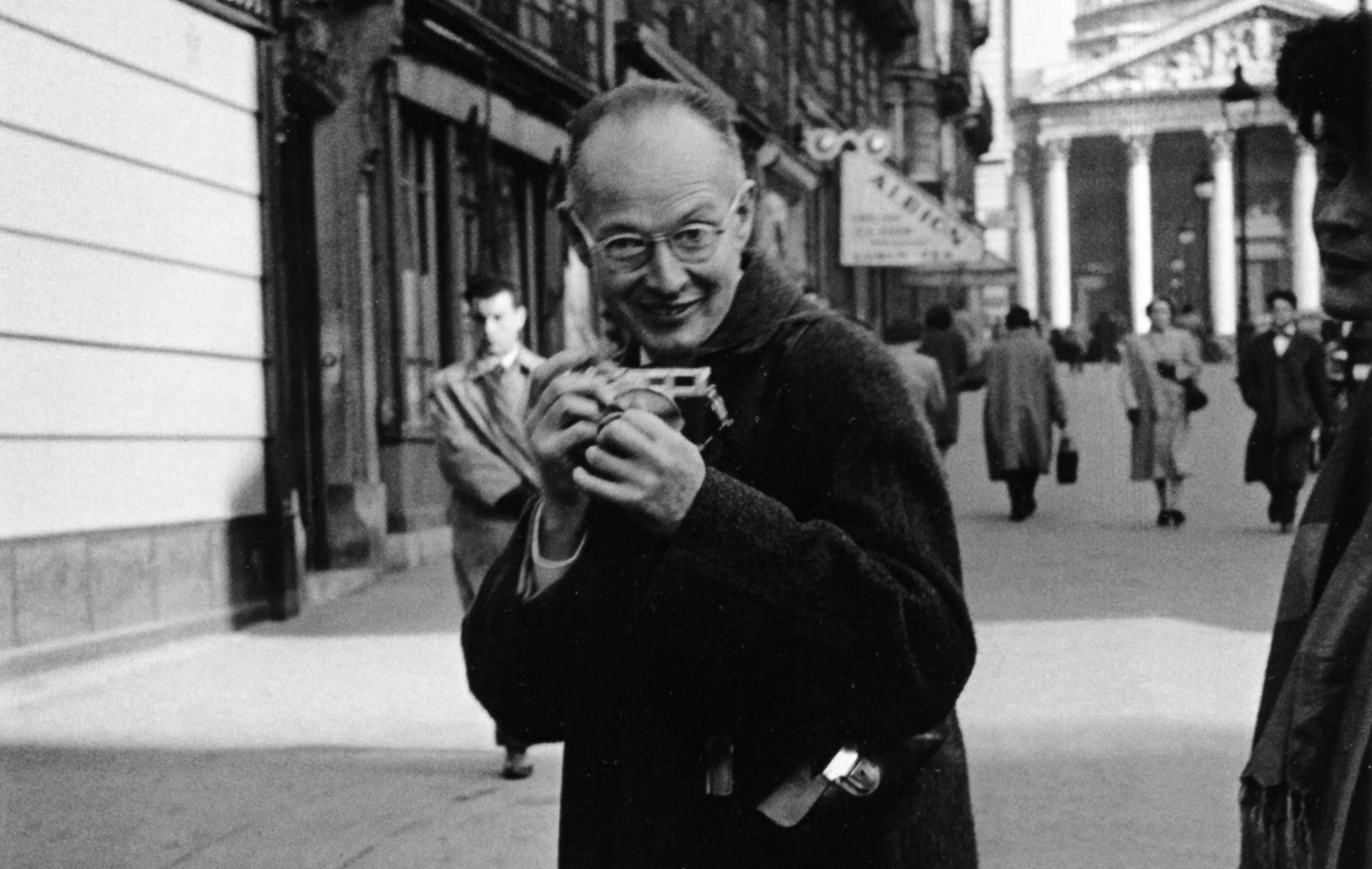

© Visuel: RD

Trois mois pour lever le voile sur le Jugement Dernier de Michel-Ange

par Olympe Auney03.02.2026

→ Lire l’article

En Iran, l’arrestation du co-scénariste de Jafar Panahi rappelle la fragilité de la liberté artistique

par Kenza Boumahdi03.02.2026

→ Lire l’article